各国の政策

-

2023/07/31

2023/07/31EU内で多数派になった原子力推進国

-

2023/07/19

2023/07/19日本鉄鋼連盟におけるCN行動計画への取り組みについて

-

2023/07/14

2023/07/14EUにおける化学物質規制の動向

-環境委員会環境リスク対策部会 -

2023/07/10

2023/07/10脱炭素との両立に向けた循環経済の新たな課題

-

2023/07/06

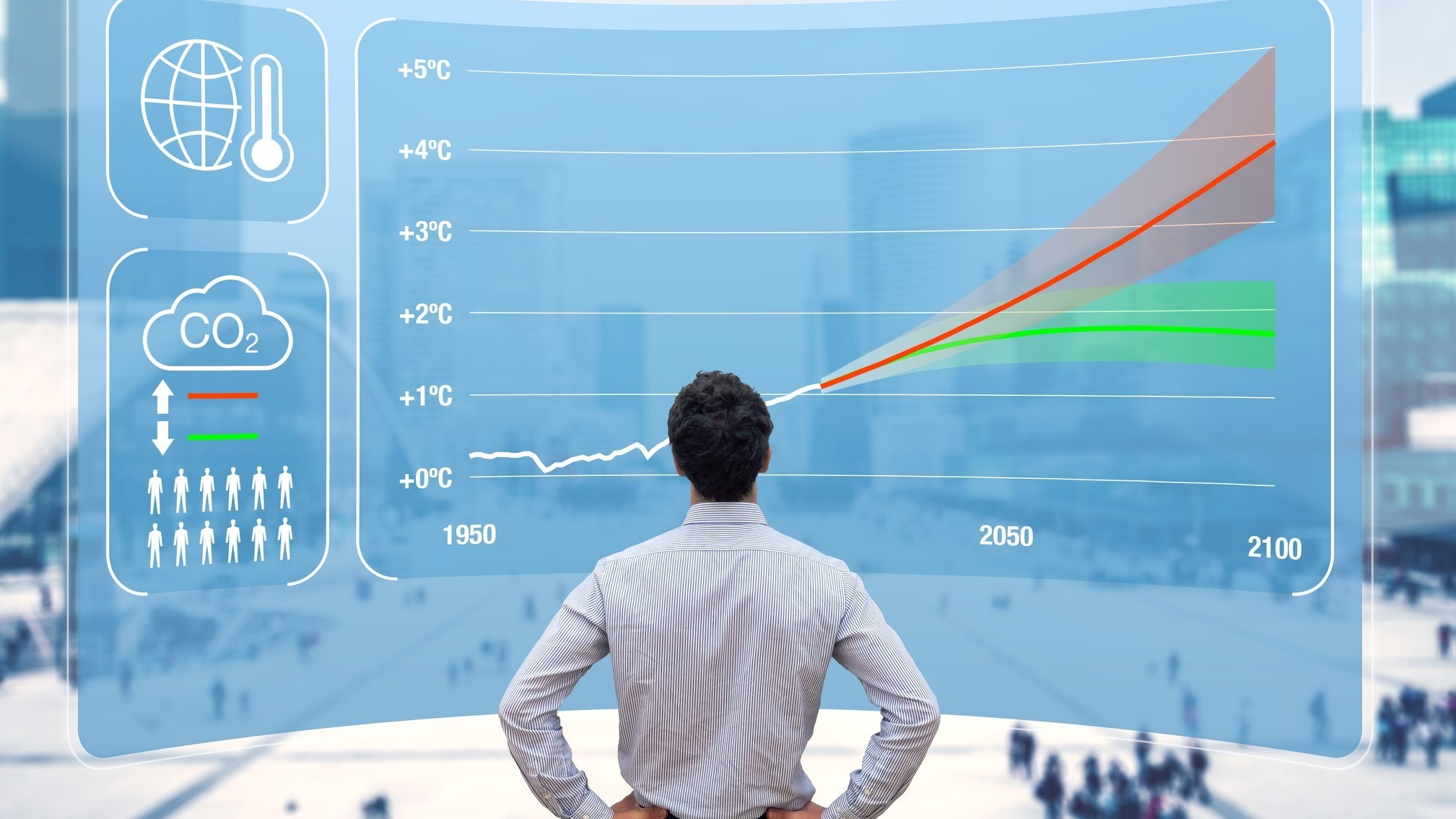

2023/07/06地球温暖化への取り組み(一般社団法人 日本化学工業協会)

-

2023/06/20

2023/06/20実態把握が欠如しているオランダの窒素汚染対策

-

2023/05/19

2023/05/19企業が陥るESGとGXの落とし穴

-

2023/05/08

2023/05/08【環境省】2021年度(令和3年度)の温室効果ガス排出・吸収量(確報値)の発表について

-

2023/04/11

2023/04/11米国共和党はなぜ気候危機説と脱炭素を否定するのか

-

2023/04/04

2023/04/04カーボンプライシングは企業の内部管理に使えない

-

2023/04/03

2023/04/03大統領候補デサンティスが率いる反ESG運動が米国で大きなうねりに

-

2023/03/27

2023/03/27カーボンニュートラルに向けて企業人は何ができるのか?

― CNは一日にしてならず ― -

2023/03/02

2023/03/02ウクライナ戦争と国際石油市場の分断

-

2023/02/28

2023/02/28岸田政権のGX戦略への期待と不安

-

2023/02/14

2023/02/14GXと整合的なカーボンプライシングとは

― GX実行会議での提言を踏まえて― -

2023/01/20

2023/01/20欧州制度の模倣でまた失敗する

-

2023/01/19

2023/01/19わが国のGXをどう進めるか

-COP27の概観と第三次オイルショックを踏まえて考える- -

2023/01/16

2023/01/16EVのカタログスペックを競う日系メーカーの勘違い

-

2023/01/13

2023/01/13「気合い」の脱炭素宣言は終焉を迎える

-企業はCOP27で潮目が変わったことを認識すべき- -

2023/01/12

2023/01/12地球温暖化に伴う海面上昇に匹敵しうる東京の地盤沈下