CO2による地球緑色化(グローバル・グリーニング)

杉山 大志

キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹

5 世界の生物多様性が高まる

CO2濃度が高くなって喜ぶのは作物だけではない。地上における、あらゆる植物だ。

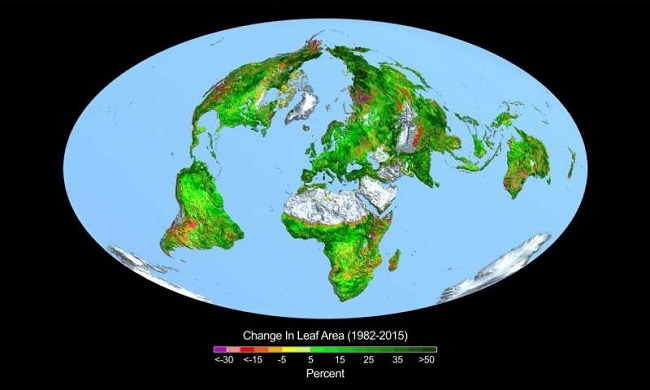

図5は、1982年から2015年にかけて、「地球緑色化」(グローバル・グリーニング)が起きたことを示す図である。

表示されているのは葉面積指数(Leaf Area Index: LAI)の変化である。LAIとは、地面の面積1m2あたりで、葉の面積は何m2あるかという指数で、LAIが大きいことは文字通り風景の緑色が濃いことを意味する。LAIは植物の生産量を決める重要な要因である注1)。

This image shows the change in leaf area across the globe from 1982-2015. Credit: Credits: Boston University/R. Myneni

図5 「地球緑色化」。1982年から2015年のLAIの増加。緑色が増加を示す。

https://phys.org/news/2016-04-co2-fertilization-greening-earth.html#jCp

この図5の研究の共同研究者でもあったZhuが発表した論文(オープンアクセスhttps://www.researchgate.net/publication/301598223_Greening_of_the_Earth_and_its_drivers 、元論文 https://www.nature.com/articles/nclimate3004)では、過去33年間のデータを分析し、世界の(氷等で覆われていない)植生のある地域の25%から50%ではLAIが増加(つまり文字通り地球緑色化)し、LAIが減少したのは5%に留まった、と報告した。Zhuは、これは「米国(アラスカを除く)の2倍の面積(=1800km2)の緑の大陸が追加されたに等しい。」としている。

https://phys.org/news/2016-04-co2-fertilization-greening-earth.html#jCp

更に、この地球緑色化の要因を分解したところ、70%がCO2による施肥効果で、他の効果(窒素分の増加9%、大気汚染に由来するもの、気候変動8%、土地利用変化4%)の寄与を大きく上回った。

Zhuにデータを提供したNASAは、地球緑色化についての短いが印象的なビデオをアップロードしている。

https://phys.org/news/2016-04-co2-fertilization-greening-earth.html

LAIが増加すると、植生の光合成が活発になり、粗一次生産量が増える注2)。一部は植物自身の呼吸で使ってしまうが、それでも半分ぐらいは純一次生産量の増加となって、植物自身の成長に使われ、それを捕食する生物や微生物がその恩恵にあずかることになる。生態系にとっては利用できるエネルギーが増えるので、生物多様性は増す。

6 将来に向けて――更なる研究の必要性

地球緑色化についてIPCCではこれまでのところ殆ど取り扱ってこなかった。理由は不明だが、研究の蓄積が少なかったためと、重要性についての注意が足りなかったのと、両方によるのだと思う。

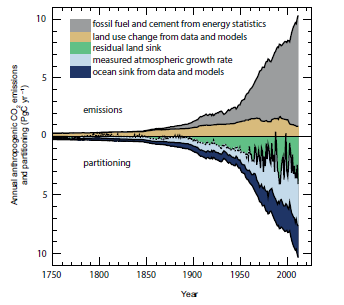

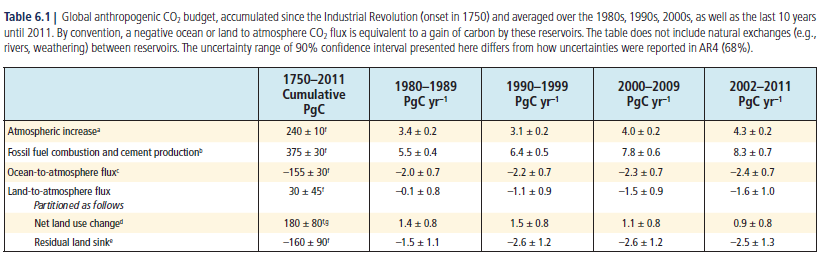

もちろん地球規模のCO2の収支については研究がなされてきたが、陸地でのCO2の吸収は最も推計が難しかった。IPCCの初期には、ミッシング・シンクと呼ばれて、どこに吸収されているかもわからないとされていた。その後、陸上の吸収はあるということにはなっているが、地球規模での推計値は、他のCO2収支を全て推計した上での差し引きとして、「残差としての土地吸収 residual land sink」として求めており(図6)、したがって不確実性の幅はとても大きい。

IPCCはCO2の施肥効果による便益については殆ど言及してこなかった。IPCC第5次評価第2部会の環境影響評価の報告書では、carbon fertilizationという単語で検索しても、ただ1か所、内容の記述の無い形で言及されているのみであった。本来はもっと注目すべきであったし、次回の2020年から2021年にかけて刊行が予定されている第6次評価報告では詳しく取り上げるべきであろう。

本稿で紹介した諸論文には批判もある。施肥効果にも不確実性があること、モデルによる推計にも不確実性があること、などである。

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-04/bu-cfg042216.php

もちろんどのような研究も論争を通じて洗練されていくべきであり、今後の知見の進展に大いに期待したい。

研究課題として重要なのは、高いCO2濃度下で作物がどのように育つか、また生態系にどのような影響があるか、といった点である。

高いCO2濃度下での植物の生育の実験は、室内や実験室でその大半が行われてきた。屋外のフィールド試験(FACE)は数がまだ限られており、しかも温帯の作物に偏っていた。熱帯域や乾燥域でも大きな施肥効果や節水効果があることが分かってきたことから、それらの地域でのフィールド試験が待たれる。作物に限らず、自然生態系でもFACEの実施が必要である。

過去に施肥効果があったこと、それによって経済的便益があり、また生物多様性も増したことはほぼ確実であろう。ただし、それがどの程度であったのかは、これからの更なる研究が待たれる。将来については、高いCO2濃度下でどのような農業を行うかは、今後の農業技術開発の重要な課題となる。上手く活用すれば、大幅な収量増加をもたらすであろう。

7 温暖化対策への含意

CO2の施肥効果は好影響である。しかしもちろん、これは気候変動および海洋酸性化といったCO2のリスクと比較されねばならない。もし後者が前者を大きく上回るならばCO2はやはり減らさねばならない。だがもしも逆であれば、CO2を減らす必要は無くなる。

蛇足ながら時間的なことを言えば、CO2による施肥効果が表れてから、地球の温度が上昇して気候が変動するまでは、相当な時間のずれがある。大気や海洋には熱容量があるので温まるまでに時間がかかるからである。つまり便益が先に来てリスクが後から来る。これも温暖化対策を考える上で考慮に入れるべき事項である。

- 注1)

- LAIの定義についての日本語での解説

http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E6%9C%80%E9%81%A9%E8%91%89%E9%9D%A2%E7%A9%8D%E6%8C%87%E6%95%B0 - 注2)

- LAIと粗一次生産量の相関関係については下記リンクのFigure S2 を参照。

https://media.nature.com/original/nature-assets/nclimate/journal/v6/n8/extref/nclimate3004-s1.pdf

カーボンニュートラル

カーボンニュートラル

プラスチックリサイクル

プラスチックリサイクル

エネルギー危機

エネルギー危機