CO2による地球緑色化(グローバル・グリーニング)

杉山 大志

キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹

CO2のリスクについては良く言われるけれど、便益もある。CO2は光合成の原料だから、増えるほど作物は育つ。このことは、CO2による施肥効果(carbon fertilization)と呼ばれてきた。

近年になって、マット・リドレーは、この施肥効果が農作物のみならず生態系全般に及ぶことから、グローバル・グリーニング(地球緑色化は筆者による訳語である)と命名し、CO2の好影響をもっと前向きに評価すべきであるとしている。

https://www.thegwpf.org/matt-ridley-global-warming-versus-global-greening/

本稿では、これに関する研究の現状を紹介し、温暖化対策への含意を考える。

1 温室でCO2を利用してぶどう収量が3割アップ

現在の大気中のCO2濃度は400ppmである。だが、日中密閉したハウス内では光合成作用により200ppm前後まで下がる。こうなると、図1に示すように、ブドウの光合成の速度は著しく低下する。だがCO2を注入して濃度を高めれば、光合成が促進される。

実際に巨峰とデラウェアの温室で最高1500ppmまでCO2を増加させたところ、単位面積あたりの収量はそれぞれ3割前後も増加し、糖度も優れていた。(島根県農業試験場、1990, http://www.pref.shimane.lg.jp/nogyogijutsu/gijutsu/budou-sisin/13_1.html )

このようにして、CO2が光合成を促進し、成長を促進する効果は「炭素による施肥効果(Carbon fertilization)」と呼ばれてきた。

2 温室におけるCO2利用は広く行われている。

温室ないし実験室内でCO2濃度を300ppm程高めると、数十%から時には100%以上に上る成長の増進が、あらゆる植物について見られる。これは膨大な実験の蓄積があり、データベース化されている(ただし英語)

論文:

Mortensen, L. M. (1987). Review: CO2 enrichment in greenhouses. Crop responses. Scientia Horticulturae, 33(1-2), 1-25. https://doi.org/10.1016/0304-4238(87)90028-8

ホームページ:

http://www.co2science.org/data/plant_growth/plantgrowth.php

CO2による施肥効果の温室農業での利用は、内外で広く行われてきた。オランダでは工場からパイプラインで供給されたCO2を大規模に利用している。

(「進むCO2の農業利用 温暖化の「悪玉」を有用資源に(日経新聞)」https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1301Y_T10C13A2000000/?df=2 )

これを近代的なトマト栽培農場で活用することで、労働生産性は日本より桁1つ(!)高くなっているという。http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/pdf/kaisi2_2.pdf

CO2濃度を高め収量を増やす技術は、日本では農研機構 http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet/tech-pamph/077165.html が開発しており、また、温室でのCO2制御技術を有する企業も存在する(ウェブで検索するとすぐ出てくる。例えばこちら http://www.fksanso-tansangas.com/agriculture.html )。

しかし残念ながら、日本は温室におけるCO2利用において、オランダ等に対して大きな後れを取ってきたのが現状のようだ。CO2を活用して収量を増やすどころか、植物の呼吸によって温室内のCO2濃度が低下するために収量が減少しているのが現状であり、これを改善して外気並みの400ppmのCO2濃度に維持すべきである、と全農は技術指導している。

https://www.zennoh.or.jp/eigi/research/pdf/gr568.pdf

3 世界の作物収量が増加し、水の使用効率も高まる

温室ではなく、屋外でのフィールドテスト(Free-Air CO2 Enrichment, FACEと呼ばれる)も行われていて、日本では農業環境研究機構が実施している。内外のFACE研究の概要は同機構のホームページに分かりやすくまとまっている。

http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/outline/face/index.html

CO2濃度は現在400ppmだが、これを600ppm程度まで高めた場合の試験が世界各地で行われている。小麦、大麦、大豆、テンサイはほぼ10~20%の増収率、馬鈴薯やワタは30%を超える増収であった。ただし、作物や条件によっては、増収は少ない。トウモロコシやソルガムでは、土壌水分が多い場合には増収は無かった。イネの増収は雫石と中国では14%程度であり、品種や地域によって3%から36%までと実に広い分布があった。

(農業環境技術研究所 長谷川利拡他2013 http://photosyn.jp/journal/sections/kaiho66-4.pdf )

このようなミクロな試験のデータを活用して、世界全体の作物の収量をマクロに推計した研究もある。

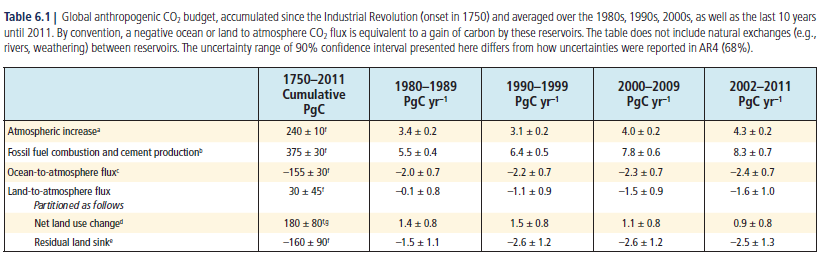

非常に高い温室効果ガス排出で、世界全体の温度が2080年までに4度上昇した場合(=IPCC RCP8.5シナリオ)に、どの程度作物の収量が変わるか、計算された。

農家が適応することなく(つまり温暖化に合わせて農業活動を変えないと想定)、CO2上昇による施肥効果を考慮しない場合には、4大作物(とうもろこし、コメ、大豆、小麦)の収量はいずれも2割から3割減少する。

しかしCO2による施肥効果を考慮すると、この結果が一転して、収量は現状とあまり変わらなくなる(図2)。

その一方で、水の使用効率は1割から3割上昇する。つまり作物を1トン作るための水の使用量は1割から3割も減少する。とくにこれは乾燥域Arid及び半乾燥域Semi Aridで顕著に表れる。これは乾燥域・半乾燥域の農業にとっては途方もなく良い知らせである。

図2 4大作物の収量等の推計結果。RCP8.5シナリオで2000年から2080年までの変化を計算。縦軸は作物で、順にとうもろこしMaize、コメ、大豆、小麦。横軸は単位面積あたりの作物収量、実蒸発散量(Actual Evapotranspiration。水の消費量のこと)、水の使用効率(Crop Water Productivity。作物を単位量作るための水の消費量)。w/CO2はCO2による施肥効果を勘定に入れた場合(with CO2)。w/oCO2は勘定に入れない場合(without CO2)。

(オープンアクセス、http://eprints.lse.ac.uk/67310/1/Conway_Regional%20disparities_2016.pdf

元論文 https://www.nature.com/articles/nclimate2995 )

施肥効果を考慮すれば収量が全く減らないというのは驚きだが、実際には収量は増えると思われる。というのは、この試算は、施肥効果を切り出すために、将来の収量を決める他の2つの大きな要因を考慮しないという前提を置いているからである:

第1の前提は農家が適応しない、つまり温暖化に合わせて農業活動を変えない、となっていることだが、これは実際にはありえない。農家は気候が温暖になればそれに合わせて農業の仕方を変えるからである。適応によって温暖化の悪影響は大幅に軽減され、逆に好影響にもなることはよく知られている(例えば IPCC WG2 SPM Figure 7.4。)。

http://www.ipcc.ch/report/graphics/index.php?t=Assessment%20Reports&r=AR5%20-%20WG2&f=Chapter%2007

(なおIPCC WG2がまとめた作物収量についての諸試算では、施肥効果を考慮していないものが殆どである。)

http://www.ipcc.ch/report/graphics/index.php?t=Assessment%20Reports&r=AR5%20-%20WG2&f=Chapter%2007

第2の想定は農業技術の進歩を考慮しない、としていることである。過去の収量の増大について、最大の要因は農業技術の進歩であった。過去同様、将来も作物の収量が増大を続けることも間違いがない。これもこの試算では考慮されていない。

4 既に作物は施肥効果の恩恵を受けている

CO2濃度は産業革命前の280ppmに比べてすでに120ppm増加して400ppmになっている。ということは、これによって既に施肥効果は世界の作物に現れているはずである。

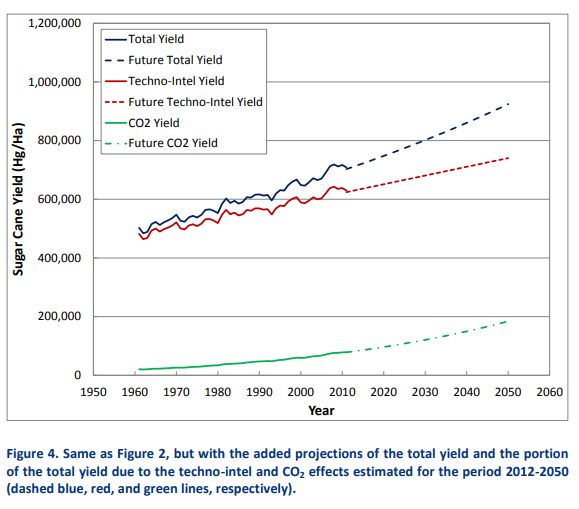

図3はそのような推計の例で、さとうきび収量について、施肥効果なかりせばの場合(赤線)に比べて施肥効果の分(緑線)が寄与して収量が増加している(青線)となっていて、将来は施肥効果が更に増大する(点線)としている。CO2濃度が増大するにしたがって、施肥効果は大きくなっていく。

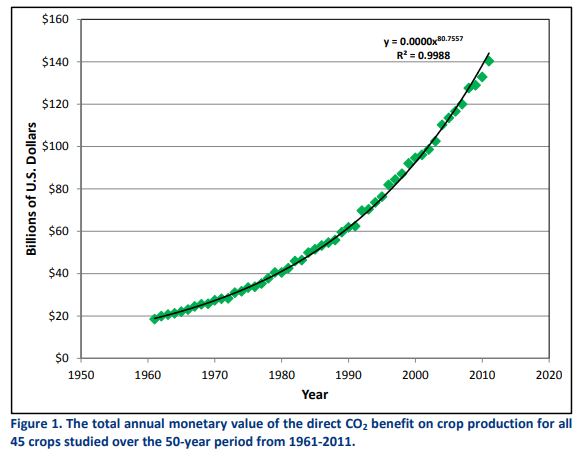

更に、他の45の作物についても同様の推計を行い、生産金額に換算すると、2011年には年間1400億ドル、すなわち約16兆円の価値が施肥効果によってもたらされたとされている(図4)。

図3 サトウキビの施肥効果の例。

論文:Idso, C. D., & Ph, D. (2013). The Positive Externalities of Carbon Dioxide : Estimating the Monetary Benefits of Rising Atmospheric, (October), 1-30.

解説:http://www.co2science.org/education/reports/co2benefits/MonetaryBenefitsofRisingCO2onGlobalFoodProduction.pdf

図4 施肥効果による穀物生産高の増加の推計例。

http://www.co2science.org/education/reports/co2benefits/MonetaryBenefitsofRisingCO2onGlobalFoodProduction.pdf

5 世界の生物多様性が高まる

CO2濃度が高くなって喜ぶのは作物だけではない。地上における、あらゆる植物だ。

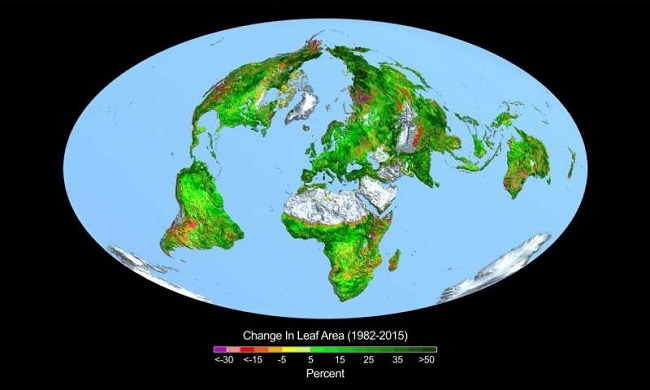

図5は、1982年から2015年にかけて、「地球緑色化」(グローバル・グリーニング)が起きたことを示す図である。

表示されているのは葉面積指数(Leaf Area Index: LAI)の変化である。LAIとは、地面の面積1m2あたりで、葉の面積は何m2あるかという指数で、LAIが大きいことは文字通り風景の緑色が濃いことを意味する。LAIは植物の生産量を決める重要な要因である注1)。

This image shows the change in leaf area across the globe from 1982-2015. Credit: Credits: Boston University/R. Myneni

図5 「地球緑色化」。1982年から2015年のLAIの増加。緑色が増加を示す。

https://phys.org/news/2016-04-co2-fertilization-greening-earth.html#jCp

この図5の研究の共同研究者でもあったZhuが発表した論文(オープンアクセスhttps://www.researchgate.net/publication/301598223_Greening_of_the_Earth_and_its_drivers 、元論文 https://www.nature.com/articles/nclimate3004)では、過去33年間のデータを分析し、世界の(氷等で覆われていない)植生のある地域の25%から50%ではLAIが増加(つまり文字通り地球緑色化)し、LAIが減少したのは5%に留まった、と報告した。Zhuは、これは「米国(アラスカを除く)の2倍の面積(=1800km2)の緑の大陸が追加されたに等しい。」としている。

https://phys.org/news/2016-04-co2-fertilization-greening-earth.html#jCp

更に、この地球緑色化の要因を分解したところ、70%がCO2による施肥効果で、他の効果(窒素分の増加9%、大気汚染に由来するもの、気候変動8%、土地利用変化4%)の寄与を大きく上回った。

Zhuにデータを提供したNASAは、地球緑色化についての短いが印象的なビデオをアップロードしている。

https://phys.org/news/2016-04-co2-fertilization-greening-earth.html

LAIが増加すると、植生の光合成が活発になり、粗一次生産量が増える注2)。一部は植物自身の呼吸で使ってしまうが、それでも半分ぐらいは純一次生産量の増加となって、植物自身の成長に使われ、それを捕食する生物や微生物がその恩恵にあずかることになる。生態系にとっては利用できるエネルギーが増えるので、生物多様性は増す。

6 将来に向けて――更なる研究の必要性

地球緑色化についてIPCCではこれまでのところ殆ど取り扱ってこなかった。理由は不明だが、研究の蓄積が少なかったためと、重要性についての注意が足りなかったのと、両方によるのだと思う。

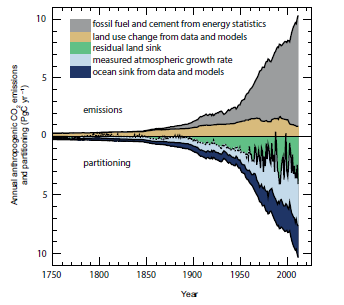

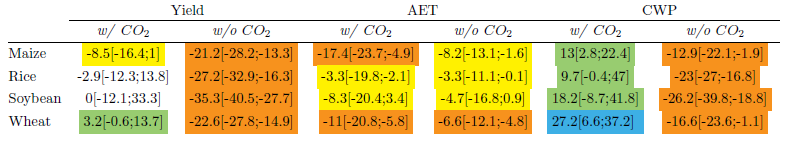

もちろん地球規模のCO2の収支については研究がなされてきたが、陸地でのCO2の吸収は最も推計が難しかった。IPCCの初期には、ミッシング・シンクと呼ばれて、どこに吸収されているかもわからないとされていた。その後、陸上の吸収はあるということにはなっているが、地球規模での推計値は、他のCO2収支を全て推計した上での差し引きとして、「残差としての土地吸収 residual land sink」として求めており(図6)、したがって不確実性の幅はとても大きい。

IPCCはCO2の施肥効果による便益については殆ど言及してこなかった。IPCC第5次評価第2部会の環境影響評価の報告書では、carbon fertilizationという単語で検索しても、ただ1か所、内容の記述の無い形で言及されているのみであった。本来はもっと注目すべきであったし、次回の2020年から2021年にかけて刊行が予定されている第6次評価報告では詳しく取り上げるべきであろう。

本稿で紹介した諸論文には批判もある。施肥効果にも不確実性があること、モデルによる推計にも不確実性があること、などである。

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-04/bu-cfg042216.php

もちろんどのような研究も論争を通じて洗練されていくべきであり、今後の知見の進展に大いに期待したい。

研究課題として重要なのは、高いCO2濃度下で作物がどのように育つか、また生態系にどのような影響があるか、といった点である。

高いCO2濃度下での植物の生育の実験は、室内や実験室でその大半が行われてきた。屋外のフィールド試験(FACE)は数がまだ限られており、しかも温帯の作物に偏っていた。熱帯域や乾燥域でも大きな施肥効果や節水効果があることが分かってきたことから、それらの地域でのフィールド試験が待たれる。作物に限らず、自然生態系でもFACEの実施が必要である。

過去に施肥効果があったこと、それによって経済的便益があり、また生物多様性も増したことはほぼ確実であろう。ただし、それがどの程度であったのかは、これからの更なる研究が待たれる。将来については、高いCO2濃度下でどのような農業を行うかは、今後の農業技術開発の重要な課題となる。上手く活用すれば、大幅な収量増加をもたらすであろう。

7 温暖化対策への含意

CO2の施肥効果は好影響である。しかしもちろん、これは気候変動および海洋酸性化といったCO2のリスクと比較されねばならない。もし後者が前者を大きく上回るならばCO2はやはり減らさねばならない。だがもしも逆であれば、CO2を減らす必要は無くなる。

蛇足ながら時間的なことを言えば、CO2による施肥効果が表れてから、地球の温度が上昇して気候が変動するまでは、相当な時間のずれがある。大気や海洋には熱容量があるので温まるまでに時間がかかるからである。つまり便益が先に来てリスクが後から来る。これも温暖化対策を考える上で考慮に入れるべき事項である。

- 注1)

- LAIの定義についての日本語での解説

http://photosyn.jp/pwiki/index.php?%E6%9C%80%E9%81%A9%E8%91%89%E9%9D%A2%E7%A9%8D%E6%8C%87%E6%95%B0 - 注2)

- LAIと粗一次生産量の相関関係については下記リンクのFigure S2 を参照。

https://media.nature.com/original/nature-assets/nclimate/journal/v6/n8/extref/nclimate3004-s1.pdf