化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉(その1)

今のままのエネルギー消費を続ければ、今世紀中に世界の化石燃料は枯渇の危機を迎える

久保田 宏

東京工業大学名誉教授

化石燃料は何時まで使えるのか?

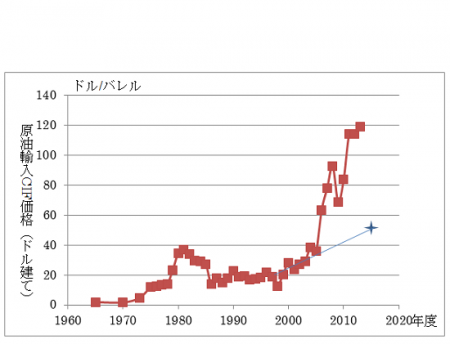

いま、今世紀中の早い時期に枯渇する(ここで枯渇とは、その国際市場価格が高くなって、使いたくとも使えない国が出てくることである)とも言われるなかでも、世界の化石燃料の消費量は年々増加している。それは、世界各国が経済成長を追求して、その成長に必要なエネルギー資源としての化石燃料の消費を増大させているからである。

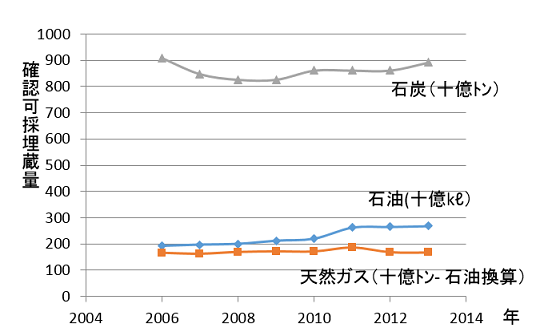

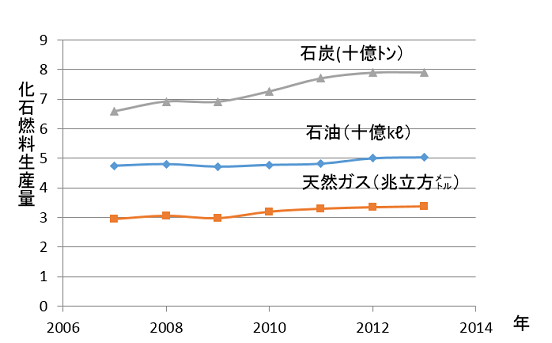

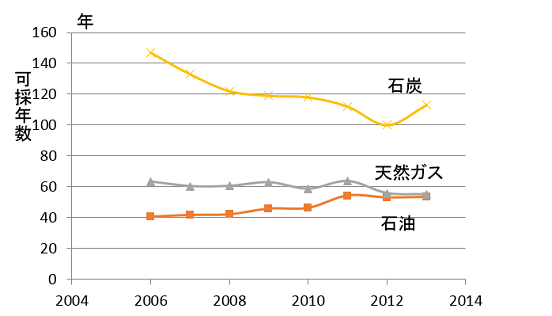

これから先、化石燃料が何時まで使えるかの大凡の目安となる年数を表すのに、その可採年数と言う値がある。これは、化石燃料の種類(石炭、石油、天然ガス)別の確認可採埋蔵量Rの値を、その年の化石燃料種類別それぞれの年生産量Pで割って求められるR/P(年)の値である。日本エネルギー経済研究所のデータ(エネ研データ(文献1-1))から、BP(BritishPetroleum)社により公表されている化石燃料種類別の確認可採埋蔵量R、および生産量P、これらの値から計算されている可採年数R/Pの最近(2006~2013年)の年次変化を、それぞれ、図1-1、図1-2、および図1-3に示した。

確認可採埋蔵量Rとは、現状の科学技術の力で経済的に利用可能な資源量で、経済性を無視すれば採掘可能な賦存量は、このRの何倍もあるとされているから、この値は、今後の科学技術の進歩により、また、同時に、今後の世界の経済情勢によっても影響される生産量Pの値によっても変化し得る予測困難で不確定な値である。

一方、可採年数は、上記したように、この確認可採埋蔵量Rの値を発表した年(当年とする)の生産量Pで割って与えられるR/P(年)の値で、可採資源量が今後(当年以降)増えないとした上で、さらに、生産量(消費量)を現在(当年)の値に維持した場合の化石燃料の種類別の利用可能な予測年数である。

しかし、いま、世界経済は、これまで通りの経済成長が必要だとして、化石燃料消費(=生産量P)を年次増加させているから、今後、科学技術の進歩に伴う確認可採埋蔵量Rの積み上げがなければ、化石燃料の可採年数R/Pの値は、当年の値より小さくなってしまう。これを、言い換えれば、世界は、これまで通りのエネルギー消費を前提とした経済成長が続けられなくなる。

これに対して、化石燃料がなくとも、再生可能エネルギー(再エネ)や原子力エネルギー(原発電力)を使えば、経済成長を続けることができると思っている人が大勢いる。日本のエネルギー政策も、この方向で進んでいる。しかし、これらの再エネや原子力は、資源量としての一次エネルギー消費の40%程度(現状で)しか占めない電力にしか変換できない。したがって、世界が、経済成長を目的として化石燃料消費を増大できるかどうかは、今後、化石燃料の新しい可採埋蔵量をどれだけ増やすことができるかどうかにかかっていると言ってよい。

今後の確認可採埋蔵量の増加は余り期待できないと考えるべきである

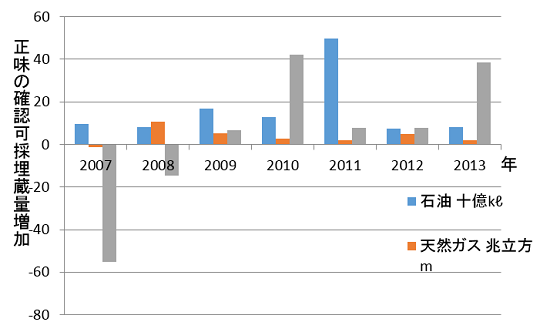

図1-1に示したBP社による確認可採埋蔵量の値は、当年の年末の値とされているだけでなく、国際的なエネルギー供給企業としての同社の利害関係を配慮した恣意的操作が入り得る値である。このことを承知の上で、同社の調査結果として与えられている各年末の確認可採埋蔵量の値と、図1-2に示す生産量の値から、次式を用いて、データ発表の当年の(正味の確認可採埋蔵量の増加)の値を計算し、その年次変化を図1-4に示した。

(見かけの確認可採埋蔵量の増加)

=(当年の確認可採埋蔵量の値)-(前年の確認可採埋蔵量の値)(1-1)

(正味の確認可採埋蔵量の増加)

=(見かけの確認可採埋蔵量の増加)+(当年の生産量の値) (1-2)

この図1-4では、2007年と2008年の石炭と2007年の天然ガスでの(正味の確認可採埋蔵量の増加)の値がマイナスになっている。何故、このようなデータが与えられるかは不明で、その絶対値には問題があることを承知の上で図1-4のデータについて考えてみる。

先ず、正味の増加量の値が、天然ガスで2008年に、石油で2011年に、やや、異常に大きくなっているが、これは、それぞれ、最近のシェールガスおよびシェールオイルの開発・利用への期待が、確認可採埋蔵量の増加の数値に反映されているためと考えられる。しかし、このシエールガス・オイルブームも、どうやら、一時的なものに止まり、その採掘コストを考えると、今後の確認可採埋蔵量の増加には殆どつながらない(文献1-2参照)と見るべきことをこの図1-4が示している。

図1-3に示したエネルギー資源種類別の可採年数の年次変化に見られるように、化石燃料の主役を占める石油では、依然として、可採年数の年次増加が続いている。これが、シェールオイルの開発・利用への期待から、石油はまだまだ使えるとする人々の主張の根拠になっていると言ってよい。しかしながら、可採埋蔵量の増加を加速させると期待されたシェールオイルの開発・利用が、単なる一時的なものと考えるべきであることが、図4-1から明らかにされた。したがって、今後、世界が協力してこの石油を主体とする化石燃料消費の増大を抑制しない限り、今世紀中に化石燃料資源の枯渇を招くことは必須と考えるべきである。

<引用文献>

- 1-1.

- 日本エネルギー経済研究所編;「EDMC/エネルギー・経済統計要覧2008 ~ 2013年版」、省エネルギーセンター、2008 ~ 2015年

- 1-2.

- 1-2. 田村八州夫、石井吉徳;石油文明はなぜ終わるか――低エネルギー社会への構造転換、東洋出版、2014 年