化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉(その7)

化石燃料代替の再エネの利用では経済成長は不可能である

久保田 宏

東京工業大学名誉教授

化石燃料の枯渇後の社会は再エネ電力を利用した電力化社会である

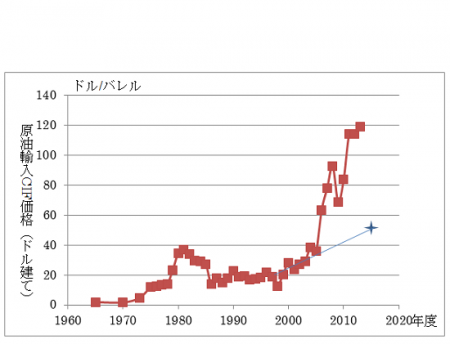

本稿(その6)でも触れたように、いま、現代文明社会の成長を抑制している化石燃料の枯渇(資源量の制約から、その価格が高騰し、使いたくとも使えなくなる国がでてくること)の問題に対して、多くの人は、いや、再生可能エネルギー(再エネ)があるから大丈夫だと思っているようである。

しかしながら、成長のためのエネルギー源の化石燃料の代替として期待されている再エネは電力にしか変換できないことが見落とされている。現在、この電力は、それを生産するために必要なエネルギー資源量に換算した一次エネルギーのなかの比率(一次エネルギー基準の電力化率)は40%程度である。この電力の一次エネルギー換算の方法は、国内(エネルギー経済研究所(エネ研))と海外(IEA(国際エネルギー機関))とで違いがあるが、2012年の値として、日本の値は、エネ研データからは42.7%、IEAデータでは日本が42.5%、世界が36.2%となる(エネ研データ(文献7-1)からの計算値)。

したがって、世界でも日本でも、この一次エネルギー消費量での残りの60%程度が電力以外で賄われている。この一次エネルギー(電力以外)の大きな部分が、現在、最初にその枯渇が問題になる石油で賄われている。日本では77.8%、世界では、49.3%(米国で60.6%)である。それは、一次エネルギー消費(電力以外)の大きな部分を占める運輸部門の自動車用燃料として、石油が使われているからである。

石油危機(1973年と1978年)の時、やがて枯渇する石油に代わりに、再生可能とされるバイオマスからつくられる液体燃料(アルコール)で自動車を走らせることが試みられたが、原料バイオマスの量的な制約と、生産コストが高いとの経済的な理由から、その実用化・利用は、ブラジルのみに止まった。

このバイオマスからの石油代替燃料が再び日の目を見るようになったのは、地球温暖化対策としての温室効果ガス(CO2)の排出削減がエネルギー政策のなかに闖入したためであった。しかし、この自動車用のバイオ燃料の利用では、燃料生産時のエネルギー消費を考えるとプラスのエネルギーを生み出すことがないから、現用の石油に代わって、バイオ燃料が用いられることはあり得ない。すなわち、化石燃料が枯渇に近づいた時に自動車を走らせるとしたら、それは、再エネ電力で動く電動自動車になるであろう(文献7-2参照)。

この自動車用の燃料を含めて、一次エネルギー(電力以外)に用いられている化石燃料の枯渇後の代替となる再エネは、バイオマス以外にない。それは、バイオマス以外の再エネは電力にしか変換できないからである。しかし、化石燃料の代替として、一次エネルギー(電力)と同(電力以外)にも、その使用が期待できるバイオマスのエネルギー利用可能量が、世界の現在の一次エネルギー消費量の数%しかないことが一般には知られていない(文献7-3)。特に国内の木材消費量の70%程度を輸入している日本には、エネルギー利用できる国産バイオマスは存在しない(文献7-4参照)。

以上から、化石燃料枯渇後の社会としては、バイオマス以外の再エネに、それも電力にしか変換できない再エネに依存する電力化社会を想定せざるを得ない。

再エネ電力に依存する社会への移行では経済成長は不可能である

化石燃料が枯渇後に想定される社会において、再エネ電力が用いられなければならないとしても、化石燃料、なかでも、資源量として比較的余裕のあるために今でも比較的安価に供給される石炭火力発電を用いれば、高価な再エネ電力は、当分は用いないで済むはずである。にもかかわらず、いますぐ、再エネ電力を利用するための「再生可能エネルルギー固定価格買取制度(FIT制度)」が国策として進められている。

それは、電力生産のための石炭の利用では、その燃焼排ガスとしての二酸化炭素(CO2)の排出で、地球温暖化の脅威が起こるからだとされている。しかしながら、本稿(その3)で述べたように、化石燃料の資源量を保全するために、世界各国が協力して、その消費量を抑制することができれば、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の主張するCO2に起因する温暖化の脅威は起こらない。

したがって、いま、日本にできること、やらなければならないことは、地球温暖化の脅威を防ぐためにも、化石燃料資源の保全を訴えて、本稿(その3)で述べたように、「各国の一人あたりの化石燃料消費量の今世紀中の平均値を、現在の世界平均の値に近づけることを目標にするとの世界の化石燃料節減の具体策」への世界各国の協力をCOP21(第21回国連気候変動枠組み条約の締約国会議)に提言し、その実行を促すことでなければならない。言い換えると、国内で、いま、電気料金の値上げで国民に経済的な負担をかけるだけで、世界のCO2の排出削減には殆ど貢献しないFIT制度を用いて、石炭火力の代わりの再エネ電力の利用・拡大を図る必要性は何処にも存在しない。いずれ、化石燃料(石炭)が枯渇に近づいてその輸入価格が高くなり、再エネ電力を用いたほうが、国民にとって経済的に有利と判断された時点で、いくつかある再エネ電力種類のなかから、より安価なものを選択して、順次、利用してゆけばよい。

この化石燃料火力発電代替の再エネ電力種類の選択・利用の際の評価指標としては、「補遺C7-1」に、その概要を記した「有効再エネ利用比率i」、「限界設備価格」、「導入ポテンシャル」の三つがある。現在、FIT制度の対象になっている再エネ電力の種類別に、これらの評価指標の値を試算した結果の要約を表7-1、表7-2、表7-3に示した。

現行の化石燃料火力発電から再エネ発電への移行では、その経済性の評価指標となる「限界設備価格」の値から判断して、中小水力、地熱が優先されるべきであるが、「導入ポテンシャル」の値から考えると、将来的には、風力が再エネ電力の主体とならざるを得ないであろう。一方、これまで、FIT制度の適用を受けて、最も高い買取価格での利用・普及が進められてきた太陽光発電は、その「有効再エネ利用比率i」の値が余りにも低いので、家庭用として、安価な蓄電設備が利用可能となるとの前提のもとで、送電線を必要としない条件下での利用しか考えられない。いずれにしろ、日本のエネルギー政策での再エネ電力の利用は、上記したような、定量的な可能性評価の研究(フィージビリテイスタデイ)が行われないまま、科学的根拠のない電源構成でのベストミックスを政治的に決めるとの方式が先行している。これは、国のエネルギー政策の諮問に預かっているエネルギーの専門家と称する人々の責任と言ってよい。

さらに、注意しておきたいのは、どの再エネ電力を用いるにしても、上記したように、電力以外に用いられてきた化石燃料代替のエネルギーを、どのようにして賄うかのエネルギー政策上の大きな問題が忘れ去られてしまっていることである。この現在の電力以外のエネルギーを再エネ電力で賄う問題には、実は、人類が今まで経験したことのない大きな経済的な困難を伴うことは避けられない。これを言い換えれば、再エネ電力に依存する社会では、今までの化石燃料消費を前提としてきた経済成長が不可能であることが厳しく認識されるべきである。