IPCC 第5 次評価報告書批判

-「科学的根拠を疑う」(その4)

IPCCの呪詛からの脱却が資源を持たない日本が生き残る途である

久保田 宏

東京工業大学名誉教授

地球温暖化が「人間活動の結果排出される温室効果ガス(主体は二酸化炭素なので、二酸化炭素のみの場合を含めて、以下CO2と略記)に起因するとした「温暖化のCO2原因説」に自然科学的根拠を与えることを目的としたIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第5次評価報告書第1作業部会報告書(自然科学的根拠)の内容概要が公表された。この第5次評価報告書(以下第5次報告書)の内容として国内で公表された報道発表資料、および政策決定者向け要約(気象庁暫定訳)(以下、両資料を合わせて第5次資料と略記、文献4-1 )を基に、この報告書の主張の妥当性について、科学的・定量的な検討、解析を試みた。

ここでは、先に報告した

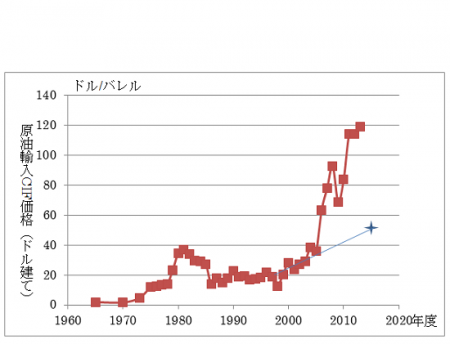

(その1)地球上に住む人類にとっての脅威は、温暖化ではなく、化石燃料の枯渇である

(その2)地球温暖化のCO2原因説に科学的根拠を見出すことはできない

(その3)第5次報告書の信頼性を失わせる海面水位上昇幅予測計算値の間違い

から、地球温暖化による脅威を防止のためにお金をかけてCO2の排出を削減する必要性がないことが明らかにされたいま、地球の限られた化石燃料資源を世界中で分け合って長持ちさせる方策を世界に向かって訴えるべきことを主張する。同時に、それは、エネルギー資源を持たない日本が生き残るための途であることを示す。

最近の気温上昇の停滞を説明するために海水による蓄熱効果が考え出されたが

本稿「その2」の図2-4に見られるように、地球温暖化が「人」のCO2排出に起因する、しないに拘わらず、20世紀の初め頃から世界の地上気温がかなりの勢いで上昇していたことは確かである。すなわち、地球温暖化は進行していた。ところが、1998年頃から現在まで15年間も、この気温上昇が停滞したままである。IPCCが、これをどうやって説明しようかと悩んだのではないかと思われる。その結果、出てきたのが、海水への貯熱(蓄熱)効果である。第5次報告書では、最近の海水温度上昇の観測結果を根拠として、大気中の熱が地球上に大量に存在する海水中に移行することで、この最近の気温上昇の停滞が説明できるとしている。一方で、この状況は、やがて終わり、また、急激な気温の上昇が回復して、再び1970年以降の気温上昇が今後も続くと予測している。

しかし、地球温暖化との関連で、この海水温の上昇を問題にするのであれば、この海水の蓄熱効果による地上気温上昇の抑制効果が、気候シミュレーションモデルを用いて計算された地上気温上昇幅の予測計算結果(「その2」の表2-1参照)にどのように反映されているかを定量的に明確にするとともに、今世紀末の海洋気温上昇の予測値も示さなければならないはずである。しかし、第5次資料(文献4-1 )で見る限り、そのような計算が行われたとする記述がみられないだけでなく、近年の海水温上昇の観測結果を基にして、その科学的根拠が明らかにされないままの将来予測として、21世紀を通して海洋の昇温が続くだろうとの定性的な記述に止まっている。

さらには、ここに記されたように、海水温の上昇が地球温暖化の結果であることが明らかにされたとしても、それは、人間活動によるCO2排出量の増加が温暖化の原因となることに科学的な根拠を与えるとしているこの第 5 次報告書の目的とは無関係な話であることも指摘されなければならない。

異常気象が温暖化のせいであるとしても、

それがCO2の排出削減で防げるとする根拠は何処にもない

第4次報告書(文献4-2 )に続いて今回の第5次報告書でも、最近頻発している異常気象について、これは、温暖化による対流圏の地上部の気温上昇幅が増加しているためだと説明している。この説明には、一応の説得力がある。しかし、本稿「その2」に記したように、この異常気象をもたらす地上気温の上昇は、IPCCが主張するようなCO2に起因するとの科学的根拠がないから、CO2排出量の削減により異常気象の頻度を減少できるとする保証は何処にもないと考えるべきである。

気象学における過去の歴史において、地球の温暖化と寒冷化は、長期的な自然のサイクルで、このサイクルの分岐点で異常気象が観測されているとする経験説が昔からあるようだ。いま、過去の歴史のなかで地球の寒冷化をもたらしたとされる太陽活動の変化が見られるとの天文学上の観測結果も報道されている。

CO2の排出削減で地球温暖化を防ぐことができるとの科学的な根拠は無くなった

以上見てきたように、第5次資料(文献4-1 )で見る限りでは、この第5次報告書のなかに、気候システムシミュレーションモデルによる累積CO2排出量から計算される地上気温上昇幅の予測値の信頼性を高めるような研究成果を見出すことは一切できないと言ってよい。現在問題になっている1998年以降の最近の15年間の地上気温上昇の停滞が、大気中から海水への熱移動による蓄熱効果によるものだとする説明もCO2による温暖化とは直接関係のない話である。また、現在頻発している異常気象についても、それが温暖化のせいだとしても、CO2の排出削減でこの温暖化を防止できる保証はない。さらには、今世紀末の海面水位の上昇予測値における第4 次と第5次報告書の間の大きな違いが見過ごされたまま記載されていることで、この第5次報告書の地球温暖化に関連した予測計算結果の信頼性が著しく損なわれている。地球温暖化の最大の脅威を海面水位の上昇とするならば、上記の第5次報告書に対する科学的・定量的評価解析結果に見られるように、温暖化の支配因子が「人」によるCO2の排出であったとしても、今までの観測データから推測した累積CO2排出量当たりの気温上昇幅は、第5次報告書の予測値の3/4 程度(本稿「その2」参照」)、また、この気温上昇幅当たりの海面水位上昇幅の値は3/5 程度(本稿「その3」参照)で、合わせて、同じ累積CO2排出量当たりの海面水位上昇幅が第5次報告書の予測値の( 3 / 4 )×( 3 / 5 ) = 9 / 20 ? 1/2程度に止まる可能性が大きい。いや、これも、全くあてにならない推測で、もしかしたら、IPCCの主張の反対する懐疑論者が言うように、これから、地球の寒冷化が始まるかも知れないし、これを否定する科学的な根拠は何も示されていない。

もう一つ大事なことは、世界の化石燃料の資源量の制約から、今世紀末の累積CO2排出量の値は、地球が大変なことになるとしている値の半分程度にしかならないことが見落とされている(本稿「その1」参照)ことである。結果として、この第5次報告書でも、IPCCは、実際には起こり得ない世界平均地上気温と海面水位の上昇幅の予測計算値に基づいて、地球温暖化の脅威を煽り、その防止のための大幅なCO2排出削減の必要性を訴え続けているように見える。本来、IPCCは、そのような政策誘導は行わないとしているが、実際には、一般的に、そのように受け止められていると言ってよい。

もともと、IPCCは、「気候変動に関する政府間パネル」の名の示すように、政治目的でつくられた国際機関である。世界中からの多数の気象学者などにより構成されているが、彼らは、「地球温暖化のCO2原因説」に科学的根拠を与えるための調査・研究に多額のお金を自国の政府から受け取っている。したがって、国際政治の場で、国連主導で要請されているCO2の排出量削減の政策推進の必要性を支持するこのような報告書の作成が、初めから義務付けられていると言ってよい。すなわち、彼らは、温暖化の原因がCO2であることを科学的に証明することにだけに集中して、その温暖化の原因となる累積CO2排出量が化石燃料の資源量に制限を受けるとの当然のことには考え及ばなかったと考えられる。

地球の環境史から見て、温暖化の脅威はさほど大きくない

今回の第5次報告書が発表される1年以上前に、IPCCの第4次評価報告書の統合報告書の主著者である杉山大志氏が、その著書「環境史から学ぶ地球温暖化」(文献4-3 )で、「日本は、地球温暖化と付き合いながら生きていけると」として、その方策の提言についても述べている。

具体的には、2008年(IPCCの第4 次報告書は2007年)5月に発表された環境省の報告書「地球温暖化「日本へ影響」-最新の科学的知見-温暖化影響予測研究の要約版」にある2100年までに3 ℃の気温上昇、15 ~ 25 cmの海面水位上昇であれは、日本の森林、農業に対する気温の、および沿岸域に対する海面水位の上昇の悪影響は、環境省の報告書が予測するほど大きくないとしている。それは、温暖化の影響はその変化速度が小さいからで、森林では樹種の自然の変遷で、農業では農作物の品種の改良で、また沿岸域では高潮対策を行うなど現在行われている自然災害へ適応技術対策への「積み増し」で十分対応できるとしている。その根拠として、縄文時代からの日本の環境史について、日本人が気候変動を堪えぬいてきた事実を、多くの文献を引用、紹介している。

この書では、温暖化の悪影響について、その緩和対策を日本の問題として述べている。しかし、IPCCの第5次報告書から得られる結論として、本稿で上記したように、もし、IPCCの主張する地球温暖化のCO2原因説が正しかったとしても、今世紀末までの世界の平均地上気温の上昇は2℃程度に、平均海面水位上昇は30 cm程度の止まるはずだとすれば、この日本における温暖化の緩和策は、世界の問題としても、十分、通用すると考えてもよいであろう。例えば、途上国における温暖化の悪影響の緩和対策として、必要があれば、先進国からの災害防止の、あるいは災害からの復興の技術支援、あるいは資金援助が行われればよい。いま、ポスト京都議定書の国際協議の場で、温暖化防止に役に立たない世界のCO2排出削減のための先進国と途上国の間の排出権取引を前提とした各国のCO2排出量削減目標を決めるための不毛な論が行われている。これに、較べると、ここで、提案された日本における温暖化の緩和策は、そのまま、世界にも通用する、はるかに実際的な方策と考えることができる。

この書の著者、杉山氏は、IPCC第5次報告書第3作業部会(気候変動の緩和)の総括執筆責任者をされているとのことである。是非、この日本における温暖化の適応策を、世界の温暖化への適応策として、これから発表される第5次報告書第3作業部会の報告書に反映させて頂くことを強く期待したい。同時に、IPCCに所属する日本人メンバーの一員として、「科学的に冷静に判断すれば、温暖化はさほど大きな脅威にならず、日本人は容易に適応することができる」との杉山氏の主張から明らかに背離して、行政的に進められている地球温暖化対策のなかの不必要なもの、不条理なものに対して、その廃止を提言して頂きたいと考える。ちなみに、本書には、いま、国内では、地球温暖化対策費として、国と地方で合わせて、年間約3 兆円が使われているとの記載がある。

初めに温暖化ありきのIPCCの呪詛からの脱却が資源を持たない日本を救う道である

いま、日本では、官民の多くだけでなく、マスメデイアまでもが、IPCCが主張する「温暖化のCO2原因説」を殆ど無批判に信じて、温暖化による地球被害を防ぐためには、いますぐ多額のお金をかけてでもCO2の排出を防ぐための温暖化対策を実施しなければ、日本が国際的な信用を失うことになると訴えている。しかし、本稿で示したように、今回のIPCCによる第5次報告書でも、気温上昇幅の予測値の信頼性には一切の科学的根拠を見出すことはできないだけでなく、却って、IPCCの主張の信頼性を失わせるような内容になっていると言ってよい。少なくとも現状では、いま、日本だけが慌てて、お金のかかる上に実効の疑われるCO2排出量削減を目的とした地球温暖化対策を行う必要はどこにもない。そんなお金があったら、必ずやってくる国の内外の地震、津波、台風などの自然の災害を防止するために使うべきである。

国連機関としてのIPCCの主張を「現状の世界のエネルギー浪費の継続では持続可能な人類社会を創ることはできないから、現在、世界のエネルギー源の主役を担っている化石燃料をできるだけ長持ちさせるべきことを訴えている」と善意に解釈して、「全世界が協力して実行できるエネルギー消費削減対策としての省エネの徹底とともに、市場経済原理に基づいた将来的な「創エネ」としての再生可能エネルギー利用の拡大に世界の協力を促すべきこと、すなわち、お金のかかる「低炭素社会へ」から、お金をかけないで済む「脱化石燃料社会へ」の変換(結果としてのCO2の削減)を強く訴えて行くべきである(詳細は文献4-4 参照)。これが、人類が生き残る方策として、地球環境問題を解決するための日本の国際貢献の途である。

最後に、IPCCの主張に反論する人々が、しばしば口にする「地球温暖化の陰謀説」の問題にも触れておきたい。これは、地球温暖化のCO2原因説を利用して、CO2の排出権取引で金儲けを企んでいる人々による陰謀であるとの説である。その真偽はともかく、いま、国内エネルギー供給の大半を担う化石燃料の殆ど全てを輸入している日本において、地球温暖化対策としてのCO2の排出削減に無駄なお金を使う余裕は何処にもない。いま、IPCCの呪詛から脱却して、国内のエネルギー消費を最小にするための省エネに励みながら、必要なエネルギー資源の輸入金額を最小に保つことで、貿易赤字に苦しむ現状の日本経済を救うとともに、化石燃料の枯渇に備える新しい低エネルギー社会への困難な道を創りだすことこそが、日本経済の将来のための、生き残りの途として強く求められている。

<引用文献>

- 4-1.

- 文部科学省、経済産業省、気象庁、環境省:気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書、第1作業部会報告書(自然科学的根拠)の公表について、報道発表資料、平成25 年9 月27 日

気象庁暫定訳:IPCC第5次評価報告書 気候変動2013、自然科学的根拠、政策決定者向け要約(2013年10月17日版) - 4-2.

- 気候変動2007 :IPCC第4次評価報告書総合報告書政策決定者向け要約(文部科学省、気象庁、環境省、経済産業省 翻訳)

- 4-3.

- 杉山大志:環境史から学ぶ地球温酸化、エネルギーフォーラム新書、2012年

- 4-4.

- 久保田 宏:脱化石燃料社会、「低炭素社会へ」からの変換が日本を救い、地球を救う、化学工業日報社、2012 年

カーボンニュートラル

カーボンニュートラル

プラスチックリサイクル

プラスチックリサイクル

エネルギー危機

エネルギー危機