原子力発電はなぜ最も危険と考えられるようになったのか?

岡 芳明

東京大学名誉教授、前・内閣府原子力委員会委員長

原子力発電は極めて危険であると世間では考えられている。2011年の東電福島事故では、原子炉の建屋が爆発した。その映像を見て、原子力発電は危険との印象を大部分の日本国民が持ったのではなかろうか。しかし、東電福島事故の放射線被ばくによる死亡者はゼロである。統計では発電量当たりの死亡者数は原子力発電が最も低い。ではなぜ、原子力発電は最も危険な発電方法と考えられるようになったのか?リスク心理学からの考察と欧米原子力界の状況を紹介し、どうすればよいかについて述べる(参考文献1)。

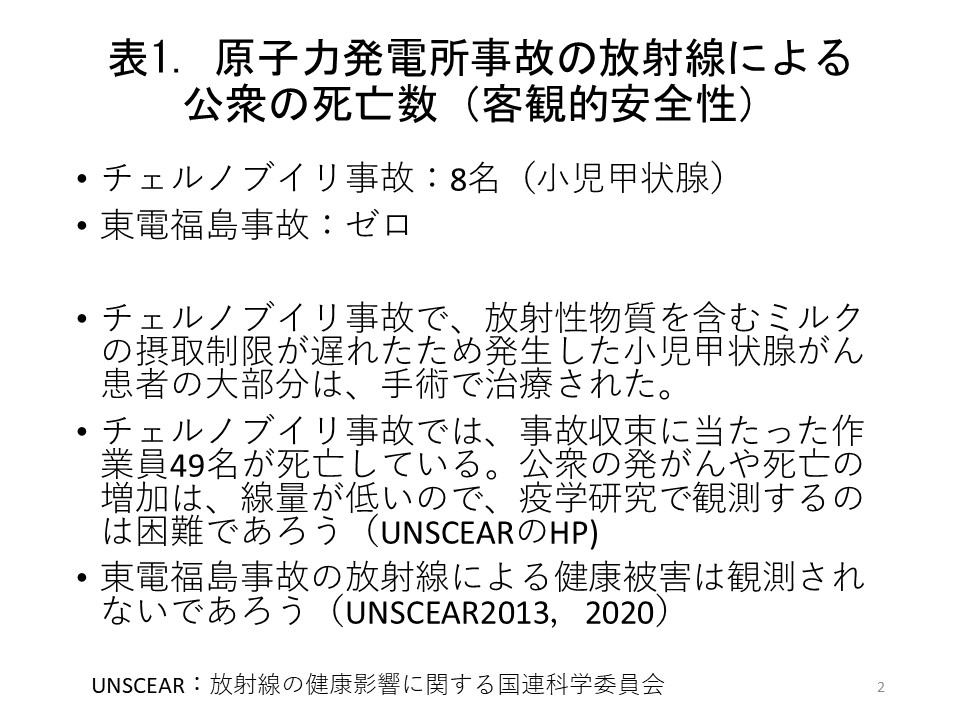

原子力発電所事故の放射線による公衆の死亡数(客観的安全性)

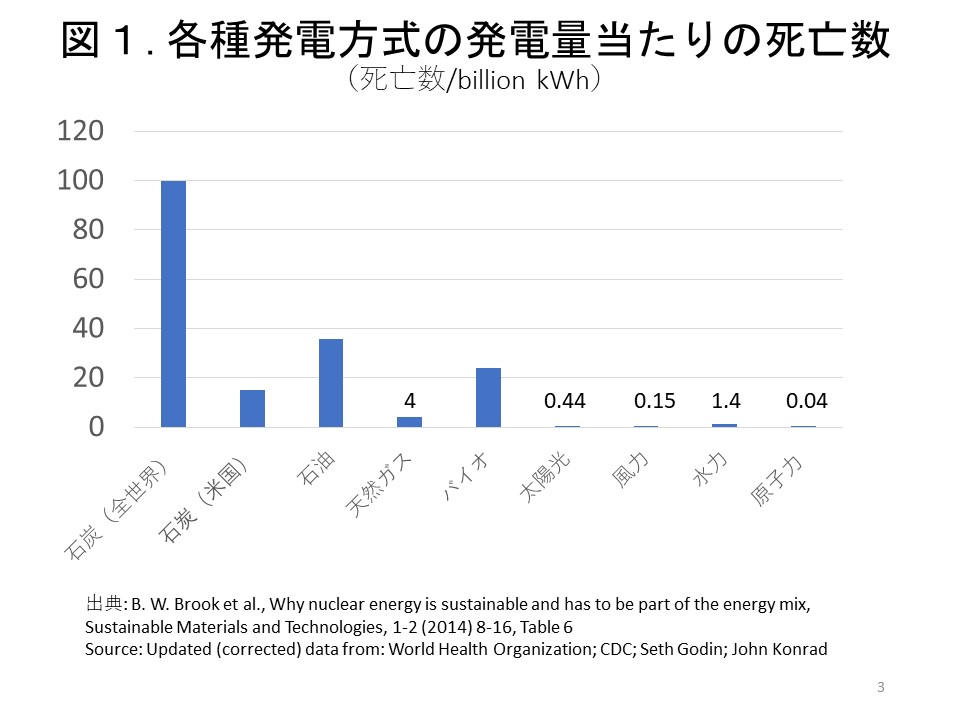

放射線の健康影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)が、チェルノブイリ事故(1986年)と東電福島事故(2011年)の、放射線による健康影響を報告している。それを表1に示す。チェルノブイリ事故では、大気中に放出された放射性ヨウ素が牧草に付着した。摂取制限が遅れたために、それを食べた乳牛のミルクを飲んだ子供達に甲状腺がんが発生した。大部分は手術で治療されたが、8名が死亡した。東電福島事故では放射線被ばくによる死亡者はゼロである。図1に各種発電方式の発電量当たりの死亡数を示す。石炭・石油・天然ガス・バイオなど燃料を燃焼する発電方式は大気汚染などのために、死亡率が高い。水力発電は途上国でダムが崩壊して下流の多数の住民が死亡したことがある。太陽光と風力発電は住環境に近いところに設置されることがあるために、感電や設備の倒壊・風車との接触などのリスクがある。死亡数の統計をもとにすると、原子力発電は極めて安全な電源である。統計から示される安全性を客観的安全性と呼ぶことにする。これは技術的知見と経験(技術基準)に基づいて作られ使われてきた設備の安全性でもある。

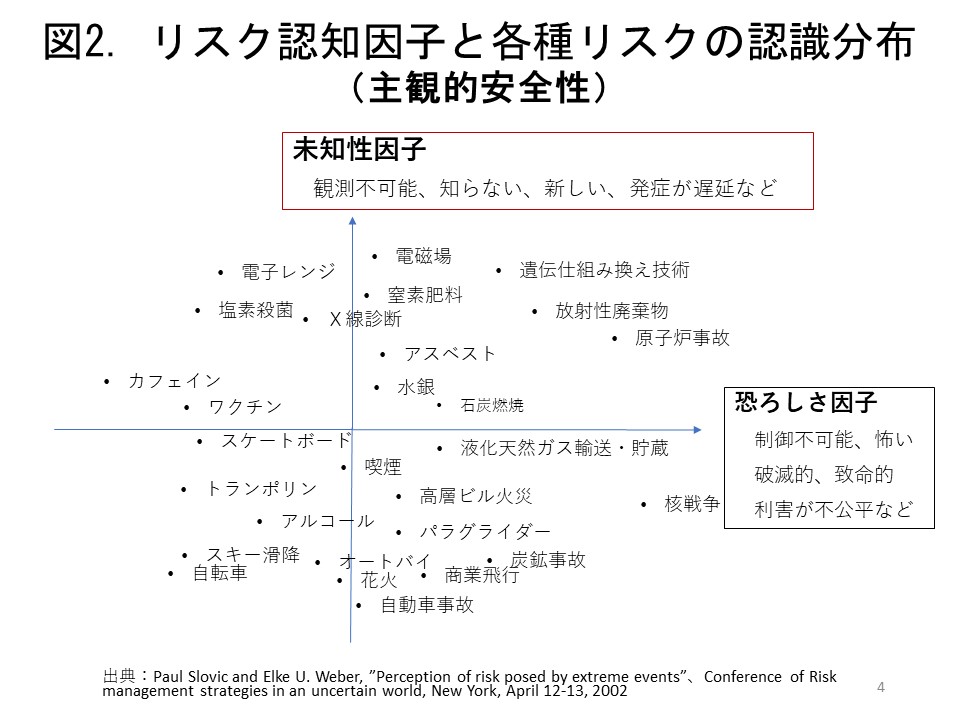

公衆のリスク認知は合理的ではない(主観的安全性)

図2に公衆のリスク認知因子と各種リスクの認識分布を示す(参考文献2)。この図はリスク心理学の入門書などでよく引用されるが、米国の著名なリスク心理学者によるものである。「観測不可能、知らない、新しい、発症が遅延」などの未知性因子と、「制御不可能、怖い 破滅的、致命的 利害が不公平」などの恐ろしさ因子で各種リスクは分類でき、これらが大きいほどリスクが大きいと認識される。原子炉事故や放射性廃棄物のリスクは大きいと認識されている。公衆のリスク認知は合理的ではないので、これを主観的安全性と呼ぶことにする。心理的安全性と呼ぶこともできる。なお、地球温暖化について著者は専門外でよくわからないが、温暖化のリスクが、急速に世界中に広がったのも、未知性因子と恐ろしさ因子が大きいためと説明できそうである。主観的リスクの大きいものは政治的に取り上げられることがあるが、この点も両者に共通している。

なぜ、原子力発電は危険と考えられるようになったか?

リスク心理学者によると「リスクの話・ネガティブな話は3倍強く印象づけられる」とのことである。人類はリスクを避けて生き残ってきたので、これは人間の生存本能に由来していると考えることも出来る。危険や事故の話は、公衆の関心が高いので、メディアもよく取り上げる。原子力発電に関しては、事故や放射線被ばくリスクの話が繰り返されてきた。原子力発電推進者たちは、原子力の安全性が公衆に理解されるはずと考えて、安全の話をしてきた。日本の原子力界も、リスクコミュニケーションに力を入れてきた。日本には「リスコミ」と言う略語まである。しかし、安全の話は危険の話である。ネガティブな話は3倍強く印象付けられる。これが、原子力発電は危険とのイメージが拡がった原因ではなかろうか?

リスクコミュニケーションは教育ではない

自分の知っている原子力安全や技術の知識を国民が理解すれば、理解が進むはず考える原子力技術者が多いようであるが、自分がその知識を習得するのに何年かかったか忘れている。大学では、基礎を授業で習ったあと、実験や実習、さらにはゼミや研究で、自分で考えて、やっと専門的知識を習得できる。ある分野の専門家になるまで10年かかる。英国の王立協会は科学コミュニケーションを1980年代から推進した。2006年の報告書で、科学者が公衆の意見を聞いたり対話したりするより、自分の知識を教育することだと思って、対話活動に参加しているのを憂慮している(参考文献3)。

原子力技術者が説明しているのは「安全技術」であって、国民が関心のある「安全」ではない。国民の関心がある安全性は、事故で放射性物質が環境に放出された時の安全性で、原子力技術者が仕事にしている事故を防止し、放出低減を図る技術ではない。土木工学者が橋梁の安全性を国民に説明しているだろうか?

原子力分野特有の発言

「このような事故を 2度と起こしてはいけない」というような言い方をするのは、原子力特有だとの指摘がある。他産業では、例えば石油業界は、タンカーから海洋への大規模原油流出事故で「事故の影響低減に最大限努力している。今回の経験から今後はよりよく対応できると言う」、「他産業では事故は二度と起こらないようにするとか、安全は何より優先との言い方はしない。原油流出は頻繁に生じるが原子力発電のような厳しい規制要求には至らない。原子力発電ではこのような言い方をすることで、それが極めて危険なものとのイメージを振りまいている」と英国の識者が述べている(参考文献4,5)。

原子力発電ではこのような言い方が繰り返されてきた。原子力技術者は安全を理解してほしいと考えて発信したが、結果的に、公衆は心理的にリスクを認識し、危ないと考えた。これが原子力発電の実際の安全性と世間の認識が大きく異なってしまった原因ではないか。

欧米の原子力界は、この問題に気が付いており、フランス電力は安全のテレビコマーシャルを2015年にやめている。米国の原子力エネルギー協会(NEI)にはコミュニケーションの専門家が経営層(理事)におり、実践的な活動をコンサルタントとともに行っている。彼らはこの問題を以前から理解しており、米国では原子力産業界も原子力規制委員会もリスクコミュニケーションを行っていない。

リスクコミュニケーションはしないほうがよい

客観的安全性は主観的安全性(心理的安全性)と論理的に交わらない。両者は別物である。これを理解していない原子力技術者が、両者を交わらせようとすると、意図とは逆に原子力は危険とのイメージが伝わることになる。

リスクコミュニケーション(不特定多数の国民に原子力安全を理解してもらうための安全メッセージ発信)は、しないほうが良い。逆効果である。安全の話は、心理的には危険(リスク)の話であり、ネガティブな話は、3倍強く印象付けられるのみならず、コミュニケーションの目的は信頼構築であるので、危険の話をして信頼構築は困難である。なお、ここで言うリスクコミュニケーションは地元でのステークホルダー対話のことではない。この二つは別物であり明確に区別する必要がある。

Slovicは1987年の有名な論文の最後に「リスクコミュニケーションは対話でないと失敗する」と述べている(参考文献6)。対話可能な人数は40名程度が上限である。国民や県民全体と対面で対話するのは不可能である。対話には対話を促すスキル(ファシリテーションスキル)や参加者の関心にこたえられる広い素養が必要で、訓練と経験が必要である。日本の原子力界には原子力利用の推進を図りたいために、リスコミ推進を唱える原子力関係者が多いようであるが、単なる安全情報の発信は、自分で自分の首を締めており、逆効果であることに気が付いてほしい。ステークホルダー対話は、リスク心理学等の素養を学んだうえで、経験者を実践的に育成しなければ不可能である。

どうすればよいか

いろいろな説明を作って公開し(リンクを張って、検索性を向上し)国民に見つけてもらうようにするのが良い。東電福島事故後の良好事例としては、放射線健康影響の統一的な基礎資料(環境省)、福島復興情報ポータルサイト(福島県)、スペシャルコンテンツ(資源エネルギー庁)などがある。さらに記述の根拠になる専門的情報や解説を作成・引用・開示し、国民が知りたいところまで根拠をたどれるようにするとよい。米国では原子力規制委員会(NRC)等の情報がその役割を果たしている。国民が知りたいレベルまで、知ることが出来るようになっている。自分で探せば、理解が進むはずである。専門的な情報と国民向けの情報を区別する必要はない。NRCの開示している情報ははそうなっている。

昔、米国のコミュニケーション専門家に、「安全について聞かれればどうすればよいか」と質問したことがある。「安全と言えばよい」とのことだった。東電福島のトリチウム水放出についての日本政府の発言はこれに対応している。安全について事細かに口頭で説明しようとすると、主観的安全性・心理的安全性のわなに入ってしまう。環境省の放射線健康影響の統一的基礎資料が作成され公開されていることが、日本政府のトリチウム水に関する発言の国民理解を助けている。

危機管理の教訓

東電福島事故時の政府のメッセージは、英国が優れていた。緊急時助言組織が立ち上がり、科学顧問によるワンボイスのメッセージと専門家を含めた質疑応答の公開が、在日英国人の冷静な対応に役立った(参考文献7)。この論文には書かれていないが、英国は放出量の推定値が妥当だったと筆者は考えている。欧米の原子力大国は使用済み燃料プールのリスクを過大評価し、放出量が大きいとして広範囲の避難を呼びかけたが、使用済み燃料プールの水がなくなるには20日以上かかる(参考文献8)。原子炉から取り出して時間がたった使用済み燃料は空気でも冷却することが出来る。東電福島事故では、使用済み燃料プールに水があることは、ヘリコプターに乗っていた東電社員が確認し、東電の会議でも、確認されていたが、これが国内外に伝わらなかった。これは危機管理の問題である。ドイツが、脱原発を決めたが、誤った情報によって、そう決めたことになる。

危機時の対応は、最悪ケースを想定して行うと考えるのは誤りである。最悪ケースは一次元の指標(放射線被ばく)でしか考えられない

様々なリスクを考慮して対応するべきである。英国は避難に伴うリスクにも気が付いていたことはこの論文に述べられている。日本は放射線被ばくのリスクしか念頭になかったので、避難が長期化し、生活不活発病による災害関連死のリスクを見逃してしまった(参考文献9)。防災対応を分野のタテワリで行うと、放射線被ばく以外のリスクを見逃すことになる。日本の防災はタテワリになっていないだろうか?複合災害だけが防災分野の連携が必要なわけではない。ここで言う連携は、タテワリになっている手続きの連携ではなく、知見・教訓の連携・共有のことである。

東電福島事故は軽水型原子力発電所の典型的な事故であるのみならず、3基の原子炉が炉心溶融しており、放射性物質放出量の点で最大に近い事故と考えられる。2000年代にはインド洋大津波があり、インドの原子力発電所が浸水し、その経験と教訓は、日本の原子力防災の研究者が検討し、国際機関も対応していた。茨城県東海村の日本原子力発電(株)の原子力発電所は茨城県の津波評価を参考に、浸水対策をしていたため、東日本大震災に伴う大津波による炉心溶融事故を免れた。しかし東京電力も原子力安全保安院も対策できなかった。その後の新規制基準で対策はなされたが、日本の原子力安全の関係者は、危機管理を含めて、なぜ対応できなかったか、改めて自問し改善に生かす必要があるのではないか。

米国では行政のアカウンタビリティを明らかにする法制度が原子力安全に対する国民の信頼獲得に役立っている

米国原子力規制委員会(NRC)はStrategic Planで仕事と計画を説明している。Information DigestとCitizen‘s Guideを作成し、国民がNRCの情報を見つけられるようにしている。会計検査院(GAO)は、Strategic Planも参考に、NRCの仕事の結果を調査し報告書をつくる。それを参考に、連邦議会が予算や政策に修正を加え、NRCを監督している。GAOは事実を明らかにする役割で、結果の良否は述べない。これは、NRCに限らず米国の省庁のアカウンタビリティ確保の仕組みである。これらによって、米国民のNRCに対する信頼が確保され、その結果、原子力発電の安全性に対する国民の信頼が得られている。事実(行政の結果等)は調査権限を持った機関が調査しないと明らかにならない。日本は省庁の自己評価が中心で、日本の会計検査院は米国会計検査院のような法的権限を与えられていない。これは原子力分野特有の話ではない。総務省が政策評価を行っているが、基本的に行政庁による自己評価である。欧米の会計検査院は、評価はしない。評価は議会の役割である。最近の政治資金の問題は、日本にこの法制度がない事の結果であって、原因ではない。これは日本の長期低迷の大きい原因と筆者は考えるが、読者はいかがだろうか(参考1、4.6節、第5章)。米国は2004年にGAOの名称のAccountingをAccountabilityに変えている。日本には補助金ではなく、制度でイノベーションと競争力を生み出す仕組みが必要である。

放射線は低線量では、危ない・恐ろしいと考える方が危険である

東電福島事故では、長期化した避難により多数の災害関連死者が出た(参考文献1の図2.3、参考文献9のTable2)。災害関連死者は、主に介護施設入居者だったと考えられているようだが、誤りである。仮設住宅などに避難した多数の住民が生活不活発病で災害関連死した。日本政府は国際放射線防護委員会の「放射線被ばくは合理的に低減する」の原則(ALARA、As low as reasonably achievable、アララの原則と言う)に従って対応した。政府の手続きに瑕疵はないが、復興庁と文科省発表の災害関連死者数と環境放射線量測定値をもとに避難のリスクと便益を分析したところ、避難のリスクが、避難で避けた被ばくリスクより10倍以上大きかった(参考文献1の2.3.3節、参考文献9)。これは東電福島事故の大きい教訓で、世界と共有する必要がある。

福島県で長期の避難を強いられた11市町村のうち9市町村の最初の1年間の平均線量は100ミリシーベルトを超えていない。最高線量の地点でも、7市町村で100ミリシーベルトを超えておらず、避難期間全体の集積線量も4市町村で100ミリシーベルトを超えていない(参考文献1の表2.3、参考9のTable5)。放射線被ばくによる発がんは100-200ミリシーベルト以下では、影響があるかどうか不明である。原子力・放射線事故時には、低線量地域にいる住民の避難をなるべく早く解除し、除染と街の復旧にあたることを可能にするのがよい。これで生活不活発病による災害関連死やコミュニティの崩壊を防ぐことが出来る。この教訓は日本のみならず原子力発電所が農業地帯に立地するフランス、韓国、中国などでも重要である。チェルノブイリ事故の時は、ギリシャとイタリアで人工妊娠中絶が行われ、1987年1月の出生率が激減している(参考文献10)。放射線は低線量では、危ない・恐ろしいと考える方が危険である。原子力・放射線事故時に100ミリシーベルト/年以下の低線量地域にいる住民にALARAの原則を適用しないようにするべきである。事故時に避難者に対する心のケアのみで対策できると考えるのは甘い。東電事故発生時に国民むけのリスクコミュニケーションは機能しただろうか。機能しなかったのは最初に述べた公衆のリスク認知が、主観的・心理的であることに由来する。リスクコミュニケーションは教育ではない。教育や理解には対話が必須である。

- 1.

- 岡 芳明「原子力発電と社会:経済、安全、廃棄物、法制度の課題」AMAZON、電子版、ペーパーバック版、2024年3月 第2章

- 2.

- Paul Slovic and Elke U. Weber, ”Perception of risk posed by extreme events”、Conference of Risk management strategies in an uncertain world, New York, April 12-13, 2002

- 3.

- Royal Society. Science Communication, Survey of factors affecting science communication by scientists and engineers, The Royal Society, UK、2006

- 4.

- Grimston M. The Paralysis in Energy Decision Making, Whittles publishing, 2016, pp.412-416

- 5.

- マルコム・グリムストン「原子力への公衆の理解:科学だけの問題ではない」第47回原産年次大会用資料(和訳)2014年4月15日

- 6.

- Paul Slovic : ”Perception of Risk”, Science , Vol.236 pp280-285 (1987)

- 7.

- Grimes RW, Chamberlain Y, and Oku A, “The UK Response to Fukushima and Anglo-Japanese Relations” Science and Diplomacy, June 2014

- 8.

- Gauntt R. et al., Fukushima Daiichi Accident Study (Status as of April 2012), SAND2012-6173, July 2012, Sandia National Laboratories

- 9.

- Oka Y. “Risks and benefits of evacuation in TEPCO’s Fukushima Daiichi nuclear power station accident”, Progress in Nuclear Energy, Volume 148, June 2022, 104222, Elsevier (Open access)

- 10.

- 放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料、第3章、3.8こころへの影響:欧州での人口流産の増加-チェルノブイリ原発事故―、環境省 令和4年版