執筆者:加納 雄大

-

2017/03/27

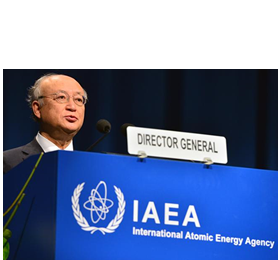

2017/03/27最終話「IAEA事務局長」

-

2017/02/06

2017/02/06第14話「環境外交と原子力外交」

-

2016/12/22

2016/12/22第13話「核セキュリティ」

-

2016/11/04

2016/11/04第12話「IAEA総会:60年の節目」

-

2016/08/10

2016/08/10第11話「原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)」

-

2016/05/24

2016/05/24第10話「オーストリア・ハンガリー原子力事情」

-

2016/03/18

2016/03/18第9話「IAEA福島報告書を読む」

-

2015/12/25

2015/12/25第8話「原子力技術の光と影」

-

2015/11/30

2015/11/30第7話「IAEA総会(下)」

-

2015/11/20

2015/11/20第6話「IAEA総会(中)」

-

2015/11/02

2015/11/02第5話「IAEA総会(上)」

-

2015/09/10

2015/09/10第4話「『核の番人』としてのIAEA」

-

2015/09/02

2015/09/02第3話「原子力安全のための国際的なルール作り」

-

2015/04/10

2015/04/10第2話「原子力の平和的利用」

-

2015/02/10

2015/02/10第1話「原子力外交の都、ウィーン」

-

2013/08/02

2013/08/02補論「本格稼働を始めた二国間クレジット制度」

-

2012/12/28

2012/12/28最終話(3の3)「ポスト『リオ・京都体制』を目指して(その3)」

-

2012/12/27

2012/12/27最終話(3の2)「ポスト『リオ・京都体制』を目指して(その3)」

-

2012/12/26

2012/12/26最終話(3の1)「ポスト『リオ・京都体制』を目指して(その3)」

-

2012/11/27

2012/11/27第7話(2の2)「ポスト『リオ・京都体制』を目指して(その2)」