【緊急提言】 「今こそ、超党派でエネルギー安全保障を語れ!」

印刷用ページ(「日本原子力学会シニアネットワーク連絡会 ホームページ」より転載:2025年8月10日)

(本稿執筆者 エネルギー問題に発言する会有志 針山日出夫(取り纏め)、石井正則、松永一郎)

現下の世界は、関税戦略で自国の利益のみを追求する米国の独善的な重商主義に振り回されている。その結果、G7が主導してきた自由貿易をベースとする経済秩序の基盤が損なわれ、グローバル経済に不透明感が浮上し、その余波でエネルギー環境政策が揺れている。又、今般7月の参議院選挙の結果、自公連立政権が過半数割れし岸田政権で打ち上げた「原子力の最大限活用」は、政策の継続性と実効性をどのように確保していくかが問われている。選挙公約における各党のエネルギー政策は「我が国のエネルギー安全保障」に対する認識表明が希薄で各党まちまちであり先行きの展望が見えてこない状況と言える。

この様な内外環境の中でも、我が国は「化石燃料への過度な依存から脱却し、エネルギー危機にも耐え得るエネルギー需給構造への転換を進めていくためにも、エネルギー安全保障に重点を置いた政策の再構築を進めることが強く求められている(25年エネルギー白書より)。」と考える。

とりわけ東アジア東端に位置する資源貧国である我が国にとって、地政学的リスクは危険レベルに高まりつつあり、国家安全保障の要であるエネルギー資源の安定的な確保に向け、エネルギーガバナンス(政策の策定と実施段階の統括管理)の強化が求められ、実効性のあるリスク対策を織り込み、中長期を睨んだエネルギー政策を総動員した一層の強化が必要である。

本提言は、我が国の生命線であるエネルギー問題について、国家観や政策判断の物差しの違いを乗り越えて与野党が超党派で政策を国民の前で語り合い、中長期的視点での国益を守る骨太のエネルギー政策の合意点に到達する努力を始めることを強く求めるものである。

【提言】今こそ、超党派で国民の前でエネルギー安全保障を語れ!

~抜け落ちのないリスク管理のもと政策を総動員してエネルギーガバナンスを強化せよ~

提言~その1 各党はエネルギー問題を国民の前で堂々と語れ!

多くの国民はエネルギー問題に無関心である。世界有数の「経済大国・技術立国・物作り大国・エネルギー消費大国」である我が国にとって、エネルギーは極めて重要な生命線。この生命線を維持するための戦略について、国会で活発に議論し国民の認識を覚醒し党派を超えて合意せよ。

提言~その2 エネルギー安全保障上の懸念事項を緊急精査せよ!

エネルギー安全保障上の懸念事項を省庁横断的に緊急精査し、国家の非常時に対応できる抜け落ちのないリスク管理体制を確立すべし。その上で、入念なリスク対策(リスク発生の未然防止対策並びにリスクの影響緩和施策)を政策レベルに落とし込み、資源の安定確保と電力安定供給構造の構築を急ぐべし。

提言~その3 エネルギーガバナンスの強化を急げ

世界情勢は分断対立の構造が複雑・流動化し、且つトランプ政権の挑発的諸政策により不確定性・突発性が高まっている。地政学的リスクは危険レベルに到達し資源安定確保は容易でない環境になった。この様な時こそ、政策を総動員して我が国のエネルギー安全保障を推し進めるエネルギーガバナンス強化の取組みに直ちに取り組むべし。

提言~その4 エネルギー安全保障の基盤は原子力だ

リスク対策には必要とする供給量と持続期間に見合う資源を投入する必要がある。国は中長期の視点で原子力を安全保障の基盤として明確に位置づけるべし。その上で、非炭素電源が主力電源として定着するまでは、最先端火力発電技術を駆使した化石燃料の活用も不可欠である。これらを考慮した電源ミックスの考えが国益に叶うものと考える。

【提言の背景と補足】

1.我が国のエネルギー安全保障体制

ここでは本提言の立ち位置を明確にするため、関連法規に謳われているエネルギー安全保障体制を考察し、国家としての決意を確認する。

❐ 原子力基本法(昭和30年制定) 第1、2条

原子力は我が国の安全保障に資する脱炭素電源として、将来にわたってエネルギー資源の確保、学術の進歩と産業振興、地球温暖化防止に寄与すると位置づけられている。

❐ エネルギー政策基本法(平成14年制定)第1、2条

エネルギー供給源の多様化における主要電源としてエネルギー自給率の向上などの視点で、エネルギー安全保障に資するよう適時エネルギー基本計画を更新している。

❐ 国家安全保障会議設置法(昭和60年制定)

緊急時には国家安全保障会議を開催、エネルギー安全保障の強靱化を図っている。

現下の国際情勢の不透明さが長期化する懸念が拭えず、特に東アジアでは台湾有事や北朝鮮の武力行使などの我が国の安全保障リスクが払拭出来ないとの指摘は多い。よって、上記現行関連法で明記されたエネルギー安全保障に対する規定が空文化せず、実効性ある政策が確実に展開される配慮が肝要である。

2.世界の「秩序崩壊」と「分断・対立」がもたらすリスクの状況

ここでは、外的リスク、内的リスク並びに時代の変化に付随する新規リスクなどに着目してエネルギー安全保障の潜在リスクの状況を概観し、留意すべき点を抽出する。

2.1 全般状況認識

「エネルギー安全保障は、国家・社会に必要な質/量のエネルギーを妥当な価格で安定的/継続的に確保し供給すること」と理解されている。今、このエネルギー安全保障の基盤となるグローバル経済と地政学的安定性が危険レベルにある。国際情勢は「秩序崩壊」「対立・分断」が常態化しているところにトランプ政権の挑発的な関税政策発動等の予見性の低い政策で「不確定性・波乱性」が付加され、エネルギー安全保障上のリスクは益々複雑で流動的なものとなっている。

この結果、G7同盟関係の絆に亀裂が入り、欧米間の相互不信や米中間の対立が先鋭化し、並行してウクライナ・中近東・東アジア・南シナ海他での地政学的リスクは危険レベルに高まりつつある。エネルギー資源の安定確保が懸念され、世界経済の不確定性が高まる状況で米国が多くの隣人や友人を失うことに伴う容易に予見できないリスクへの懸念も高まりつつある。

2.2 国際資源価格の動向

ロシアのウクライナ侵攻直後(2022年)は急激な価格変動に遭遇したが、最近ではトランプ貿易課税など自由貿易経済への甚大な影響が懸念される状況でも価格は比較的落ち着いている。但し、過度な関税障壁などによる地政学リスク如何によっては乱高下も予想される状況と言える。

2.3 時代の変化とリスク管理ポイントの変化

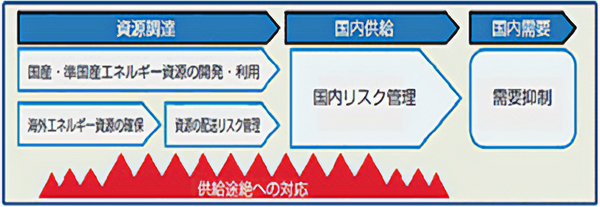

エネルギー白書2010では、現代における「エネルギー安全保障」を、「国民生活、経済・社会活動、国防等に必要な量のエネルギーを、受容可能な価格で確保できること」と定義している。エネルギー安全保障を構成する要素を「資源調達」、「国内供給」、「国内消費」という一連のサプライチェーンに基づいて選定し、各国が講じてきたエネルギー安全保障政策の定量評価を試みている。又、エネルギー安全保障を強化する要素として「国産・準国産エネルギー資源の開発利用」、「海外エネルギー資源の確保」、「資源の輸送リスク管理」を挙げている。その上で、「国内供給」の段階で、安定的な供給を持続してエネルギー安全保障を確保するために「国内リスク管理」が必要との認識が謳われている。更に、サプライチェーン全体を支えるものとして「供給途絶への対策」が備わっているのかということもエネルギー安全保障の重要な要素としている。

サプライチェーンにおけるエネルギー安全保障の構成要素(エネルギー白書2010より)

エネルギー安全保障の定量評価指標(エネルギー白書2010より)

- (1)

- 国産・純国産エネルギー資源の開発・利用・・1次エネルギー自給率

- (2)

- エネルギー輸入先多様化

・・各資源(原油・天然ガス・石炭)の輸入相手国の分散度- (3)

- 資源の輸送リスク管理・・チョークポイントリスクの低減

- (4)

- エネルギー源多様化

・・1次エネルギー供給源の分散度

・・発電電力量構成の分散度- (5)

- 国内リスク・・電力供給信頼度(停電時間)

- (6)

- 需要抑制・・・エネルギー消費のGDP原単位

- (7)

- 供給途絶への対応・・石油備蓄日数

以上、2010年頃のエネルギー安全保障に係わるリスク認識を概観した。これらは世界が比較的平穏な時代の古典的なリスク要因といえる。一方、当時は全く俎上にあがっていなかったもので新しい国際情勢の下で新規リスク要因が出現してきている。これらを時系列で以下に列挙する。

<2010年頃以降に顕在化したエネルギー関連の主な新規懸念事項:順不同>

❐ 2011年東電福島原発事故の教訓と反省に係わるリスク

- ―

- 事故報道に影響を受けた国民が原発・放射線は理屈抜きで怖いものと考えるリスク

(反原発と言う国民センチメントをリセットできないリスク) - ―

- 脱原発又は、原発消滅のリスク

(日本として原発を放棄するリスク、科学的合理的思考の停止リスク)

❐ 2020年カーボンニュートラル(2050CN)挑戦決定に伴うリスク

- ―

- 再エネ主力電源化に伴うリスク

(根拠のない楽観論を鵜呑みにするリスク、安定供給リスク、電力料金高コスト化など) - ―

- エネルギー多消費型産業の国外逃避・衰退リスク

- ―

- 化石燃料資源との早期決別に伴う電力安定供給リスク

- ―

- 再エネ設備導入に係わる中国リスク(太陽光パネル、風力発電設備)

❐ 2022年ロシアのウクライナ侵略に関連する資源調達リスクなど

- ―

- LNG長期安定調達リスク

- ―

- 重要鉱物資源に対する資源ナショナリズムの先鋭化リスク(備蓄と新規開発)

- ―

- 中国による重要鉱物資源輸出規制リスク

❐ 2025年トランプ政権による権威主義的政策の乱発による各種リスク

- ―

- トランプ貿易関税による自由貿易の枠組崩壊とグローバル経済へのインパクト

- ―

- 自由と民主主義の価値を共有する西側同盟関係の亀裂に伴う安全保障リスク

- ―

- 米国のパリ条約脱退に伴う世界の脱炭素政策停滞リスク

- ―

- 7月の参議院選挙の結果、衆参両院で少数与党に。エネルギー政策迷走のリスク。

2.4 世界の貴重鉱物資源(レアアース)を牛耳る中国の戦略

今年6月5日にIEA(国際エネルギー機関)は、「世界重要鉱物見通し2025」を公表し、『重要鉱物の中国による供給集中と輸出制限はエネルギー安全保障上のリスクである』と報告した。これに呼応するように欧州議会は7月10日に中国政府に対し「レアアース輸出制限」の解除を求める決議を行った。中国は、貴重鉱物資源が政治的に決定的な牽制・恫喝カードになることを見据えて国内レアアース業界の集約を達成している(JOGMEC報告2025年1月10日付け)。日米欧は戦略物質の中国統制に地団駄を踏んでいる。

尚、日本は金属鉱物資源の戦略的重要性をいち早く認識し、外務省は在外公館(53ヶ国、60公館)に「鉱物資源専門官(氏名は公表)」を配置して、METI製造産業局や現地民間企業と連携しつつ情報収集に当たっているが、より一層の情報機能の強化が望まれる。

2.5 世界軍事費の急増

地政学的リスクの高まりを反映して世界の主要国の軍事費が急増している。スウェーデンのストックホルム国際平和研究所(SIPRI)は、24年の世界の軍事費が前年比9.4%増の2兆7180億ドル(約391兆円)で過去最高だったと発表(4月29日付け日経)。日欧米では国防費のGDP比5%の攻防が始まっている。軍事費の急増については地政学的リスクの抑止効果も期待される一方で軍拡への懸念もある。現下で最も懸念されるリスクとして「台湾有事」や「北朝鮮の武力行使」などは、仮想的リスクではなくて、現実的にそこにあるリスクとして留意する必要がある。

3.懸念事項の精査

ここでは本提言書に於けるこれまでの検討を下敷きにして、エネルギー安全保障上の懸念事項について実務の流れに沿った全体像を整理検討する。

<資源調達、資源サプライチェーンに係わる潜在リスク>

- ―

- 化石燃料資源(石油・石炭・LNG)価格の乱高下

- ―

- 調達先多様化の阻害因子(政治的意図による協調停止、価格交渉の頓挫、政府意向等)

- ―

- 長期安定調達フレームワークの弱体化・崩壊消失(特にLNGに関わる調達先の意向)

- ―

- 海上輸送に係わるリスク(シーレーン、チョークポイントの安全担保)

<原発新規建設・原発設備サプライチェーン他に係わる潜在リスク>

- ―

- 足下の喫緊課題並びに長期を見据えた核燃料サイクル確立に向けた原子力政策の遅れ

(バックエンド/フロントエンドの核燃料サイクルが回るための総合政策をいかに進めるか) - ―

- 電力会社の原子力発電事業への支援策の遅れ

(建設用地確保困難、建設資金不足、原子力発電事業環境整備、電力自由化の見直し) - ―

- 原発新設の早期着工などによるサプライチェーンの維持・強化

- ―

- 国民の原子力に触れたがら無いセンチメントと持続的活用への理解不足

(放射線の恐怖、規制当局と電力会社への信頼喪失、「トイレなきマンション」説への共鳴) - ―

- 政府のエネルギー政策と原子力政策の司令塔役の不在

(ポピュリズム政治からの脱皮と100年先を見据えた長期戦略の司令塔機能) - ―

- 民間・大学・政府機関の原子力関連人材の育成強化

<原発の許認可プロセス・運用に係わる潜在リスク>

- ―

- 規制当局による審査期間の長期化に対する改善の遅れ

(許認可遅延リスク、事業予見性の低下と投資回収性へのリスク、関連法の改正による規制改革の遅延リスク) - ―

- 原発運転に係わる国の認可と知事による承認行為の実質二重規制構造の解消

(原発稼働が地元の事情により常に左右される実態は法治国家として非正常)

<その他、原発稼働に係わる司法リスク>

- ―

- 原発停止を主張し、脱原発運動の場に利用されている司法制度の在り方