再エネで脱炭素化は幻想である

第2部 エネルギー革命は物理法則を超えられない(その1)

手塚 宏之

国際環境経済研究所主席研究員、JFEスチール 専門主監(地球環境)

前回:再エネで脱炭素化は幻想である 第1部 自然変動再エネは安いのか?(その1)(その2)

エネルギー革命は到来するか?

第一部では、太陽光、風力といった変動性の自然エネルギーで社会のエネルギー需要の多くを満たそうとした場合に直面する課題と困難さについて、OECD/NEAの報告書をベースに紹介してきた。第二部では、そうした既存の自然エネルギー技術によって社会全体のエネルギー技術革命を起こすことが、大きなチャレンジであることを別な観点から指摘している論考について紹介したい。筆者は元レーガン大統領の元科学技術アドバイザーで、現在マンハッタン研究所の上級研究員、ノースウェスタン大学工学部の製造科学イノベーション研究所行動所長を務め、2016年には米国エネルギー学会の“Energy Writer of the Year”を受賞しているMark P. Mills氏である。以下、同氏が19年3月に発表した論考、”The New Energy Economy: An Exercise in Magical Thinking”注1)の概要について紹介していく。

最近のエネルギー技術革命の風潮として注目されているのが、米最年少下院議員、民主党オカシオ・コルテス女史らが提唱した「グリーンニューディール」である。Mills氏は、この「グリーンニューディール」が目標としている、米国の電源を全て風力発電や太陽光発電といった二酸化炭素排出量ゼロの再生可能エネルギーに切り替えるといったことは、当面は不可能であるとしている。

そうしたエネルギー技術革命を標榜する人たちは、太陽光、風力、バッテリーといった新しい自然エネルギー供給技術は、デジタル情報技術革命のように劇的に進歩しており、化石燃料に依存する時代は終わったと主張しているが、同氏は、エネルギー技術革命では「規模」が大きくものを言い、ローカルなコミュニティでごく小規模かつ限定的にできることと、米国のような巨大な社会全体でできることには大きな乖離があるという。また百数十人(=1トン)の人々を長距離輸送し、1トンの鉄やシリコンを加熱し、1トンの食料を育てるのに必要なエネルギーは、重力や慣性、摩擦や質量といった「物理学の法則」によって規定されており、そうした物理の規定する世界では、ソフトウェアやデジタル情報技術に見られるような急速な革命的進歩は期待できないという。

同論考でも現状世界の一次エネルギー供給の84%は石油、石炭、天然ガスといった化石燃料によって賄われており、この依存度は20年前の87%からわずか3%しか低下していないと指摘している。しかも、その20年間に世界のエネルギー需要は50%増えており、これは米国の総エネルギー需要の2倍が20年間で世界需要に上乗せされたことになる。いかに太陽光や風力が伸びていると喧伝されていても、現実に世界の一次エネルギーのわずか2%以下、米国のエネルギーの3%以下しか供給していないのが現実ということである。仮にむこう20年で世界の化石エネルギーを全て再エネに切り替えようとすると、再エネを、現在の規模の90倍以上に拡大する必要があるが、一方で歴史的に見ると、世界のガス・石油の生産が10倍に拡大するのに半世紀を要しているという。この半分以下の期間で90倍以上のエネルギーインフラの急拡大と、既存インフラとの入れ替えを行うというのは、コストを度外視したとしても、いかなる新エネルギー技術でも幻想に過ぎないと同氏は結論付けている。

太陽光、風力のコストの物理制約

同氏の論考では、太陽光、風力、そして、それらを大規模電力システムに使っていく上で必須となるとされる蓄電技術についても、その物理学的な考察を展開している。ちなみに太陽光も、(近代的な)風力発電もリチウム蓄電池も、決して新技術ではなく、基本技術そのものは半世紀以上も前に開発されており、何十年もかけてようやく、コストが10分の1以下に改善されている。こうした技術が現在も日夜改善されているのは事実であるが、どこまで改善できるかには、おのずと限界があると同氏は指摘している。

現状で見ると、百万ドル規模の大規模太陽光発電設備は、その設備寿命である30年間に総計4000万kWhの電力を発電する。同様に百万ドル規模の風力発電タービンは30年間に5500万kWhの電力を発電する。一方、同じ百万ドル規模のシェールガス採掘設備が30年間でもたらす天然ガスのエネルギーは電力換算で3億kWhと、太陽光、風力の6、7倍という。これは化石エネルギーと自然エネルギーの密度がまるで違うという、社会の嗜好や政府補助とは無関係な、両者の本質的な差によるものである。さらに、近代社会はそうしたエネルギーに対して、必要とするときに必要なだけ、確実に供給されることを求めている。石油やガスを数か月にわたって保管するためのコストは、1バレルあたり1ドル以下に過ぎず、実際米国はエネルギー安定供給を確保するため、平均2か月分の需要相当量の化石燃料の備蓄を常時備えている。一方で石油1バレル相当の電力エネルギーを蓄電するコストは現状では200ドルであり、現在米国の電力網に備わっている蓄電池と、全ての電気自動車のバッテリー容量を合わせても、全米の電力需要の2時間分にしかならないという。太陽光や風力といった再エネ電源を、現在化石燃料が担っているように、必要なときに必要なだけ供給できるようにするためには、こうした蓄電にかかわるコストが上乗せされることになる。さらに、そうした蓄電電力を確保するためには、発電容量についても、ピーク需要に合わせた規模では足りず、太陽が照り風がある時間帯に、蓄電に回す余剰電力を発電しておくのに十分なだけの、追加的な容量設備が必要となる。そうした追加的な容量について、本稿の第一部で紹介したOECDレポートの試算と同様Mills氏も、1kWの化石燃料発電容量の等価な置き換えには約3kW規模の容量の再エネに投資する必要があると指摘した上で、仮にこうした再エネの設備コストがkWあたりで火力発電コストと同じになったとしても、実際の等価な容量確保は3倍のコスト高になると指摘している。

Mills氏の論文ではこの後、こうした再エネ容量への投資が、基本的に「初期投資」で賄われる「高固定費型」のエネルギー源であり、その採算計算に際しては割引率の仮定と、設備稼働率が大きく採算性を左右することを指摘している。割引率が想定よりも少しでも大きくなると(将来の金利や投資に伴う不確実性が想定より大きくなると)、初期投資の採算性は悪化し、また自然変動エネルギーである再エネの稼働率が少しでも想定より悪いと(日照や風況が想定より悪いと)、プロジェクトの採算性が悪化するリスクをはらんでいるというわけである。Mills氏の論文では、環境経済モデルでノーベル経済学賞を受賞したノードハウス教授が指摘するように、こうした環境投資の便益計算に使われている割引率は一般的に小さすぎるとしており、また太陽光、風力の稼働率は米エネルギー情報局が公式に想定する29%、41%に対し、実際の稼働データが示す稼働率の実績中央値はそれぞれ22%、33%と、かなり低くなっているということを示し、再エネの経済性が過大評価されている懸念を指摘している。風力の稼働率を40%から30%に置きかえることで、2MW規模の風力発電設備(初期投資3百万ドルと想定)の20年間の採算は3百万ドルも悪化してしまう(=経済性がなくなる)という。

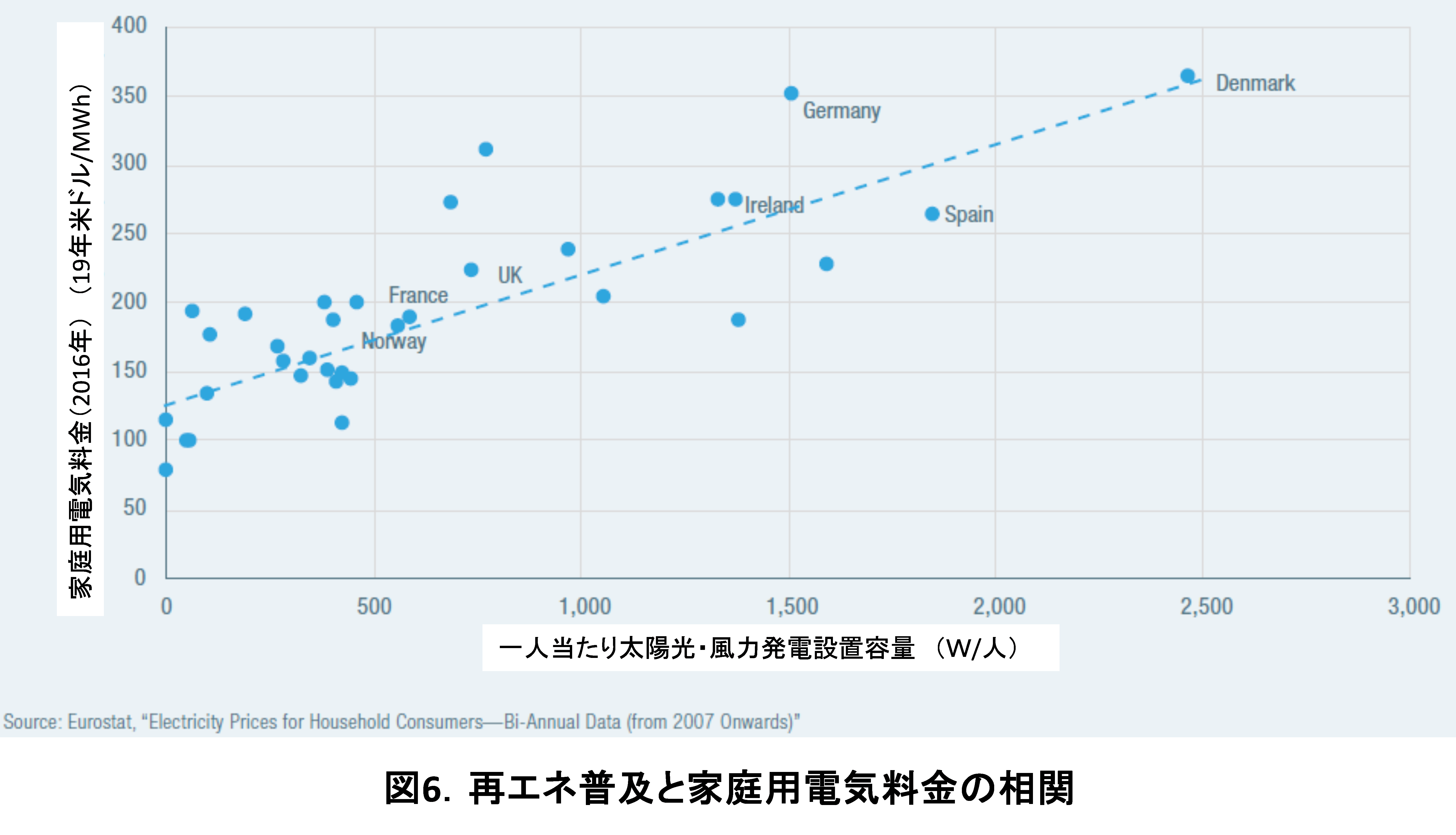

さらに同氏は、再エネの大規模導入は社会にコスト負担を強いていることを指摘している。米国の家庭用平均電気料金は、現状でその7割を供給する石炭と天然ガスのコストが、過去15年間で約5割も安くなっているにもかかわらず、同期間で2割も上昇しているとし、これは太陽光、風力といった再エネの拡大による「見えないコスト」が実際の電気料金に加算されているからであると指摘している。この状況は再エネの導入が盛んな欧州各国でも同様であり、図6に示すように、一人あたりの太陽光、風力の容量が増えるにつれ、家庭用電力価格が上昇しているという傾向が顕著に表れているという。この再エネの「見えないコスト」は、本稿の第一部で紹介したOECD 報告書の「システム統合コスト」を指しているものと思われるが、Mills氏の論考では、風力発電のシェアが40%に高まった南オーストラリア州の例として、同地で既に2回も長期大規模停電(ブラックアウト)を経験した結果、2018年にはテスラ社による当時「世界最大」のリチウムバッテリー設備を導入したものの、それでも南オーストラリア州で太陽が出ず、風も吹かない半日分の電力をバックアップするには、この「世界最大」の蓄電設備を80基も設置する必要があるとしている。

実は実際には電力技術者たちは、こうした不安定性に対処するために他の方法を選択しているのだという。米国では風力発電の拡大に伴い、劇的なペースでグリッド規模の発電用エンジン(発電機)が導入されてきており、既に40億ドル規模(大型クルーズ船のエンジン100基分相当)のエンジン発電機が設置されているという(多くはガスエンジンだが重油エンジンもかなりある)。このペースは、直近の20年間で、それ以前の半世紀に導入された3倍ものレシプロエンジンが設置されたことになるという。こうした安定供給を確保するために追加的に支払われている「現実の」コストは、太陽光や風力を導入拡大するために必要なコストであり、それを電気の需要家が負担をしているというわけである。

バッテリーは救世主にならない

こうした再エネの変動性をカバーするものとして蓄電技術が注目されているが、同論文では、残念ながら蓄電池は救世主になりえないとしている。そもそも蓄電池のエネルギー保管コストは、既述のように現状では化石燃料の保管コストの200倍も高い。加えて石油1バレル分のエネルギーをためるために必要な、テスラ社製の20万ドルのリチウム蓄電池の重量は2万ポンド(約9トン)である。一方石油1バレルは300ポンド(136㎏)であり1基20ドルのタンクに貯蔵することができる。仮に蓄電技術が、コスト的にも重量ベースでも200%進歩したとしても、石油備蓄の経済性にはかなわないと指摘している。各国政府は蓄電技術の開発に様々な補助金を出しているが、国のエネルギーを支える規模の蓄電池は、驚くほどの規模になるはずである。それに加えて、そうした蓄電池を製造するために必要な天然資源とそれを加工地まで運ぶための輸送コストや運搬エネルギーが爆発的に増大することになるという。

ネバダ州にある世界最大のテスラ社のバッテリー工場、「ギガファクトリー」は建設に50億ドルかかっているが、ここで1年間に生産される蓄電池で蓄電できる電力は、米国の電力消費の「3分間」分に過ぎないという。もし2日間分の電力を貯めようと思ったら、このギガファクトリーが1000年間もフル生産を続けないと足らない計算である。実際、過去100年間で、全米で無風かつ日照なし、つまり風力も太陽光もほとんど発電できない日が12日以上起きている(10年に1日以上の頻度)という。エネルギー安定供給のためには、少なくとも数分や数時間ではなく、まる1日分以上の電力需要を賄えるだけの蓄電能力が必要となるというわけである。

一方、大規模な蓄電池の導入は、別な問題も引き起こすことになると同氏は指摘している。1ポンドの化石燃料分のエネルギーを蓄電するのに必要な蓄電池の重さは60ポンドになり、さらに1ポンドの蓄電池を製造するためには50~100ポンドの天然資源(リチウムや銅、コバルト他)を採掘し、運搬し処理する必要があるという。蓄電池大量導入社会は、ギガトンスケールの天然資源物質依存社会を意味する(加えて風力発電タワーや太陽光パネルの製造にも鋼材や炭素繊維、ガラスといった莫大な物質も必要となる)。現状のリチウムバッテリー生産による需要は、世界のリチウムとコバルト鉱山生産量のそれぞれ40%、25%を占めているが、蓄電池多用社会では銅の生産を200%、リチウム、グラファイト、レアアース生産を500%、コバルト生産はさらにこれを大きく上回る生産拡大が必要となる。さらに、そうした鉱山採掘と精錬プロセスには大量のエネルギー(主に化石燃料で賄われている)が必要となる。1バレルの石油相当の電力エネルギーを蓄電できるバッテリーの生産のために必要となる総エネルギーは、石油換算で100バレルに上ると試算されると同氏は指摘している。

- 注1)

- Report, Manhattan Institute, March 2019