経済成長とCO2排出量のデカップリングを考える

── 米国オバマ政権の「成果」を問う

竹内 純子

国際環境経済研究所理事・主席研究員/東北大学特任教授

(「環境管理」からの転載:2017年4月号)

近年一部の先進国では、経済成長は維持しながらも、CO2排出量を削減する、いわゆる「デカップリング」を達成しているとする主張をしばしばみかける。米国のオバマ前大統領もScience誌への投稿の中で、自身の政権の成果としてデカップリングに成功した実績を強調し、それをもたらした理由としてシェール革命による石炭から天然ガスへの燃種転換と再生可能エネルギーの普及を挙げている。より強調されているのは後者の方で、再生可能エネルギーは政府の支援策もあって既に価格競争力を持つようになりつつあること、民間企業の自主的な動きや各州政府の取り組みもあって、この流れは止めようがないものであるとして、トランプ新政権に釘を刺している。

しかしデカップリングをもたらした要因を分析すると、まだ「再生可能エネルギーの導入がグリーン成長の原動力」と断じるには早いようだ。グリーン成長を実現していくためには、経済成長とCO2の相関関係を「過去のもの」と切り捨てるのではなく、現実を踏まえた上で何をすべきかを真摯に考える必要がある。現在デカップリングと言われる現象をもたらしている要因についての公益財団法人地球環境産業技術研究機構(RITE)の分析を紹介し、デカップリングについて考える機会としたい。

トランプ政権を占う前にオバマ政権を評価してみよう

現在、トランプ政権の動向に注目が集まっているが、未だ確たる政策の方向性が見えるには至っていない。エネルギー省(DOE)の省エネルギー効率・再エネ局の予算が大幅に削減されるとの報道や、環境保護庁(EPA)の人員・予算削減、EPA長官に就任したScott Pruitt氏が3月9日に出演したテレビ番組の中で「CO2が地球温暖化の主な原因であるとは思わない」と変わらぬ持論を展開した、などのニュースが入るたびに、環境政策に熱心だったオバマ政権を懐かしみ、ため息をついている「環境派」の人もおられるかもしれない。

しかし、それほどにオバマ前大統領の環境・エネルギーに関する政策は素晴らしかったのだろうか。実はオバマ前大統領自身がScience誌に論文を寄稿しており、そこで何を述べているかを踏まえ、簡単に評価してみたい。

Science誌に寄せられた「The irreversible momentum of clean energy(後戻りすることのないクリーンエネルギーの勢い)」注1)においてオバマ前大統領が強く訴えているのは、米国は2008年以降経済成長と温室効果ガス排出削減の同時達成を実現したということである。

2008年から2015年の間に経済は10%以上成長する一方で、エネルギー分野のCO2排出量は9.5%減少したとしている。この「実績」は、気候変動対策を採ることはすなわち、経済成長の鈍化や生活水準の低下を受け入れることであるとの議論に終止符を打つものであり、デカップリング注2)は米国で最も顕著であるものの世界中で類似の傾向がみられるとも述べている。

米国のエネルギー分野からの排出削減について、オバマ氏は二つの理由を挙げている。一つはシェール革命である。2008年に発電に占める天然ガスのシェアは21%であったが、国内に安価な天然ガスを産出するようになったことで石炭に代わり天然ガスのシェアが上昇し、現在では33%になっている。

もう一つの理由としてより強調しているのが、再生可能エネルギーの普及である。再エネのコストは2008年から2015年の間に、風力は41%、ルーフトップ(屋根付き)太陽光は54%、メガソーラーは64%も低下したとしている。その理由として、税額控除等の政策的支援が極めて重要な役割を果たしたからであると成果を強調し、技術開発等も相まって、既に地域によっては新設の石炭火力よりも再エネ電源の単価のほうが安くなっていると述べている。再エネが既に得たコスト競争力、民間企業の自主的な取り組みや州レベルの政策もあり、「クリーンエネルギー普及拡大の勢いは後戻りすることはない」というのが、この寄稿の主旨である。

しかし、オバマ氏が冒頭で主張した経済成長とCO2排出量削減のデカップリングに対して、シェール革命による燃種転換と再エネの普及拡大のどちらが寄与したのであろうか。その分析はなされていない。

デカップリングを可能にする条件はいくつかあるが、基本的には、より低炭素なエネルギー、より省エネな技術が、従前のものよりも安価になる(コベネフィットも含めて社会的効用が大きくなる)ことだといえる。

天然ガスが石炭に対して、あるいは再エネが石炭や天然ガスなどの化石燃料電源に対してコスト的に既に優位なのであれば、経済成長とCO2削減を両立させるデカップリング要因と評価でき、オバマ政権であろうがトランプ政権であろうが、その流れは継続すると予測できるが果たしてそう言い切れるのであろうか。

米国のデカップリングを検証する

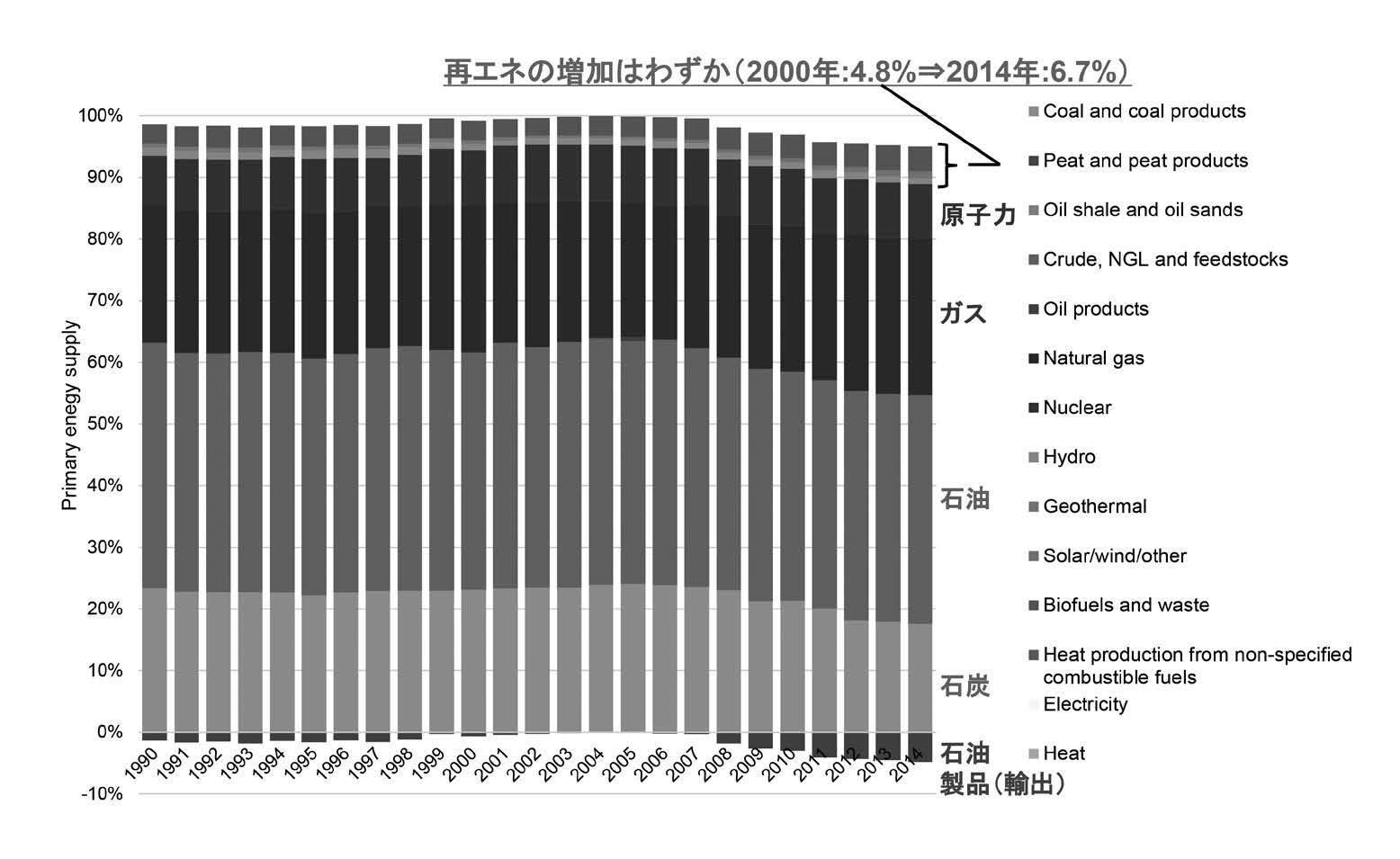

米国で近年見られたデカップリングについて、公益財団法人地球環境産業技術研究機構(RITE)が検証を行っている注3)。その報告書によれば、2006年以降、GDPは成長しつつ、CO2排出量は減少しているが、図1に示されている一次エネルギー供給の構成要素をみれば、再エネは2000年に4.8%だったものが2014年に6.7%に微増しているだけである。もちろん割合として微増にとどまっているとはいえ、再エネによるCO2削減効果は確実に期待できる。しかしデカップリングをもたらすかどうかは、上述したように再エネが化石燃料より安価になっているかどうかが重要である。高い再エネを導入し、後で電気代等でそれを回収する場合には、建設当初GDPを押し上げたとしても、後にエネルギーコストの負担によってGDPを押し下げることになるからだ。再エネの導入がデカップリングをもたらす要因として働いたかどうかは長期的な確認を要するが、現状でも再エネが地域によって価格競争力を有するように「なりつつある」という状況であることを踏まえれば、残念ながらオバマ大統領が強調したように米国のここ数年のデカップリングをもたらした要因として再エネの寄与度は大きくないと考えられるだろう。

目を転じて、シェール革命による燃種転換の規模感をみてみよう。図1の一次エネルギー供給構成推移からは天然ガスの比率の増大と石炭の縮小が目につく。EIAのデータ注4)からは米国の天然ガス生産量が2015年には2006年の1.5倍になっていることがわかるが、このように天然ガスが石炭の使用を代替したことのCO2抑制効果はRITEの報告書によれば、2.2億tと推計されている。オバマ政権下の米国のデカップリング、CO2削減に最も貢献したのは「シェール革命」なのである。

また、国ごとにこうした分析を行う場合には、その国から直接的に排出されるCO2の量(生産ベースの排出量)のみならず、その国の国民の生活を支える上で排出されるCO2の量(消費ベースの排出量)をみなければ、国際的なリーケージを見逃すこととなる。英国がしばしば引き合いに出されるが、先進国のCO2排出量の削減は、自国から製造業が流出し、海外で製造された商品を消費するという「輸入依存」による見かけの削減であることが多いことは以前から指摘されている通りだ注5)。

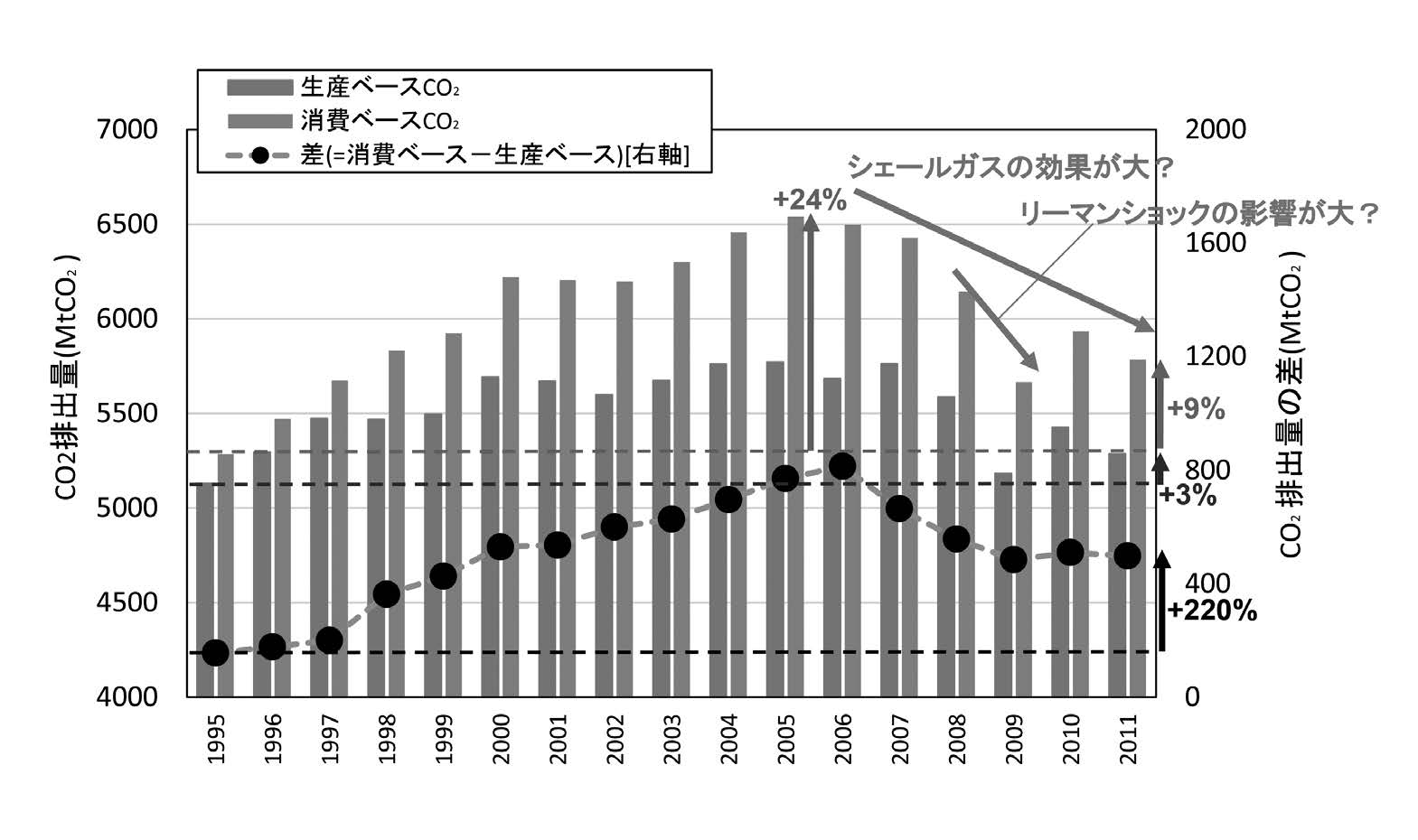

図2に示すように、米国でも1995年から2005年までの10年間で、消費ベースCO2が24%と大幅に増加しており、輸入製品への依存が高まったことを示している。しかし2006年から一転消費ベースCO2が減少に転じ、それにもかかわらず生産ベースのCO2がそれほど増えていない。その理由をRITEは、シェール革命により安価なエネルギーおよび原材料を手にした製造業の米国内への回帰が進んだこと、しかし同時に石炭から天然ガスへの転換が進んだため生産ベースのCO2が大きく増加することはなかったと分析している。

オバマ大統領は自身の政策の成果として再エネが十分にコスト競争力を持ち始めたことをデカップリングの要因と主張したかったようだが、寄与度の大きさから考えれば、シェール革命がアメリカの産業構造とCO2排出量に与えた影響のほうがはるかに大きい。中国などを説得してパリ協定を成立させたという点で、オバマ政権の功績は揺るぎのないものであるが、デカップリングについても政権の功績とするのは、筆者にはためらわれる。今後も石炭が価格の面で天然ガスに対して優位に立てる可能性は低く、トランプ政権に代わっても天然ガスへの転換が進むのでエネルギー部門からのCO2排出量が増えることはないだろうと予想する向きもある。そのときには「トランプ政権の成果」として強調されるのであろうか。

- 注2)

- 「デカップリング」とは、GDPは上昇するが、一次エネルギー消費量もしくはCO2排出量の原単位(GDPで除したもの)は低下する状況を指す場合もあるが、本稿ではGDPは上昇するが、一次エネルギー消費量もしくはCO2排出量そのものが減少する傾向を指す。

- 注3)

- 「平成28年度地球環境国際連携事業「地球温暖化対策技術の分析・評価に関する国際連携事業成果報告書」

- 注5)

- 電力中央研究所研究報告Y08028「貿易に体化したCO2排出量―日本・中国・米国・英国の国際比較―」(平成21年5月)は「輸入品を製造する過程で排出されたCO2を考慮すると、先進国は、輸入を通じて、他国での排出を数億トン規模で誘発している」ことを指摘している。

世界全体でのデカップリング論を検証する

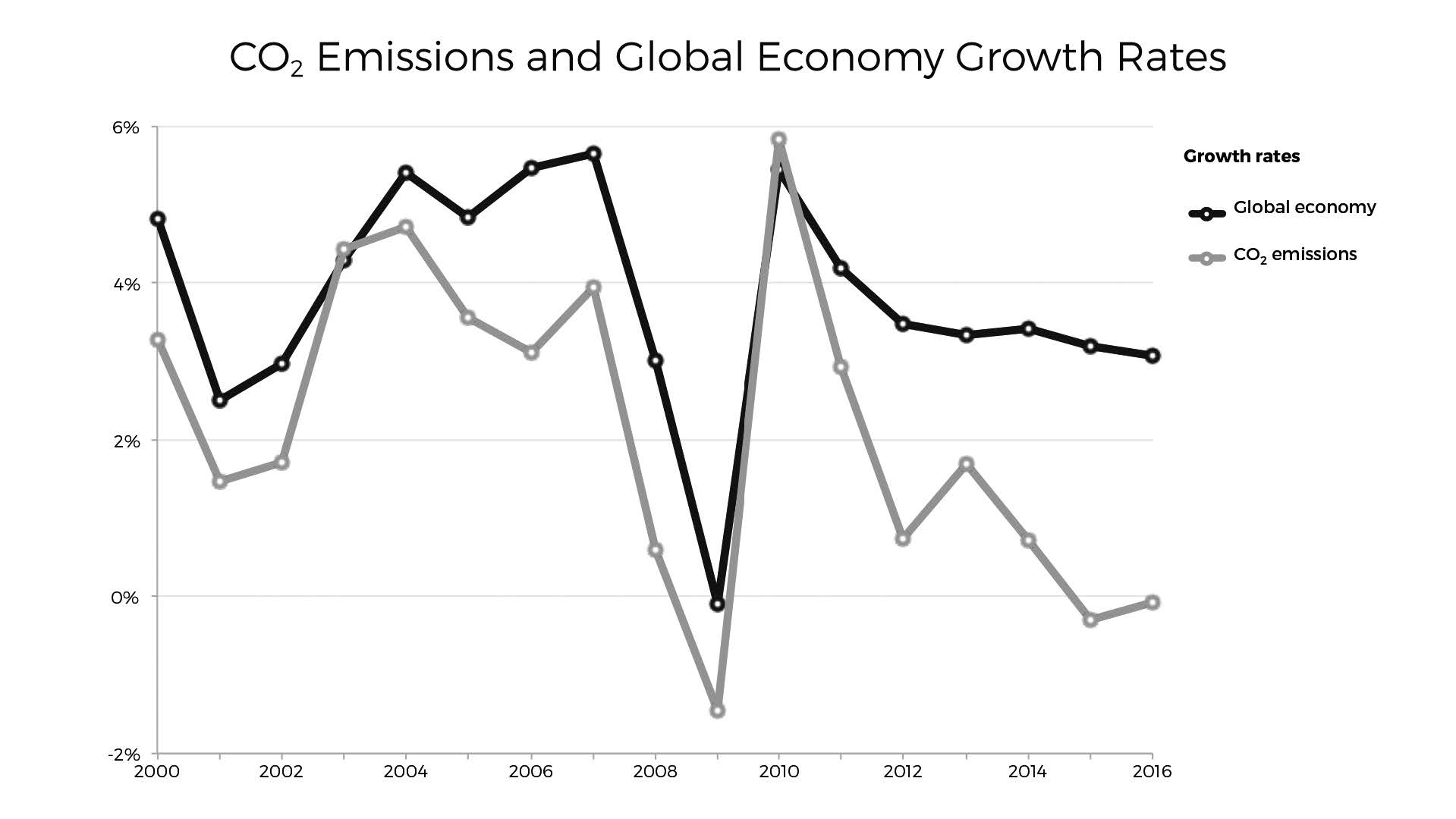

オバマ大統領の主張だけでなく、近年、経済成長とCO2排出量のデカップリングは可能であり、世界はそれを実現しつつあるという論調がしばしば聞かれる注6)。IEAも本年3月17日に行った発表注7)において、CO2排出量は2016年までの3年間横ばいであるにもかかわらず経済成長は達成しており、両者のデカップリングが続いていることを示していると報告している(図3)。

上述した通り、国ごとにGDPとCO2排出量を検証する際には、リーケージの問題に留意せねばならないが、世界全体でみればその問題は排除できる。

RITEは上述の報告書で一つの章を割いて、世界の経済成長とCO2排出量のデカップリングについて分析を行っている。

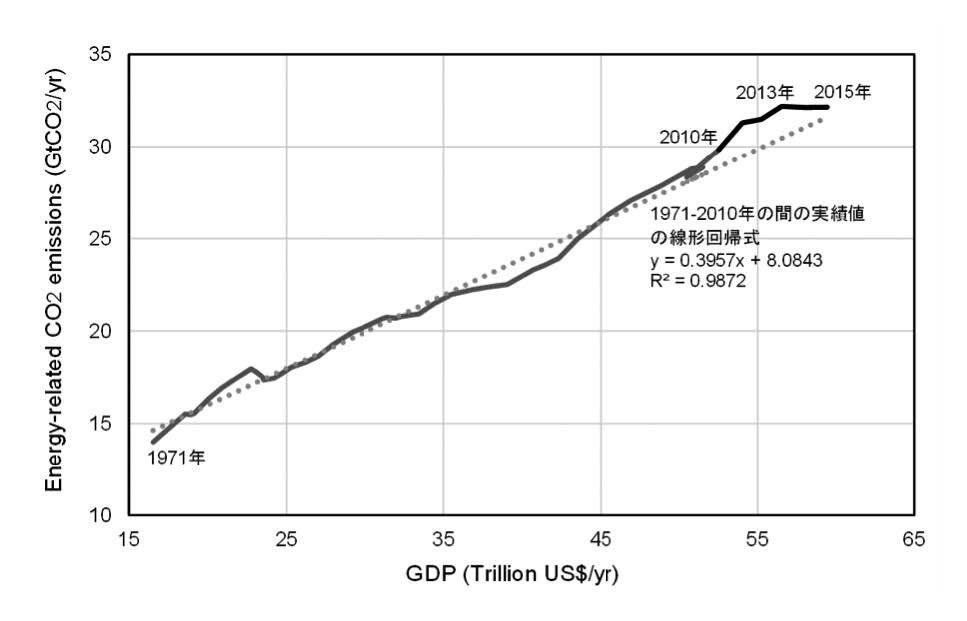

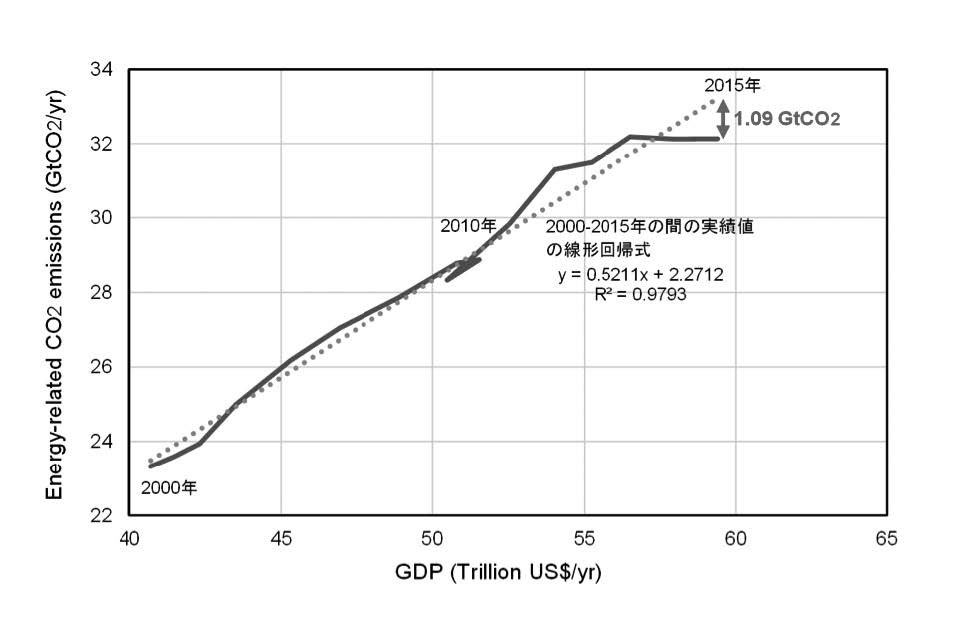

図4が示すように、世界のGDPとCO2排出量の関係は基本的に強い正の相関がみられるが、2013年から15年にかけて、排出量はほぼ横ばいになっている。これはIEAの報告も述べている通りだ。しかし気になるのはその前、2009年から13年にかけて排出が大きく膨らんでいることだ。ここ数年の排出量削減は2009年から13年の間の排出の伸びが大きかったものが調整されてきているに過ぎないとみることもできることが、RITEの報告書では指摘されている。

こうした疑問に立って、近年のより詳しい分析をみてみよう。2000年から15年の排出実績に限って線形回帰を行った結果の2015年基準排出量と、2015年での実績排出量との差は、1.09GtCO2(約11億tCO2)となっている(図5)。確かにこの1.09GtCO2はこれまでのGDPとCO2排出量の相関関係から考えれば「デカップリングがもたらした差分」と考えられそうだが、その差をもたらした要因の洗い出しとそれぞれの寄与度を分析する必要がある。

RITEによる要因ごとの削減効果分析は表1の通りである。

銑鉄やセメント生産量の減少については、中国の生産活動縮小の影響が多いと分析されている。リーマンショック以降も中国では経済成長を支えるため、過剰生産を容認し続けていた。2010年から13年にかけて同国が過剰生産を続けたことで、世界の鉄鋼価格の下落を招き、昨年9月に中国浙江省杭州市で開催されたG20で「世界的課題」として大きく取り上げられたことは記憶に新しい注8)。2013年以降中国が景気減速の現実を受け入れ生産能力削減に取り組み始めたことが大きく影響して、世界の銑鉄生産量は約1億t減少、そのことによるCO2削減効果が約2.5億tあるとされる。同様のことがセメントにおいても起きており、生産量が1.7億t減少したことで、CO2排出量は約0.5億t減少したと試算されている。

しかし例えば、インドは実績として年5%程度で粗鋼生産量を増加させており、生産能力の増強を図っている。世界全体の粗鋼生産量見通しには複数のシナリオが考えられるが、RITEの試算注9)によれば、2050年頃にはいずれの場合も20億t程度と、2013年実績16.5億tの約1.3倍近い生産が見込まれている。今後の見通しとして、世界の鉄やセメントの生産量が減少していくということは考え難いのである。GDPとCO2排出量の「鉄のリンク」を前提として考えれば、2015年の排出量は確かに約11億t削減されているが、そのうち約3億tは中国の景気減速と生産縮小によってもたらされたこの時期の特殊事情であり、今後もこのトレンドが続くとは考えづらい。

再エネの発電電力量増加による削減量は約1.6億tであるとされる。この1.6億tのうち、各国の再エネ普及政策などや再エネのコストなどを踏まえて政策的支援による導入拡大と、既に経済的優位性を持つ導入拡大(「真のデカップリング要因」)との内訳を分析する必要があるが、米国に関する項で述べた通り、石炭火力発電よりも安価な再エネが出始めたのは最近の話であるので、2015年の削減効果の内、概ねは前者、すなわち政策的支援を受けた再エネの拡大による寄与度が大きいと考えるのが妥当であろう。CO2排出削減はもたらしたとしても、経済成長をもたらしているとまでは言い切れないのである。なお、この試算には、再エネの不安定性を吸収するために火力発電所の運転が非効率になり排出が増加することなどは反映せず、単に世界全電源平均CO2排出原単位を利用して削減効果を計算したとのことだ。

実は日本の動向も影響を与えている。震災以降原子力発電が停止し、火力発電所の稼働によってしのいでいたため、2013年は過去最高レベルの排出を記録した。しかし自由化の流れもあって古い石油火力が停止したこと、2015年には鹿児島県川内原発も再稼働したため、2013年と比べれば0.4億tの削減に貢献したと試算される。これも経済成長とCO2排出量のデカップリングではなく、政策の変動による現象である。

このように要因分析を進めると、現時点で確実な「デカップリング要因」は米国のシェールガス転換のみとなってしまう。これも長期的に考えれば、天然ガスという「化石燃料」の利用を固定化してしまうリスクともいえるが、石炭の代替が進む限りにおいては経済成長とCO2排出量削減の両立に寄与し得る。再エネは現在急激にコスト低下しており、今後はデカップリングの一つの要因となり得るだろうが、まだコスト競争力を高める努力が必要だ。

筆者は、経済成長とCO2排出削減を両立させる、いわゆる「グリーン成長」の可能性を否定するものでは決してない。しかし、今の時点で経済成長とCO2排出量の相関関係を「過去のもの」としてしまうことは、かえって、グリーン成長を可能にする再エネや省エネのコスト競争力向上に向けた努力を阻害してしまうことになるのではないか。ここ数年のデカップリングに踊ることなく、その要因分析を冷静に行い、安価な再エネや省エネの技術開発という「王道」を進むべきであることを強く主張したい。

- ※

- 本稿の執筆にあたっては、公益財団法人地球環境産業技術研究機構(RITE)による「平成28年度地球環境国際連携事業地球温暖化対策技術の分析・評価に関する国際連携事業成果報告書」を参考にさせていただいた。同機構システム研究グループグループリーダー秋元圭吾氏に多大なるご協力を頂いたことに御礼を申し上げたい。

- 注6)

- 報道の一例として。MIT Technology Review「二酸化炭素排出量の削減と経済成長は両立すると米中が証明」

https://www.technologyreview.jp/s/33188/carbon-dioxide-emissions-areflat-for-a-third-year-running-but-the-economy-continues-togrow/#_=_

- 注8)

- 報道は各種あるが例えばWall Street Journalなど

http://jp.wsj.com/articles/SB11426422161025524901704582294281434004876

- 注9)

- 「脱地球温暖化と持続的発展可能な経済社会実現のための対応戦略の研究、平成28年度報告書、(公財)地球環境産業技術研究機構、2017」