約束草案提出にあたっては京都議定書の悪夢再来を避けよ

~米国の約束草案は検証・実現不可能?~

手塚 宏之

国際環境経済研究所主席研究員、JFEスチール 専門主監(地球環境)

6月2日、政府は地球温暖化対策推進本部において我が国の温暖化対策に関する約束草案政府原案を決定した。2030年に温室効果ガスの排出量を2013年比で26%削減するというものであり、6月7~8日にドイツで開催されるG7サミットで安倍首相が国際社会に向けて発表する予定と聞く。この2030年削減目標が、業務、家庭部門で非常に厳しい(かつて経験したことのない)省エネを実現することが前提となっており、またその実現のために要する総コストが明示されていないという問題は、本研究所サイトに掲載されてきた論考の中ですでに指摘されている。(「CO2削減目標△26%をどう位置付けるべきか」(杉山大志))

気になるのはこの目標数値が、すでに米国が国連に提出している米国の約束草案の数字、「2025年までに05年比で26~28%削減」ときれいに符合している点である。そもそもこの約束草案(Intended Nationally Determined Contribution:INDC)という概念は、先進各国の削減目標をトップダウンで交渉して決めた京都議定書の行き詰まりを打破し、世界全体を包括する温暖化対策の新たな国際枠組みを築くために、オバマ政権下の米国が提唱してきたものであり、各国が自主的に最大限のGHG排出削減策を積み上げて国際的にプレッジした上で、その内容と進捗を相互に検証していくという、今年12月にパリで開かれるCOP21での合意を目指す2020年以降の新国際枠組みの基本概念となっているものである。

本来、各国が自主的に積み上げた削減目標であるから、それぞれの国情やエネルギー・産業構造、過去の省エネ努力の進捗などによって、その目標数値は異なってしかるべきなのだが、なぜか今回日本が掲げた26%削減という目標は、基準年が違うとはいえ米国が先行して掲げた26~28%(目標は26%であり28%は努力目標)と妙に一致している(ちなみに基準年を05年に変えても日本の削減目標は25.4%とほとんど変わらない)。京都方式のトップダウン目標は否定して、専門家会合で議論を積み上げて目標を作ったとはいえ、上述のようにかなり野心的な省エネ努力を織り込んでいることから、米国の掲げた約束草案を意識した外交的な数字合わせがなかったとは言い切れないのではないだろうか。

そこで問題となるのが、日本が意識したと思われる米国の掲げた約束草案の「氏素性」である。米国政府は今年3月末に国連に自国の約束草案を提出した際、この26~28%削減という目標は、大気汚染防止法に基づく石炭火力発電所へのEPA排出規制の導入や、トラック燃費規制導入などを含む、既存法による規制強化によって行政権限の範囲内で達成可能な目標としていた。当初から専門家の間では、こうした既存の規制強化によっても2025年までに26%削減は難しいのではないかと指摘されていたが、時が経つにつれてより専門的な分析が行われ、この「約束」の達成があやぶまれるとの指摘がなされるようになってきた。

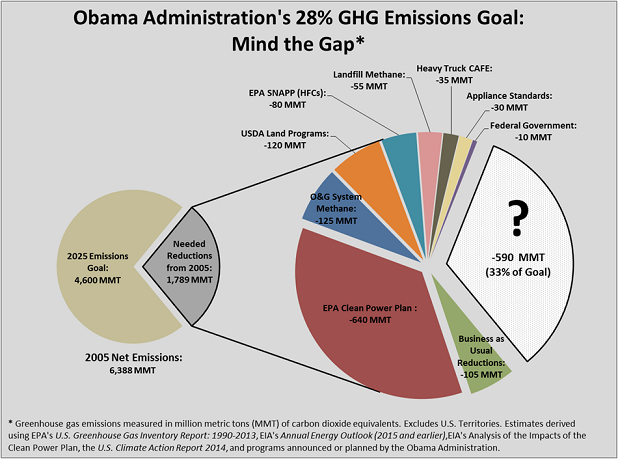

ここでは、米国商工会議所21世紀エネルギー研究所のスティーブ・ユーリ副所長が5月末に発表したレポート「Mind the Gap: The Obama Administration’s International Climate Pledge Doesn’t Add Up(ギャップにご注意:オバマ政権の国際公約は積み上がらない)」からその問題点を紹介する注1)。

まず米国の約束草案の削減目標を、努力目標とされている28%としたとき、その削減量の絶対値がいくらになるかである。同レポートでは2025年のGHG排出量見通しについて、2005年のGHG排出実績値6390百万トン(CO2換算)から自然体で6285百万トンに減少するとしている。(経済成長に伴うエネルギー需要増が、エネルギー効率改善、乗用車燃費規制やシェールガス革命の継続等により相殺されて、自然体で105百万トンの削減が進むと想定。)これを前提にして2025年に05年比28%削減を実現するためには、新たな政策によってさらに1685百万トンの削減が必要となる。そこで同レポートでは米国政府が3月に提出した既存法による規制の強化による削減がどれほど積み上がるかについて、米国政府自身の発表している様々なレポートや報告書に基づいてかなり楽観的な前提をおいて試算を行っている(実際には石炭火力規制強化について全米32州からEPAの規制は違法であるとのクレームが出されるなど、その実現には紆余曲折が予想されいて、額面通りの削減が進むとは限らない)。この試算によればEPAによる新石炭火力排出規制の効果は640百万トン、石油・ガス掘削時のメタン漏えい規制125百万トン、森林吸収の強化120百万トン、フロン規制強化80百万トン、最終処分場からのメタン排出規制55百万トン、トラック燃費規制35百万トンなど、まだ検討中のものも含めて米政府が既存の法的枠組みの下で実施、強化可能な排出規制をすべて積み上げても削減量は1095百万トンにしかならない。つまり28%削減には590百万トンも足りないのである。(仮に目標を26%としても460百万トンも不足する)

この不足分をどこで埋めるのか?同レポートでは、EPAの2015年度予算申請では、石油精製、製紙、鉄鋼、セメントなどの産業セクターへの温室効果ガス排出規制の導入を検討するとしており、こうしたエネギー多消費産業に新たな規制を課すことが想定されているのではないかと指摘した上で、しかしこうした産業セクターの排出総量は2013年実績で900百万トンにしかならず、500百万トンものギャップを埋めることは到底不可能と断じている。

さらに同レポートでは、最近世界的な環境NGOである世界資源研究所(World Resource Institute:WRI)が発表した研究レポート注2)でも、本レポートと同様に、既発表の政策だけでは20205年28%の削減は実現できないと結論づけていて、産業セクターその他への新規制の導入や、火力発電部門への規制の一層の強化といった「こうあってほしい政策リスト(wish list)」を掲げて、その導入を提唱していると紹介している。ただこうした現状想定されている以上の新たな規制の導入は既存の政府の行政権限だけでは実現せず、新たな立法措置が必要と考えられ、現状の米国議会でそうした新規の温暖化対策規制法案を成立させることは容易ではないと思われる。

21世紀エネルギー研究所のレポートは、「(米国政府の)約束草案発表から2か月が経つが、政府がいかにして28%削減目標を達成しようとしているのかについて、発表以来新たに知らされたことは何もない。」とした上で、米国の気候変動交渉首席交渉官で大統領特使のトッド・スターン氏は、リマのCOP20で「各国の提案する約束草案はその提唱するアクションについて容易に理解でき、分析可能なものとすべき」と発言しているが、オバマ政権自身、この言葉について自ら守るべきだと皮肉を込めてコメントしている。

5月27日付のファイナンシャルタイムズ紙は上記のWRIのレポートを紹介する記事注3)の中で、オバマ政権は(WRIが指摘する)政策と目標数値の間のギャップの存在を一貫して否定する一方、既存政策の期待効果と目標の間にギャップがあるようだが、どうやって目標を実現するのかと問いつめられたホワイトハウスの気候変動副局長のDick Duke氏が、「我々の数字は極めて明白だ。他国の計画にこそ、その中身についてもっと明らかにする機会がある。」と回答を避けたことが紹介されている。

さて、以上米国の約束草案の「素性」について米国の最近の情報を紹介してきたが、これは我が国にとって何を意味しているのだろうか?いうまでもなく米国政府自身が、各国の約束草案は透明性、検証可能性が担保されるべきと主張してきた以上、米国国内で実現性に向けてこうした疑義が示されている中、その数字の積み上げの根拠や、実現に向けての具体的な施策について、国際交渉の場でも、きちんと説明を求めていく必要があるだろう。少なくとも我が国がこれから国連に提出するであろう約束草案では、あらゆるセクターの具体的な対策と期待効果について示されおり、具体的な施策も今後「法律に基づく地球温暖化対策計画を策定する予定」と記載されることになっている注4)。

しかしさらに一歩踏み込んで考えるべきは、京都議定書の悪夢の再来をいかにして回避するか・・である。すでに広く知られているように、97年に京都で開始されたCOP3では京都議定書の締結をめぐって各国がトップダウンで削減目標の割り当て交渉を続ける中、米国のゴア副大統領が自ら京都まで乗り込んできて、先進各国の目標積み増しを迫り、日本は6%削減という実現の目途の立たない目標を飲む形で決着した。この法的拘束力のある京都目標はその後未達分を海外クレジットで補てんせざるをえない事態となり、08年~13年の京都議定書第一約束期間に数千億円の国富流出を招くことになった注5) 。一方米国は周知のとおり、京都で署名したはずの京都議定書を批准することはなく、ブッシュ政権になってから正式に離脱し、結局一切の義務を負うことはなかったのだが、そもそもゴア副大統領が京都に乗り込んでくる半年前の97年7月には、米国で国際条約の批准権限を持つ上院で、途上国に米国と同様の義務を課さない気候変動条約には参加しない旨の「バード・ヘーゲル決議」を95-0の満場一致で可決しており、言ってみればゴア副大統領は自国が加わる可能性の全くない条約について、日本や欧州に譲歩を迫ったうえで署名し、その結果日本は達成見込みの立たない削減義務を負うことになったのである。

そこで今回のオバマ政権の約束草案である。日本が約束草案策定にあたって意識しなかったとは言えない米国の約束草案は、既述のようにその内容や根拠が依然として明らかになっておらず、政府も明確な説明を避けているため、米国国内でもその実現性についていぶかる声があがっている。ましてや2016年末に任期の切れるオバマ大統領がいかにレガシー(政治的遺産)を残そうとしても、2025年の目標にむけて実際に政策を実施していくのは2017年~2020年(再選があれば2024年まで)に政権を担うことになる次期大統領である。温暖化政策に後ろ向きといわれる共和党の大統領が次期政権を担った場合はもとより、仮に民主党政権が続いたとしても、ここで紹介したレポートの分析が示すように、2025年26~28%削減という目標を担保する具体的な政策を、現時点で米国政府は持ち合わせていないように思われる。従ってその「約束草案」の約束が実現する蓋然性は決して高くないのではないかと懸念される。そう考えると、約束草案方式を主導してきた米国自身からしてそうなのであるから、2020年以降の新国際枠組みにおける各国の約束草案は、京都議定書の目標のように「何が何でも達成すべき国際的な義務」ではなく、「いろいろ努力を重ねることで実現できたらいいなと思う期待値」を示すものととらえるべきではないだろうか。

EUは2℃目標を達成するためには新枠組みで各国が、自主的に掲げるにせよ、法的拘束力のある目標(=絶対に達成すべき目標)を掲げるべきと主張している。しかし今後の経済成長と法的拘束力のある削減目標は相いれないとして義務的目標を拒否している途上国もさることながら、そもそもの提唱者であった米国ですら、約束草案を法的拘束のある目標とすることはできない、というのが実態のようである。そうであれば、過大な省エネ目標を掲げ、実施に必要な莫大なコストについても必ずしも考慮されていない日本の今回の約束草案についても、「あらゆる手立てと新規技術を動員して最大努力すればここまではできるかもしれない」という、「期待値」として、国内的にも国際的にも位置づけていく必要があるだろう。決してこれを国際公約としたり達成義務として負うような事態は避けるべきである。

さる4月15日に米国議会下院科学・宇宙・技術委員会で行われた公聴会で、米国商工会議所を代表して21世紀エネルギー研究所のKaren Herbert所長が、米国約束草案に関して、細目が不明で達成可能性も担保されていないとする上記の同研究所分析レポートに関する証言を行った注6)。その最後の締めくくりのフレーズをここでそのまま紹介して本稿を閉じたい。

「今をさかのぼる1997年、当時のクリントン政権は上院の明確なガイダンスを無視して京都議定書に署名した。同議定書は政治的な劇薬であり、批准のための上院審議に持ち込まれることは決してないと知っていながら・・である。今日ここで紹介した米国の気候変動外交の最新の動きをみると、オバマ政権はバランスの取れない合意に署名するというあの時の過ちを繰り返し、将来の大統領や議会が望まない、あるいは望んでも守れない約束をしようとしている。ヨギ・ベラ(著名な野球選手)ならこう言うだろう。“これこそいつか来た道(デジャブ)だ”と・・・。」

- 注5)

- 日本政府は1億トンに上る海外クレジット調達に1600億円以上の予算を投じており、さらに電力、鉄鋼など民間部門でも3億トンに上るクレジットを目標達成のため購入している。