気候変動交渉はなぜ難航するのか?(その2)

有馬 純

国際環境経済研究所主席研究員、東京大学公共政策大学院特任教授

負担分担の難しさ

マイナス・サムの温暖化交渉の難しさは温室効果ガス削減コスト負担をどう国際的に分担するかという問題に帰着する。温室効果ガス削減コストは、エネルギー多消費産業を中心に産業の国際競争力にも影響を与える。だからこそ各国が目標を設定にあたって、他国以上の負担を負うことに慎重になる。自国の経済に対する絶対的な負担のみならず、他国との相対的な負担分担にも目を配ることは非常に難しい。

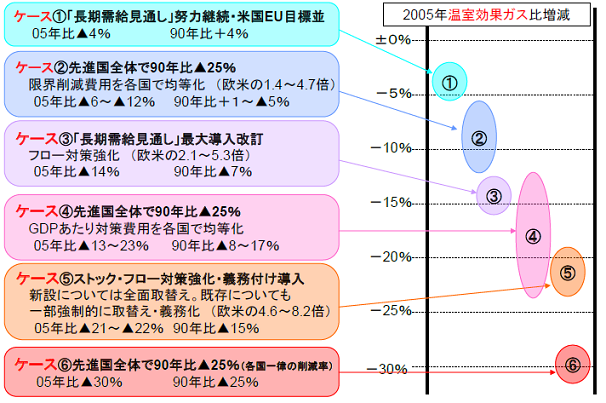

2012年以降の枠組みを交渉している際、先進国の目標の比較可能性(comparability)が大きな論点になった。各国の削減目標が他国の削減目標に比して同程度の努力、コストを負っているのかということである。麻生内閣において2020年の中期目標を検討した際にも、色々な視点での公平性指標(他国の目標と限界削減費用均等、先進国全体で90年比25%削減とした場合で限界削減費用均等、先進国全体で90年比25%削減とした場合でGDPあたり削減費用均等、先進国一律25%削減)に基づいて日本の目標値が議論された(図1参照)。

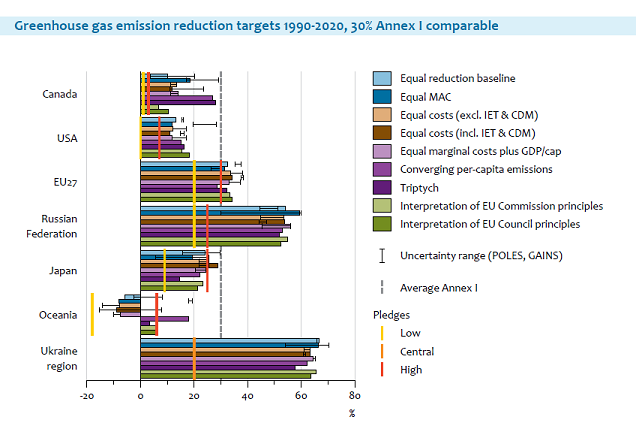

もとより、「負担の公平性」の定義は一つではない。どの指標を使うかによって、先進各国の「ありうべき目標」も異なってくる。しかも、各国の削減コストを分析する限界費用曲線の形状がモデル間で異なっていれば、仮に同じ評価軸で議論したとしても結果は大きく異なってしまう。同じ頃に欧州のシンクタンク Ecofys が出した”Sharing developed countries’ post 2012 GHG emissions reduction based on comparable efforts” では、先進国全体で90年比30%削減を達成するという条件下で、限界費用均等、コスト均等等の指標で各国のありうべき目標値を試算している(図2参照)。限界削減費用均等化ケース(Equal MAC) を見ると、Ecofys の分析では日本、EU、米国の「公平な目標」はそれぞれ90年比19%減、90年比31%減、2010年比12%減という結果になっている。上記の日本の分析では、先進国全体で25%とした場合の限界削減費用均等化ケースでは日本の目標値は90年比1%増~5%減というものだった。先進国全体の数値が30%減か25%減かの違いはあるにせよ、あまりにも結果がかけ離れている。このことは、誰もが納得する負担分担指標に先進国間で合意することは事実上不可能に近いということを示唆している。

先進国の間ですら、この状況なのだから、先進国と中国、インド等の主要排出途上国の間の負担分担に至っては何をかいわんや、である。「現在の温暖化は先進国の歴史的責任」という立場に立てば、そもそも先進国と途上国の間の負担分担というアジェンダ設定にすら激しい抵抗があるだろう。

このように緩和目標の設定を通じた各国の負担分担の議論は堂々巡りになるばかりだ、いっそのこと、国別排出削減(緩和)目標は止め、地球全体の排出量にキャップをかけようという議論がある。西村六善・元地球環境担当大使が提唱している「全球キャップ論」である。これは地球全体の排出量にキャップをかけ、換言すれば、地球全体で炭素予算を設定し、国連が管理する。各国が自国の経済活動に必要な排出分をオークションで購入するというものだ。これによって地球全体で炭素に価格がつき、低炭素化が進む。いわば地球レベルの炭素税を導入するようなものだ。もちろん、先進国も途上国もオークションで購入するということになれば、経済力の弱い途上国に不公平になる。このため、オークション収入を国連が管理し、一定のフォーミュラに従って途上国にその収入を再配分し、あるいは低炭素技術に投資するというメカニズムも提示されている。http://www.energy-democracy.jp/476

この枠組みは確かに本当に実現すればシンプルで美しい。しかし「実現すれば」の話である。西村大使も私も同じく国連交渉を体験してきたが、私の方が国連という枠組みに悲観的なせいか(その理由は後述する)、国連が地球全体の炭素予算を管理し、炭素クレジットを排出者に購入させ、その収入を世界規模で所得再配分するという、究極の世界政府的レジームが実現するとはどうしても思えない。米国を含め、国連という組織に対してそこまでの権限を持たせることを各国が許容するか疑問があることに加え、国別目標設定に伴うバトルはスキップできたとしても、入ってきた収入を誰がどのような基準で途上国に再配分するのか、そのメカニズムを作るだけで気の遠くなるような交渉が必要になるだろう。この所得再配分メカニズムは、結局のところ、先進国と途上国の間の、更には途上国相互間の負担分担と同義であることも忘れてはならない。

このように負担分担の議論は、極端なことを言えば、国の数だけ正解があるような世界であり、現実には各国がそれぞれの判断基準、公平感に基づいて持ち寄る目標値を受け入れていくしかない。それが全体として温暖化防止のために求められる地球規模の排出量削減につながるか、という疑問は当然にある。

地球温暖化問題は、現世代における負担分担だけではなく、現在世代と将来世代の間の負担分担の問題でもある。ちょうど現在世代の政治的要求を満たすために財政支出が拡大し、公的債務がどんどん積み上がり、負担が将来世代に先送りになるように、現在世代が対策を遅らせて「炭素予算」を使ってしまえば、それだけ大きなツケが我々の子孫たちに及ぶ。

科学的知見の不確実性

気候変動交渉が難航するもう一つの理由は、科学的知見の不確実性である。ここで提起しているのは「人間起源の温室効果ガス排出が地球温暖化をもたらしている」という大命題に対する疑問ではない。もちろん、地球温暖化の原因については諸説あるが、温暖化交渉に参加してきた身としては、IPCCの科学的知見に信頼を置いている。

問題は、温室効果ガスの排出増に伴い、温室効果ガス濃度が倍増した場合、どの程度の温度上昇をもたらすのか、という気候感度について科学的なコンセンサスが得られていないことである。IPCC第4次評価報告書(AR4)においては、気候感度の幅は2度~4.5度とされ、「最良推定値」は3.0度とされていた。気候感度は気候モデルを使用した場合、高めに出る一方、観測データに基づいて推計した場合、低めにでる傾向があり、第5次評価報告書(AR5)では、気候感度の幅は1.5度~4.5度に拡大し、しかも最良推定値については意見の一致をみることはできなかった。AR5では便宜的にAR4の3.0度を踏襲しているが、観測データを重視する学者からは最良推定値を1.7度程度とする見解も出されている。

この気候感度が温暖化交渉になぜ大きな影響を与えるかと言えば、各国の持ち寄りつつある目標案がいわゆる「2度目標」へのトラックから大きく外れたものなのか否かの評価が分かれるからだ。図3にあるように、米国、中国、EU等が持ち寄りつつある2020年以降の約束草案の目標値に基づく排出パスを見ると、気候感度3度とした場合、2度安定化に必要な排出パス(オレンジ色の線、濃い青色の線)を大きく逸脱していることがわかる。最も厳しいオレンジ色の排出パスは、「2050年までに地球全体の排出量を半減せよ」という議論の根拠にもなっている。他方、気候感度を2.5度とした場合、2050年時点で現状よりも若干低い程度の排出量が達成できれば、2度安定化に必要な排出パス(緑色の線、水色の線)の範囲内に収まることになる(赤い○の部分)。

当然ながら、温暖化交渉の世界では、厳しい方に議論が傾斜しがちである。UNFPは2度目標に抑えるのに必要な排出パスと各国の2020年目標との「ギガトンギャップ」は80~120億トンに上ると論じている。更に2度目標でも不十分であり、1.5度にすべきだとか、450ppmではなく350ppmを目指すべきだという議論すらあり、その場合、ギガトンギャップは更に拡大する。

科学に不確実性がある以上、最悪の事態を想定して厳しめの対応をとるという議論は理解できる。水没の危機を感じている島嶼国や、環境保全を至高の価値とするNGOがそういう主張をするのは当然かもしれない。問題は、そういう方向に議論が進めば進むほど、各国の政治的経済的現実との「ギガトンギャップ」が広がり、交渉の落としどころがなくなってくることだ。

長期の温暖化問題と短期の政治サイクル

温暖化交渉に出ていると各国代表団の発言は「もっと野心的に!」のオンパレードであるが、50-100年をにらんだ長期的対策を講ずべき各国政府の多くは、往々にして、その時々の短期的な国内アジェンダに腐心せざるを得ない。特に経済や雇用に不安があれば、それが第1プライオリティになる。また民主国家の政府であれば、選挙を前にして逆進性の強いエネルギーコストに神経質になるのは当然のことだ。2013年のドイツ総選挙では固定価格購入制度による家庭用電気料金の上昇が政治問題になり、連立政権は軌道修正を余儀なくされた。本年5月に総選挙を控えた英国では、労働党のミリバンド党首が昨年秋に「労働党が政権を獲得したら20か月間エネルギー価格を凍結する」と宣言して支持率を上げた。エネルギー価格の上昇に人為的に介入することは温暖化対策の観点からすれば逆行になる。ブラウン政権の時にエネルギー気候変動大臣として数々のグリーン政策を推進していたミリバンド党首ではあるが、選挙となればなりふり構っていられないということだろう。英国総選挙に向けた選挙民の関心についての世論調査を見ると、経済が50%、医療制度が40%、年金が25%、移民問題が20%であるのに対し、環境については7-8%に過ぎない。

このような状況下でコストもかかり時間もかかる温暖化対策をぶれずに進めていくことは決して容易なことではない。中国のように政権交代のない政治体制の方が、その気になれば長期的な視野に立った政策をとりやすいのかもしれない。