第7話(2の2)「ポスト『リオ・京都体制』を目指して(その2)」

加納 雄大

在ウィーン国際機関日本政府代表部 公使

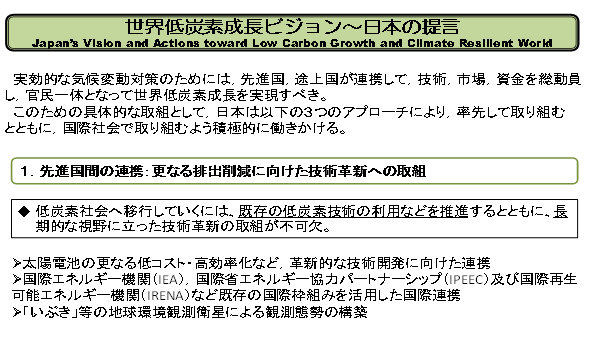

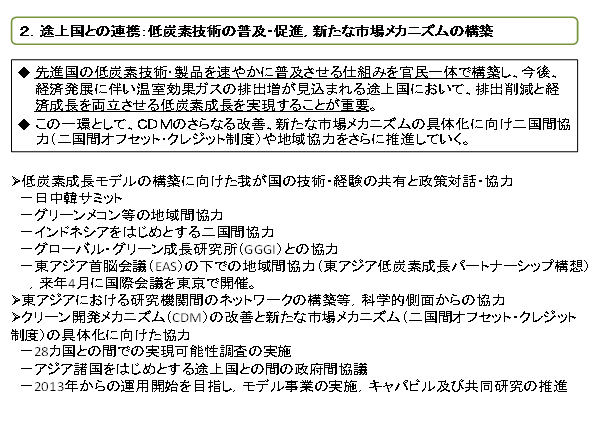

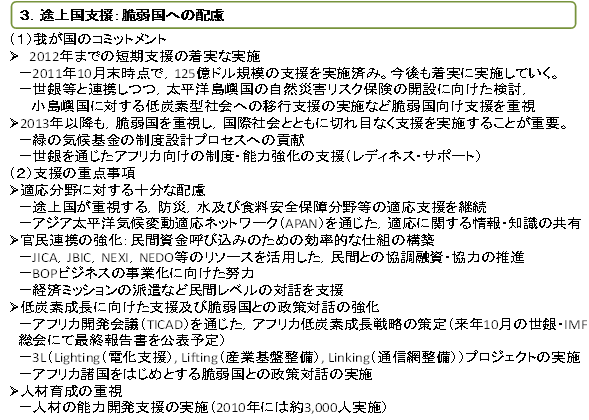

2.日本の提案:「世界低炭素成長ビジョン」

将来枠組みの構築に向けた国連交渉への取り組みとあわせ、日本が提案し、様々な形で具体化を進めているのが、「世界低炭素成長ビジョン」である(図表7-3参照)。

これは、国連交渉における新たな法的枠組みの構築と並行して、より実際的な地球温暖化対策として、技術、市場、資金を総動員しながら、世界全体をCO2排出を増やさない形での経済成長、「低炭素成長」に導いていこうというものである。大きく分けて、

○先進国間の連携による低炭素技術革新

○低炭素技術普及促進のための市場メカニズムの構築

○脆弱国への配慮

を3つの柱として具体的施策の方向性を示している。

このビジョンの根底にあるのは、前述の3つの視点(長期的、グローバル、実際的)である。より敷衍して言えば、以下の通りとなる。

○今後40年間でアジア・アフリカを中心に人口が更に20億人増える中、全ての人々の需要を満たすために不可欠な持続可能な経済成長を、CO2排出を抑えながら実現するには、省エネ、クリーンエネルギーなど、 様々な低炭素関連インフラへの世界規模での投資が不可欠である。

○この低炭素関連投資では、既存技術の迅速な普及と、長期的観点からのブレイクスルーを促す技術革新の両面が重要である。そのための国際連携を促すような制度構築を目指すべきである。

○低炭素関連投資(緩和)と並んで、脆弱国における「強靭な社会」構築のための投資(適応)を重要な柱と位置づけるべきである。(この点は、「世界低炭素ビジョン」の英語名称(”Japan’s Vision and Actions toward Low Carbon Growth and Climate Resilient World”)により明確に現れている。)

この「ビジョン」の下でのいくつかの具体的取り組みについては、第8話で紹介する事としたい。

図表7-3 世界低炭素成長ビジョン(概要)(平成23年11月29日発表)

3.追加的論点:気候変動対策における他のアプローチ

日本が提唱する「世界低炭素成長ビジョン」の基本にあるのは、様々な開発課題を抱える途上国が人口増、エネルギー需要増に直面する中で、途上国の低炭素成長戦略づくりを支援し、低炭素関連インフラへの投資を促進することで、経済成長を損ねることなくCO2等の排出の抑制・削減を実現しようとする発想である。これは、どちらかといえば、経済に軸足を置いた「アメ」の発想といえる。

しかし、CO2等の排出削減を進めるには異なるアプローチがあることにも留意しなくてはならない。最初に排出抑制・削減があり、それを達成しない限り、市場や資金へのアクセスが制限されるというやり方である。環境に軸足を置いた「ムチ」の発想ともいえる。

一つの例は、国際海事機関(IMO)を中心とした国際海運における排出規制である。2011年にIMOでは、国際海運における船舶の燃費向上(技術的措置)を世界一律で義務づける条約改正が決定された。日米欧の先進国及び多くの途上国が、中国、ブラジルなど一部の新興途上国の反対を押し切った形での決定である。これにより、一定の燃費基準を満たさない船舶は、国際海運に従事できなくなる。いわば、国際海運市場へのアクセスをテコに、高効率の船舶への設備投資を世界全体で促進していくための「ムチ」である。これはCO2排出削減という環境面だけでなく燃料節約という経済面のメリットもある。何より、長年の国連での気候変動交渉における、先進国と途上国を二分する発想から脱却した規制が導入されたのは画期的であった。

このような規制が実現した要因としては、1)気候変動交渉のCOPと異なり、IMOの意志決定方式がコンセンサスでなく票決により明確に決まっていたこと、2)燃費向上の技術的措置の必要性について先進国の立場が一致しており、多くの中小途上国もこれに同調したこと、3)交渉担当が海事関係者中心であり、イデオロギーではなく実利的観点から、競争条件をそろえて燃費向上の設備更新を進める共通のインセンティブがあったこと、などがあげられる。(もっとも、この海運分野でも、更なるCO2排出削減のための経済的措置の方式(排出量取引か課金方式か)や途上国支援をどう組み込むかについて各国間の立場の違いがあり、今後のIMOでの交渉の行方は予断を許さない。)

もう一つの例は、第6話でも紹介した、前述の欧州域内排出量取引制度(EU-ETS)の国際航空への適用である。グローバルな枠組みであるIMOと異なり、EUという特定地域の制度ではあるが(それ故、域外に影響を及ぼす一方的措置が非EU諸国からの批判を招いているのであるが)、EU航空市場へのアクセスをテコにCO2排出削減を強制的に進めようとする点では類似点もある。

こうした発想は、海運や航空といったサービスの分野だけでなく、モノの分野でも当てはめ得る。前述の国際海運の例における「船舶」を「製鉄プラント」、「海運(サービス)」を「鉄鋼(モノ)」に置き換えて考えてみると良い。CO2排出削減の観点からは、世界の何処で生産されようが、もっとも高効率な(CO2排出の少ない)技術で生産された鉄鋼が世界の需要を満たす姿が望ましい。国際貿易における公平な競争条件の観点からも同様である。技術の違いによる価格差ゆえに、国際市場において「高効率(CO2排出小)の鉄鋼1トン」が「低効率(CO2排出大)の鉄鋼1トン」に駆逐されるのは望ましいとは言えないであろう(技術以外の価格要因は別の問題である)。

高効率の技術が活用されるようにするために考え得る一つのアプローチは、IMOの例と同様、各国間における省エネ基準のハーモナイゼーションである。現在、IEAの下で行われている国際協力の枠組みであるIPEEC(エネルギー効率協力のための国際パートナーシップ)はそうした役割を果たし得る可能性がある。

もう一つのあり得るアプローチは、各国が相殺関税のような国境措置により、上述の価格差を埋めようとするやり方である。貿易交渉における「貿易と環境」の議論では、目的が貿易(国内産業保護)、手段が環境(基準設定)の関係にあり、その是非が問われるのに対し、こちらは逆に目的が環境(CO2排出削減)、手段が貿易(国境措置)の関係になる。このやり方は、かつて米国が濫発したアンチダンピング課税にも似て、気候変動交渉を今まで以上に対立的(confrontational)にする可能性がある。中国、インドなどが国際海運でのIMO関連条約の改正に反対し、国際航空におけるEUの一方的措置に対して強い反発を示しているのは、当該分野にとどまらず、その先に他分野への波及の可能性を見ているからであると推測される。そして、EUや米国の動向からすれば、その懸念はあながち杞憂とも言い切れない。この問題は、現時点では不確定要素が多々あることもあり、一般的な指摘にとどめることとしたい。いずれにせよ、今後の気候変動交渉において貿易措置の扱いは主要論点の一つになると思われ、注目していく必要があろう。

市場アクセスだけでなく、資金アクセス面でも「ムチ」のアプローチはあり得る。国際金融機関の融資条件や、CDMの認定基準の厳格化により、石炭火力案件が対象から除外されつつあるのは、その一例である。エネルギー安全保障や途上国のエネルギー需要増大への対処、コスト面からみて、如何なるタイプの技術であれ石炭火力をすべからく排除するのが適当かどうかは、議論の分かれるところであろう。もっとも、低効率技術の案件に安易にファイナンスがつかないようにすることは、高効率技術の普及をファイナンス面で後押しするのと同等の効果があるといえ、如何なる制度設計が適当か、研究の余地はあると思われる。

こうした「ムチ」のアプローチについて、日本としてどう考えるべきか。上述のIMO関連条約改正のように、適切に制度設計がなされるのであれば、必ずしも排除する必要はない。しかし、国際航空におけるEU-ETS適用問題にみられるように、国際摩擦の激化という形で当事者の予想を超えた副作用をよぶ可能性もある。様々な分野で知見を有する各国政府・国際機関・民間セクター等と政策協議を積み重ねながら、色々なオプションを研究していく必要がある。

(補論)

なお、上述のEU−ETSの国際航空への適用問題については、11月12日に欧州委員会より、2013年秋のICAO総会終了までの間、EUと第三国の間を運航する航空機に対しては「時計を止める」(適用を中止する)ことが発表された。EU域内便については、航空会社の国籍にかかわらず、当初案どおりEU-ETSが適用される。また、明年のICAO総会で前進が見られない場合には、2013年以降自動的に現行のEU-ETSが適用されるとしている。

EUとしては、COP18を控えた当面の対応として、この問題がこれ以上政治問題化して気候変動交渉に悪影響が及ぶことを回避したものと思われる。

4.まとめ

この20年間、世界の気候変動交渉は、国連気候変動枠組条約と京都議定書をベースとする「リオ・京都体制」を中心に回ってきた。この体制の一年のハイライトが、毎年11月末から12月の初旬にかけて開催され、世界中の環境関係者が一堂に集って各々の主張を繰り広げるCOPである。この仕組みは今後いつまで続くのだろうか。

前述のとおり、COP17では、2015年までに新たな枠組み(ダーバン・プラットフォーム)を策定して2020年から実施すること、また日本やロシアは加わらないものの、2017年または2020年までEU等の一部先進国が義務を負う形で京都議定書の「延長」を行うことが決定された。少なくとも外観上は、2020年頃までは「リオ・京都体制」は、現在の形で続いていくであろう。いったん出来上がった国際的枠組みは、たとえそれが国際社会の変化を十分に反映しなくなっても、意外と長続きするものである。既存の枠組みに利害を有する関係者(ステークホルダー)が時とともに増え、枠組み存続への慣性が強く働くからである。国連機関のように条約に基づく組織は特にその傾向が強い。

とはいえ、今後「リオ・京都体制」は、大きな質的変化を迎えることが予想される。

まず、京都議定書については2020年までに原型から大きく変わることはほぼ確実である。カナダの脱退に続き、日本、ロシアが第二約束期間に参加しないことで、来年以降に法的義務のカバレッジが下がることも大きいが、EUが2020年までの第二約束期間が最後であり第三約束期間の設定は無いと明言していることが決定的である。EUが現在の方針を転換しない限り、「リオ・京都体制」のうちの「京都」部分は2020年で基本的に無くなる。CDMや各種報告制度など、京都議定書に規定される約束期間設定以外の要素が新たな枠組みに吸収されていくことはある。また、手続き的にも、新たな枠組みが京都議定書改正手続きに則って作られる可能性も理論上はあり得る。しかし、それは1997年以来我々がなじんできた国別数値目標の厳格な義務づけに象徴される「京都」体制と同質とはもはやいえないであろう。

「リオ・京都体制」の「リオ」部分である国連気候変動枠組条約については、より長続きするであろう。ただし、同条約に規定される基本原則である「衡平性(equity)」や「共通に有しているが差異のある責任」原則については、過去20年間の国際社会の変化や将来を見据えて如何に再定義すべきか、大きな議論がなされるであろう。その関連で、「先進国」と「途上国」を二分している同条約の附属書方式についても議論の俎上に上るかも知れない。温暖化対策と貿易や知的財産権との関係についても、特に先進国と新興途上国との間において、WTOにおけるのと同様な議論が、気候変動交渉の場でも繰り広げられるであろう。特に、前述の「ムチ」のアプローチについて、具体的事例を巡って対立的議論がなされる可能性も排除できないであろう。これらの論点についての議論が、今後交渉が本格化する新たな枠組み(ダーバン・プラットフォーム)に反映されていくであろう。

一連の交渉、議論を経て、2020年以降の国際枠組みがどのような形になるのかはまだ分からない。国連気候変動枠組条約の下に京都議定書に替わる新たな議定書が出来るのかも知れないし(「リオ・○○体制」)、条約の改正によるのかも知れない(「リオ体制ver2」)。本章において日本の取り組みとして紹介したような、グローバルな枠組を補完する地域協力や二国間協力の比重が高まる可能性もあるし(「リオ体制+α」)、これらの組み合わせになるかも知れない。2020年に至るこれからの数年間における、国連交渉での議論と、二国間協力や地域協力など様々なレベルでの国際連携の実績の積み重ねが、国際枠組みの形に影響を及ぼしていくであろう。

日本は、この国際枠組みの形成プロセスに参画する主要プレーヤーであり続けたし、これからもそうである。自らの国益と地球益を調和させつつ、新たな国際枠組みの構築に向けて積極的に発信していくべきである。

(つづく)