執筆者:久保田 宏

-

2015/09/28

2015/09/28化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉(その8)

成長の抑制こそが、化石燃料枯渇後の人類文明の生き残りの唯一の途である -

2015/09/17

2015/09/17化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉(その7)

化石燃料代替の再エネの利用では経済成長は不可能である -

2015/09/11

2015/09/11化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉(その6)

エネルギー消費を増加させないで世界の経済成長を求めることはできない -

2015/09/08

2015/09/08化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉(その5)

世界の化石燃料枯渇の鍵を握る中国の経済成長 -

2015/09/02

2015/09/02化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉(その4)

化石燃料消費の抑制こそが貧富の格差の是正による平和な世界を創る -

2015/08/31

2015/08/31化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉(その3)

世界が協力して化石燃料消費を節減するための具体策を提言する -

2015/08/28

2015/08/28化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉(その2)

成長を促すための産業のグローバル化が世界の化石燃料消費を増加させている -

2015/08/26

2015/08/26化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉(その1)

今のままのエネルギー消費を続ければ、今世紀中に世界の化石燃料は枯渇の危機を迎える -

2015/07/14

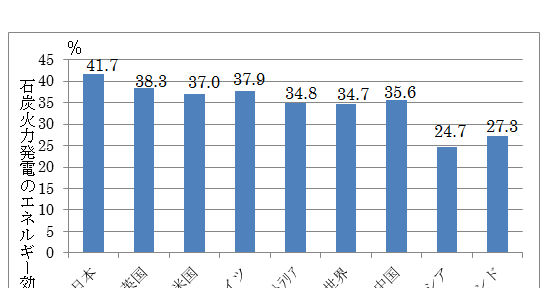

2015/07/14石炭火力発電所の新設計画に、「待った」をかけた環境大臣(その2)

日本経済の生き残りのためにも、電力の生産は、当面は石炭火力に依存すべきである -

2015/07/10

2015/07/10石炭火力発電所の新設計画に、「待った」をかけた環境大臣(その1)

石炭火力の新設計画に「待った」をかけなければならない科学的根拠が見当たらない -

2015/06/09

2015/06/092030年度電源構成のなかの再生可能エネルギー(再エネ)比率の意味を考える(その5)

究極のエネルギーとしてメデイアが煽る水素エネルギー社会の不可思議 -

2015/06/05

2015/06/052030年度電源構成のなかの再生可能エネルギー(再エネ)比率の意味を考える(その4)

日本経済の苦境を救うための再エネの利用・拡大でなければならない -

2015/06/03

2015/06/032030年度電源構成のなかの再生可能エネルギー(再エネ)比率の意味を考える(その3)

COP 21に向けて日本に求められるのは、世界の化石燃料消費の具体的な削減提案でなければならない -

2015/05/29

2015/05/292030年度電源構成のなかの再生可能エネルギー(再エネ)比率の意味を考える(その2)

当面、石炭火力を利用すれば、再エネ電力の利用は不要である -

2015/05/27

2015/05/272030年度電源構成のなかの再生可能エネルギー(再エネ)比率の意味を考える(その1)

不条理なFIT制度に引きずられた再エネ電力の利用は実現不可能である -

2015/03/25

2015/03/25貿易赤字の続くなかでの原油価格の急落(その3)

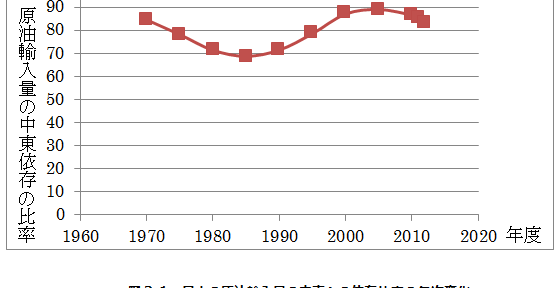

中東の石油がもたらす格差の拡大が、人類の平和共存を脅かしている -

2015/03/19

2015/03/19貿易赤字の続くなかでの原油価格の急落(その2)

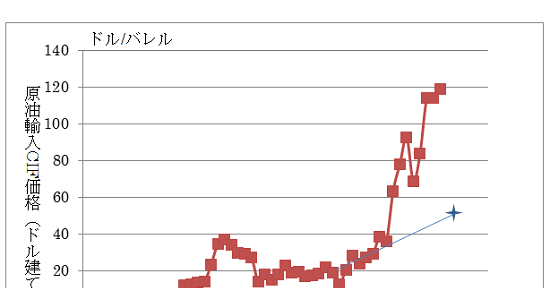

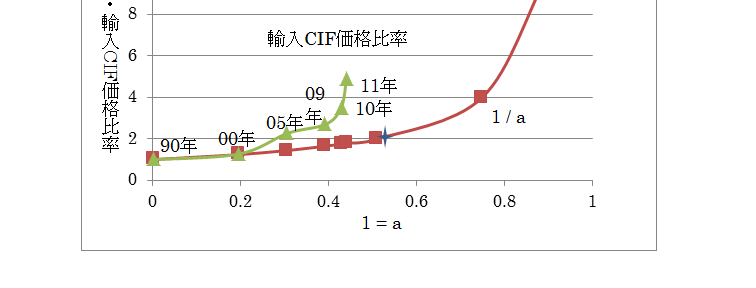

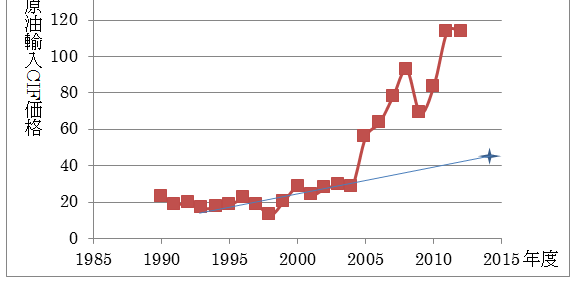

資源量に制約される原油価格は、中長期的には確実に上昇する -

2015/03/11

2015/03/11貿易赤字の続くなかでの原油価格の急落(その1)

急落後の原油価格は、異常高騰以前への回帰である -

2015/01/13

2015/01/13COP21に向けての重要な提案:化石燃料消費の節減こそが求められなければならない (その3)

化石燃料消費の節減のためには、先進国の経済成長の抑制が求められる -

2015/01/07

2015/01/07COP21に向けての重要な提案:化石燃料消費の節減こそが求められなければならない(その2)

世界の化石燃料消費の節減こそが、地球環境保全のための世界的な合意の主題でなければならない