将来の気温変動予測(その3)

-地球気温は上がるのか下がるのか-

伊藤 公紀

横浜国立大学環境情報研究院・名誉教授

自然変動とCO2の寄与について

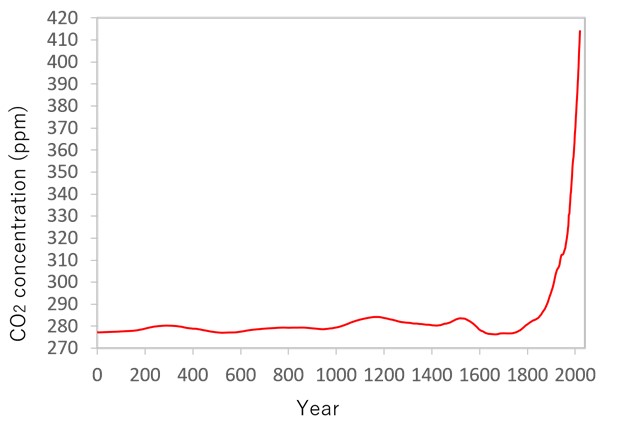

気温変動における自然変動とCO2の寄与を見積もる。このためには、CO2濃度変化のデータ(文献19、図12)を用いる。

図12を見ると、11世紀の中世温暖期や17世紀の小氷期に対応する変化が見える。従って、現代についても気温変化によるCO2濃度の数ppmの増減が含まれるはずだが、複雑になるので、ここでは考えない。

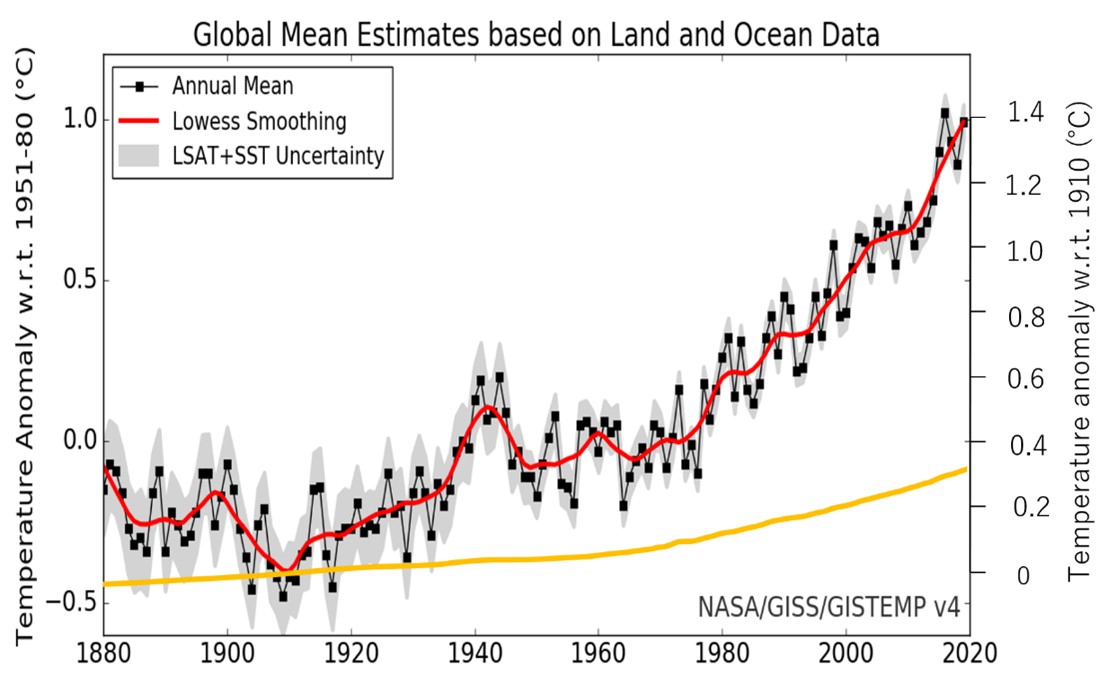

図12の大気中CO2濃度変化から、式2と平衡気候感度0.7℃を用いてCO2による気温変化分を見積もり、NASA(米国航空宇宙局)の全球気温変化データ(文献20)と重ねたのが図13である。

1910年から2020年までの気温上昇は1.4℃、IPCCが全て人為影響とした1970年からの気温上昇は1℃である。そして、CO2による気温上昇は1910年~2019年では0.32℃、1970年~2019年で0.24℃となる。従って、自然変動分は各期間について1.1℃、0.76℃である。

これより、1910年~2019年の気温上昇に占めるCO2の寄与は約23%、1970年~2019年に対しては約24%となる。結局、約1/4がCO2の寄与、約3/4は自然変動となる。

1910年~2019年の自然変動分1.1℃は10年で0.1℃となるが、気温変化がほとんど自然変動だと考えられる1880年から1910年の期間については30年で約0.3℃、10年で0.1℃となり一致する。

なお、平衡気候感度3℃ (過渡気候感度2℃を使う)からは、各期間について約0.9℃と約0.7℃を得る。CO2の寄与は64%と70%、自然変動の寄与は36%と30%で意外に大きい。また、1970以降の上昇を全てCO2に帰するには、過渡気候感度3℃(平衡値7℃以上)が必要で、非現実的だろう。

地域気温データにおける自然変動の検証

過渡気候感度の地理的分布を用いると、各地域における気温変化に対して、CO2の影響と自然変動の影響を比較することができる。そのためには、全世界の気温測定サイトのデータが使える。ここでは、米国NASA GISSが公開しているステーションデータ等を用いる。

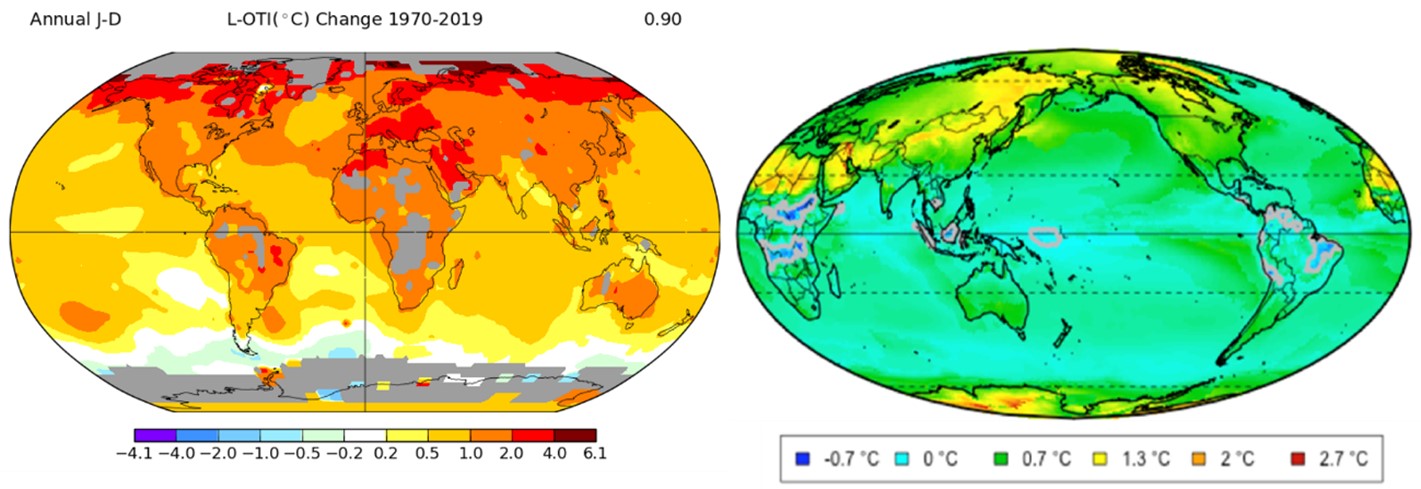

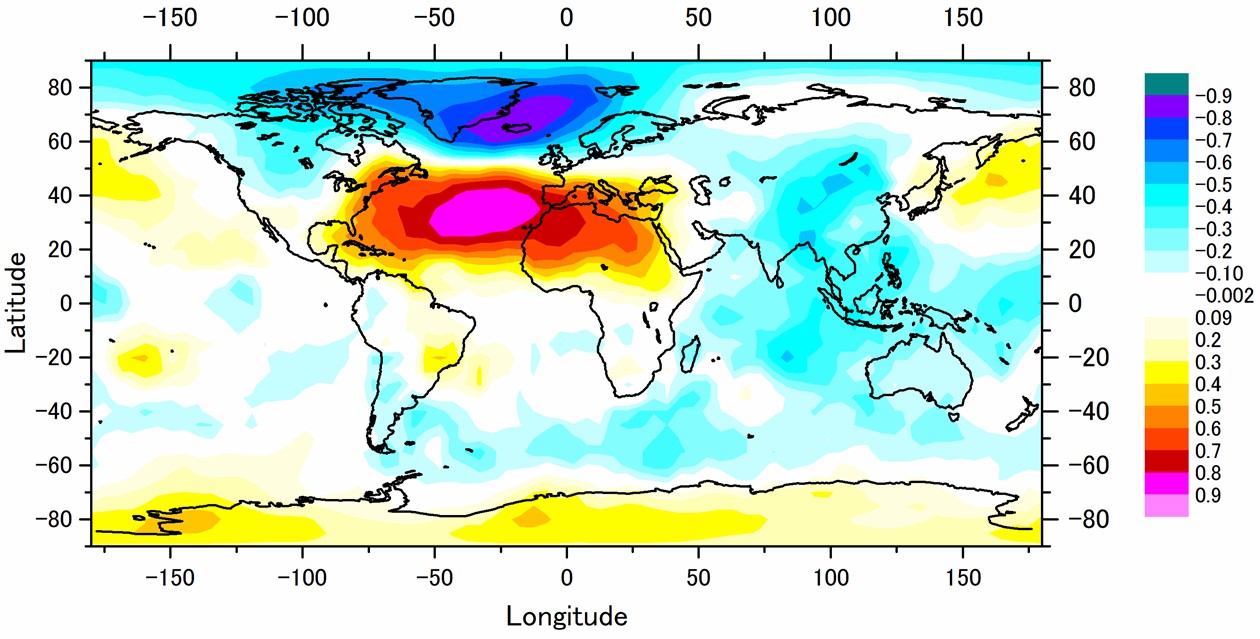

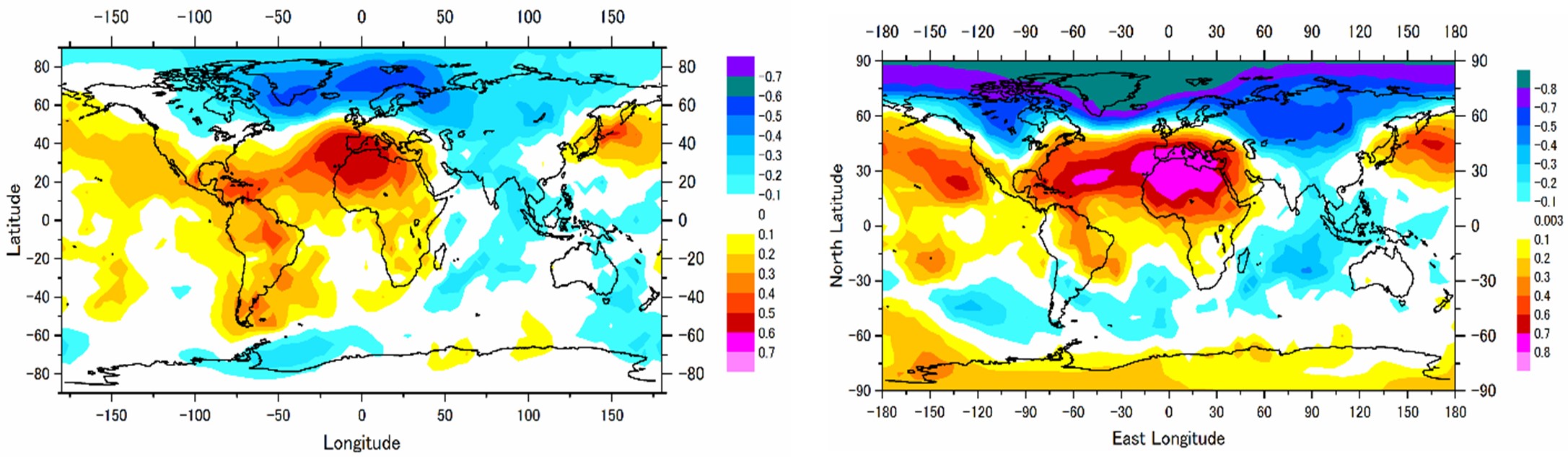

図14左は、NASAのデータによる1970年~2019年の気温変化の地理的分布である。右は図9と同じで、比較のために示した。

全球の気温変化を見ると、北半球中緯度から高緯度での気温上昇が大きい。海洋に関しては、各海盆の温度変化(図5)と対応して0.2~0.5℃の領域が多い。南半球の中緯度海洋では、気温低下も見られる。

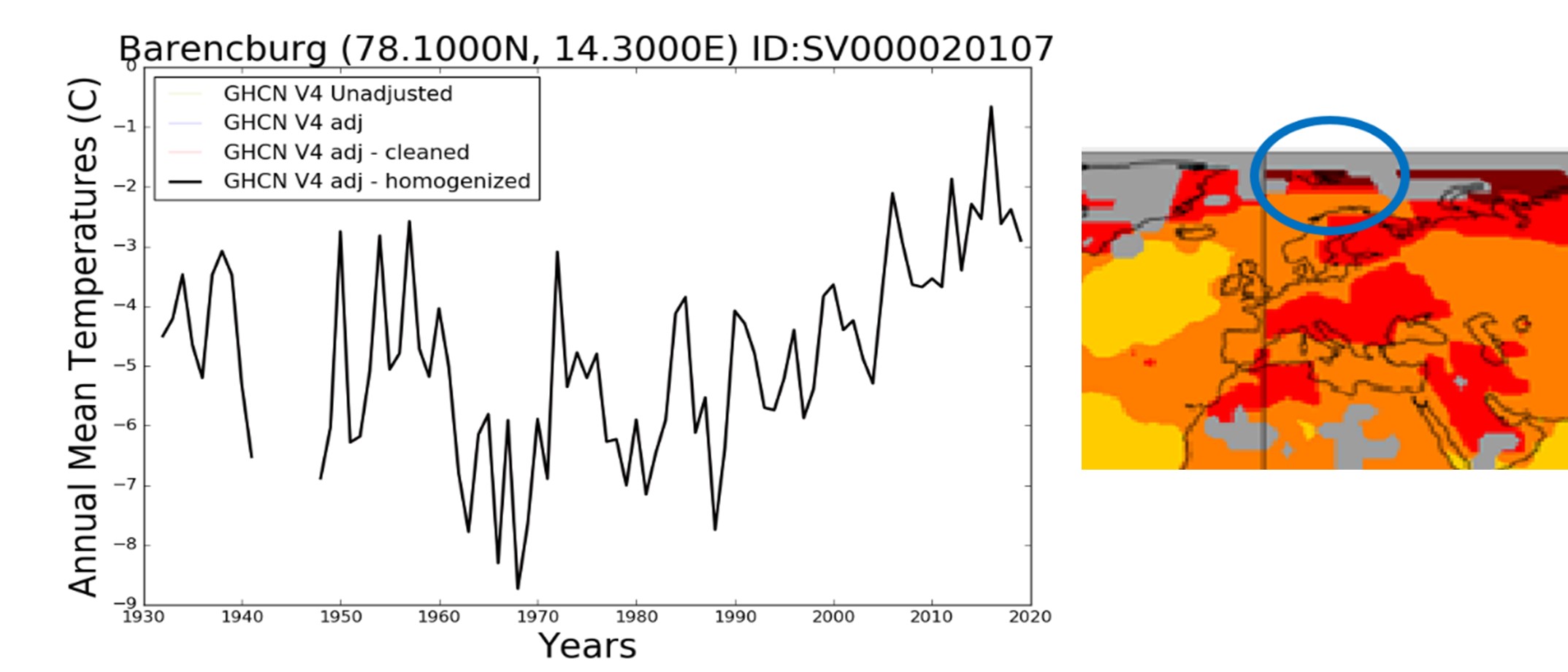

高温が目立つのは、北極圏、特に北極海の周辺である。そこで北極圏のステーションデータを検討する。

スヴァールバル諸島は、スカンジナビア半島の北、北極海の一部であるバレンツ海の中に位置する。図14左(と図15右)では暗い茶色で色付けされ、4~6℃の気温上昇となっている。ここにある気温測定サイトのデータを図15左に示す(文献22)。観測期間が1930年からと比較的長く、観測サイトの質も高そうで貴重なサイトである。

図15左では1970年頃から2019年にかけて6℃程度の気温上昇が見られる。1930年から1970年近くにかけては4℃程度の気温低下がある。また気温の年々変動は2℃程度である。

図14右の気候感度の分布を見ると(少し見にくいが)、スヴァールバル諸島付近の気候感度は、過渡値で0~0.7℃であり、ここでは0.35℃としておく。平衡気候感度はその1.6倍として約0.6℃となる。式1より、1970年から2019年におけるCO2による気温上昇分は約0.2℃となり、実際の気温上昇約6℃と比べると約3%である。これは、スヴァールバル諸島での気温変動は、ほとんど自然起因であることを意味している。これを周囲の北極海での気温変化が自然変動であると解釈すれば、ラージとイェーガーの結果(文献9、図5)と一致する。

熱帯海洋など、気候感度がゼロの地域でも気温上昇が見られる。これは全て自然変動と見て良いだろう。気候感度が高い地域ではどうだろうか。例えば、気候感度が高い東シベリアと、近傍でかつ気候感度が低い西シベリアの比較は興味深い。

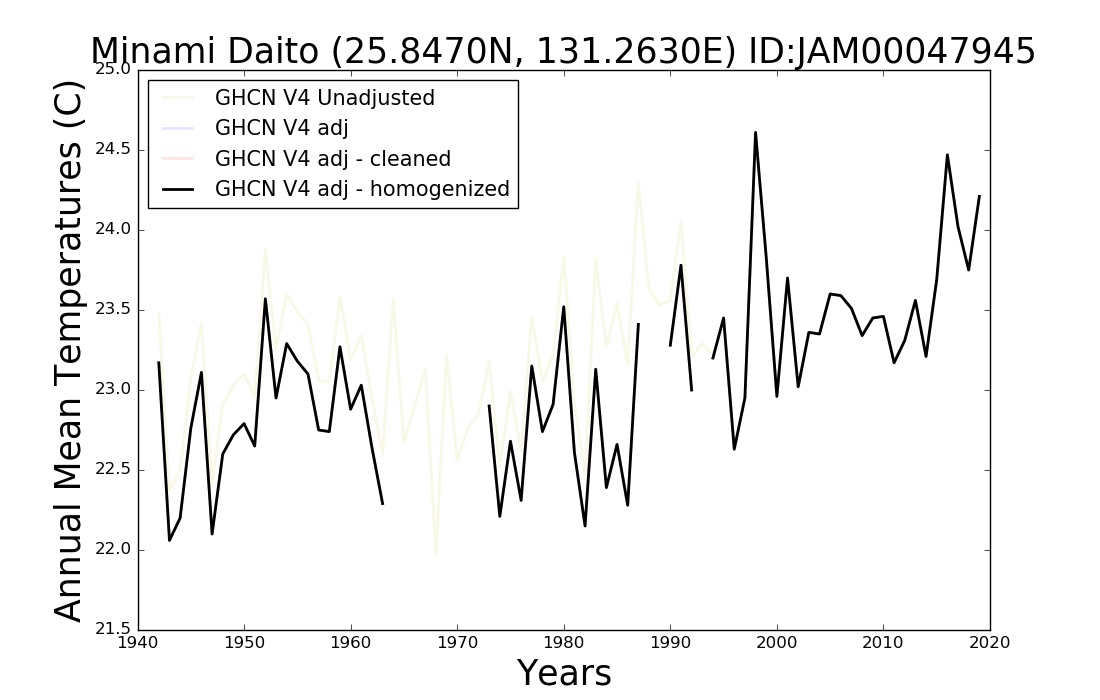

次に、台風で重要と考えられている日本付近の海洋の温度について見てみよう。図16は、南大東島のステーションデータである。小さい島なので、近傍の海域の海表面温度を反映していると考えて良いだろう。

1970年から2020年まで、気温変化は1.5℃程度である。日本近海の平衡気候感度は、全球平均程度と見られるので、CO2寄与分は約0.24℃、気温変化全体の16%程度となる。やはり自然変動が大部分である。しかも年々変動は1℃程度あり、CO2寄与分よりずっと大きい。

自然変動の原因

大きな気温上昇をもたらす自然変動の原因について、図15のスヴァールバル諸島があるバレンツ海で行われた興味深い研究がある。

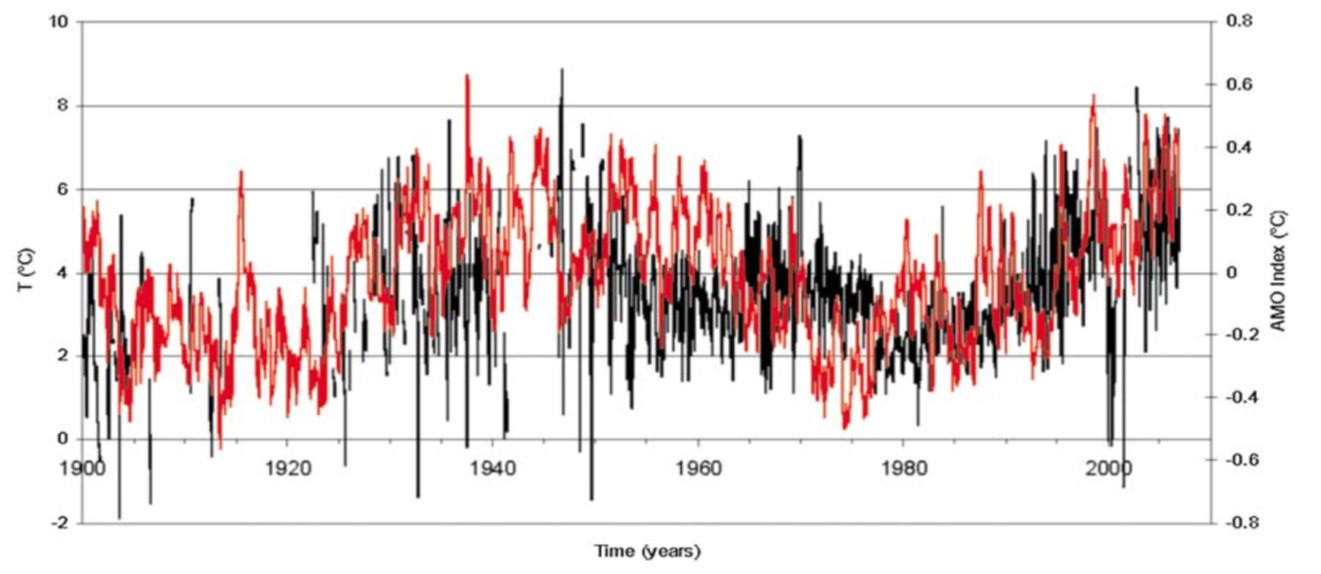

レヴィタスらのアメリカ・ロシア研究チームは、北極海の一部であるバレンツ海の水温を測定し、深度100 m~150 mで4℃程度と大きな水温変化を観測した(文献24)。しかも、AMO(大西洋数十年振動)と呼ばれる大規模な気候パターンと良く相関していることを見出した。その結果を図17に示す。

AMOは大西洋の大域的な海表面温度の変化を表し、いわゆる気候のテレコネクションパターン(遠隔連関パターン)の一つである。地球気温にも大きな影響を持つとされる。図17の説明として、温かい海水が北極海に入ったため、というのがレヴィタスらの主張である。

バレンツ海にあるスヴァールバル諸島の気温もAMOに支配されていると見るべきだろう。

AMOを変動させるのは別のテレコネクションパターン

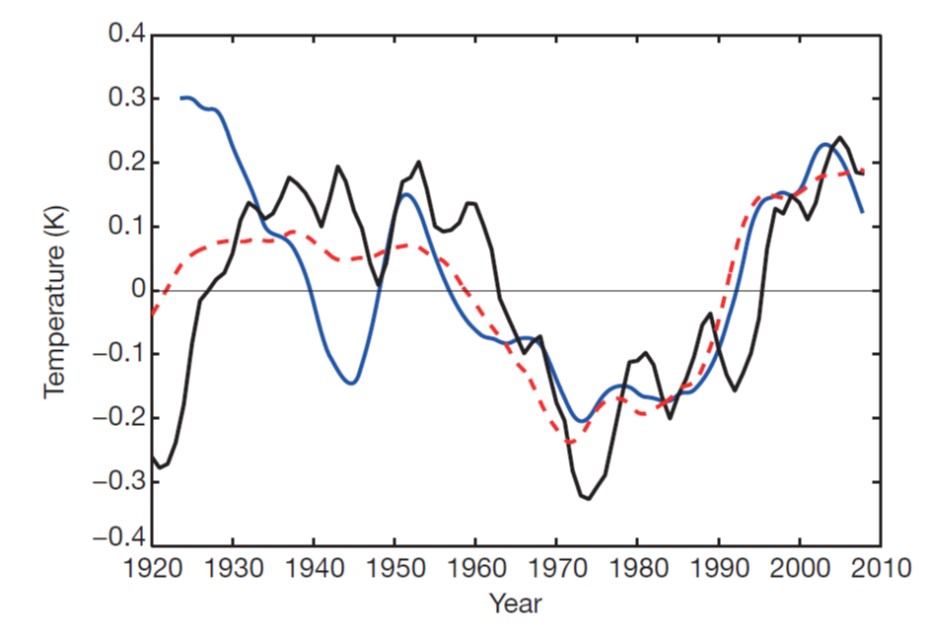

英国のマッカーシーらがAMOについて検討した結果によれば、AMOは図18のように、別のテレコネクションパターンNAO (北大西洋振動)によって変動している(文献25)。

NAOは北大西洋のアイスランド付近の低気圧とアフリカ沖合のアゾーレス低気圧の気圧差で、その変動は特に北半球の冬の気候に大きな影響を持つとされる。NAOと地表気圧の相関を図19に示した。

図19で、アイスランド低気圧の場所で相関が負、アゾーレス高気圧のところで正になっているのは、両者の気圧差が大きい時にNAO指数が正という定義のためである。

NAOが正のときは南から北に風が吹くので、ヨーロッパやシベリアなどに南方から温かい空気が入り、気温が上がる。負の時は、北極付近の低気圧が弱くなるので、偏西風の蛇行が起き、北極の寒気が漏れて寒くなる地域と、逆に南方からの暖気が入る地域ができて、熱波と寒波の原因となる。

このように、NAOは大規模な風システムに影響を与えるため、特に大西洋の海水を大規模に移動させ、それがAMOを変動させると考えられる。マッカーシーらの結果(図18)によれば、AMO指数とNAO指数の時間積分値が良く対応する。時間積分を用いる理由は以下の通りである。海面を風が通って海水が移動するとき、風が吹き続けると海水移動は速くなり、風が止まったとしても海水はしばらく慣性で移動し続ける。従って海水の移動の量を考える際、瞬間の風速よりも、影響の蓄積を表す時間積分値を考える方が理に適う。

NAO等と太陽活動の関係

図20. 左は、太陽風強度と地表気圧の相関。右は、AO (北極振動)指数と地表気圧の相関。全て1月の値。QBO (赤道域成層圏準二年振動)の風向きは東。期間は共に1948-2004年 (筆者、未発表データ)[拡大画像表示]

図20. 左は、太陽風強度と地表気圧の相関。右は、AO (北極振動)指数と地表気圧の相関。全て1月の値。QBO (赤道域成層圏準二年振動)の風向きは東。期間は共に1948-2004年 (筆者、未発表データ)[拡大画像表示] AMOの変動の傾向がNAOによって決まっているとして、ではNAOを決めているのは何だろうか。特に、冬のNAOに太陽活動が大きく影響しているという報告が幾つかある。筆者らも、この点に注目して検討を行っている。

図20左は、太陽活動の一つである太陽風が地表の気圧にどのように影響するかを検討したものである。太陽風はオーロラの原因であり、地表では送電線に過大電流を流して送電システムにトラブルを引き起こしたりするが、気候に影響すると考える人は少ない。

しかし図20左のように、太陽風と地表気圧の相関はかなり大きい。大西洋に集中する傾向があるNAO(図19)のパターンと似た点もあるが違いもある。これに対して図20右に示したAO (北極振動)の気圧との相関は全球に広がっていて、太陽風(図20左)と近い。

AOは、NAOを一部に含む大きなテレコネクションパターンで、北半球の気候を支配するとも言われる。これに太陽風が影響しているなら重要な知見である。事実、図21のように、太陽風から地球の磁気圏に入るエネルギーと地表気温の相関が高い地域の範囲は広い。

ここで、「太陽風のエネルギー」は、地球と太陽の引力が釣り合うラグランジュ点で衛星が測定する太陽風測定データから計算したものなので、太陽風が原因、気温が結果であると確実に言える。

ただし、太陽風がNAOやAOに影響する機構は良く分かっていない。季節や、他の条件(図20と図21の説明にあるQBO (赤道域成層圏準二年振動)の風向きなど)の影響等、現象自身も複雑で、詳しい検討は今後の課題である(文献26)。

太陽紫外線とハリケーン、台風

このように、太陽風は気候変動に影響する自然要因の一つであることは間違いない。太陽の気候影響では、他にも紫外線の変動は重要である。太陽光度の変動(11年周期で0.1%程度)は小さくて気候変動の要因として考えるのは無理があるが、成 層圏を加熱する紫外線の変動はずっと大きい (数%)からである。

例えば、米国のエルスナーらは、太陽紫外線の変動がハリケーンの特性に及ぼす影響を観測と理論で検討し、ハリケーンの風速が最大で秒速10 m変化することを見出した(文献27)。下部成層圏/上部対流圏の気温が上がると、海面と上空の温度差が減り、ハリケーンを作る対流活動が弱くなるのが原因と考えられる。また、ハリケーンは通過する領域の大気と海洋に大きな影響を与えるので、太陽変動の効果を増幅する効果がある、と彼らは示唆している。

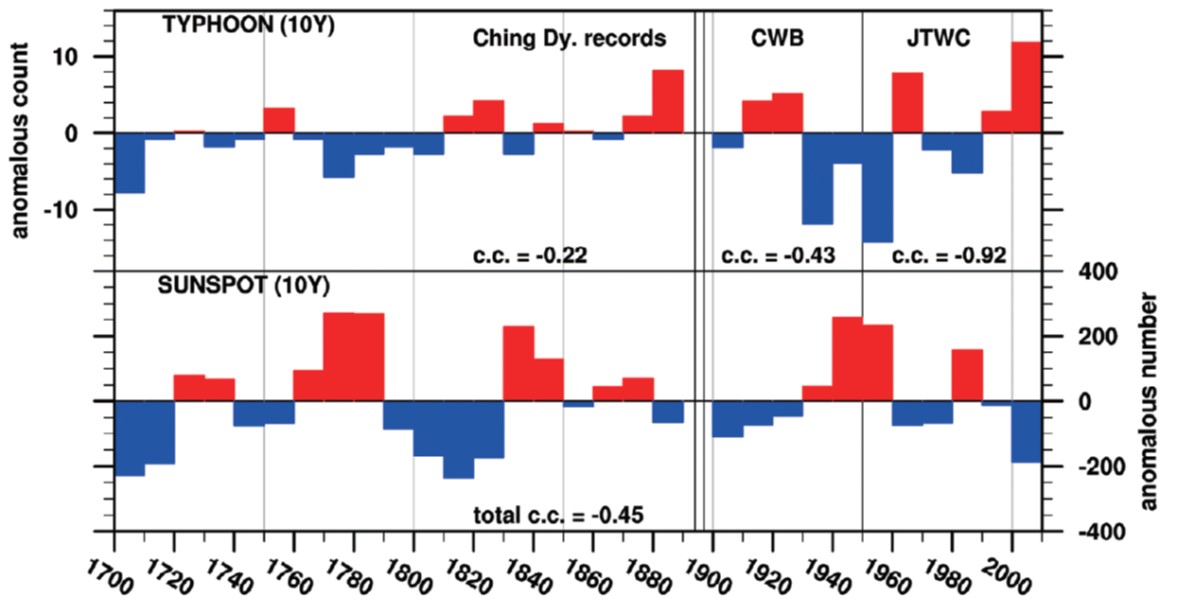

また台湾のハンは、台風の統計記録を用いて、台風の頻度が黒点数と逆相関にあることを見出した(文献28)。

図22. 台風の年間発生数(上図)と黒点数の相関。共に10年平均値を使用、全期間の平均値からのずれで表されている。最近の統計(JTWC)の期間1950-2010年では相関係数が-0.92と高い。1900年以前は清王朝時代の記録による (文献28)[拡大画像表示]

図22. 台風の年間発生数(上図)と黒点数の相関。共に10年平均値を使用、全期間の平均値からのずれで表されている。最近の統計(JTWC)の期間1950-2010年では相関係数が-0.92と高い。1900年以前は清王朝時代の記録による (文献28)[拡大画像表示] 図22に示したハンの結果によれば、台風の年間発生数と太陽黒点数の増減は負の相関で、10年平均値を使うと相関係数は-0.92と大変高い。1950年頃は太陽黒点数が多かったが、この期間は台風の発生数が低かった。また、2000年以降は太陽活動が低下したことに対応して、台風の発生数が多くなっている。

このような事情を踏まえてIPCC AR5では、太陽の影響について記述した欄で、紫外線の影響は信頼性があるとしている。今後の課題ではあるが、例えば太陽風の影響と紫外線の影響を総合するような検討が必要と思われる(文献26)。

次回:「将来の気温変動予測(その4)」につづく。

- <参考文献>

- 20)

- NASA, Global Mean Estimates based on Land and Ocean Data,

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v4/graph_data/Global_Mean_Estimates_based_on_Land_and_Ocean_Data/graph.png

- 21)

- NASA GISS Surface Temperature Analysis (v4), Global Maps,

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/index_v4.html

- 22)

- NASA GISS Station data, Barencburg

https://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/stdata_show_v4.cgi?id=SV000020107&dt=1&ds=14

- 23)

- NASA GISS station data, Minami Daito

https://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/stdata_show_v4.cgi?id=JAM00047945&dt=1&ds=14

- 24)

- S. Levitus et al., Geophys. Let., VOL. 36, L19604, doi:10.1029/2009GL039847, 2009

https://www.researchgate.net/publication/248815567_Barents_Sea_multidecadal_variability

- 25)

- G. D. McCarthy et al., “Ocean impact on decadal Atlantic climate variability revealed by sea-level observations,” Nature, vol. 521, 508–510 (28 May 2015) doi:10.1038/nature14491

https://www.nature.com/articles/nature14491.pdf あるいは

https://core.ac.uk/download/pdf/33452622.pdf

- 26)

- K. Itoh et al., The Solar Wind and Climate: Evaluating the Influence of the Solar Wind on Temperature and Teleconnection Patterns Using Correlation Maps,

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1807/1807.03976.pdf

- 27)

- J. B. Elsner et al., Daily tropical cyclone intensity response to solar ultraviolet radiation, Geophys. Res. Lett., VOL. 37, L09701, doi:10.1029/2010GL043091, 2010

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2010GL043091

- 28)

- C. Hung, A 300-Year Typhoon Record in Taiwan and the Relationship with Solar Activity, Terr. Atmos. Ocean. Sci., Vol. 24, No. 4, Part II, 737-743, August 2013

https://pdfs.semanticscholar.org/aff6/cfd3dceed3b731e1a98fbc5db4196059f064.pdf