次期「エネルギー基本計画」素案への評価と課題

竹内 純子

国際環境経済研究所理事・主席研究員

(「環境管理」からの転載:2018年7月号)

政府は「エネルギー基本計画」の見直しを進めている。先日素案が発表され、国民からの意見公募や政治的な承認プロセスを経て、7月頃には確定される見通しである。「再生可能エネルギーを主力化する」という文言が使われたこと、しかし、長期エネルギー需給見通しで示した2030年の電源構成の見直しには踏み込まなかったことなどがメディアでも取り上げられたので、ご覧になった方も多いだろう。

内容としては前回の計画を踏襲したものであり、ほとんど変更点らしい変更点はない。次期計画の素案から我々は何を読み取ればよいのか。残された課題は何か。そもそも電力自由化を実施した上で、政府が将来のエネルギー・電源構成を策定する意味は何か。前回、ドイツのエネルギー政策についての連載を始めたばかりで、違うテーマに寄り道するのは恐縮であるが、タイムリーな話題として、政府が示した次期エネルギー基本計画の素案を読み解き、日本のエネルギーの将来を占いたい。

エネルギー基本計画の意味とは

そもそもエネルギー基本計画とは何か。エネルギー政策基本法により、「政府は、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画(以下「エネルギー基本計画」という)を定めなければならない」とされており、3年程度ごとにこれを見直すこととなっている。しかし、エネルギー政策基本法が2002年に議員立法で策定された当時は、電力事業も都市ガス事業も規制の下に置かれていた。いまや両方とも自由化され、事業を取り巻く景色は大きく変化している。

本来、自由化したときにエネルギー政策基本法の改定が議論されても良かったのかもしれないが、そんな議論にはとんとならずに、今に至っている。日本人はやはりお上に決めてもらいたいということなのだろうか。今回政府が2030年のエネルギーミックスについては実現に注力していく姿勢を示し、見直しを行わなかったことに多くの批判が寄せられた一方で、自由化した上で政府が将来の電源構成を1%刻みの見通しを示すことの意義を問う声は聞こえてこない。自由化したことを忘れてしまったのかとすら思う。

誤解がないように申し上げれば、筆者自身は自由化した今も政府がエネルギー基本計画を定める意義は大きいと考えているし、根拠をもってパリ協定に温室効果ガス削減目標を提出するためにも、エネルギーミックスの策定は必要だ。しかしその役割は、将来のビジョンを示して事業者の投資に予見可能性を与えることにあるのであり、自由化によって管理する手段は放棄してしまったことを自覚すべきだ。政府は今後具体的施策を複数講じて、描いたビジョンに「誘導」していくという難しいかじ取りを求められる。

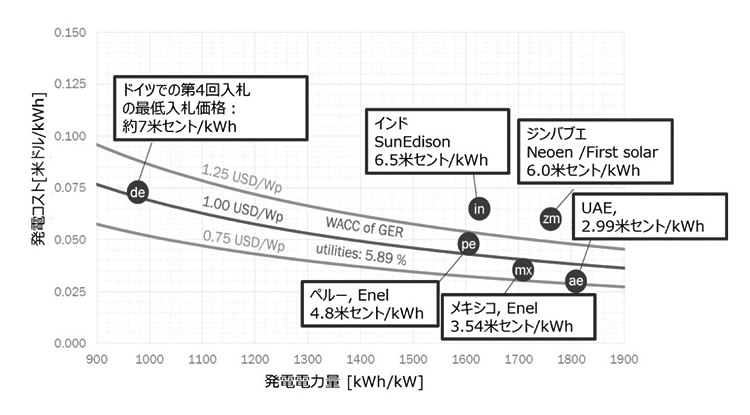

自由化市場というのは基本的には、1kWhの電気を1円でも安くつくった事業者が勝ち、敗者は市場から退出していくというシンプルな世界だ。政府が、経済性(電力コスト)とエネルギー安定供給・安全保障(エネルギー自給率)、環境性(温室効果ガス削減)という三つの要請の連立方程式の解として示した電源構成は上限でも下限でもないのであり、例えば再生可能エネルギーのコスト低減が諸外国のように進めば(図1)、その比率は政府が描いた計画よりも当然大きくなるだろう。政府は例えば適切かつ効率的な炭素価格(カーボンプライス)の設定等により注1)、外部不経済の内部化も含めた上で、コスト競争に勝つ電源が生き残り、描いた温暖化目標やエネルギー自給率に近づくように施策を講じなければならない。

今回のエネルギー基本計画(素案)の評価

さて、今回のエネルギー基本計画そのものの評価であるが、4年前に出された計画とほとんど変わっていない。あまりに変わっていないので評価のしようもないのであるが、ここから一つ汲み取るとすれば「変えようがない現実がある」というメッセージではないか。

変えようがない現実とは何か。それは「リスクのないエネルギーはない」ということだろう。原子力は説明するまでもなく、事故のリスクや放射性廃棄物の処分の問題がある。化石燃料にはオイルショックのような地政学リスクに加え、温暖化・大気汚染といったリスクがある。原子力発電所が稼働していない状況では、化石燃料の調達交渉で足元をみられるというのも事実だ。再生可能エネルギーも例外ではない。今冬東京電力エリア内で、太陽光発電の上に雪が積もって数日間発電がほぼゼロという状態になったように、気象リスクというのはある。また、再生可能エネルギーだけに頼ることは今の段階ではできないので、将来、相当量の蓄電技術が導入されるまで、火力発電で調整することが求められる。再生可能エネルギーの導入量が増えても、実は思ったほどCO2削減も進まないことはドイツの事例からも明らかだ。結局、日本には捨てられる選択肢はない、というのが今回のエネルギー基本計画から我々が汲み取るべき唯一のメッセージともいえるだろう。

今回の計画の中で筆者が一つ評価をしている点があるとすれば、再生可能エネルギーに関する表現である。しかしそれは、メディアが多く取り上げた「主力電源化」という言葉ではない。筆者が注目したのは「経済的に自立した」という表現である。主力電源化するからには経済的に自立した、より強くいえば、今までマージナルな存在であったときには高くても許容されたかもしれないが、主力になるにはほかより安くある必要があることを明示したということであろう。当然といえば当然のことである。しかしこれまで再生可能エネルギーの導入政策にコスト低減の観点がほとんど埋め込まれていなかったことを考えれば、コスト低減が再生可能エネルギーの大量導入の前提であると明確に示したことは評価に値する。6月8日に閣議決定されたエネルギー白書においても、「再エネをコスト競争力のある電源とし、その大量導入を持続可能なものとしていくことが必要」と記述しており、わが国で高止まりしている再エネのコスト低減に政府が本腰を入れることを期待したい。

もう一つ評価できるのは、議論の過程で2050年のビジョンについての検討が行われたことであろう。エネルギーインフラという社会基盤の構築にかかる時間を考えれば、2050年は決して遠い未来ではない。その上、昨年9月に上梓した「2050年のエネルギー産業─Utility3.0へのゲームチェンジ─」(日本経済新聞出版社)の中でも述べた通り、今後日本のエネルギー産業は大きな変革のうねりにさらされることとなる。非連続な変化のその先を考えておかねばならない。結局、2050年については「わからない」こと、そのためには多様な選択肢を確保し、柔軟に対応できる余地を残しておくことが必要ということしか結論としては導き出されなかったが、それでもこの議論にチャレンジしたこと自体は評価したい。

残された課題

──原子力政策をエネルギー基本計画で語る限界

しかし、このようなぼんやりとしたメッセージではどうにも動けないのが原子力である。

福島原子力発電所事故前は、原子力政策大綱注2)を定め、それを受けてエネルギー基本計画を策定していた。原子力は核不拡散や日米原子力協定といった国際的責任、安全規制の確実な実施、施設立地地域との歴史的経緯への対処等も含めて、国の強い関与が求められる技術である。単なる発電技術を超えた存在であるので、政府として長期的かつ総合的なビジョンを策定していたのである。しかし震災後、原子力委員会の見直しが行われ、政策大綱の策定自体がなくなり、エネルギー基本計画の中でまとめて取り扱うこととなった。政府の原子力政策についての記述が舌足らずになっている感は否めない。

特に核燃料サイクルや廃棄物処分の課題、プルトニウムバランスの問題、技術開発投資の在り方など、原子力に関する多様な議論は、エネルギー政策の枠内で議論できるレベルを超えている。原子力政策全般の見直しが迫られる今こそ、専門家による密度の濃い議論を土台とした政府としてのビジョンを策定すべきではないだろうか。エネルギー基本計画における原子力の記述の薄さが改めてこの課題を浮かび上がらせたように思う。

我が国の原子力事業の現状

現在わが国の原子力は、主に三つの不安定性にさらされている。一つ目は、政治・世論のサポートがないことだ。安全規制をクリアしたとしても地方自治体の長の承認を得るまでに長い時間を要するうえ、首長選挙となれば原発が争点となり、それまで積み上げてきた理解活動はゼロからやり直しだ。福島原子力発電所事故の後も原子力損害賠償制度が根本的に見直されることはなく、また、避難計画も首相をトップとする原子力防災会議で承認するとはいえ地方自治体の負担が重い状況は変わらない。政治のサポートなしに世論に任せれば、わが国は脱原発へと責任者不在の漂流を続けることとなる。

二つ目は制度の不安定性だ。これは電力システム改革を進めたことと、核燃料サイクル政策の先行きが見えないという二つを含む。前者のシステム改革が原子力事業と食い合わせが悪いことは、これまでも本誌連載で繰り返し述べてきたので詳細は割愛するが、自由化された競争市場においては、事業者は短期的な投資回収を志向する。初期投資が余りに大きく、それを長い期間かけて回収する原子力は、自由化された市場では基本的に新設・建替えが起きることはない。核燃料サイクル政策に至っては、政府がどれほど全量再処理に拘っているかすら読み取れない。

そして三つ目の不安定性が、規制や訴訟によるものである。本来予見可能でなければならない安全規制に不明確な点が多い。60年運転への延長を申請しようにも、審査にどれくらいの期間がかかるかわからず、審査が長期化すれば、稼働可能時間が短くなってしまう。原子力発電の発電単価に大きな影響を与える稼働率が読めないのでは、経営者としては、多額の安全対策費用を要するであろう延長申請は思いとどまるのが普通だろう。

その上に差止訴訟・仮処分も頻発し、どれくらい原子力発電所を稼働させられるか全く予見できない。四国電力の伊方原子力発電所に対して、4か所の異なる地方裁判所(支部を含む。以下、地裁)に差止訴訟・仮処分が提起されていた。そのうち、広島地裁の仮処分では2017年3月に住民側の訴えを退けたが、これを不服とした住民側の異議を受け、広島高裁は火山影響評価ガイドに基づく原子力規制委員会の判断の不合理性を取り上げて今年9月末まで伊方原子力発電所3号機の運転を認めないとの決定を下した。その後も双方が法廷で主張を戦わせているが、それとは別に、ほとんど同じ原告団による差止仮処分が再び広島地裁に提起されている。国民が裁判を受ける権利は当然確保されなければならないが、主張の主旨はほぼ同じ、原告も弁護団のメンバーもほぼ同じといった訴訟・仮処分のループに事業者が対応し続けなければならないことが健全であるとも思えない。

このように、原子力事業はいま、全くの五里霧中だ。再稼働に必要な安全対策投資判断にすら苦しみ、原子力というパンドラの箱を開けた先人や、その事業を民間企業が担う仕組みを受け入れた先輩を恨めしく思うしかないのが今の電力会社の率直な気持ちあろうし、新設や建替えについては議論する余裕もないだろう。立地地域の方たちにとってもこの不透明性が耐え難いものであることは想像に難くない。

2011年3月11日当時、既設原子力発電所は54基、建設中のもの3基を加えると57基存在した。そのうち本稿執筆時点で、廃炉を決定したのが15基、いまだ新規制基準の適合審査に未申請の炉が16基もある。申請したものの発電所周辺の断層など許可を得ることが難しいと思われる発電所も複数ある。政府は2030年のエネルギーミックス実現に向けて努力するとしているが、電源構成における原子力発電比率を22~20%に維持するためには少なくとも30基程度の原子力発電所が、稼働率70%以上は維持しなければならないはずなので、相当に厳しいことはいうまでもない。

何とか2030年をしのいだとしても、その先はどうするのか。今回の計画の中に、「安全性・経済性・機動性に優れた炉の追求」という文言があり、これは米国等で研究開発が進められているSMR(小型モジュール炉)の導入に道を開いた表現だとされるが、もし安全規制などの課題をクリアすることができたとしても、これが商業ベースで活用されるためには相当の事業環境整備が求められる。もし原子力発電の利用を継続するのであれば、古い原子炉を後生大事に使っているよりは、技術の新陳代謝があったほうが良いとは思う。しかし自由化した上で国にとって原子力が必要だと判断した米国や英国のように政策的な措置を講じていないわが国は既に、緩やかに脱原発に向かっている。

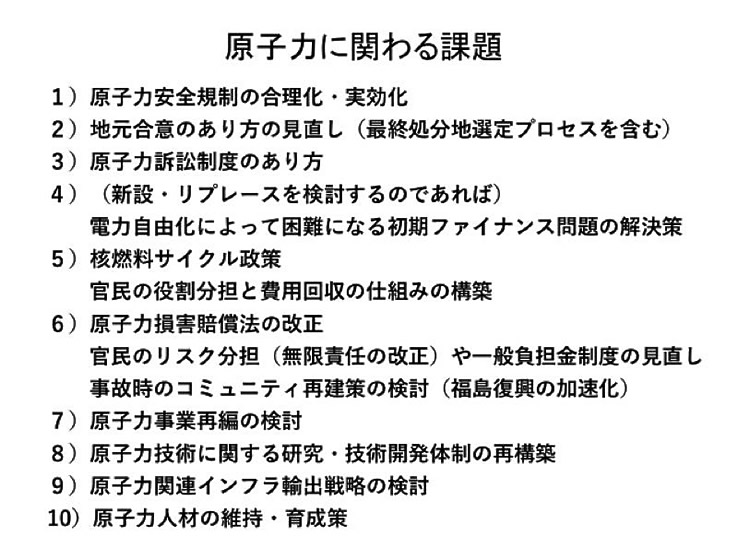

平成26年に前回エネルギー基本計画が出されてから、原子力の課題に(図2)政府が本腰を入れて取り組んできたとは筆者にはとても思えない。避難計画、原子力損害賠償法、安全規制の在り方、人材・技術の維持など課題は既に明らかになっている。もう課題に対して具体的な解を描いていくときであろう。政府が今後日本の選択肢として原子力事業の維持を考えるのであれば、原子力政策大綱のような形でしっかりとビジョンを示すこと、そして、それをより具体化させたプログラム法のようなかたちでそれぞれのマイルストーンを定めること、それと呼応する形で事業者も自主的な安全性向上の取り組み等に積極的に取り組むことなどが必要だ。原子力という選択肢を「捨てる」とはしなかった政府の本気度が、これから試される。

- 注1)

- 炭素価格に関する論考として、「大型炭素税の導入を考える(上・下)」(東京電力ホールディングス株式会社経営技術戦略研究所 戸田直樹氏)等を参照のこと。

http://www.gepr.org/ja/contents/20161228-01/

http://www.gepr.org/ja/contents/20161228-02/ - 注2)

- 今後10年間程度に進めるべき原子力政策の基本的な考え方を示すものとして平成17年10月11日に原子力委員会が決定。原子力開発利用長期計画(昭和31年から平成12年までに計9回策定)については、原子力委員会決定後、閣議へ報告し、内閣総理大臣は、前項の決定について尊重しなければならないと定められていた。(原子力委員会委員長は科技庁長官が兼任)平成13年の省庁再編以降、学識経験者を原子力委員長として任命したあたりから既に政治の関与が薄くなっていた。