環境と経済の両立に向けて

市民と専門家をつなぐ

小谷 勝彦

国際環境経済研究所理事長

(「環境会議 春号2017」からの転載)

気候変動問題はエネルギー問題であることから、従来の公害問題とは異なる対策が求められる。

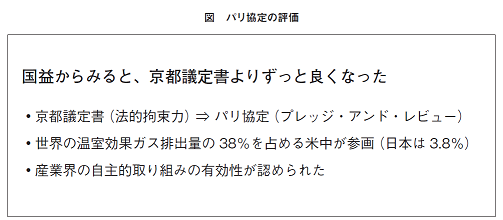

このような中、トップダウン方式だった京都議定書とは異なり、パリ協定は「プレッジ・アンド・レビュー」の方式を取り入れ、すべての国が参加するという画期的な合意となった。

環境への配慮は今や企業活動でも不可欠となっているが、他方で「環境至上主義」とも言える極端な考え方は危険も伴い、バランスのとれたアプローチが必要だ。

経済成長と二酸化炭素排出の相関関係

日本の高度経済成長期は、公害の時代でもあった。現在、環境汚染が深刻な状況にある中国は、国内総生産(GDP)で世界第2位となっている。日本も同様にGDPで世界第2位になった1970年ごろには公害がピークとなり、環境庁が設置され、公害対策基本法も作られた。

「当時の公害と現在の地球環境問題といわれるものは、性質が異なります。公害対策では、煙突から出る有害なガスを吸収する設備を設置するなどの対策が中心でした。これらは技術によって対応できるもので、硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)対策はそのようにして進められました。しかし、気候変動問題はエネルギー問題で、これとは異なる対策が必要です」

NPO法人 国際環境経済研究所の小谷勝彦理事長は気候変動問題への対応の難しさについて、このように指摘した。気候変動対策では、二酸化炭素(CO2)をできるだけ排出しないエネルギーの選択や、エネルギー利用の削減が求められる。しかし、経済成長とCO2排出量の増加には相関関係があり、この関係を切り離す「デカップリング」には困難が伴う。

「気候変動対策は、まさに国の生き様にかかってくることです。特に、発展途上国は成長する権利を失いたくありません。このため1997年に採択された地球温暖化防止のための京都議定書では、先進国だけが削減義務を負い、途上国の責任については『差異ある』ものとして捉えられていました」

他方で、京都議定書のルールの決定には、政治や外交、科学の様々な問題も絡み合っていた。京都議定書では2008年から2012年の温室効果ガス排出量の平均値について、1990年比で、先進国全体で5%削減を要求した。国ごとには日本は6%、欧州連合(EU)は8%、米国は7%削減することを約束した。しかし、1990年が基準年とされたことは、日本にとって厳しいものだった。1973年の石油危機以降、省エネルギーを進め、すでにできる限りの省エネルギー対策を実行してきたからだ。

「例えば、鉄鋼業で鉄1トンを作るのに使うエネルギーの量は世界一少ないというレベルまで、日本の省エネは進んでいました。その量は日本を100とすれば、欧州は110程度、米国はそれよりやや高く、中国などは、はるかに高いという状況だったのです」

1990年はまた、欧州で大きな変化が起きた時期でもあった。1989年にはベルリンの壁が崩壊し、1990年には東西ドイツが統一された。旧東ドイツの産業構造はエネルギーを多く使うものであり、また統一後のドイツでは東側で産業崩壊が起き、温室効果ガスの排出量が激減し、ドイツは排出量削減を有利に進められた。

一方、イギリスでも、石炭業の民営化などによって、この時期にエネルギーシフトが起きた。「このような中で、基準年が1990年となったのはある意味、外交戦で日本が不利な立場に立たされたということでもあった」と小谷氏は言う。さらに京都議定書はトップダウン方式で、国ごとに削減目標を決め、達成できなかった場合の罰則を定めたが、このような状況下で対策を進めるのは日本にとってハンデがあった。

「私たちは国別でなく、業界ごとのセクトリアル・アプローチを提案していました。また、日本の産業界は『経団連自主行動計画』を作り、自主的に取り組みを進めました。このような仕組みは世界でも例を見ないもので、業界ごとに計画を立て、さらに全体でコミットするというアプローチでした。これによって、日本は厳しい状況においても、京都議定書の目標を達成することができました」

各国が自らの削減目標を提出した「パリ協定」

一方、2015年の気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)で採択された「パリ協定」は、京都議定書のようにトップダウンで削減義務を割り当てる方式をとっていない。パリ協定は各国が自らの削減目標や行動案を提出し、国際社会が評価していく「プレッジ・アンド・レビュー」の仕組みに基づく。また、パリ協定は京都議定書とは異なり、先進国だけでなく途上国も含めたすべての国が目標を立て、参加するものとなった。

世界における1990年代以降の1つの大きな変化は、中国やインドなどの成長だった。成長によって、中国のGDPは2010年ごろには世界の約2割となり、中国は温室効果ガス排出でも日本よりずっと大きな存在となった。また、京都議定書後の大きな変化の1つは、米国もブッシュ政権の時期に離脱したことだ。このように、米国や中国が入らない国際的枠組みで気候変動問題を解決するのは不可能なことだった。

「日本の温室効果ガス排出量は世界全体の3・8%程度しか占めていませんので、日本は世界の国々が一緒に進めていく仕組みが必要と訴えてきました。我々、産業界としては、その際、トップダウンで強制するよりも、皆が自主的に目標を立てて進めるべきだと主張してきました。パリ協定はこの方式を取り入れた点で、評価できると思います」

今後進められていくパリ協定の実施では、優れた省エネ技術を発展途上国に移転し、世界に貢献していくことも、日本の1つの大きな役割となる。

ポスト環境経営の時代

地球温暖化対策における企業の役割とは何か。企業によってスタンスは異なるものの、環境経営という概念は既に大企業では定着し、環境を無視した経営は今日、あり得ないものとなっている。他方で、グローバル化によって企業の活動が世界に広がる中、日本企業は海外企業とのますます厳しい競争にさらされている。このため、地球温暖化対策をはじめとする環境規制では、日本企業が世界的な競争で不利にならないことも配慮したいところだ。

「このような現実を無視して環境保全だけを重視する、『環境至上主義』とも言える考え方で対策がとられれば、様々な問題が生じるでしょう。環境保全はあくまでも1つの対象領域で、技術や科学、経済なども考慮した上でアプローチしていく必要があります」

環境をテーマに議論がなされる学会や審議会などでは、経済活動に携わり、現場で対策をとる立場にある企業の人々が発言する場は限定的だ。しかし、環境保全について、学者がフィールドワークなどをしないで論文や実験のみを基に規制案を作ると、必ずしも社会と合わないことがある。そのように感じている企業関係者は、少なくない。

「例えば、日本は火山国で昔からの鉱山があるため、地域によっては亜鉛の数値が高かったり、北海道辺りでは自然由来のヒ素があったりします。このような状況を無視して全国一律で規制をすれば、それらの地域での対策は困難になるでしょう」

このような中で、環境や経済に関して企業で活動する人々が発言できる場を増やそうと、2011年に設立されたのがNPO法人の国際環境経済研究所だ。

「企業で働く人たちは、外に向かって発言するのがあまり得意ではありません。しかし、言うべきことは発信しなくてはいけない。その場を提供することが、研究所の発足のきっかけです」

国際環境経済研究所の活動でキーワードとなるのは、「市民と専門家をつなぐアマチュアリズム」だ。それぞれの問題に対する専門家の意見は多様で、専門家の間でも意見が対立することが少なくない。そのような中で、市民はどの立場を支持するか考えていく時が来ている。

極端なイデオロギーでの理想の追求は災いに

自由主義哲学者のアイザイア・バーリンは1987年に行った講演で、「保守であれ、リベラルであれ、極端なイデオロギーの下に『理想の追求』を急ぐ時に大きな災いがもたらされることは、歴史の証明するところである」と述べている。(塩野七生『海の都の物語〈3〉』(新潮社、2009年)の渡辺靖の解説より)

「環境保全に関しても、あまりにも極端な理念に基づいて、やっていこうとするのは危険です」

国際環境経済研究所では、経済など様々なテーマとのバランスをとって問題に取り組もうとしている。

「地球にとって人間は小さな存在で、自然の摂理はそれよりずっと大きいと感じます。他方で、現在の中国で起きている環境汚染などを見ると、人間はこれだけ環境を破壊することもできるのだと感じます。これに対し、我々はできることをやっていく必要がありますが、人間がすべてできると考えるのは、やや傲慢でしょう。理念的な考え方だけでなく、自然における人間の存在を捉え、実行していくことが必要でしょう」