2030年度電源構成のなかの再生可能エネルギー(再エネ)比率の意味を考える(その5)

究極のエネルギーとしてメデイアが煽る水素エネルギー社会の不可思議

久保田 宏

東京工業大学名誉教授

水素元年を囃し立てるメデイア

いま、電源構成のなかの再エネ比率と同時に、盛んにメデイアに取り上げられているのが、「水素エネルギー社会」である。つい最近も、“再生エネ「20%台前半」”と、“水素から電気、未来へ光”が、新聞のトップ記事として併記された(朝日新聞2015/4/8))。ここで言う水素エネルギー社会とは、水素をエネルギー源とした燃料電池を用いて生産した電力を、社会エネルギー(生活と産業を支えるエネルギー)として利用する社会である。昨年(2014年)暮れに、燃料電池自動車(FCV)が市販されてから、メデイアが今年(2015年)を、「水素元年」と騒ぎ立てている。この新聞も、「水素エネルギー、社会を支える新たな力になる」と、社説で訴えていた(朝日新聞2015/1/12)。しかし、この水素をエネルギー源とした燃料電池の実用化であれば、家庭用の発電設備、「エネファーム」が売り出されたのが、2009年であるから、今年は、水素7年になると言ってもよい。

では、果たして、このような水素エネルギー社会が来るのであろうか、いや、来なければならないのであろうか?

何のために水素のエネルギーの利用が必要なのか?

エネルギー源として利用可能な水素(H2)は、自然条件下では存在しない。したがって、化石燃料が枯渇した後にエネルギー源として使われる水素は、自然エネルギーとして得られる電力(再エネ電力)を使って、水(H2O)を原料としてつくられる水素でなければならない。

すなわち、「水素エネルギー社会」では、再エネ電力を使ってつくられた水素を使って電力を生産する世にも不思議なことが起こることになる。こんなことをするなら、はじめから、再エネ電力を、そのまま使った方がよいはずである。

エネルギー利用では、その効率が問題になる。例えば、水の電気分解で水素をつくる時、その水素で燃料電池を使って発電する時、それぞれのエネルギー変換利用の過程で、人手を含むエネルギーが消費されるから、エネルギー利用効率はそれほど高くない。例えば、両工程でのエネルギー利用効率を80%とすると、総合のエネルギー利用効率は64%(=0.8×0.8)にまで低下する。したがって、同じ再エネ電力を用いるのであれば、燃料電池車(FCV)でなく、再エネ電力を直接使用する電気(蓄電池)自動車(EV)のほうが、はるかにエネルギー利用の効率が良いはずである。

かつて、1億円もすると言われたFCVの現状の市販価格が約700万円になったとは言え、未だEVの2倍もする。その上、単位走行距離当たりのエネルギーコストが、EVの1.73倍となる(単位走行距離当たりのエネルギーコストとして与えられる”新燃費”の現状での私の試算結果、FCV;7.64円/km、EV;4.4円/kmから)。

また、エネファーム(家庭用の燃料電池発電設備)の場合は、現在、天然ガスをエネルギー源として、需要先(家庭)での水素製造工程での廃熱を利用することで、家庭のエネルギー利用の総合効率が高められるとしている。しかし、私の試算では、補助金付きでも高い設備購入費を、この設備の使用期間(燃料電池の寿命、10年)内には償却できない。少なくとも、現時点では、お金持ちの消費者の経済的負担が無ければ、これらの燃料電池を用いる「水素エネルギー社会」は、成り立たない。

化学原料としての「水素」の重要な社会的役割を認識して欲しい

ここで、エネルギー源としてではなく、化学物質としての水素が、現代文明社会において果たしている重要な役割を考えてみる必要がある。

産業革命以降、指数関数的に増加するようになった地球上の人口を支えてきた食料の増産に欠かせない窒素肥料アンモニア(NH3)の合成化学原料として、大量の水素が使われている。1913年、ハーバー・ボッシュ法によるNH3合成(空中窒素固定)工業の成功は、近代化学工業の夜明け(元年)であると同時に、19世紀の末に大きな社会問題とされた世界の食料危機を解決した画期的な出来事であった(文献5-1参照)。

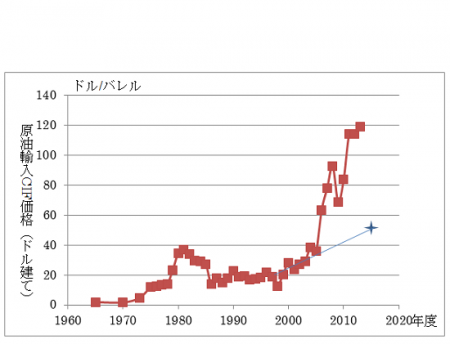

このNH3の工業生産でのコストの約8割を占めると言われる水素の製造方法として、当時のアンモニア合成反応の実験段階では、水電解でつくられた水素が用いられたが、工業化の段階では、はじめ石炭と水から、次いで石炭の代わりに石油が、そして、いま、天然ガスが用いられている。それが、もっとも、安価な水素源だからである。いずれ、化石燃料が枯渇に近づき、天然ガスの価格が高騰すれば、このNH3合成反応原料用の水素は、再エネ電力を用いた水電解でつくられるようになるであろう。

ほかにも、化学原料としての水素が、化石燃料枯渇後に用いられる可能性がある。例えば、石炭の代わりの水素製鉄が実現するかもしれないし、ほかに、化学工業原料としての石油の代替品を二酸化炭素(CO2)と水素(H2)の化学反応でつくろうとの話まで真面目に取り上げられている(文献5-2参照)。

このように、化学工業用の原料としての水素利用の必要性が今後も続くことを考えると、やがて、化石燃料の枯渇後、再エネ電力を使ってつくった水素を発電用に用いる余裕は無いはずである。上記したように、エネルギー源としては、直接、再エネ電力を使用すればよいのである。

化石燃料が使えなくなった後のエネルギー源は水素ではなく再エネ電力でなければならない

ところで、水素エネルギーの利用が言われるようになったのは、石油危機の頃からで、結構古い話である(文献5-3)。水素をエネルギー源として使用するメリットの一つは、その燃焼によって水しか生成しないのでクリーンだからであるとともに、最近は、これに、地球温暖化対策としての低炭素化の要求も加わった。

水素エネルギー利用でのさらにもう一つの効用として、水素が資源量として無限に存在する水からつくることができるとの科学的な錯覚が加わり、それが、「水素エネルギー社会」にまで発展したと言ってよい。しかし、無限に存在する水から水素をつくるには、エネルギーが必要である。これが、水素はエネルギーでなくエネルギーキャリアと言われる所以である。化石燃料が枯渇した後に使えるエネルギーは、再エネあるいは原子力エネルギーしかないが、これらは現在、主として電力に変換・利用されている。したがって、この再エネ電力を使って水素をつくり、その水素を使って再び電力をつくるのであれば、上記したように、もともとの再エネ電力をそのまま使ったほうが、その利用効率が良いのは余りにも自明である。

なお、不安定な電力源である太陽光や風力発電の利用で、この水素キャリアを蓄電用に用いて、電力の平滑化を図ろうとの試みがあるが、その実用化の可能性は、他の蓄電方式とのエネルギー効率、コストの比較で、いずれを選ぶかが評価されるべきである。

“はじめに燃料電池ありき”に導かれる水素エネルギー社会は幻想に過ぎない

では、どうして、いま、エネルギー政策のなかに、水素エネルギー社会が迷い込んだのであろうか?それは、水素をエネルギー源とした燃料電池利用の設備・システムの実用化を、夢の水素エネルギー社会への途を拓くものだと決めつけてしまった、この国のエネルギー政策の混迷に原因があると言ってよい。

確かに、水素をエネルギー源とした燃料電池は、高い電力変換のエネルギー効率(発電効率)を持っている。しかし、それに目を奪われて、“はじめに燃料電池ありき”となってしまった結果、実用化にとって重要な原料水素の製造を含めた燃料電池利用のシステム全体のエネルギー効率、および経済性に関する検討などの可能性評価研究(フィージビリテイスタデイ)が行われないままに、税金を使って進められる国のエネルギー政策の重要課題とされてしまった。

実は、これと同じことが、つい最近も、この国のエネルギー政策のなかで進められたことを付記したい。それは、本稿(その4)に述べた、バイオ燃料を主体とするバイオマスのエネルギー利用・普及のための国策「バイオマス・ニッポン総合戦略」の推進であった。メデイアが中心になって、猫も杓子も、バイオ、バイオと騒ぎ立てた結果、多額の税金が消えて行った。

いま、日本のエネルギー政策にとって最も大事なことは、エネルギー利用での経済最適化の原点にもどって、当面は、化石燃料の輸入金額が最小になるように、化石燃料の種類を選択する(火力発電には安価な石炭を使うなど)とともに、徹底した省エネを図りながら、やがて来る輸入化石燃料の枯渇に備えて、国民に経済的な負担を強いるFIT制度を適用しないで、国産の再エネ電力に依存できる、経済成長を抑制した「電力化社会」への移行を図ることでなければならない。

引用文献

- 5-1.

- 久保田 宏、伊香輪 恒男;ルブランの末裔、東海大学出版会、1978年

- 5-2.

- 久保田 宏、平田賢太郎;資源エネルギーと高分子材料、化学経済、2015・2月号、p.71~78

- 5-3.

- 久保田 宏 編著; 選択のエネルギー、日刊工業新聞社、1987 年

- 5-4.

- 久保田 宏、松田 智;幻想のバイオ燃料~科学技術的見地から地球環境保全対策を斬る、日刊工業新聞社、2009 年