2030年度電源構成のなかの再生可能エネルギー(再エネ)比率の意味を考える(その4)

日本経済の苦境を救うための再エネの利用・拡大でなければならない

久保田 宏

東京工業大学名誉教授

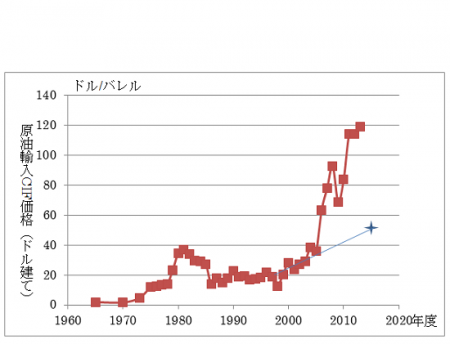

現状で、経済を維持するためのエネルギー源の主体である化石燃料の殆ど全てを輸入に頼っている日本においては、やがてやって来る化石燃料の枯渇に備えなければならない。ただし、ここで、枯渇とは、経済的に採掘可能な化石燃料の資源量が少なくなって、その国際市場価格が高くなり、使いたくとも使えなくなる国がでてくることを指す。すなわち、化石燃料が枯渇に近づいて、その輸入価格の高騰するときに、日本経済にとって、大事なことは、本稿(その1)~(その3)までに述べたように、脱原発のための、および地球温暖化対策のための国民に経済的な負担を強いる再エネの利用・拡大であってはならない。

いま、化石燃料の輸入金額の増加により貿易収支の赤字に苦しむ日本経済にとっては、そこからの脱出のためにも、化石燃料の輸入金額の最小化を目的とした、再エネの利用・拡大が図られなければならない。

電源構成のなかの再エネ比率を考える前に、電力の一次エネルギー換算量の把握が必要である(見落とされているエネルギー科学技術の常識)

いま、避けようとしても避けられない日本経済の貿易赤字を少しでも削減するために、化石燃料の輸入金額を節減する際に留意しなければならないことは、電力の生産に使われている化石燃料資源量よりも大きな量の化石燃料が電力以外として使われていることである。

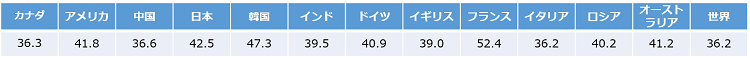

すなわち、一次エネルギー資源として化石燃料の保有エネルギー量で表した場合の電力のエネルギー量の比率、電力化率の値を、IEA(国際エネルギー機関)のデータ(日本エネルギー経済研究所(エネ研データ、文献4-1))から、国別に求めてみると、表4-1のように与えられる。

実は、この電力の一次エネルギー換算量は、現在、エネルギー源の主体としての化石燃料のほぼ全量を輸入に依存している日本にとって、特に重要な意味を持っている。それは、電力の生産に、化石燃料の代替として、原子力や再エネ電力を用いた場合に、これらの電力の一次エネルギー換算量だけの化石燃料の輸入金額が節減でき、日本経済に大きな影響を与える貿易収支の改善効果を持つからである。

したがって、エネ研データ(文献4-1)では、原子力、水力についても、その発電量を、国内の火力発電の発電効率40.88%を用いて、化石燃料資源量を表す一次エネルギーに換算している。ただし、世界のエネルギー資源量データを管理しているIEAでは、原子力、水力について、日本とは異なった換算係数を用いている。エネ研データ(文献4-1)でも、IEAへの報告データでは、このIEAの国際換算係数を用いているようである。このように、一次エネルギー基準の電力化率の値には、若干、問題があるが、表4-1に採り上げた各国の電力化率の値は、日本が42.5%、先進国と新興国でも余り変わらず40%前後である。

注:

- *1;

- 同じIEAデータ(文献4 – 1)に記載されている最終エネルギー基準の電力化率は異なる

電力以外の一次エネルギーとしての再エネの利用には厳しい現実が待っている

いま、日本のエネルギー政策の在り方を論じるときに、電源構成のベストミックス、その原子力、再エネ比率が問題にされている。しかし、この表4-1に示すように、資源量としての一次エネルギーの60%程度が、電力以外のエネルギーとして用いられている。したがって、はじめに述べたように、やがて枯渇する化石燃料の代替として再エネを利用するときには、この一次エネルギー消費(電力以外)を、どうするかが、電源構成のなかの再エネ比率をどうするかよりも重要な問題にならなければならない。にもかかわらず、いま、化石燃料代替の再エネの導入のあるべき姿を考えるときに、電力構成のなかでの再エネ比率のベストミックスのみが問題にされている。

この摩訶不可思議が通るようになったのは、3.11の原発事故が起こって、原発電力を温存すべきか、あるいは代替に再エネを利用すべきかが国のエネルギー政策の中心課題になってしまったからであると言ってよい。実は、3.11以前に、この一次エネルギー消費(電力以外)で最も大きい比率を占める運輸部門での自動車用の燃料の石油の代替としての再エネの利用として採り上げられたバイオ燃料が、エネルギー政策の中心課題になっていたことを多くの日本人は忘れてしまっている。

かつての石油危機(1973と1978年)の時に脚光を浴びた農作物からつくられたアルコール(エタノール)などのバイオマス起源の液体燃料が、バイオ燃料と名称を変えて再登場したのは、1990年代に入ってから大きな社会問題になった地球温暖化問題からであった。世界各国で、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が主張する温暖化の原因とされるCO2の排出削減のためとして、カーボンニュートラル(大気中のCO2を吸収して成長したバイオマスのエネルギー利用はCO2を排出しない)の科学的なトリックを使ったバイオ燃料の開発・利用が行われるようになった。

日本でも、この世界的な流れに遅れまいと始めたのが、このバイオ燃料中心のバイオマスのエネルギー利用を目的とした国策「バイオマス・ニッポン総合戦略」であった。しかし、実は、科学技術的な見地からのとんでもない欺瞞に満ちた国家戦略であった。狭い国土に、国内で使われているエネルギーを賄うためのバイオマスがいくらでもあるとして下水汚泥や蓄糞尿にまで、その乾物(水分を除いた部分)の発熱量を用いてエネルギー利用可能量を算出し、それを根拠にして、この国策が推進された(文献4-2)。その結果、6年間で6.5兆円もの国民のお金(税金)が、全く無駄に消費されたバイオマスエネルギー利用の国家戦略は、文字通り幻に終ることが明らかになろうとしている時にたまたま起こったのが3.11の原発事故であった。日本のエネルギー政策の中心課題が原発電力と、その代替の再エネの問題に移って、かつて、バイオ、バイオと騒いでいたメデイアも沈黙してしまった。