2050年カーボンニュートラルに向けて

-産業競争力の視点から-

小谷 勝彦

国際環境経済研究所理事長

(週刊「世界と日本」より転載:2021年10月18日号)

ビジョンとしての「2050年カーボンニュートラル」

昨年10月、菅前首相は「2050年カーボンニュートラルを目指す」と表明した。

これを受けて、産業界は革新技術によるグリーンイノベーションに挑戦している。

エネルギー供給面では、再生エネルギーや原子力に加え、水素・アンモニア火力、化石火力+CCUS、需要面でも、運輸の電動化に取り組む。

製造業では、鉄鉱石の還元にコークスを使う鉄鋼、炭酸カルシウムが原料のセメント、ナフサ原料の石油化学など、確立した製造プロセスで脱炭素の「代替性」が難しい「非エネルギー分野」がある。

鉄鋼業においては、カーボンに代わる水素還元が期待されるが、この技術は世界でも未確立であるとともに、CO2フリー水素の大量・安価な供給が必要だ。

2050年カーボンニュートラルは、到達点の見えないビジョンである。

2030年46%目標の唐突感

「我が国は2030年度において、温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指す」と菅前首相が4月に宣言した。

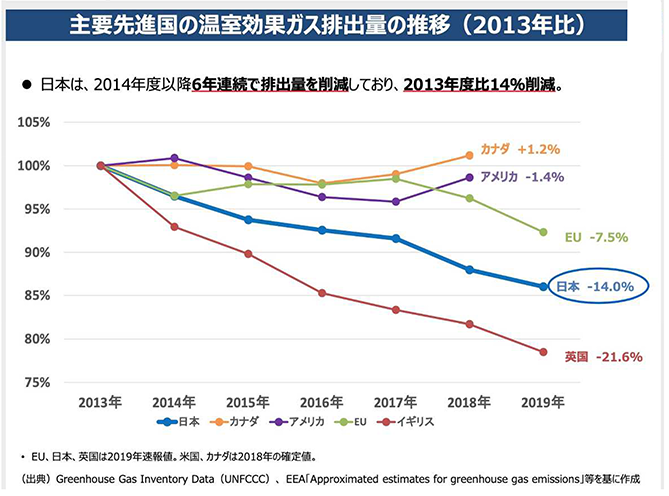

従来の2030年目標は2013年比26%削減であり、エネルギー構成、産業界のコミットに基づき、各企業は技術開発・設備投資を実行しており、わが国の進捗は先進国に引けを取らない。(表1)

今回、それが唐突に上乗せされた。

「くっきりとした姿が見えているわけではないけど、おぼろげながら浮かんできたんです『46』という数字が。シルエットが浮かんできたんです」と小泉前環境大臣が語るように実現の裏付けはない。(4/23 TBS)

EUは1990年比55%削減を目標とし、米国も2005年比50〜52%の削減を掲げたが、共和党政権になれば、再びパリ協定から脱退する可能性は高い。

中・印等の発展途上国は、自国の経済成長のために2030年深掘りの言質を与えない。G7合計(世界の28%)になる中国が削減しないと、シェア3%の日本がいくら張り切っても効果がない。

政府は「2030年エネルギー基本計画」において、従来22—24%の再生可能エネルギーを36—38%と現状18%(水力を除くと7%)の倍増で辻褄合わせするが、太陽光は、既にドイツを抜いて「平地面積当たり世界一」であり、防災や景観面で自治体や住民の反発が強い。何より、日本の太陽光パネルは競争力を失い、ウイグル人権が問題視される中国製品に頼らねばならぬ。

原発稼働が進まず、石炭・天然ガス火力は削減するが、太陽光のバックアップ電源不足のブラックアウトを懸念する。

2050年のグリーンイノベーションの1つである洋上風力も2030年には間に合わない。

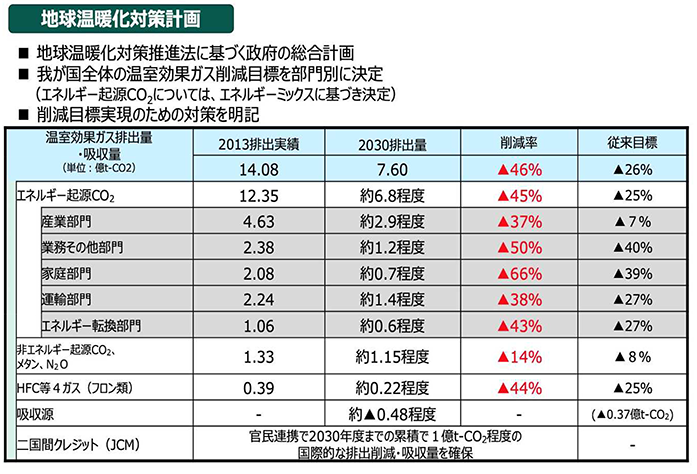

「地球温暖化対策計画」で、産業部門は国内生産縮小等により7%から37%へ、家庭部門は39%から66%削減へ上乗せした(表2)が、国民が「何をするのか」具体的に示されない。

EUの深慮遠謀

「遅れていた日本がEUに追いついた」と高揚する人もいるが、本当に良いことか?

EUグリーン戦略は、金融面でも石炭悪者論を唱え、石油、天然ガスの化石燃料にまでダイベストを主張する。

1997年の京都議定書時、EUはベルリンの壁崩壊直後の1990年を基準年としたが、東独の旧式設備を廃止し温暖化ガスの大幅削減を達成していたドイツ、北海油田開発による石炭公社の廃止で目途がついた英国の実績等、勝算があった。

欧州各国は電力系統網が張り巡らされ、ドイツが脱原発を言ってもフランスから原子力の電気を調達できるし、ロシアとはガスパイプラインが直結している。

これと比べて、わが国は孤立した島国であり、エネルギー安全保障は自らの責任で構築しなければならない。既に中国との天然ガス争奪戦が始まっている。

産業競争時代を勝ち抜くために

日本経済は、GDPの3割のグローバル企業が、輸出や海外生産で外貨を稼ぎ食料や原燃料の輸入を賄っている。

EUは、日本自動車の競争力あるHV技術を排除するなど、グリーンの名を借りた産業競争を仕掛けている。経済の屋台骨を支えてきた「モノ作り産業」が競争力を失うことなくカーボンニュートラルを実現するには、「国家として腰を据えた産業政策」が求められる。

切り札となるグリーンイノベーションだが、サンシャイン計画で産官学挙げて開発した太陽光発電技術が、コモデティー段階で低価格の中国勢に席巻された轍を踏んではならない。

再エネ推進の補助金として、再エネ電力固定価格買取制度(FIT)が設けられている。2012年参入者は高価格(40円/kwh、現在入札は10円台に下がっている)で20年固定買取という「濡れ手に泡」になっており、累積数十兆円のFIT賦課金は国民が負担している。これは電力炭素税に他ならない。

わが国は、エネルギー諸税、温暖化対策税さらにFIT賦課金等が電気料金にかかっており、今後、再生可能エネルギー大量導入が実現すると、今でも世界最高水準の電気料金が更に高騰すると予想される。

その結果、産業が国際競争力を失えば、労働者の賃金切り下げにとどまらず、国内撤退に追い込まれれば地域の雇用も失われる。

われわれは、カーボンニュートラルという「坂の上の雲」を仰ぎ見、長く険しい道のスタートを切ったばかりだ。

11世紀末から200年間、バチカンが掲げる「聖地エルサレム奪回」という宗教的熱狂の十字軍遠征のさなか、国益の観点から、敵サラセンとも交易を続けたべネチア共和国の「したたかさ」を今こそ学ばねばならない。(「海の都の物語」塩野七生・著)