PM2.5連載企画 スペシャルインタビュー

東京女子医科大学 名誉教授 香川 順氏

「PM2.5問題の今」を聞く

大気汚染と健康影響:PM2.5による健康影響は全身に及び死亡率を高める

松本 真由美

国際環境経済研究所理事、東京大学客員准教授

微小粒子(PM2.5)のリスクはロンドン・スモッグ事件当時から指摘されていた。

――PM2.5はいつ頃からそのリスクが指摘されていたのでしょうか?

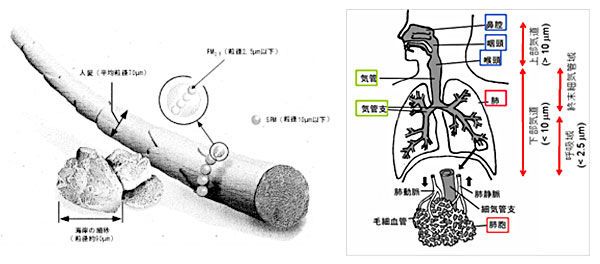

香川:PM2.5とは、直径が2.5 µm以下の微小粒子を言いますが、10 µm以下の粒子状物質は大気中に長い間浮遊し人が吸入するため、SPMと呼称され環境基準が定められています。そのなかで2.5 µm以上の粒子は機械的な破砕や物を砕く、表面をこするといったことから生じる大きな粒子です。2.5 µm以下の微小粒子は、ガス状汚染物質などからの二次生成物質、例えば、SO2から硫酸塩、NO2から硝酸塩、また元素状炭素、有機化合物や金属化合物など健康に直接有害な影響を及ぼす物質が多く含まれていて、PM2.5そのものは複雑な化合物です。

PM2.5は最近話題になったと思われる方が多いと思いますが、既に1952年のロンドン・スモッグ事件の時から微小粒子の健康影響は注目され、指摘されていました。無論、当時はPM2.5という名称はありませんでしたが、粗大粒子と微小粒子の概念はありました。当時、ロンドン市役所の屋上では、硫黄酸化物(SO2)濃度と浮遊粒子状物質(British Smoke Shade [BSS] )を測定していました。このBSSは、主として数 µmの微小粒子を測定していて、当時、既に大きな粒子よりも微小粒子が肺の深部に侵入し、微小粒子の方がより強く健康への悪影響を及ぼすことは知られていて、ロンドン・スモッグ事件での過剰死亡の死因として微小粒子がSOXよりも強く関与していたことが指摘されています。

「人の呼吸器と粒子の沈着領域(概念図)」(右)

――世界的に、10 µm以下の浮遊粒子の環境規制がされたのはいつですか?

香川:粒子状物質に関する環境基準を世界で一番早く決めたのがアメリカの環境保護庁(EPA)で、1971(昭和46)年にTotal Suspended Particulate(TSP:総浮遊粒子状物質)のNational Ambient Air Quality Standards(NAAQS:国家大気質基準、環境基準のこと)を決めました。TSPはハイボリューム・サンプラーで捕集された粒子状物質で、人が吸入しないような50~100 µmのような大きな粒子も捕集されます。

日本では1972年に、人が吸入しうる10 µm以下の浮遊粒子状物質(Suspended Particulate Matter:SPM)の環境基準が設定されました。基準設定にあたっては、我が国では1966(昭和41)年よりデジタル粉塵計で10 µm以下の粒子の測定が行われていたので、その測定結果と東京や大阪などでの疫学調査結果が重要な役割をはたしています。そして、粒子径が5 µmでは90%が気道および肺胞に沈着し、肺胞沈着率は2~4 µmの粒子が最大であることを指摘し、健康への悪影響における微小粒子の重要性を指摘しています。アメリカより先に微小粒子の危険性を指摘し、またTSPとは異なり、人が吸入しうる10 µm以下の粒子について基準を設定したことは、世界に誇るべきことでしょう。

WHO(世界保健機構)は、1972年に公衆の健康を保護するための大気汚染物質に関するガイドライン(SmokeとSO2の組合せ)を出し、1982年には2.5 µm以下の微小粒子が肺に沈着することを指摘しています。アメリカは日本より15年遅れてTSPから10 µm以下の粒子(PM10)に変更したNAAQSを設定しています。

アメリカでは、大規模なPM2.5に関する長期間の追跡疫学調査が行われている

――PM/PM2.5問題について、アメリカではどのような研究がされたのでしょうか?

香川:アメリカでは、環境保護庁(EPA)は大気質基準を評価するために、1970年から大気汚染物質の種類と濃度が異なる東部の三都市と西部の三都市でチェススタディ(Community Health and Environmental Surveillance System (CHESS) studies)を始め、1974年に研究結果を発表しましたが、測定法の誤りや統計解析の問題などが指摘され、研究そのものが中止され、研究結果は使用できないとして廃棄されました。その同じ年にハーバード大学は中部から東部にかけての6都市で各都市で約1400人を対象に追跡調査を開始しました。測定可能な汚染物質はすべて測り、さまざまな病気や死亡率との関係を評価する研究を行い、1993(平成5)年に研究結果を発表しました。死亡率リスクと大気汚染物質との関連は、TSP、SO2やO3とよりもPM10、PM2.5や硫酸塩で測定される吸入性粒子との間でより強固で、特にPM2.5と硫酸塩との関連は殆ど線形、つまりその濃度以下では影響がみられないという閾値が認められなかったことを示しました。さらに、これらの影響は、PM10の現在の基準以下の地域でも観察されました。この研究は、粒子状物質の健康影響を評価する上で、微小粒子(PM2.5)の重要性を疫学データで示した革命的研究と言えます。

香川:アメリカでは、環境保護庁(EPA)は大気質基準を評価するために、1970年から大気汚染物質の種類と濃度が異なる東部の三都市と西部の三都市でチェススタディ(Community Health and Environmental Surveillance System (CHESS) studies)を始め、1974年に研究結果を発表しましたが、測定法の誤りや統計解析の問題などが指摘され、研究そのものが中止され、研究結果は使用できないとして廃棄されました。その同じ年にハーバード大学は中部から東部にかけての6都市で各都市で約1400人を対象に追跡調査を開始しました。測定可能な汚染物質はすべて測り、さまざまな病気や死亡率との関係を評価する研究を行い、1993(平成5)年に研究結果を発表しました。死亡率リスクと大気汚染物質との関連は、TSP、SO2やO3とよりもPM10、PM2.5や硫酸塩で測定される吸入性粒子との間でより強固で、特にPM2.5と硫酸塩との関連は殆ど線形、つまりその濃度以下では影響がみられないという閾値が認められなかったことを示しました。さらに、これらの影響は、PM10の現在の基準以下の地域でも観察されました。この研究は、粒子状物質の健康影響を評価する上で、微小粒子(PM2.5)の重要性を疫学データで示した革命的研究と言えます。

1995年には、ACS(American Cancer Society)が全米151都市に居住する約50万人の成人を7年間追跡調査しましたが、ハーバードの調査と同様の結果が得られました。これらの疫学的知見を基にAmerican Lung Associationは、現在のPM10の基準値以下の地域でも健康への悪影響が認められること、そして微小粒子が重要な役割を演じていることを示す疫学データが発表されているのに、EPAはPMの基準を見直す作業を怠っていると訴えました。そこで、EPAはこれらの調査結果に基づいて、1997(平9)年にPM2.5の環境基準を新たに設定しました。このとき、PM10の基準を厳しくするという考えも出されましたが、健康への悪影響を引き起こしているのは、PM10のなかの微小粒子 [粒径≦2.5 µm(PM2.5)] なのだから、PM10の基準を厳しくすると粗大粒子(粒径が10~2.5 µm)に対し不必要な規制の負担を強いることになるので、新たにPM2.5の基準を設定することが科学的に合理性があるということで、PM2.5の基準を新しく設定しました。

その後、EPAは、2006(平成18)年に、新たに蓄積された疫学データに基づいてPM2.5の24時間値を従来の65 µg/m3から35 µg/m3へと厳しくしました。しかし、環境保護団体は、そのかでも特に年基準値は、リスクの高い集団に対して適切な保護を与えていないとしてD.C. Circuit(コロンビア特別区巡回控訴裁判所)に訴えました。D.C. Circuitは、EPAはPM2.5の年基準値が、なぜリスクを受けやすい集団を適切に保護しているのかを適切に説明していないとして、EPAにPM2.5の年基準値を差し戻しました。これを受けて、EPAは、新たな科学的知見を整理したIntegrated Science Assessment(統合された科学的評価:ISA)を作成し、Clean Air Scientific Advisory Committee(CASAC:清浄大気科学諮問委員会)やパブリック・コメントを考慮して、PM2.5の年基準値を15.0 µg/m3から12.0 µg/m3に低下させることを2012(平成24)年12月に決定しました。リスクを受けやすい集団に適切な保護を与えることに関しては、ISAで因果関係が示唆されていると分類されている子宮内での胎児の成長制限、その結果として低出生時体重や乳児死亡率のデータといった因果関係が確立されていない疫学的知見を考慮することにより、リスクを受けやすい集団に対して適切な安全幅を提供しているとしています。

なおWHOも1999年に初めてPM単独(即ち、PM10とPM2.5)の影響を評価していますが、閾値が見いだせないのでガイドライン値を示すことができないとしていましたが、2005(平成17)年にPM2.5のガイドライン値(年平均値10 µg/m3、24時間値25 µg/m3)を公表しています。