PM2.5連載企画 スペシャルインタビュー

東京女子医科大学 名誉教授 香川 順氏

「PM2.5問題の今」を聞く

大気汚染と健康影響:PM2.5による健康影響は全身に及び死亡率を高める

松本 真由美

国際環境経済研究所理事、東京大学客員准教授

PM2.5は私たちの体にどのような影響を与えるのだろうか。健康影響の問題が、私たちにとって一番気になることです。これまでの大気汚染と健康影響の歴史をたどりながら、海外でのPM2.5の疫学調査事情など、東京女子医科大学名誉教授・香川 順氏に伺いました。

大気汚染と健康影響の歴史は、工場が立ち並ぶ田舎町で始まった。

――大気汚染の歴史についてまず伺えますか?

|

香川 順(かがわ・じゅん)氏プロフィール 1962年4月~74年3月慶応義塾大学医学部助手。67年9月~69年9月米国メリーランド州立大学医学部内科学教室肺疾患研究部研究員。73年4月~74年3月北里研究所副部長兼病院呼吸器内科医長。74年4月~84年8月東海大学医学部助教授。75年4月~84年8月東海大学医学部付属病院内科医師兼務。84年9月~2002年3月東京女子医科大学教授。86年5月~93年11月中央公害対策審議会委員。93年11月~2001年2月中央環境審議会特別委員。94年4月~02年3月東京女子医科大学附属第ニ病院在宅医療部教授および内科Ⅰぜんそく外来担当。98年4月~02年3月東京女子医科大学看護学部教授。01年6月~11年6月中央環境審議会専門委員。また1994年にはWHOのディーゼル排出物質および窒素酸化物の各々のHealth CriteriaのTask Groupのメンバーも務めた。02年5月東京女子医科大学名誉教授、現在に至る。 |

香川 順氏(以下敬称略):「大気汚染」とは人為活動によって大気を汚染することで、火山の爆発のような自然発生で起きた場合は、通常は大気汚染とは言いません。発生源は、「固定発生源」と「移動発生源」とに大きく分かれます。固定発生源は発電所や工場などから、移動発生源は自動車などで、大都市の大気汚染は、移動発生源が6~7割を占めます。固定発生源、移動発生源とも燃料や燃焼方法によって汚染の性質が変わります。

歴史的には、9世紀の初め、英国でsea-coals(粉状の瀝青炭)が発掘され、木材に替わって石炭が使われ始めました。1760年代頃から英国で産業革命が起こり、小さな手工業的な作業から機械設備による大工場に集約して、効率よく生産することが主流になり、現在の近代資本主義制度が始まります。これにともないエネルギー源として石炭の消費量は爆発的に増えていきましたが、石炭を燃やすと、煤煙・煤塵、つまり黒い煙や粉塵が、また石炭に含まれる硫黄から硫黄酸化物(SOX)が排出され、建物を汚したり腐食し、また衣服が汚れるといった生活公害が問題になりました。当時は、この煤煙・煤塵とSOXが主な汚染物質として注目されましたが、当然、窒素酸化物(NOX)も排出されています。

――世界で大気汚染による健康影響問題が注目されたのはいつだったのでしょうか?

香川: 1930(昭和5)年12月1日の月曜日から、ベルギーのミューズ渓谷でミューズ川に沿って製鉄工場などが立ち並ぶ田舎町で、「気温逆転」が発生しました。これは、気温は地上から高度が高くなると下がるのが一般ですが、気温逆転が発生すると100mくらいまでは気温が上昇し、それ以上になると気温が低下し始める現象で、これを「気温逆転」といいます。気温逆転が発生すると、逆転層が地域にフタをしたような状態になり、工場などからの排出物質が拡散されず逆転層の下では汚染濃度が上昇していきます。気温逆転は、数日から長い場合は1週間ほど続きます。この田舎町では気温逆転の発生後三日目から多数の人々が呼吸器疾患に罹り、その週があける前に地域住民60人が死亡し、家畜も多数死亡するという事件がありました。

1930年のミューズ渓谷事件で大気汚染が60人の命をうばったにもかかわらず、この殺人スモッグが第二次世界大戦後の1948(昭和23)年にアメリカ・ペンシルバニア州のドノラを襲うまでは、世界の人々は大気汚染が健康に重大な影響を及ぼすことを十分認識していなかったといえます。モノンガヘラ川沿いの盆地のなかに製鉄工場や硫酸製造工場などが林立したドノラの町で、10月26日から月末にかけて気温逆転が発生し、工場から排出される汚染物質濃度が上昇し出しました。当時、この町には約1万4千人住んでいたが、住民の43%が呼吸器症状を訴え、18人が死亡しました。このドノラ事件は、徹底的に調査され、その報告書はスモッグ事件の健康影響に関する古典となっています。この事件では高濃度の大気汚染に曝露された人々の追跡調査をしています。1952年と57年の追跡調査では、曝露を受けた人は受けなかった人に比べて死亡率が高いことがわかりました。しかし、汚染物質濃度が測定されていなかったため、研究としては致命的な欠陥があり、また田舎で発生したためほとんど注目されませんでした。

ロンドンのスモッグ諸事件で大気汚染による健康影響問題が世界的に注目された。

――都市での大気汚染による健康影響は、どこで最初に問題になったのでしょうか?

香川:1952(昭和27)年にロンドン・スモッグ事件が起きました。この年の12月5日から9日まで約1週間、気温逆転が起こり、例年の同じ時期に比べ約4千人も多く死亡(過剰死亡)者が増えました。今まで大気汚染は生活公害でしか認識されていませんでしたが、ロンドン・スモッグ事件で都市でも健康被害が引き起こされることが初めて認識されたのです。過去の記録を遡って調べてみると、1952年ほどではないが過去にもスモッグに関連した過剰死亡がみられ、1952年後にも過剰死亡が発生しています。ロンドンでは過去にコレラやインフルエンザなどの流行で多くの人が死亡していますが、これらの伝染病による死亡者数に匹敵する死亡者数を大気の汚れが引き起こしていることが分かったのです。具体的に述べると、人口百万対の過剰死亡数は、1866年のコレラで426、1918年のインフルエンザで785、1952年のスモッグで445です。 健康な人でも急性気管支炎にかかり、乳幼児や高齢者が急性の呼吸器疾患にかかりました。慢性の心肺疾患患者は病状が悪化し、70歳以上の高齢者や呼吸器や心臓の病気を患う人の死亡率が高くなりました。しかも、先のミューズ渓谷やドノラ事件の主因は工場からの排出物質でしたが、ロンドン事件では大気汚染の約60%が家庭の暖房で使用している石炭燃焼によるもので、かつ大都市で発生し、我々の生活により密接した事件でありました。また、ロンドン市役所の屋上で、浮遊粉塵や二酸化硫黄(SO2)が測定されていたため、これらの大気汚染物質濃度への曝露と死亡率や罹患率などの健康影響との曝露-反応(影響)関係を評価することができたため大気汚染の医学研究を飛躍的に推進させることになったのです。

(注)硫黄酸化物(SOX)としては、6種類の硫黄の酸化物が知られているが、大気汚染物質としてのSOXは、SO2と三酸化硫黄(SO3)で、その大部分はSO2である。SO3は大気中の水分と反応して硫酸ミストが生成され、この三種類がSOXといえる。我が国では、地域での大気汚染としてのSOXの測定は二酸化鉛法で測定されていたが、その後、溶液導電率法によるSO2濃度が測定されるようになった。

窒素酸化物(NOX)は、窒素の酸化物で主なものは5種類ほどあるが、大気汚染物質としては一酸化窒素(NO)とNO2で、この両者あわせてNOXと呼称。排気ガス中のNOXは、殆どがNOであるが、大気中でO3などで酸化されNO2になる。NOXの毒性の主な原因物質はNO2である。

――ロンドン・スモッグ事件が、大気汚染問題に取り組む大きな契機になったのでしょうか。

香川:そうです。この事件をきっかけに大気汚染による健康影響の研究が世界的に進んでいきました。イギリスではロンドン・スモッグ事件が起こった翌年に「大気清浄法」が発令されて、様々な対策が行われるようになりました。

――その頃、日本はどのような状況でしたか?

香川:1945(昭和20)年に終戦を迎え6~7年後には、日本経済は戦前のレベルに回復しました。しかし、大量の石炭消費により、煤煙・煤塵、SOXの汚染が問題になっていました。ロンドン・スモッグ事件が起きた1952(昭和27)年の数年後から、日本は前例のない高度経済成長の時期を迎え、汚染が深刻化しました。エネルギー源が石炭から石油に移り変わり、四日市地区に一大石油コンビナートが建設され、1958(昭和33)年頃から本格操業が始まり、名古屋の南部地域でも臨界工業地帯が形成されました。このような状況の下で石油消費量が増大し、従来の石炭使用による煤煙・煤塵とSOXに、石油消費に伴うSOXが加わり、SOXによる大気汚染が広域化し、日本各地の大規模工業地帯で大気汚染による健康影響が顕著な問題となってきました。

四日市地域では1961(昭和36)年頃から喘息様症状のいわゆる「四日市喘息」の症状を訴える住民が増えだし、後に日本の大気汚染問題の原点となった四日市公害問題へと進展していきました。1967(昭和42)年には、四大公害訴訟(熊本県の水俣病、富山県のイタイイタイ病、三重県の四日市喘息、新潟県の第二水俣病)の一つである四日市公害に関する訴訟が起きました。5年後の判決で、企業活動によるSOXを含む汚染物質の排出によるものであるとして、企業の責任が明らかにされました。この判決は、当時の三重県立医科大学の吉田克己教授による疫学調査結果に基づいてなされ、疫学的因果関係という言葉が、裁判用語として使用されるようになりました。

四日市地域では1961(昭和36)年頃から喘息様症状のいわゆる「四日市喘息」の症状を訴える住民が増えだし、後に日本の大気汚染問題の原点となった四日市公害問題へと進展していきました。1967(昭和42)年には、四大公害訴訟(熊本県の水俣病、富山県のイタイイタイ病、三重県の四日市喘息、新潟県の第二水俣病)の一つである四日市公害に関する訴訟が起きました。5年後の判決で、企業活動によるSOXを含む汚染物質の排出によるものであるとして、企業の責任が明らかにされました。この判決は、当時の三重県立医科大学の吉田克己教授による疫学調査結果に基づいてなされ、疫学的因果関係という言葉が、裁判用語として使用されるようになりました。

――こうした事態に、国は具体的な対策に乗り出したのでしょうか?

香川:石炭使用に伴う煤煙・煤塵を規制するために1962(昭和37)年に煤煙規制法(煤煙の排出の規制等に関する法律)が制定されましたが、深刻化する煤煙・煤塵やSOXに対して、政府は、総合的な汚染防止対策を進めるために1967(昭和42)年に「公害対策基本法」を制定し、翌年「大気汚染防止法」が成立しました。1969年には我が国最初の環境基準である「いおう酸化物に係る環境基準」(1973年に二酸化硫黄に係る環境基準に改正)が制定されました。これらによって、原油の低硫黄化や液化天然ガスへの燃料転換、排気ガスの脱硫装置を工場に設置するなどの対策が進み、7~9年後にはほとんどの地域で環境基準を達成しています。

一方、深刻化する大気や水質汚染に係る健康被害を救済するために1969(昭和44)年に「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」が制定され、その後、同法に代わって1973年には「公害健康被害補償法」が施行されました。この法律は、大気汚染系疾病に関しては、大気中のSO2の年平均値が0.05 ppm以上(SO2の環境基準の約2~2.5倍に相当)の地域で、慢性気管支炎・気管支喘息・肺気腫、喘息性気管支炎の4つの指定疾病が空気のきれいなところに比べて増えている地域(実際は、慢性気管支炎の基本症状である持続性せき・たん症状の有症率が空気清浄地域に比し、おおむね2~3倍以上で評価)を指定して、指定疾病に罹患している者の療養費、生活費等を補償する制度で、汚染原因者(企業)が補償費用を負担しました。

政府は、公害対策を一層推進するために、1970年の暮れの国会は「公害国会」と呼ばれ、公害対策基本法、道路交通法、騒音規制法などを一部改正し、公害対策を一層充実させました。そして、1971(昭和46)年に環境庁(2001年に中央省庁再編に伴い環境省)を発足させました。

――東京でも大気汚染の問題は起きましたか?

香川:東京でも私が医学生の頃(1955(昭和30)年~1961(昭和36)年)は、冬になると煤煙・煤塵によるスモッグで視界が悪くなり100 m位の先がかすんでよく見えない日がみられましたが、事件と呼ばれるような事件は発生していませんでしたが、1970(昭和45)年に「光化学スモック事件」が東京で発生しました。7月に杉並の東京立正高校で運動中の高校生が目や咽頭の刺激症状、咳、呼吸困難、頭痛、しびれ感を訴え、一部の者は高度の呼吸困難、痙攣発作や意識障害などを起こし救急病院に搬送される者もでて、大騒ぎになりました。この発症原因について、硫酸ミスト説など様々の説がでましたが、後の研究(香川らの調整された人の曝露研究)で、目、咽頭や気道の刺激症状は光化学オキシダント(オゾン(O3)やperoxyacetyl nitrate(PAN)など)で説明できることが分かりました。痙攣発作や意識障害については目や気道刺激症状から不安を引き起こし、過呼吸(過剰換気)が誘発されて過剰換気症候群が発症したためという説などがだされましたが、未だに真因は分かっていません。二年後には練馬区の石神井南中学校でも類似の症状が観察されています。目や気道刺激症状などは、現在でも一般の地域住民でも観察されています。

光化学オキシダント(OX)は、NOXと炭化水素に太陽の紫外線が照射することにより光化学反応で二次的に形成されるもので、このとき微小粒子も形成されるので光化学スモッグと呼称されますが、主成分はO3です。そこで、国は、固定発生源のNOXに対しては1973(昭和48)年の排出基準設定で産業型公害規制を順次強化し、自動車排出ガスからのNOXに対しても1978(昭和53)年から本格的な規制が開始されました。炭化水素に対しても大気汚染防止法に基づいて規制に取り組んでいます。

光化学スモッグ事件を契機に、NOXへの関心が高まり、自動車排出ガスに係る公害訴訟が1976(昭和51)年から各地で発生し、1996(平成8)年には、国、東京都、首都高速道路公団およびディーゼル自動車メーカーを相手に東京訴訟が提訴(2007(平成19)年に和解)されたりしています。

また、光化学スモッグ事件が発生した1970(昭和45)年には、あるグループの健康診断機関が、新宿区牛込柳町の交差点付近の住民の健康診断でかなり多くの者が鉛中毒に罹患している疑いがあり、その鉛は自動車排出ガスに由来していると公表し、牛込柳町鉛害事件として取り上げられました。しかし、その後の別の機関による再検査で、血中鉛の測定手技に問題があることが分かり、鉛中毒の心配はないことが判明しました。この騒動の経過中に国会で、この問題が取り上げられ、時の大臣の「それならガソリンに鉛を入れないようにすれば良いではないか」との鶴の一声で、ガソリンの無鉛化が進み、レギュラー・ガソリンは1975(昭和50)年に無鉛化、プレミアム・ガソリンは1987(昭和62)年から完全に無鉛化されました。ガソリンの無鉛化は先進諸国のなかで一番早くなしとげられ、怪我の功名(?)といえます。

「日本の大気汚染による健康影響問題は解決した」という誤った認識が広がっている。

――日本は公害や光化学スモッグ対策として、厳しい環境基準を課してきたのですか?

香川:1969(昭和44)年に我が国最初の環境基準である「いおう酸化物に係る環境基準(1973年に二酸化硫黄に係る環境基準に改正)」を設定後、1970年に一酸化炭素(CO)、1972年に浮遊粒子状物質(SPM)、1973年に光化学オキシダント(OX)とNO2の五つの主要大気汚染物質の環境基準が設定されました。しかし、NO2に係る環境基準はあまりにも厳しく、達成することが困難なため、産業界からも最新の医学的な知見に基づき見直すべきだという動きが起こりました。見直しの結果、1978(昭和53)年に基準値は2~3倍に緩められ、緩和の基になった疫学データの統計解析手法などを巡り、旧環境基準が正しいのだというNO2論争などがおこったりしました。

大気汚染対策によりOX以外の主要大気汚染物質濃度は減少していっているなかで、公害健康被害補償法(公健法)で認定されている喘息患者数は増え続け、補償費用も増え続けました。補償費用を負担している産業界から、喘息患者が増えているのは大気汚染以外の要因で増えているのではないかと、公健法のあり方を見直すべきだという要望が出ました。

そこで環境庁は、公健法制定時の高濃度のSO2濃度は著しく改善されていることを踏まえて、1983(昭和58)年に中央公害対策審議会(中公審)に我が国の大気汚染の様態の変化を踏まえ、公健法の大気汚染系疾病に係る第1種地域の今後のあり方について諮問しました。中公審の環境保健部会は「大気汚染と健康影響との関係の評価等に関する専門委員会」を設置し、そこでの検討結果を3年後の1986(昭和61)年に専門委員会報告として中公審に提出しました。検討結果は「現在の大気汚染は、総体として慢性閉塞性肺疾患の自然史に何らかの影響を及ぼしている可能性は否定できないが、昭和30~40年代とは同様のものとは考えられなかった」というものでした。つまり、簡潔に述べると、「現在の大気汚染は、補償しないといけないような呼吸器疾患を発症させるような状況ではない」という結論である。

この結論に基づき、公健法の第1種地域の地域指定に該当する地域がなくなり、新たな患者も認定しないことになりました。行政も産業界も「日本の大気汚染に係る公害問題は片付いた」と考えたわけです。

但し、専門委員会報告では、一般環境よりも濃度の高い局地的汚染(自動車沿道汚染を念頭においた表現)と感受性の高い集団の存在を考慮する必要があると注意を喚起しています。これを受けて環境庁は、局地的汚染の研究班(後に、そら(SORA:Study On Respiratory disease and Automobile exhaust)プロジェクト)と大気汚染による健康影響を早期に発見するための環境保健サーベイランス検討班を発足させ今日に至っています。そらプロジェクトは、2005(平成17)年から自動車排出ガスと学童の喘息および成人の慢性閉塞性肺疾患(COPD)との関連の追跡調査を行い、2011(平成23)年に結果報告書が出されています。その結果は、自動車排出ガスへの曝露と喘息やCOPDの間で一貫性のある関連は認められないが、学童の喘息では、元素状炭素とNOX個人曝露推計値との間で一部関連が認められたというものでした。

――この1986(昭和61)年の専門委員会報告は大きな影響を与えたのでしょうか?

香川:報告の結果、上記の注意を喚起する事項が指摘されているのにもかかわらず、大気汚染問題に関する研究費は大幅にカットされ、新たにオゾン層破壊や温暖化問題などの地球環境問題に世間の関心がシフトしました。大気汚染に関する研究者、特に医師で健康影響問題を研究する者がほとんどいなくなってしまいました。

一方、環境汚染問題は複雑化・多様化・広域化しています。環境基準が定められている物質にSO2・SPM・CO・NO2・光化学OXの5つの大気汚染物質がありますが、この他にも健康に悪影響を及ぼす大気汚染物質はたくさんあります。固定発生源から出てくる排出物や移動発生源の自動車の排気ガスに含まれるベンゼンなどを含む有害な有機化合物などによる健康影響にも対応しなければなりません。1993(平成5)年に「環境基本法」が成立(これに伴い公害対策基本法は廃止)していますが、これは、法的な規制ばかりでなく事業者等は自主管理をして、自主的な排出量の低減を求めています。

微小粒子(PM2.5)のリスクはロンドン・スモッグ事件当時から指摘されていた。

――PM2.5はいつ頃からそのリスクが指摘されていたのでしょうか?

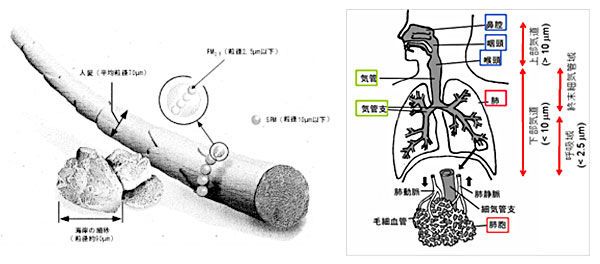

香川:PM2.5とは、直径が2.5 µm以下の微小粒子を言いますが、10 µm以下の粒子状物質は大気中に長い間浮遊し人が吸入するため、SPMと呼称され環境基準が定められています。そのなかで2.5 µm以上の粒子は機械的な破砕や物を砕く、表面をこするといったことから生じる大きな粒子です。2.5 µm以下の微小粒子は、ガス状汚染物質などからの二次生成物質、例えば、SO2から硫酸塩、NO2から硝酸塩、また元素状炭素、有機化合物や金属化合物など健康に直接有害な影響を及ぼす物質が多く含まれていて、PM2.5そのものは複雑な化合物です。

PM2.5は最近話題になったと思われる方が多いと思いますが、既に1952年のロンドン・スモッグ事件の時から微小粒子の健康影響は注目され、指摘されていました。無論、当時はPM2.5という名称はありませんでしたが、粗大粒子と微小粒子の概念はありました。当時、ロンドン市役所の屋上では、硫黄酸化物(SO2)濃度と浮遊粒子状物質(British Smoke Shade [BSS] )を測定していました。このBSSは、主として数 µmの微小粒子を測定していて、当時、既に大きな粒子よりも微小粒子が肺の深部に侵入し、微小粒子の方がより強く健康への悪影響を及ぼすことは知られていて、ロンドン・スモッグ事件での過剰死亡の死因として微小粒子がSOXよりも強く関与していたことが指摘されています。

「人の呼吸器と粒子の沈着領域(概念図)」(右)

――世界的に、10 µm以下の浮遊粒子の環境規制がされたのはいつですか?

香川:粒子状物質に関する環境基準を世界で一番早く決めたのがアメリカの環境保護庁(EPA)で、1971(昭和46)年にTotal Suspended Particulate(TSP:総浮遊粒子状物質)のNational Ambient Air Quality Standards(NAAQS:国家大気質基準、環境基準のこと)を決めました。TSPはハイボリューム・サンプラーで捕集された粒子状物質で、人が吸入しないような50~100 µmのような大きな粒子も捕集されます。

日本では1972年に、人が吸入しうる10 µm以下の浮遊粒子状物質(Suspended Particulate Matter:SPM)の環境基準が設定されました。基準設定にあたっては、我が国では1966(昭和41)年よりデジタル粉塵計で10 µm以下の粒子の測定が行われていたので、その測定結果と東京や大阪などでの疫学調査結果が重要な役割をはたしています。そして、粒子径が5 µmでは90%が気道および肺胞に沈着し、肺胞沈着率は2~4 µmの粒子が最大であることを指摘し、健康への悪影響における微小粒子の重要性を指摘しています。アメリカより先に微小粒子の危険性を指摘し、またTSPとは異なり、人が吸入しうる10 µm以下の粒子について基準を設定したことは、世界に誇るべきことでしょう。

WHO(世界保健機構)は、1972年に公衆の健康を保護するための大気汚染物質に関するガイドライン(SmokeとSO2の組合せ)を出し、1982年には2.5 µm以下の微小粒子が肺に沈着することを指摘しています。アメリカは日本より15年遅れてTSPから10 µm以下の粒子(PM10)に変更したNAAQSを設定しています。

アメリカでは、大規模なPM2.5に関する長期間の追跡疫学調査が行われている

――PM/PM2.5問題について、アメリカではどのような研究がされたのでしょうか?

香川:アメリカでは、環境保護庁(EPA)は大気質基準を評価するために、1970年から大気汚染物質の種類と濃度が異なる東部の三都市と西部の三都市でチェススタディ(Community Health and Environmental Surveillance System (CHESS) studies)を始め、1974年に研究結果を発表しましたが、測定法の誤りや統計解析の問題などが指摘され、研究そのものが中止され、研究結果は使用できないとして廃棄されました。その同じ年にハーバード大学は中部から東部にかけての6都市で各都市で約1400人を対象に追跡調査を開始しました。測定可能な汚染物質はすべて測り、さまざまな病気や死亡率との関係を評価する研究を行い、1993(平成5)年に研究結果を発表しました。死亡率リスクと大気汚染物質との関連は、TSP、SO2やO3とよりもPM10、PM2.5や硫酸塩で測定される吸入性粒子との間でより強固で、特にPM2.5と硫酸塩との関連は殆ど線形、つまりその濃度以下では影響がみられないという閾値が認められなかったことを示しました。さらに、これらの影響は、PM10の現在の基準以下の地域でも観察されました。この研究は、粒子状物質の健康影響を評価する上で、微小粒子(PM2.5)の重要性を疫学データで示した革命的研究と言えます。

香川:アメリカでは、環境保護庁(EPA)は大気質基準を評価するために、1970年から大気汚染物質の種類と濃度が異なる東部の三都市と西部の三都市でチェススタディ(Community Health and Environmental Surveillance System (CHESS) studies)を始め、1974年に研究結果を発表しましたが、測定法の誤りや統計解析の問題などが指摘され、研究そのものが中止され、研究結果は使用できないとして廃棄されました。その同じ年にハーバード大学は中部から東部にかけての6都市で各都市で約1400人を対象に追跡調査を開始しました。測定可能な汚染物質はすべて測り、さまざまな病気や死亡率との関係を評価する研究を行い、1993(平成5)年に研究結果を発表しました。死亡率リスクと大気汚染物質との関連は、TSP、SO2やO3とよりもPM10、PM2.5や硫酸塩で測定される吸入性粒子との間でより強固で、特にPM2.5と硫酸塩との関連は殆ど線形、つまりその濃度以下では影響がみられないという閾値が認められなかったことを示しました。さらに、これらの影響は、PM10の現在の基準以下の地域でも観察されました。この研究は、粒子状物質の健康影響を評価する上で、微小粒子(PM2.5)の重要性を疫学データで示した革命的研究と言えます。

1995年には、ACS(American Cancer Society)が全米151都市に居住する約50万人の成人を7年間追跡調査しましたが、ハーバードの調査と同様の結果が得られました。これらの疫学的知見を基にAmerican Lung Associationは、現在のPM10の基準値以下の地域でも健康への悪影響が認められること、そして微小粒子が重要な役割を演じていることを示す疫学データが発表されているのに、EPAはPMの基準を見直す作業を怠っていると訴えました。そこで、EPAはこれらの調査結果に基づいて、1997(平9)年にPM2.5の環境基準を新たに設定しました。このとき、PM10の基準を厳しくするという考えも出されましたが、健康への悪影響を引き起こしているのは、PM10のなかの微小粒子 [粒径≦2.5 µm(PM2.5)] なのだから、PM10の基準を厳しくすると粗大粒子(粒径が10~2.5 µm)に対し不必要な規制の負担を強いることになるので、新たにPM2.5の基準を設定することが科学的に合理性があるということで、PM2.5の基準を新しく設定しました。

その後、EPAは、2006(平成18)年に、新たに蓄積された疫学データに基づいてPM2.5の24時間値を従来の65 µg/m3から35 µg/m3へと厳しくしました。しかし、環境保護団体は、そのかでも特に年基準値は、リスクの高い集団に対して適切な保護を与えていないとしてD.C. Circuit(コロンビア特別区巡回控訴裁判所)に訴えました。D.C. Circuitは、EPAはPM2.5の年基準値が、なぜリスクを受けやすい集団を適切に保護しているのかを適切に説明していないとして、EPAにPM2.5の年基準値を差し戻しました。これを受けて、EPAは、新たな科学的知見を整理したIntegrated Science Assessment(統合された科学的評価:ISA)を作成し、Clean Air Scientific Advisory Committee(CASAC:清浄大気科学諮問委員会)やパブリック・コメントを考慮して、PM2.5の年基準値を15.0 µg/m3から12.0 µg/m3に低下させることを2012(平成24)年12月に決定しました。リスクを受けやすい集団に適切な保護を与えることに関しては、ISAで因果関係が示唆されていると分類されている子宮内での胎児の成長制限、その結果として低出生時体重や乳児死亡率のデータといった因果関係が確立されていない疫学的知見を考慮することにより、リスクを受けやすい集団に対して適切な安全幅を提供しているとしています。

なおWHOも1999年に初めてPM単独(即ち、PM10とPM2.5)の影響を評価していますが、閾値が見いだせないのでガイドライン値を示すことができないとしていましたが、2005(平成17)年にPM2.5のガイドライン値(年平均値10 µg/m3、24時間値25 µg/m3)を公表しています。

動脈硬化、心筋虚血などPM2.5による健康影響は全身に及び、死亡率を高める

――PM2.5はどのような症状や病気を引き起こすのでしょうか?

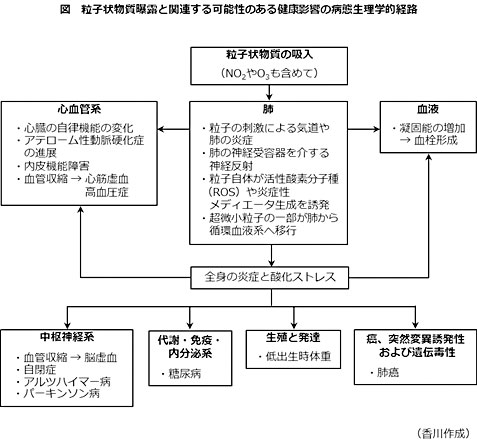

香川:世界各地での研究結果をみると、発生源が異なるので、PM2.5の組成が違うのにPM2.5の重量濃度で評価すると似た結果が示されています。PM2.5は体に入ってくると活性酸素を放出しやすい。そのために肺に影響を及ぼし、肺の気道の炎症を起こします。血液に入ると、血液の凝固も起こしやすい。心臓に対しては心臓を規則正しく動かす自律神経機能や、冠動脈血管に影響を及ぼし、心筋虚血などの影響を引き起こします。冠動脈に限らず、全身の動脈硬化を促進します。血管を収縮して高血圧症を誘発したり、脳に対しては脳虚血など、全身に影響を及ぼします。

EPAが2009年に公表したPMに関するISAでも、PM2.5は短期および長期間曝露の両方で心血管系への影響との因果関係を認めています。生殖および胎児の発達への影響もまだはっきりしていませんが示唆されています。また中枢神経系への影響、自閉症、アルツハイマー、パーキンソンなどにも関係してくるのではないかというデータも出ており、全身のありとあらゆる病気に関係している可能性があり、死亡率を高めることが指摘されています。

――PM2.5の有効な対策はないのでしょうか?

香川:PM2.5対策と言っても汚染源が多様化しているので、効率的効果的対策は難しいです。SO2やNO2などのガス状汚染物質から二次生成されるものに対しては、ガス状汚染物質の排出源対策が必要であり、元素状炭素のような自動車などからの排出物質の一次汚染物質に対しては粒子状汚染物質対策、さらに一次や二次性に生成される粒子状汚染物質には、幾つかの健康に有害な重金属も含まれているので、これらの重金属の排出源対策も必要になります。PM2.5の中の何が健康影響を引き起こしているかがわかってくれば、その物質を排出している排出源を規制するなど有効な対策につながります。

アメリカではNPACT(National Particle Components Toxicity) study と言うプロジェクト研究がEPAとHealth Effects Institute(HEI)の支援で進行中で、PM2.5を含む粒子の成分を調べて、その成分と疫学研究結果との関連を調べた研究結果が本年末頃には発表される予定です。これはニューヨーク大学を中心にしたグループ、シアトルにあるワシントン大学を中心にしたグループおよびアルバカーキにあるLovelace Respiratory Research Instituteが一緒になって疫学研究と動物実験(中毒学的研究)とを結びあわせて、粒子状物質のどの組成が、どのような質の健康への悪影響を及ぼしているかを調査しています。

今までは汚染物質を吸入したら呼吸器への影響が主であると考えられていたので、呼吸器系への影響が調査の焦点になっていましたが、PM2.5は呼吸系よりも心血管系により強い関連を示していることがわかってきました。NPACT studyでも心臓血管系に重点を置いて調査が開始され、一部結果が出てきています。

PM2.5はグローバルな“早死”原因第7位。米国では死亡原因全体の5.4%がPM2.5に依る。

――PM2.5の健康影響に関して具体的なデータはありますか?

香川:具体的なデータ、つまり地域住民を対象にした個別の疫学調査は数多くあり、EPAが2009(平成21)年に公表してるPMのISAには数多くの研究結果が示されています。これらの研究結果をもとに、PM2.5の健康影響を総合的に評価したものが最近公表されだしています。例えば、WHOは、2010年の死亡統計を世界的に調べ、本来の寿命よりも短く、早死にする人の原因をグローバルに評価したものを公表しています。それによると第1位は不適切な食事、2位は高血圧、3位は喫煙です。PM2.5などの粒子状物質は第7位にランクされています。

香川:具体的なデータ、つまり地域住民を対象にした個別の疫学調査は数多くあり、EPAが2009(平成21)年に公表してるPMのISAには数多くの研究結果が示されています。これらの研究結果をもとに、PM2.5の健康影響を総合的に評価したものが最近公表されだしています。例えば、WHOは、2010年の死亡統計を世界的に調べ、本来の寿命よりも短く、早死にする人の原因をグローバルに評価したものを公表しています。それによると第1位は不適切な食事、2位は高血圧、3位は喫煙です。PM2.5などの粒子状物質は第7位にランクされています。

アメリカではPM2.5により死亡すると考えられる割合は、死亡全体の5.4%と評価されています。この数字は公衆衛生学的に考えても重要と言えるでしょう。子供(18歳以下)への影響を見ると、PM2.5に関連した喘息による救急外来の受診者は11万人。8~12歳でPM2.5に関連する急性気管支炎患者は20万人、喘息の症状悪化が250万人とされ、PM2.5の対策が必要に迫られています。

またアメリカの公衆衛生対策プログラムで行われている微小粒子とオゾンの削減対策は、米国内で16万人の早死を防ぐことができ、心臓発作で13万人、その他の病気での病院受診で8万6千人、仕事を休む労働損失を1300万日分、また170万のぜんそく発作を防止できていると評価しています。これは、アメリカの歴史で最も成功している公衆衛生対策プログラムの一つで、粒子状物質削減に1ドル投資すると30ドル以上の還元が得られていると評価されています。

――日本でもPM2.5による健康影響が気になります。

香川:日本の研究環境は欧米に比べると最悪で、先に述べた中公審の専門委員会報告書で「我が国の大気汚染は補償しないといけないような病気を発症あるいは増悪させるようなレベルではない」と評価して以来、現在では、特に医師で大気汚染の健康影響をライフワークにしている大学の研究者は、私が知る限り医学部で1人、他学部で1人しかいません。医師以外の研究者でも、大気汚染の健康影響をライフワークにしている研究者は、国立環境研究所でさえも数人です。民間の団体の日本自動車研究所でも、自動車排出ガスの健康影響の研究者は数人です。研究者の絶対数が不足しています。一方、欧米では、絶えず問題提起を行いながら研究を続ける研究者が数多くいて、PM2.5の健康影響の解明にも取り組み、上述のように科学的証拠に基づいたPM2.5を含めた大気汚染対策を進めています。

一方、我が国では、上記のような状況ですから、2009(平成21)年に我が国で微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準値を検討する際にも、我が国のPM2.5に関連した疫学データがないために、アメリカの基準値をそのまま採用する事態になっています。

我が国も、若い研究者が大気汚染の健康影響問題に興味をもち、科学的証拠を蓄積し、科学的証拠に基づいた効果的効率的対策が実施できるような研究環境の整備が望まれます。