第7話(2の1)「ポスト『リオ・京都体制』を目指して(その2)」

加納 雄大

在ウィーン国際機関日本政府代表部 公使

本年の気候変動交渉もいよいよ佳境を迎え、今月26日からカタールのドーハでCOP18が開催される。

第7話では、今後の国際交渉において日本が目指すべき新たな国際枠組み像について若干の検討を試みることとしたい。

ここでは、COP17でのダーバン合意を受けて現在行われている、将来枠組みを巡る議論とも大いに関連する論点が含まれている。そして、その多くは現行の「リオ・京都体制」の抱える問題点からの教訓に基づく。

なかでも最大の論点は、新たな国際枠組みが「全ての締約国に適用される(applicable to all Parties)」ものであるべきという点である。90年代初頭の国際社会をベースに先進国と途上国に厳格に分ける二分論(dichotomy)が、「リオ・京都体制」の最大の問題点であり、これを如何に克服するかが、コペンハーゲンからカンクン、ダーバンに至る気候変動交渉における最大の課題であったと言える。その論争は今も続いている。

もう一つの重要論点は、国際枠組みが持つべき「法的拘束力」の問題である。COP16、COP17でそれぞれ焦点になった、京都議定書「延長」問題、将来枠組みの法的性格を巡る問題がこれにあたる。現行「リオ・京都体制」における、先進国のみに数値目標による排出削減を義務づけた京都議定書の根幹が、一つの理念型とされてきたが、実効性確保の観点から、改めて再検討すべきではないか。

第6話で述べた、3つの視点(long term, global, pragmatic)を如何に将来の国際枠組みに織り込んでいくか。この課題に対して日本が提示したのが、「世界低炭素成長ビジョン(Japan’s Vision and Actions toward Low Carbon Growth and Climate Resilient World)」である。政策、技術、市場、資金を総動員し、先進国と途上国が連携しながら、世界規模で低炭素成長と強靭な社会の構築を実現していこうという提案である。これは左程目新しい提案ではない。国際社会の長年の課題である「環境と経済の両立/持続可能な発展」を改めて正面からとらえ直したものである。そして、それが非常に実現困難な課題であることこそが、環境外交を尖鋭化させる、「武器無き戦争」の根本原因(root cause)であることを踏まえての提案なのである。

将来枠組みを巡っては異なるアプローチ、「アメとムチ」のムチに傾斜したやり方もある。現在、国際紛争案件となりつつある、EUによるEU−ETSの国際航空への一方的適用がその一例である。好むと好まざるとにかかわらず、こうしたアプローチが今後更に出てくる可能性も排除されないであろう。

本稿が、COP18とそれ以降に今後本格化するであろう、将来枠組みを巡る国際交渉での議論を理解するに際しての一助となれば幸いである。

*本文中意見にかかる部分は執筆者の個人的見解である。

1.ポスト「リオ・京都体制」のイメージ

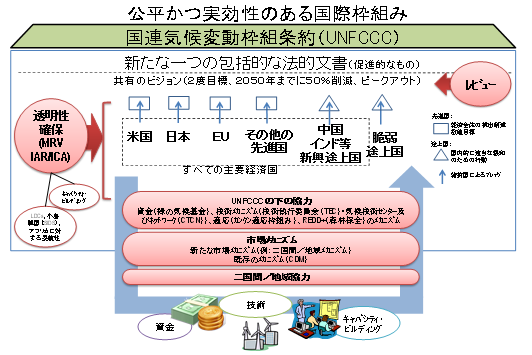

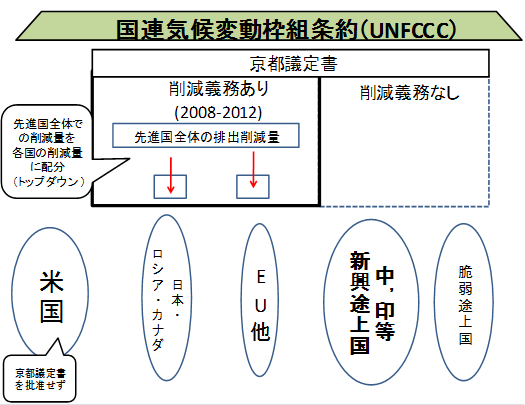

現時点で考え得る、ポスト「リオ・京都体制」のイメージを図示したのが図表7-1である。なお、現行の「リオ・京都体制」のイメージは図表7-2のとおりである。

このポスト「リオ・京都体制」を考えるにあたって、注意すべきいくつかのポイントは以下のとおりである。

出典:外務省資料等をもとに筆者作成

出典:外務省資料等をもとに筆者作成

(1)全ての国に適用される(applicable to all Parties)こと

最も重視すべき点であるといってよい。現行「リオ・京都体制」の最大の問題点は、1990年代初頭の国際社会をベースに排出削減義務を負う国と負わない国を厳格に分ける二分論(dichotomy)の構造であった。ダーバンCOP17では、新たな枠組みは「全ての締約国に適用される(applicable to all Parties)」ことが明記された一方、「共通に有しているが差異のある責任」原則については明記されなかった。もちろん、この将来枠組みの策定プロセスも現行の国連気候変動枠組条約の下で(under the Convention)行われる以上、同原則が否定されているわけではない。コペンハーゲン合意においても、各国が提出した温暖化対策目標は、先進国が絶対目標であるのに対し、途上国は効率性目標であるなど、内容もフォーマットも依然として差異はある。

しかしながら、コペンハーゲンからカンクンを経て、ダーバンに至る国際交渉の流れが、先進国と途上国(特に新興国)の温暖化対策を出来るだけ共通の土俵にのせていこうとする方向にあることは明らかである。今後の交渉では、この方向性を更に後押ししていくべきである。「共通に有しているが差異のある責任」原則も、時代の流れに応じて再定義していく必要がある。こうした方向性はまた、新興国のプレゼンス増大にともなう、他の分野での国際枠組みの再編成の流れ(G20首脳会議の創設や、ブレトン・ウッズ機関における出資比率の見直しなど)にも沿うものである。如何なるグローバル・ガバナンスの構築においても、発言力と責任は表裏一体であることを全ての国が認識する必要があろう。

(2)法的拘束力(legally binding)のあり方

気候変動問題を規律する国際枠組みが法的拘束力(legally binding)を持つべきか否かは、これまでの国際交渉で最も注目され、かつ論争をよんだ点である。現行の「リオ・京都体制」、なかんずく京都議定書の根幹は、先進国に排出削減の数値目標を義務づけたことにある。以来、これが「法的拘束力のある枠組み」の理念型とされ、いかにこの理念型を絶やさないか(legal gapを生じさせないか)がここ数年の国際交渉における一大争点となった。COP17でも、将来枠組みの性格が法的拘束力を持つものか否かは、最後まで重要な争点となった。引き続き重要な論点であることは間違いない。が、少し冷静に考える必要もあると思われる。図表7-1において、「新たな一つの包括的な法的文書」とのみ記してあるのは、将来枠組みの法的性格は、国際交渉における各国の動向をみつつ、出来るだけオープンに検討されるべきとの問題意識からである。

そもそも、何のための法的拘束力かを冷静に考える必要があろう。法的拘束力は、国際枠組みの実効性確保の重要な要素の一つではあっても、唯一絶対のものではない。法的拘束力が無くても相当程度の実効性確保される国際枠組みは存在する。国際業務に従事する各国の銀行の自己資本比率を規制するバーゼル合意や、輸出信用や開発援助等の分野で加盟国の行動を規律するOECDのガイドラインはその一例である。これらの枠組みでは、法的拘束力よりも、銀行の健全性に関する市場の評価や、加盟各国間のピアプレッシャーが、これら国際枠組みの実効性を担保しているといえる。逆に法的拘束力が規定されていても、想定された実効性は確保できない例もある。京都議定書に署名したものの批准を行わなかった米国や、批准したものの結局脱退したカナダはその最たる例である。

気候変動問題を規律する国際枠組みにおいて法的拘束力を指向する議論としては、それが各国の温暖化対策に対する予見可能性を強化し、炭素市場への信頼性を支えるといった議論がある。各国の金融政策のみならず財政政策、銀行監督制度をも統合することで単一通貨の信認を確保しようとするユーロを巡る議論と似たところがある。しかし、ユーロ維持の為の各種政策と同様、各国の温暖化政策の予見可能性は、結局それらの政策の妥当性、国民一般における受容度などに左右され、国際的に法的拘束力を受けるか否かの影響は限定的なのではないだろうか。

これまでの国際交渉における法的拘束力を巡る議論は、実効性確保の手段としての法的拘束力の有効性を冷静に論ずるというよりは、法的拘束力そのものが自己目的化しているきらいがある。あくまで将来の国際枠組みの構成要素の一つとして、その役割を過大評価も過小評価もせず、他の要素とバランスをとった形で検討すべきである。その際、法的拘束力の対象は何か(京都議定書のような絶対的数値目標の達成か、政策・措置の実施か、報告か)、法的効果はどうあるべきか(不遵守の結果はどのようなものにすべきか)、如何なる法形式で規定すべきか(条約又は議定書によるのか、国際的にはCOP決定にとどめ各国国内法に委ねる形にするか)といった個別論点を、あくまで実効性確保の観点から検討されるべきである。

(3)透明性(transparency)

適切な現状把握なくして対策が取り得ないのは、温暖化対策も例外ではない。先進国、途上国問わず、各国の温暖化対策の透明性を高めるための「測定、報告、検証」(MRV)の仕組みや、それを国際的な協議の対象にする仕組み(ICA/IAR)は、コペンハーゲン合意以来、徐々に整えられてきた。法的拘束力の問題に比べて地味だが、重要なインフラである。現状把握の後にはじめて、対策のための国際的支援、資金、技術の動員も可能になるからである。先進国は、透明性向上のための途上国のキャパシティビルディングを支援すべきであるし、途上国は自らの温暖化対策の透明性を高めることこそが国際支援を呼び込むカギであると認識すべきである。

(4)長期目標との整合性の確保

気候変動問題が長期的課題である以上、長期的視点は不可欠だが、それはより遠い将来に対する様々な不確実性を勘案しなくてはならないことを意味する。現在、2050年における世界の目指すべき姿として、国連では「2度目標」、これに加えてG8など先進国間では「世界半減、先進国80%削減」が概ね共有されているが、そうした長期目標を視野におきつつ足下の政策を進めていくこと、また長期目標についても、最新の科学的知見を踏まえながら、レビューしていくことが重要である。しかし、具体的に如何なるメカニズムが現実的かについては、今後、更なる検討が必要である。

(5)重層的構造(multi-layered structure)

前述のとおり、国際枠組みについては、グローバル、リージョナル、バイラテラルな仕組みの間で相互補完性がある。あらゆるレベルで各国の気候変動対策を促すことが望ましい。同様に、国内的にも国(ナショナル)のみならず、地方自治体(ローカル)や民間セクターの関与を得ることが重要である。

(6)資金、技術、市場の総動員による実際的協力の推進

従来の国連交渉では、資金にせよ技術にせよ、先進国が途上国に提供すべきものとの文脈で語られることが多かった。産業革命以来の排出責任等に基づく先進国の「義務」履行という発想であり、市場や民間セクターの役割は二義的、限定的にとらえられてきた。国連気候変動枠組条約、京都議定書の関連規定にも、そうした発想は色濃くみられる。

しかしながら、従来の発想のままで、今後増大する一方の気候変動対策に十分な資金、技術が動員できるとは思えない。コペンハーゲン合意では途上国支援に関し、公的資金による「短期資金」(2010年~12年の3年間で300億ドル)と、民間資金を含む様々な資金源からの「長期資金」(2020年までに毎年1000億ドル)という2つの性質の異なる目標を設定した。これは将来における市場や民間セクターの役割を重視する新たなアプローチに立ったものだが、「1000億ドル」という数字のみが一人歩きして、従来の発想のままでその実現可能性が云々され、議論の混乱を招いているきらいがある。

公的資金は引き続き重要だが、先進国の「義務」履行の発想のみにとらわれず、民間セクターによる低炭素関連インフラへの投資を世界規模で促していくことが重要である。国際枠組みもそのような観点から制度設計されるべきである。先進国から途上国への資金、技術、キャパシティ・ビルディングの流れをあらゆるチャネルで太くする必要があり、適切に設計された市場メカニズムはその重要なパイプとなり得る。

次で紹介する、日本が提唱している「世界低炭素成長ビジョン」は、正にこうした発想に基づくものである。

(つづく)