誤解だらけのエネルギー・環境問題

-

2014/12/11

2014/12/11【動画】経済産業省参事、東京大学公共政策大学院客員教授の本部和彦氏に聴く 技術移転のカギ

撮影:現地時間12月10日 -

2014/12/11

2014/12/11【動画】番外編・「化石賞」ってどんなもの

撮影:現地時間12月9日 -

2014/12/09

2014/12/09COP20 参戦記(その1)

-論点整理- -

2014/12/09

2014/12/09【動画】経団連国際環境戦略WG座長 手塚宏之氏に聴く リマ・ビジネス・ダイアローグの成果

撮影:現地時間12月7日 -

2014/12/09

2014/12/09【動画】経済産業省大臣官房三又審議官に聴く COP20第1週目の印象と日本の「化石賞」受賞について

撮影:現地時間12月7日 -

2014/12/05

2014/12/05【動画】JETROロンドン事務所長有馬純氏に聴く あるべき将来枠組みと日本の貢献

-

2014/12/04

2014/12/04【動画】経団連国際環境戦略WG座長 手塚宏之氏に聴く 温暖化交渉に対する日本産業界の貢献

-

2014/12/03

2014/12/03【動画】澤所長に聴く 地球温暖化国際交渉

-

2014/12/02

2014/12/02今後に生かすべき非常時対応の経験

書評:岡本 正 著「災害復興法学 」 -

2014/11/14

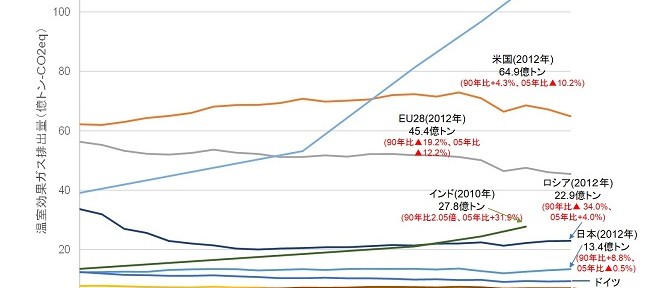

2014/11/14【速報】米中が温暖化目標を発表 どうする日本

-

2014/11/06

2014/11/06再生可能エネルギーの普及策 抜本見直しを(前編)

-

2014/10/16

2014/10/16政策の混迷と課題、震災前に指摘

書評:山地憲治編・原子力未来研究会著「どうする日本の原子力」 -

2014/10/09

2014/10/09東京電力法的整理論の無邪気さと無責任さと

-

2014/10/02

2014/10/02再エネ全量固定価格買取制度の 回避可能費用をめぐる迷走

-

2014/09/25

2014/09/25震災直後の東電による取引所取引の停止は「暴挙」か?

-

2014/09/18

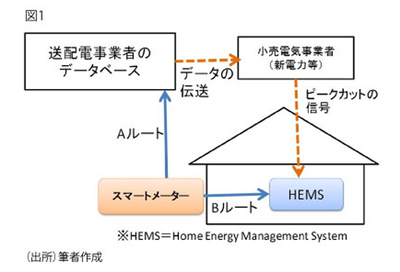

2014/09/18河野太郎議員の電力批判、「スマートではないメーター」への疑問

過大な機能を搭載すればかえってメタボなメーターに -

2014/09/09

2014/09/09電力供給を支える現場力⑤

-技術の継承の現場から- -

2014/08/27

2014/08/27現場の人々が起こす“奇跡”に感謝を

書評:佐々涼子著「紙つなげ!彼らが本の紙を造っている」 -

2014/08/19

2014/08/19エネルギー問題考えるヒント 生活の中に

書評:神津カンナ著「冷蔵庫が壊れた日」 -

2014/07/03

2014/07/03ドイツの電力事情⑫ ”脱原発”の経緯とコスト(後編)