工場に原発? 米国で原子力建設熱が高まる

石井 孝明

経済記者/情報サイト「withENERGY」(ウィズエナジー)を運営

素材製造業のダウが計画

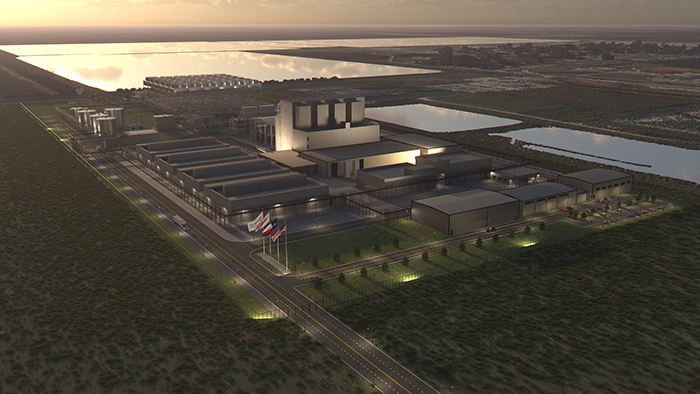

米国の物質・材料系科学素材企業グループダウ(以下ダウ)、そして新型原子炉を開発するXエネジー(以下X社)は3月31日、テキサス州にあるダウのシードリフト工場での小型原子炉の建設を米国の規制当局に申請した。ダウはこの工場にある発電と蒸気供給システムを、小型モジュール炉(SMR)に置き換える。米国ではAI化の進展による電力需要の拡大予想の中で、SMRの建設が関心を持たれている。製造業が工場内に自社電源として原子炉を作る例はなかった。これは産業施設での原子力利用のモデルケースとなる可能性がある。

このプロジェクトは米国エネルギー省(DOE)の先進的原子炉実証プログラムによって支援されているという。X社の提供するSMRを使う予定だ。この工場ではプラスチックなどの化学素材を製造している。工場内の蒸気と電力に使い、余れば売電する計画だ(ダウ・プレスリリース https://corporate.dow.com/en-us/news/press-releases/dow-and-x-energy-submit-construction-permit-application-to-the-u.html、25年3月)。

建設許可の承認は最大30ヶ月かかる可能性がある。設置の設備容量、建設と稼働の時期とコストについては、明確に両社は示していないが、報道によると運転開始は「2030年代初頭」が見込まれている。

X社は同社の製品によって「米国の急速な電力需要の増加に、対応できることを実証する」と、この事業の意義をプレスリリースで表明した。

ハイテク企業で広がる原子力活用の動き

米国では、生成AIの成長に伴いデータセンターの電力需要が急増する見通しだ。それを見据えて投資に動いているのが、グーグルやマイクロソフト、アマゾンといった米ビッグテック企業だ。

投資会社のゴールドマン・サックスが2024年4月28日に発表したレポート『AIと電力:データセンターとこれからの米国の電力需要の急増』(https://www.goldmansachs.com/pdfs/insights/pages/generational-growth-ai-data-centers-and-the-coming-us-power-surge/report.pdf)

によると、2023年から30年にかけて、データセンターの電力需要は年平均15%の成長率で増加し、必要な追加発電設備容量は2024年から30年に4700万kW以上になると予想される。そしてデータセンターの米国での電力需要に占める比率は2023年には3%だが、30年までに8%に増える見込みだ。AI用電力需要は、2024年から30年にかけ2000億kWh増えるとされており、これが電力需要の急速な増加を牽引する。

グーグルはAIの利用拡大に伴う電力需要を満たすため、SMRからエネルギーを購入する協定を結んだ(「New nuclear clean energy agreement with Kairos Power」https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/google-kairos-power-nuclear-energy-agreement/ Google広報記事、24年10月)。

マイクロソフトは、1979年に2号機が事故を起こした米国のスリーマイル島原子力発電所の事故を起こさず2019年に停止した1号機を再稼働させ、供給が再開される電力を購入する計画を発表した。米エネルギー企業コンステレーション社の事業を支援する(JETROビジネス短信 https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/09/5e27ca3e80052b28.html

24年9月)。

アマゾンもX社などいくつかの会社のSMR事業に投資をし、そこからの電力供給を目指す計画を明らかにした(「Amazon signs agreements for innovative nuclear energy projects to address growing energy demands」

https://www.aboutamazon.com/news/sustainability/amazon-nuclear-small-modular-reactor-net-carbon-zero アマゾン広報記事、24年10月)。

ダウの計画は、米国でのテック企業の電力調達の流れが、製造業にまで広がったことを示すものとして、米国の経済ニュースでは大きく取り上げられた。しかし日本のメディアでは報道が少ない。これまでの原子力報道で揃って反原発を唱えたために、記事にしづらいのかもしれない。ただし、私たち一般人は日本のメディアの事情など関係ない。世界のビジネスの潮流をしっかり捉えればよいだけだ。

供給力増加の政策は必然、原子力再稼働を

SMRはまだ開発中の技術だ。それでも自社でSMRを整備する方が、安く安定的で脱炭素電源を獲得できると、ダウ、グーグル、アマゾンは判断したのだろう。既に停止したスリーマイル島原子力発電所を再利用するマイクロソフトの選択も、今の発電所建設のコストの高さを考えるとあり得る考えだ。

日本の場合には、電源確保でもっと安く簡単な方法がある。止まっている原子力発電所を再稼働すればいいだけだ。東日本大震災と福島原発事故から14年が経過しても、国内で再稼働している原発は、25年4月時点で全36基のうち、8発電所14基だ。厳格な原子力規制によるものだ。

AIによる電力需要の増加は、米国だけではなく世界的な動きだ。それに途上国の成長による電力需要の増加は続く。この環境の変化で、供給力を確保する必要がある。米国の企業が動いているように、原子力発電の活用はその答えの一つだ。

日本には世界の潮流を知らないかのような原子力発電の廃絶を求める不思議な政策を主張し続ける政治家、メディア、一部の専門家がいる。そして、それらの人々に配慮したのか政府の原子力政策はゆっくりとしたもので具体的な動きは少ない。電源の整備は何年もかかる。米国企業の動きの速さ、見通しの長さに比べると、日本の官民の鈍さは、とても不思議に思える。