【提言】洋上風力発電導入計画の実態を明らかにし、国民が納得する施策展開を!

~洋上風力の実力を検証し導入計画の妥当性を示せ~

印刷用ページ要旨

近年、風力発電、とりわけ洋上風力について資材価格の高騰などで、欧米では事業縮小や撤退が相次いでおり、国内でも工事延期や事業見直しの動きが出ている。三菱商事は落札した秋田沖など3海域洋上風力事業で522億円の減損損失を計上し、他の風力事業を含めて事業性の再評価を検討中である。洋上風力に関する政府の考えは、安定供給に資するだけでなく地域経済の活性化や産業振興に繋がると期待し事業者が洋上風力から撤退しないよう対策強化を検討中である。

しかし、洋上風力事業見直し気運は人件費・資材費の高騰だけではない。浮体式洋上風力技術研究組合の猪狩元嗣氏は日経(24年9月2日)で『日本は残念ながら洋上風力を担える人材が不足している』と嘆く。現在の我が国では、洋上風力発電の技術基盤と産業化も未熟であることから、事業企画力・展開力が備わっていないことが大きな問題ではないだろうか。洋上風力発電システムの設計評価/計画・建設・資機材調達・設備保全管理が適切に回るようにするには多様な人材が必要であり、同時に確固たる技術基盤を構築する事が必須である。国民が納得する合理的な洋上風力の導入計画の目途が立たない場合は現在の野心的な計画を速やかに見直すことも求められる。安定供給と脱炭素の道筋を切り開くのは国の責任であり、合理性のない再エネの大量導入で高い電気代を国民に押しつけるのは国民への背信であろう。

わが国の洋上風力発電の導入計画経緯と現状

(第7次エネルギー基本計画でのポイント)

本年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画において、40年には再エネ40~50%、原子力2割程度、火力3~4割程度とされた。変動エネルギーである太陽光は全体の22~29%、風力は4~8%としている。事業用の太陽光発電はFITの導入で近年大幅に拡大され平地面積に占めるパネル設置面積は世界1位となる一方、森林伐採、山崩れ等々環境、防災上の懸念に対し地元住民の反対も高まっており今後はこれまでと同様の拡大は望めないと推察される。

(第5次エネルギー基本計画からの風力発電の政策変遷)

一方、風力発電は、第5次エネルギー基本計画(18年)において、陸上風力発電の導入可能な適地は限定的であるとして、洋上風力発電の導入拡大が不可欠とされた。しかし、海洋利用に関する統一的なルールがない事、海運や漁業等の地域先行利用者との調整に係る枠組みがない状況にあった事、価格の目安として36円/kWhというFIT価格はあまりにも高額である等の課題があった。そこで、政府は「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」を19年4月より施工し、更に事業者を公募し競争を促してコスト低減を進めた。政府は積極的に環境・風況等の調査を行い、風力発電促進地域、有望地域等を選定した。

(洋上風力導入実態と計画全体像)

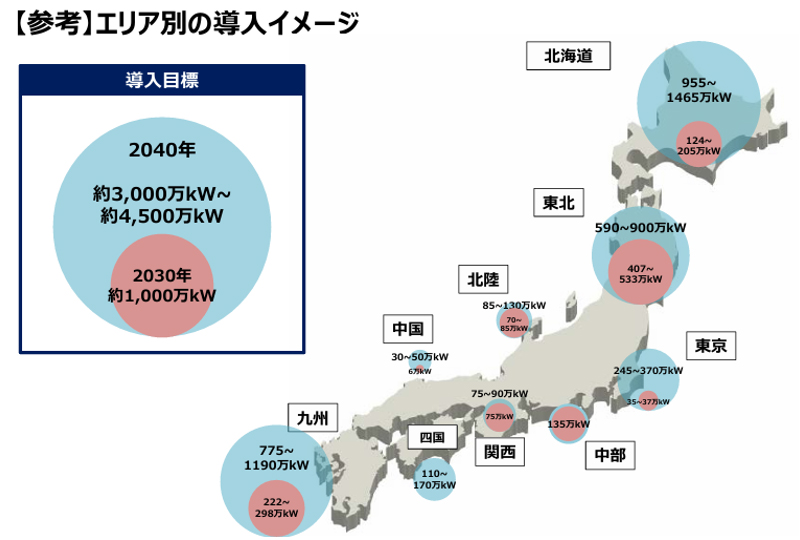

20年12月、「洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会」において「洋上風力産業ビジョン(第1次)」を取り纏め、目標として30年までに1,000万kW、40年までに3,000万kW~4,500万kWとした。この目標値は現時点でも維持されている。(図1参照)

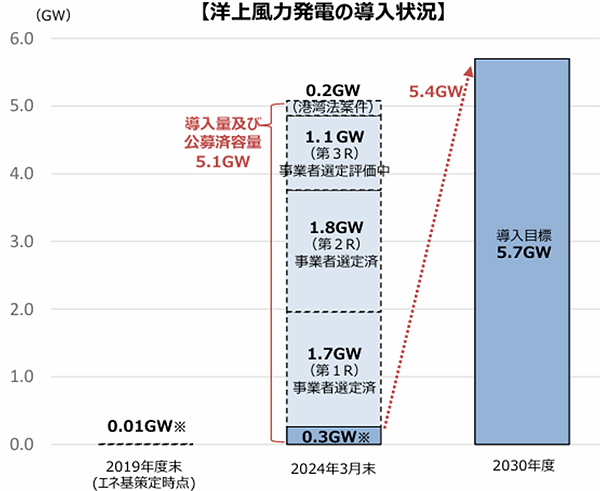

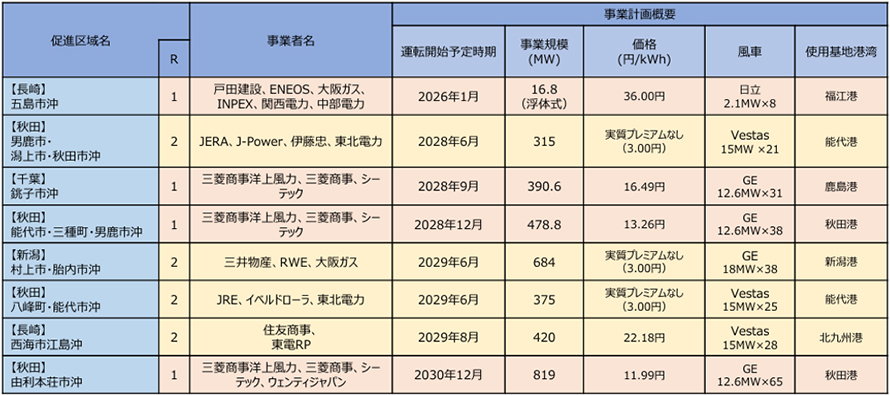

風力発電は、現在、北海道、東北、九州を中心に洋上風力発電の導入が進んでいる。表1に示すように26年までに運転開始が見込まれるのは第1ラウンドの五島市沖の1基のみであり、他は28~30年に運転開始を見込んでいる。また、純粋に国産の風車は五島市沖のみである。22年末時点では累計で135MW(13.5万kW)、46基となっているが、その内、91.4MW、23基が本格的洋上風力であり、5MW、2基が浮体式である。(日本風力発電協会)30年での洋上風力導入計画状況は、これまでに5.7GW(570万kW)案件が成立し、他の有望区域や準備区域での設置を見込むと30年目標5.7GW達成挑戦に向けて推進中と資源エネルギー庁はいう。(図2参照)しかし、現実は、図2の導入計画に関しては第1R~第3Rを加えても4.6GWであり第4Rはルールの改訂や海域の選定などで遅れていることから5.7GW達成は容易でないと推定される。

洋上風力発電の主要な課題と展望

世界に於ける洋上風力の累積導入量は、2011年の3.4GWから2023年には75.2GWに増加し、2030年には299GW、33年には436GWの導入見通しが報告されているがその一方で内外の足下では課題が顕在化している1)7)。

(1)内外での資機材高騰等による洋上風力事業の撤退・縮小

世界の洋上風力事業では欧州発のエネルギー危機によるインフレに起因する資機材費価格の高騰で、投資額が大きく上昇して事業採算性に大きく影響が現れ事業撤退が続出している。

- ①

- スウェーデン・バッテンホール電力

140万kWのノーフォーク・ボレアス洋上風力の取引を22年に英国政府と締結したが当初予定していた投資額が40%上昇したとして23年7月に事業撤退を発表。 - ②

- 米国・アバングリッド社(エネルギーサービス持ち株会社)

マサチューセッツ州の122万kWの洋上風力事業について23年7月に違約金の支払いにより契約を解除。その後、アバングリッド社は24年にNY証券取引所から上場廃止。 - ③

- デンマーク・風力最大手オーステッド社

米国で現在進められている洋上風力事業の半分に関与している。23年11月にオーステッド社は、ニュージャージー州の225万kWの事業について中断を発表。 - ④

- 英国BP社

BP社はノルウェーのエクイノールと共同で進めるニューヨーク州の3事業(合計330万kW)について売電価格が州政府と折り合わず24年1月に一部事業の中止を発表。 - ⑤

- 三菱商事

三菱商事は秋田沖など3海域洋上風力事業で522億円の減損損失を計上し、他の風力事業を含めて事業性の再評価を検討中と公表。(2025年2月)

(2)陸上風力発電コストの内外トレンド比較に見る日本の高コスト体質

- ①

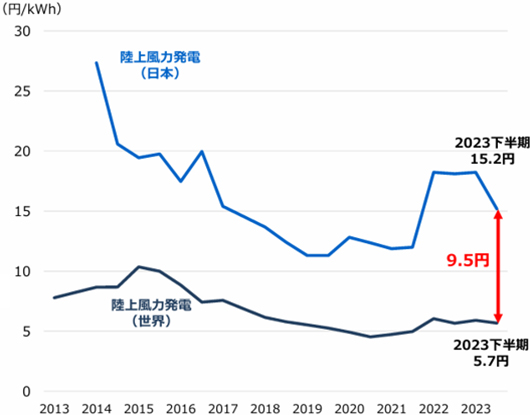

- 日本の陸上風力発電コストは長期的には低減傾向にあるものの、図3に示すように内外価格差には大きな解離があり日本の高コスト体質の改善が急務である。

- ②

- 洋上風力・着床式と浮体式のコストについて:

一例として富山県東部沖の着床式と浮体式を比較した例がある。38基の風力発電を35年から20年間運転すると仮定し、全てを着床式、浮体式及び半々と仮定するとともに設備利用率及び景観費用を±20%として評価している。着床式では3種類のケースで便益が発生したのに対して、浮体式は全てのケースで損失が発生した。その要因は、浮体式の建設費が、着床式の2.76倍である一方、便益(設備利用率が数%増、景観費用が僅かに減)が両者であまり変わらなかったことにある。浮体式のコスト低減が課題との示唆である3)。

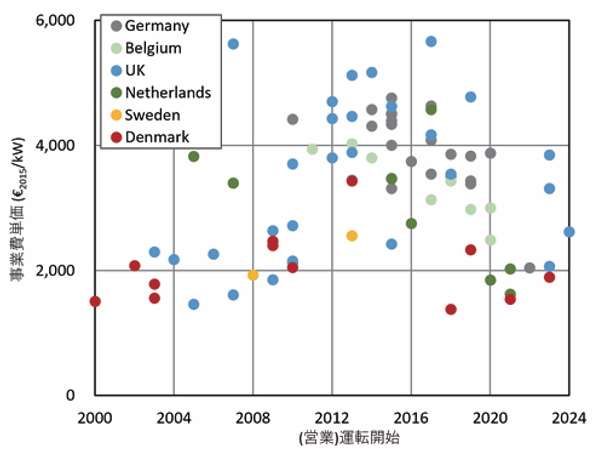

(3)欧州の洋上風力発電施設の事業費単価と大型化の課題

日本の洋上風力のコスト競争力を展望するうえで参考のため欧州の事業費単価を図4に示す。

英国やデンマークの実績から単基容量が大きいほど事業費は低くなる傾向が窺える。風車が大きいほど、施設容量が大きいほど事業費単価は低くなり他方、水深が深いほど、離岸距離が大きいほど単価が高くなる傾向にある。コスト低減のための最大課題は大型化と考えられる。

(4)サプライチェーン全体を俯瞰したコスト低減努力の取組みが喫緊課題

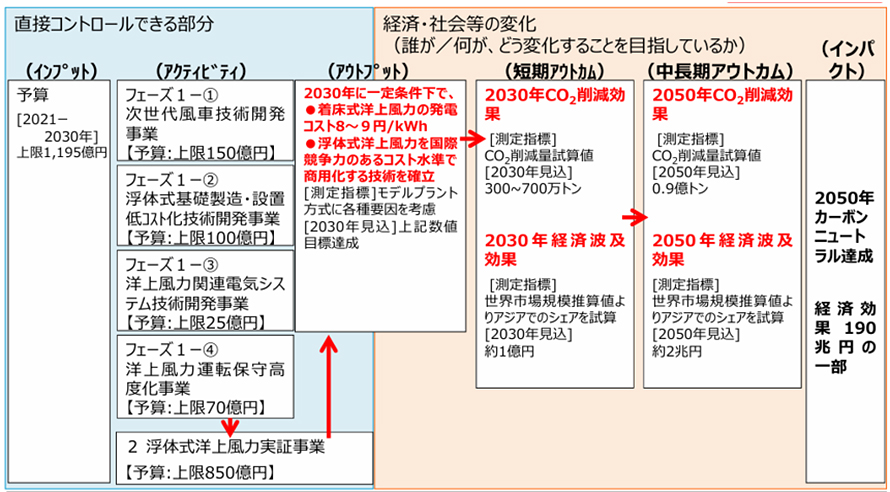

洋上風力設備は、機器・部品点数が2万点以上となり、サプライチェーン形成への投資を促進するための政策が必要である。浮体式洋上風力発電を設置するには、風車、浮体、係留システム、ケーブルの挙動・性能・施工法・コストを考慮した一体設計により信頼性の向上と低コスト化が必要となる。更に、日本及びアジア特有の自然条件である台風、地震、落雷、低風速等に対応した風車仕様の最適化が必要であり資源エネルギー庁は、低コスト化に向けたプロジェクトを提示し資金を投入し推進している。

(5)風力発電の技術・設備導入における中国リスクへの対応

洋上風力発電計画における最大の課題は日本国内に大型風車メーカが存在しないということである。日本の風車メーカは中国製品とのコスト競争力が劣るため風車の設計・開発・製造から撤退した。2023年9月に、国内初の民間資金による一般海域の着床式洋上風力発電が、富山県入善町沖で運転を開始した。ここでは中国製風車(出力3MW級)3基で最大出力約7500kW、FIT買取り価格は36円/kWhである。事業として、EPC(設計、調達、施工)サービスは清水建設が行い、同社が建造したSEP船(自己昇降式作業台船)を使用して基礎、台車を設置したが、運転・保守サービスは中国風車メーカの明陽智能(ミンヤン)が担当する。世界の風車ビジネスでは欧州メーカが先行したが、今、中国は、世界全体の風力発電設備の製造能力の6~7割を占める。

欧米は、中国の安売り攻勢に対し、エネルギー安全保障や自国産業保護の観点から警戒感を強めている。EUは「中国は補助金で欧州市場を歪めている」として、中国メーカに対する補助金調査を開始した。EVと同じように制裁関税で、中国からの「デフレ輸出」を防ごうとしている6)。日本にとって他山の石とすべきである。

纏め(骨子案)

上記の課題と展望を踏まえ洋上風力発電に関し以下提言する。

提言(1)

国は人材確保を進めつつ技術基盤の強靱化/体系化を主導し、民間企業による合理的事業運営が可能となるよう環境整備に努めよ。

その上で、我が国での洋上風力発電の真の実力を可及的早期に見極め導入政策の妥当性の検証結果を速やかに公表されたい。

提言(2)

合理的な事業運営の目途が立たないと判断される時は、2040年における最大4500万キロワットの導入計画を速やかに見直す事を検討すべきである。

不足する発電容量を確保するに当たっては最先端低炭素火力発電や中長期的には原子力の活用を考えるべきである。

併せて洋上風力発電とリンクした新規送電網計画(7兆円構想)も適切に見直す事が肝要である。

参考資料

- 1)

- 「洋上風力発電の動向」 自然エネルギー財団 2024年7月

- 2)

- 「次期エネルギー基本計画の策定に向けたこれまでの議論の整理(再生可能エネルギー関係)」資源エネルギー庁 2024.11.28

- 3)

- 「富山県東部沖における洋上風力発電導入の費用便益分析-東京大学公共政策大学院 公共政策の経済評価2023年度最終報告書」 石井ほか 2023年

- 4)

- 「欧州における風力発電施設のプロジェクト単価に関する分析」 小田潤一郎ほか エネルギー・資源学会 エネルギー・資源学会、第40回コンファレンス、2024.1.31

- 5)

- 「洋上風力発電の低コスト化」プロジェクトに関する研究開発・社会実装計画(案)の概要」 経済産業省 2021年8月

- 6)

- 『風力発電に「チャイナ旋風」 政府の猛プッシュで急成長 欧米への販路拡大狙い「貿易戦争」火種にも?』 東京新聞 2024.6.20

- 7)

- 「洋上風力発電増に懸念 電気料金高騰やチャイナリスクなど課題山積」 山本隆三 2024年6月24日