最終話(3の3)「ポスト『リオ・京都体制』を目指して(その3)」

加納 雄大

在ウィーン国際機関日本政府代表部 公使

4.日本の取り組み(3):二国間オフセット・クレジット制度

世界全体で低炭素成長を実現していくためには、省エネ、再生可能エネルギーなどの低炭素技術を活用するインフラへの投資を世界全体で促進していく必要がある。エネルギー効率の水準が低いが、エネルギー需要増大が見込まれる途上国において特にその必要性は高く、これらの国々において低炭素関連インフラへの投資が十分かつ速やかに行われるか否かは、今後数十年の経済成長とCO2排出の方向性を左右する決定的に重要な要素であると言って良い。限られたリソースを世界規模で効率的・効果的に活用していく上でも、途上国への低炭素関連インフラへの投資は重要である。先進国であれ途上国であれ、どこで排出されても1トンあたりのCO2のもつ温室効果は科学的には同じだが、同じ1トンの排出削減にかかる費用はエネルギー効率の低い途上国の方が先進国よりも安い。逆にいえば、同規模の投資をした場合には先進国より途上国での方がより大量のCO2排出を削減することができる。先進国の技術・資金を、途上国での低炭素関連インフラへの投資につなげていくための制度構築が不可欠な所以である。

京都議定書に規定されている「クリーン開発メカニズム(CDM)」は、元来そのような性格をもっていた。先進国が途上国において実施したプロジェクトを一定の方式で評価して、当該プロジェクトの実施によるCO2排出削減を認定し、それを先進国の排出削減約束の達成手段と認めることで、先進国から途上国への投資インセンティブを生み出そうとしたのである。

しかしながら、CDMはこれまでのところ、成果を十二分に出してきたとは言い難い。対象となる低炭素技術が限定されているとか、プロジェクトが認定されるための手続きが厳格過ぎるとか、特定の大口排出国にプロジェクトが集中しており途上国全般が裨益していないとか、技術的理由はいろいろ挙げられる。しかしながら、最大の問題点は、「CO2排出削減は先進国が自国内で行うべき」との発想にとらわれて、市場メカニズムであるCDMに二義的な役割しか与えず、世界全体での低炭素投資促進という、CDMが持ちうるポテンシャルを十分に発揮できていないところにあると思われる。グローバルな枠組みであるCDMをより使い勝手の良いものにしていく必要がある。

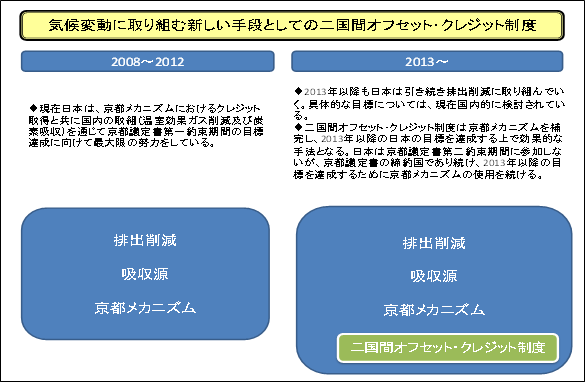

一方、先進国、途上国とも低炭素投資ニーズは様々であり、対象案件の認定を国連のCDM理事会に委ねる中央集権的な枠組みだけでは、世界規模での低炭素投資を十分に進めることはできない。CDMとの関係性を保ちながら、地域や個別国の実情に応じた低炭素投資を実現するような補完的枠組みを重層的に構築していくことは十分な合理性がある。日本としても、2013年以降の切れ目ない排出削減努力をより高いレベルで行えるようになる(図表8-6参照)。これが、日本が提唱する「二国間オフセット・クレジット制度」の基本的考え方である。

この「二国間オフセット・クレジット制度」については、第2章、第3章で述べた通り、対象候補国・分野において実証事業を実施するのと並行して、アジアを中心とするいくつかの国々との間で政府間協議を行ってきた。これまでに、インドネシア、メコン諸国(ベトナム、カンボジア、タイ、ラオス、ミャンマー)、インド、バングラデシュ、モンゴルといった国々と協議を行ってきているほか、その他の関心国にも随時情報提供を行っている。2012年度からは、従来の実証事業に加え、同制度の運用に際して用いる方法論を固める為の「MRV実証事業」を実施しつつ、2013年度からの運用開始を目指して、政府間協議を更に進めてきている。

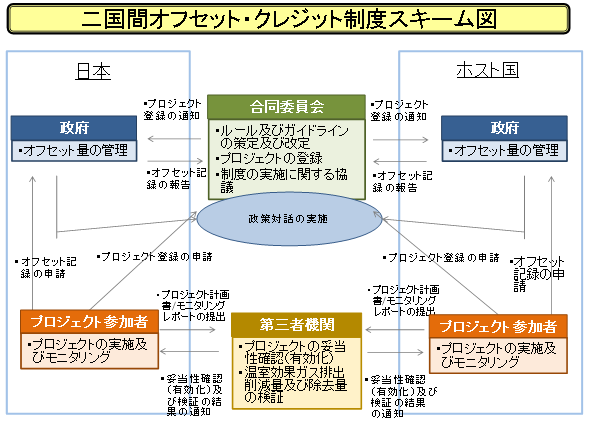

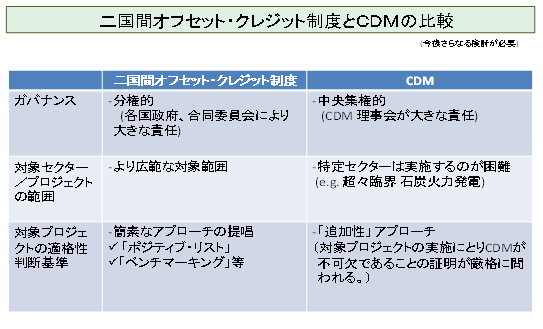

日本が提案する二国間オフセット・クレジット制度の基本的仕組みは図表8-7のとおりである。現行の国連CDMの仕組み(図表8-8)と比較すると、

○国連CDM理事会ではなく、当事国政府代表からなる合同委員会を中心とした簡素な意思決定の体制とし、各国政府の責任により迅速な実施を可能とする仕組みであること、

○幅広い低炭素技術、分野を対象としていること、

○対象プロジェクトの実施により見込まれるCO2の排出削減量を測定するに際して適用する方法論をより簡便なものとすること、

などを特徴としている(図表8-9)。

いずれも、低炭素成長のための膨大な投資ニーズがある途上国において投資が促進されるよう、実際的な考慮がベースになっている。もちろん、CDMなど類似制度との間で重複利用(ダブルカウンティング)の防止や、独立した第3者機関の活用、実施状況の報告など、透明性、環境十全性にも配慮した制度設計を想定している。また、本制度が機能するための途上国側のキャパシティビルディングを重視している。

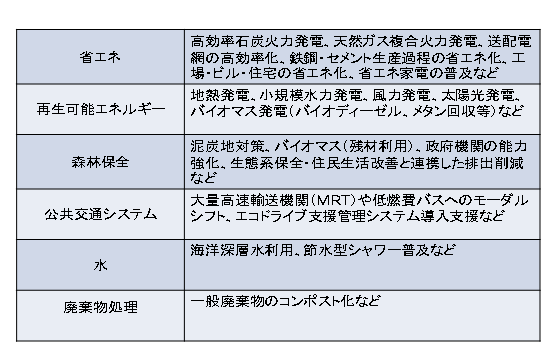

何より特筆すべきは、日本と相手国との政策対話に重きをおいていることである。如何なる低炭素関連投資、キャパシティビルディングが必要かは、国毎に異なる。それは「途上国」と一括りにされる国連交渉の会議場では決して見えてこない。実際にその国に行って現地の事情に触れつつ、相手国関係者との間でじっくり協議をすることで、その国にあった協力の方向性も見えてくるのである。図表8-10にあるとおり、省エネ、再生可能エネルギー、森林保全、公共交通システム、水、廃棄物処理など様々な分野で、日本は貢献できる。日本の官民が果たせる役割は大きい。

現行のCDMの改善や、この二国間オフセット・クレジット制度の提案を含め、低炭素成長のための投資促進の仕組みづくりはまだ歴史が浅い。何より、地球温暖化対策には低炭素技術の普及をもたらす民間投資の役割が重要であり、投資促進に即した実際的な形で市場メカニズムを構築していくとの発想自体に対し、環境原理主義的考えからの抵抗感も根強い。具体的成果を出しながら、幅広いコンセンサスを作っていく事が重要である。

出典:経産省資料、環境省資料をもとに筆者作成

5.日本の取り組み(4):切れ目ない排出削減と途上国支援

前述の世界低炭素成長ビジョンの下での様々な取り組みを具体化する上で、日本自身の取り組みが重要なのは言うまでもない。特に、2013年以降も切れ目無く、日本が排出削減努力と途上国支援を行っていくことは、新たな枠組みについての日本の考えを説得力をもって国際社会に浸透させていく上で極めて重要である。

(1)排出削減目標

排出削減については、まず、本年末までの京都議定書第一約束期間における「マイナス6%」の目標達成に向けて様々な努力を継続することが重要である。現在のところ、2008年から2011年までの4年間の実績は、国内排出削減、森林吸収源、海外クレジット取得をあわせ、年平均でマイナス約9.2%であり、まだ「貯金」がある状況である(図表8-11参照)。もっとも、これは2008年のリーマン・ショック後の景気後退によりエネルギー需要、CO2排出が下がっている要因も大きい。また東日本大震災後の原発停止により、電力供給を火力発電で代替したため、2011年のCO2排出は1990年比3.6%増に上昇した。

「マイナス6%」目標が達成できるか否かは、今後の経済状況とエネルギー需要、原発の火力代替、省エネ、再生可能エネルギーの伸びなど、様々な要因に左右されるため、予断を許さない。しかし、日本として最大限の排出削減努力を行うことは、3/11後も気候変動対策に取り組む姿勢に変わりはないとの日本の主張が説得力を持つ上で極めて重要であろう。

2013年以降の排出削減目標の設定も重要な課題である。2009年にCOP15に向けて日本が表明した「前提条件付マイナス25%目標」については、国際交渉の進捗からすれば、その前提条件である「全ての主要国が参加する公平かつ実効的な国際枠組の構築と意欲的な目標の合意」が本年末までに満たされる見込みは殆どない。切れ目ない排出削減努力のため、2013年以降、前提条件がなくても、日本が如何なる目標を掲げるかを早急に固めなくてはならない。

国内では、昨年の3/11を受けて、原発の大幅増の想定に立ったエネルギー基本計画は白紙からの見直しを余儀なくされた。新たなエネルギーミックスと排出削減目標を表裏一体で検討するために設置されたエネルギー・環境会議は、一年あまりにわたる検討と国民的議論を経て、本年9月に革新的エネルギー環境戦略をとりまとめた(図表8-12参照)。同戦略が、総選挙、政権交代を受けて、今後どのように扱われるかは未だ分からない。いずれにせよ、エネルギーミックスも排出削減も日本のみならず世界全体にとっての共通課題であり、省エネ大国である日本が世界に対しモデルを提示していくことの重要性については変わらないだろう。

国内の実施体制の整備も重要である。2010年に提出された「地球温暖化対策基本法案」は、諸般の事情により、本年秋の臨時国会で結局廃案となった。同法案に明記されていた再生可能エネルギー全量固定価格買取制度は本年7月に、地球温暖化対策税は本年10月にそれぞれ個別に導入されたが、様々な地球温暖化対策を総動員していくための体制構築が必要である。なお、基本法案に盛り込まれていた国内排出量取引制度については、東京都など一部自治体レベルでは導入されているが、様々な事情により国レベルでは検討が進んでいない。しかし、域内排出量取引制度を運用しているEUのみならず、中国、韓国でも国内排出量取引制度導入の動きがある。海外の動向に目を配りつつ、研究は続けておく必要があると思われる。

なお、言うまでもないが、こうした排出削減努力においては、長期にわたる日本の経済ビジネスモデル、ライフスタイルの転換が求められる。これは何も電力、鉄鋼といった重厚長大産業だけではない。例えば、代表的サービス産業であるマスメディアについても例外ではないであろう。日本は全国で毎日約5000万部以上の新聞が発行される世界有数の新聞大国だが、これに使われる森林資源は年間約2000万本分に上ると言われる。原材料の輸入から製紙、印刷、配達に至る一連のプロセスでも相当のCO2排出を伴う。日本が低炭素社会に移行していく中、この伝統的ビジネスモデルを如何に変えていく必要があるのか、日本の環境ジャーナリズムにも自らの将来像についてのビジョンの提示が求められよう。

(2)途上国支援

途上国支援は、日本が長年リーダーシップを発揮してきた分野である。環境と開発の両立という課題に直面する途上国を様々な形で支援することは、途上国を取り込みながら気候変動交渉を前進させる上で極めて重要である。

1997年の「京都イニシアティブ」や、2008年の「クールアース・パートナーシップ」、政権交代後の2009年にそれを再編、上乗せした「鳩山イニシアティブ」は、いずれも京都議定書の採択や2013年以降の将来枠組構築といった気候変動交渉の節目のタイミングにおいて、交渉を前進させるために戦略的に打ち出してきたものである。こうしたイニシアティブは、日本の優れた環境技術にとってもビジネスチャンスにもなり得、日本経済にとってもプラスになるとの狙いもあった。

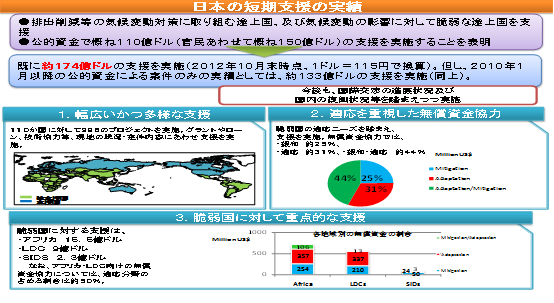

現在のコミットメントは、官民の資金を活用し、2010年から2012年までの3年間で総額150億ドルにのぼる支援を実施するというものである。これまでアジアの新興途上国からアフリカや南太平洋の小島嶼国まで、様々なタイプの途上国に対し、再生可能エネルギーや省エネ、防災、水、森林対策、キャパシティビルディングなど、様々な分野できめの細かい支援を行ってきた(図表8-13参照)。その実績は2012年10月末時点で約174億ドルに上り、150億ドルの支援コミットメントを上回る実施を達成した。

このような積み重ねは、交渉の場での口先だけのレトリックの応酬では揺らぐことのない、日本の国際的影響力を下支えしている。第2章で紹介した、COP16での京都議定書「延長」問題を巡る日本にとって厳しい交渉でも、欧州系メディア・NGOのロジックに引きずられた「日本孤立」論にもかかわらず、大多数の途上国との関係では筆者は何ら心配していなかった。こうした日本の地道だが着実な支援実績がベースにあったが故である。

COP18の結果を受け、将来枠組の構築に向けた国連交渉は今後も続く。東アジア低炭素成長パートナーシップや二国間オフセット・クレジット制度の推進、TICADの下でのアフリカの低炭素成長・気候変動に強靱な開発戦略の策定・実施など、日本が提唱する「世界低炭素成長ビジョン」の具体化も進めなくてはならない。こうした取り組みは、世界全体の温暖化対策に貢献するとともに、優れた環境技術・ノウハウを有する日本企業や地方自治体にとって大きなチャンスを提供するものでもある。

本年6月にリオ・デジャネイロで開催された「リオ+20」では、日本政府代表として出席した玄葉外務大臣より、新たな途上国支援策として「緑の未来」イニシアティブを表明した。この支援策は、1)地球に優しく、災害に強く、人に優しい「環境未来都市」の構築を世界各地で進めること、2)グリーン経済への移行を支援するため、再生可能エネルギー分野を中心とした3年間で30億ドルの資金協力、3)強靱な社会構築のために、防災分野における3年間で30億ドルの資金協力、を柱としている(図表8-14)。東日本大震災後のピンチをチャンスに変え、日本の経験、技術を世界で生かしていくための重要な第1歩である。これらに加えて、今後、省エネなどより幅広い分野や、ODA以外の様々な公的資金の活用による2013年以降の途上国支援の全体像を提示していくことが重要である。

来年以降も切れ目無く途上国支援を継続し、これを戦略的・機動的に活用していくことは、環境外交で日本が引き続きリーダーシップを発揮していく上で不可欠といえる。

6.エピローグ~2012年春 東京お台場~

2012年4月15日の朝、筆者はお台場にいた。この日に日本が主催する「東アジア低炭素成長パートナーシップ対話」の会場の一駅手前で「ゆりかもめ」を降り、海辺の公園を散策しながら会場に向かっていたのである。日曜日の朝であり、人影もまだ少ない。前日の雨で残っていた桜の花の多くが散ってしまっていたが、快晴の青空の下、ひんやりとした空気を感じながら、桜の花びらが敷き詰められた道を歩くのは心地よかった。レプリカの「自由の女神像」の周りでは、まだ咲いている枝垂れ桜をバックに何組かのアジア系の外国人観光客が写真を撮っていた。もうしばらくすると、この辺りは一面が新緑で埋め尽くされるのだろう。

午前9時45分、「東アジア低炭素成長パートナーシップ対話」が始まる。会議場では野田総理大臣が正面中央に座り、両脇に共同議長を務める玄葉光一郎外務大臣とインドネシアのウィトラル大統領特使が居並ぶ。コペンハーゲンの最終日のようなロの字型の配置だが、趣はやや異なる。中国の解振華国家発展改革委員会副主任やロシアのベドリツキー大統領府顧問、シンガポールのバラクリシュナン環境大臣など、COPで各国代表団長を務める馴染みの顔が揃う。インドネシアのウィトラル特使もバリのCOP13で議長を務めた環境外交のベテランだ。米国席にはルース駐日大使、韓国席にはヤン・スギル緑色成長委員会委員長が座っている。世銀やUNDP、ADB、JICA、JBICなどのオブザーバー機関のほかは、参加国は東アジア首脳会議(EAS)メンバー国の18カ国のみだが、これだけで世界のCO2排出の6割以上を占めていると思うと感慨深い。

会議の冒頭、野田佳彦総理大臣が東日本大震災への各国の支援に謝意を述べつつ、挨拶をする。

「この未曽有の(東日本)大震災は、幾多の反省や教訓をもたらしましたが、私たち人類全体に投げかけられた最も根源的で大きな問いかけは、何だったのでしょうか。私は、『持続可能な社会とは何か』という点にあったと考えています。」

「我が国には、古来より自然との共生を重んじる思想があります。草や木にも魂があると信じることで、人間が大自然の『恵み』にも、『脅威』にも、謙虚になろうとしてきたのです。震災後の日本から世界に向けて、自然と調和した文明のあり方を問いかけていくことは、我が国の伝統にも根差した歴史的使命の一つです。」

「本年こそ、人類全体が『持続可能な社会』の実現に向けて何をなすべきか問い直し、コミットメントを新たにする絶好の好機です。その責任の大きな部分を担うのは、ここに集う東アジア首脳会議のメンバー国に他なりません。」

続いて、共同議長の玄葉外務大臣がキーノートスピーチを行う。

「東アジアは,経済成長段階,産業,文化等,極めて多様な国々からなる地域で,高い経済成長を実現してきました。その一方で世界最大の温室効果ガスの排出地域であり,EASメンバー国が占める比率は約63%に上ります。また,急激な人口増加,経済発展に伴うエネルギー需要増大,都市化など,様々な課題を抱えています。この地域において,より少ないエネルギー,CO2排出で引き続き持続的な経済成長を実現していくため,いかなる具体的な協力を進め,ウィン・ウィンの関係を強化していくか,本日の会議では,そうした観点から,皆様と議論して参りたいと思います。」

一日の会合は、滞りなく終わった。午後にはCOP17で日本代表団長を務めた細野環境大臣も顔を見せるなど、日本側はフルキャストの対応だった。国連交渉とは異なり、成果文書の文言交渉を巡って徹夜をするわけではないことは、当初から分かってはいた。かといって、数多の国際会議に見られるような各国代表の単なるスピーチ合戦でもなく、中身のある議論がされたと感じたのは、主催者側の手前味噌かも知れない。

それでも、各国代表の発言に耳を傾けながら、ある種の「心地良い緊張感」を自分が感じたのは何故だろうか。中国をはじめ多くの国々が、国連交渉で見られがちな南北対立を徒に煽り立てる調子ではなく、実務的な形で「低炭素成長」実現に向けた自国の取組みを紹介していた。率直で抑制的なトーンが各国の真摯な姿勢を際だたせ、好感が持てたのだと思う。同時に「低炭素成長」実現が如何に困難な課題かという現実に思いを馳せ、慄然とせざるを得なかったのだろうか。

この日の会議に参加した国々の多くは、今後、世界経済の中で益々重きをなしていくだろう。その一方で、人口、貧困、食料、水、防災といった様々な課題を抱えている。課題解決のためには経済成長を続ける必要があり、エネルギー消費、CO2排出が避けられないが、それが野放図になれば、温暖化という形で成長への制約がかかってくる。40年前にローマ・クラブが指摘した「成長の限界」のジレンマを如何に克服するか。世界経済を牽引する東アジアの国々こそは、この問題を最も切実に感じているのではないか。

今世紀半ばまでに人口の倍増が見込まれるアフリカも同様である。来年はお台場からほど近い横浜にアフリカ54カ国の首脳が集まり、第5回アフリカ開発会議(TICADⅤ)が開かれる。経済と環境の両立が主要議題となることは間違いなかろう。

アジアとアフリカでの取組みが、これからの地球環境のグローバル・ルールを左右するといっても過言ではないだろう。世界の重心の移動とともにルール・メイキングのあり方も変わるのは歴史の必然ともいえる。

この中での日本の役割は何だろうか。「沈みゆく国」として屈折した優越感と敗北主義がないまぜになった形で感傷に浸ることではないだろう。どうすればよいか、確たるルールや処方箋があるわけではない。それは当たり前である。我々が直面しているのは前例のない課題だからだ。日本がすべきは、既存のルールや処方箋にひたすら順応したり、反発したりすることではなく、持てる技術力、資金力、外交力を活かして、課題に即したルールや処方箋を見出し、世界に提示することであろう。それが格好良くできるかどうかは分からない。泥臭く試行錯誤を繰り返す(muddle through)可能性の方が高いようにも思う。しかし、それが「課題先進国」としての日本の責任でもあり、日本の活路を見出すことにもつながるのではないか。

既に日が落ちたお台場から霞ヶ関への帰途、薄暮の中のレインボーブリッジを渡りながら、そんなことを考えていた。

(おわり)

*「環境外交:気候変動交渉とグローバル・ガバナンス」の連載は今回でひとまず終わります。

来年以降は、環境外交・気候変動交渉の動きをみながら随時発信していく予定です。