2012年12月のアーカイブ

-

2012/12/28

2012/12/28最終話(3の3)「ポスト『リオ・京都体制』を目指して(その3)」

-

2012/12/28

2012/12/28COP18参戦記 最終日

-

2012/12/27

2012/12/27最終話(3の2)「ポスト『リオ・京都体制』を目指して(その3)」

-

2012/12/26

2012/12/26最終話(3の1)「ポスト『リオ・京都体制』を目指して(その3)」

-

2012/12/25

2012/12/25COP18参戦記 day4

-

2012/12/21

2012/12/21冬の暖房費節約術 電気その2

-

2012/12/19

2012/12/19冬の暖房費節約術 電気その1

-

2012/12/18

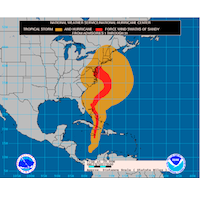

2012/12/18ハリケーン・サンディによる米国東部大規模停電が問いかけたもの

-停電と電力システム論に関する日米比較- -

2012/12/13

2012/12/132030年に向けたエネルギー政策への期待

-

2012/12/12

2012/12/12電力供給を支える現場力②

-冬に備える北海道電力苫東厚真発電所- -

2012/12/11

2012/12/11第7回 日本自動車工業会 環境委員会運輸政策対応WG主査/トヨタ自動車株式会社 環境部担当部長 大野栄嗣氏

世界の自動車メーカーが燃費向上の競争、技術の戦国時代にある -

2012/12/10

2012/12/10原発事故による放射性物質拡散を減らす手段(改訂版)

-

2012/12/07

2012/12/07COP18参戦記 day3 (12月4日 火曜日)

-

2012/12/06

2012/12/06COP18参戦記 day2 (12月3日 月曜日)

-

2012/12/06

2012/12/06対ウィンドファーム戦争

-

2012/12/05

2012/12/05COP18参戦記 day1 (12月2日 日曜日)

-

2012/12/05

2012/12/05COP18現地報告1 -記者泣かせの「裏年」-

-

2012/12/05

2012/12/05ドイツの電力事情⑥ -供給力確保への苦闘-

-

2012/12/04

2012/12/04ヘルム教授の異議

-欧州のエネルギー環境政策に対するアンチテーゼ- -

2012/12/04

2012/12/04ドイツの電力事情⑤ -送電網整備の遅れが他国の迷惑に-