カーボンリサイクル技術の経済性と将来展望

室中 善博

室中技術士事務所 代表

はじめに

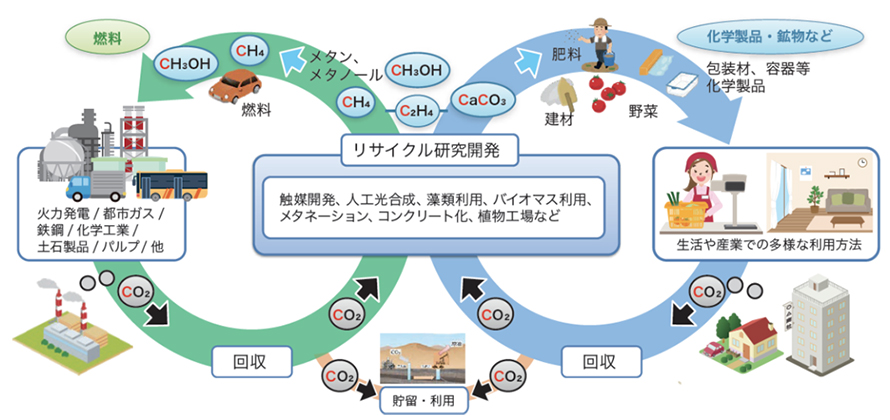

カーボンリサイクル技術の開発は、二酸化炭素(CO2)を再資源化することで、温室効果ガスの排出削減と資源循環型社会の構築を両立させる重要な戦略である。従来の「排出回避」や「地下貯留(CCS)」とは異なり、CO2を原料とした合成燃料や化学品、建材等へと再利用する「炭素の循環利用」を目指す。

本稿では、これらのカーボンリサイクル技術の中でも、特に経済性に焦点を当て、主要な製品群の製造コスト、課題、そして社会実装に向けた展望を整理する。

主な製品と経済性の構造

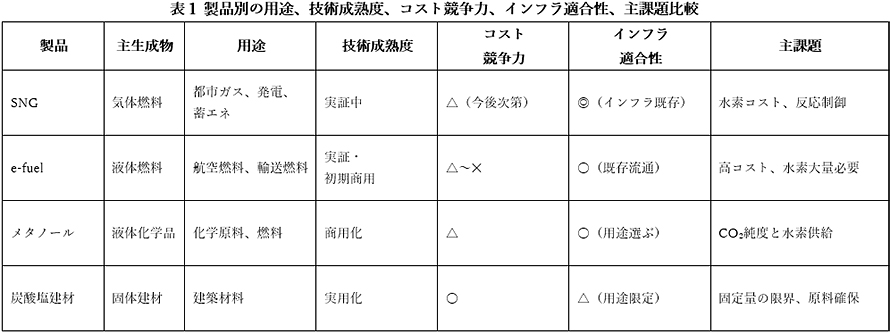

カーボンリサイクル技術によって製造される代表的な製品には、SNG(合成天然ガス)、e-fuel(合成燃料)、メタノール、カーボネート建材などがある。これらの製品は、いずれも以下の要素を原料やエネルギー源として必要とする。

- •

- CO2(回収された排ガスや大気中のCO2)

- •

- 水素(化石燃料由来の水素や再生可能エネルギー由来のグリーン水素など)

- •

- 熱・電力(再エネ由来が望ましい)

製造コスト試算

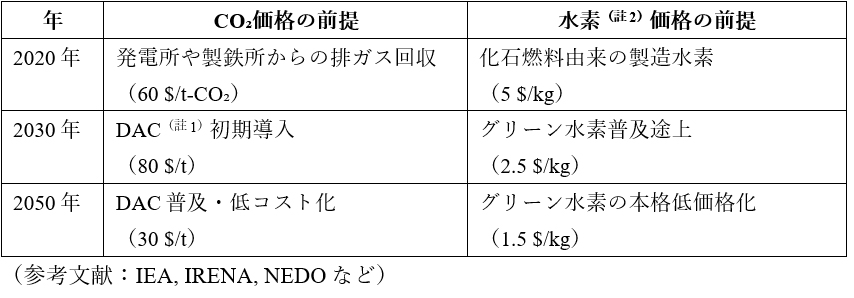

該当する4製品の製造コストを試算するために、原料ガスであるCO2と水素の価格を次のように設定した。

- (註1)

- DAC(Direct Air Capture)は、CO2を大気中から直接回収する技術である。2020年代時点では数百ドル(150〜600 $/t-CO2)のコストがかかるとされており、排ガスからのCO2回収(40~80 $/t)に比べて10倍前後のコスト高である。また、規模拡大時の操業維持、コスト負担などの制度的な問題も未解決で、2025年の段階では、実効的な普及手段とは言い難い。

- (註2)

- 水素は脱炭素社会において不可欠なエネルギーキャリアとされ、製造から利用に至るまでのコスト動向が各国の政策判断に大きな影響を与えている。水素の製造技術としては、従来の化石燃料由来のブラック、グレー水素(SMR法)から再エネ由来のグリーン水素(あるいは、原子力由来の水素と合わせクリーン水素と呼ばれる)(電解技術法による製造)へという流れが起きている。また、米国を中心に天然ガスからSMR法にて水素を製造しCO2をCCSで回収する大規模なブルー水素製造も検討されている。NEDOは、2030年の水素を30円/Nm3(約2.4 $/kg)、普及には20円/Nm3(約1.6 $/kg)という目標価格を公表した。

この前提に基づき、SNG(合成天然ガス)、e-fuel(合成液体燃料)、メタノール、炭酸塩建材の製品の製造コストを試算した。

製品別の製造コスト概算

コストの背景と考察

① SNG

- •

- SNGはCO2とH2からメタン(CH4)を合成するサバティエ反応(CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O)に基づく。高温・高圧条件で触媒反応が行われるが、変換に多くの再エネ電力が必要である。特に水素の使用量が多く、コストの大部分を占める。再エネ発電との統合により、将来的には都市ガス代替や合成メタンの利用が期待される。

- •

- MMBtuあたり46ドル(2020年)は、日本の輸入LNG価格(8〜10 $/MMBtu)の4~5倍程度になる。

- •

- インフラとの親和性は高いが、コスト面で実用化には厳しい。

② e-fuel

- •

- e-fuelは水素とCO2を合成して得られる液体炭化水素で、航空燃料や自動車燃料としての利用が想定される。代表的な技術にはメタノール中間体を経る経路やFischer-Tropsch合成(FT法)などがあり、後者は鉄やコバルト触媒を用いてC8〜C16程度の燃料を合成する。高温反応・脱水処理などエネルギー負荷が大きく、LCA的に優位性を確保するには再エネ比率が重要となる。

③ メタノール

- •

- メタノールはCO2 + 3H2 → CH3OH + H2O の反応で得られ、合成化学品・燃料として多用途である。反応温度も比較的低く変換効率が高いため、CO2リサイクルの中では最も商用化が進んでいる製品のひとつである。水素価格次第で経済性が大きく変動する。

- •

- CO2と水素を効率的に使えるため、コスト低減余地も大きい。

- •

- 2050年には300 $/t台の目標水準に届く可能性もある。

④ 炭酸塩建材

- •

- 建材はCO2をミネラルや副産物(鋼スラグなど)と反応させて炭酸塩として固定化する方法で製造される。水素を使わずCO2だけで製造可能で、早期実装が可能。製品の強度・耐久性・標準化が今後の課題である。

- •

- 2020年でも30 $/tと比較的現実的な水準である。むしろ2030年は原料コスト(CO2価格上昇)で一時的に割高になる。

- •

- インフラ調達・施工面の工夫次第で実装可能性は高い。

実際の市場で取引される製品価格は、製造コストに、設備費、人件費、輸送費、保険、利益などを積み上げたものになる。

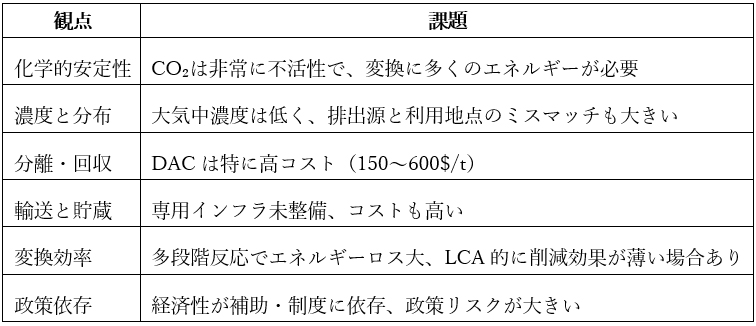

CO2を原料とすることの難しさ

カーボンリサイクル技術の原料であるCO2は、一般的に化学反応で利用する一酸化炭素(CO)とは異なり、次のような難しさをもっている。この難しさを知らずに、「CO2は厄介者だから減らしてしまえ」という安易な発想では、我が国の産業や経済をダメにしてしまう。

今後の展望と提言

2030年代前半までは、カーボンリサイクル製品は依然として高コストであり、政策的支援と初期市場(航空、化学、公共調達)を軸に限定的な普及となると思われる。

一方、2050年に向けては、グリーン水素価格の低下、再エネ普及などの進展により、製品価格が化石燃料と同等水準に近づく可能性もあるが、未知数の部分が多い。

今後の展開に向けては、以下のアプローチが重要となる:

- •

- 大量のグリーン電力を確保するための再エネ供給(あるいはクリーン水素を製造する原子力電源の確保)とブルー水素の輸入にも利用可能なインフラの整備

- •

- 地域間格差の克服のための水素の大量製造と供給網の確立

- •

- CO2回収技術の最適化と地域マッチング

- •

- 製品ごとのLCA基準による認証とCBAM(炭素国境調整メカニズム)や排出権取引との連携

- •

- 消費者への訴求と社会的認知の醸成

- •

- 「炭素=資源」という認識転換の推進

カーボンリサイクル技術は、気候変動対策と資源循環の交差点に位置する重要な技術領域である。その経済性は将来の産業構造やエネルギー政策に直結するため、定量的な試算に基づいた議論と戦略的な導入が不可欠である。特に水素とCO2の価格前提を精緻に把握することが、技術評価と政策立案の基礎となる。