トランプ2.0の米国に方向転換~原点回帰を迫られるIEA(その1)

手塚 宏之

国際環境経済研究所主席研究員、JFEスチール 専門主監(地球環境)

始動したトランプ2.0

トランプ2.0が始動して矢継ぎ早に繰り出される政策に世界が翻弄されている。筆者はさる3月半ばに久しぶりに訪米し、ニューヨーク、ワシントンで産業界、シンクタンク等の環境・エネルギー関係者と面談して、トランプ2.0についてヒアリングしてくる機会があった。産業・企業関係者がおしなべて言っていたのは、まず関税政策に見られるように大統領自身が矢継ぎ早に極端な数字を連発し、しかもそれが朝令暮改で定まらない現状は、企業にとって経営戦略を立てられず米国企業自身も当惑しているという不満であった。一方でそうした政策を実施する米国の行政機関(省庁)の幹部人事は、1月以降順次進められているものの、議会承認が必要となる閣僚レベルの着任がようやく進んでいる段階で、その下で実際の個別政策案件を担うことになる次官補、部長、課長級の人事は依然進んでおらず(着任した大臣・長官自身の目にかなったスタッフの採用が順次進められるので当然だが)、大統領自身とその側近主導で様々な方針が(生煮えのまま)打ち出されても、それを肉付けしていく体制が整っていない(そのため方針もすぐ変わる)というのが実態のようである。そうした経済人の嘆き節は聞かれたものの、一方でそうした事態は今後半年くらいで収束し、秋以降には政策の安定性は落ち着いてくるのではないかとの楽観的な見解も聞かれた。

むしろ意外だったのは、筆者がヒアリングした産業界の関係者は「トランプ1.0では始動時に共和党穏健派と急進派の閣内対立もあり政策にブレが生じた、という反省もあって、トランプ2.0では在野の4年間に政策の方向性がしっかりと練られていて、むしろやりたいことに垂直立ち上げで着手している。1年半後の議会中間選挙までに具体的な成果を出し、現状の共和党主導の議会を維持して4年間の政権を完遂するということなのではないか。関税政策による一時的な物価上昇や訴訟の乱発を受けることも彼らの想定内で、中間選挙までに収まっていれば好都合と思っているのではないか」と解説してくれた。そういう意味でトランプ2.0の方向性を見定めるには今回の訪問はやや時期尚早だったのかもしれない。

しかしそうした中でも、米国商工会議所のエネルギー・シンクタンク、Global Energy Instituteを訪問した際、今後の米国、そして世界の環境エネルギー政策に大きく影響を与える可能性のある動きについて教えられたので本稿ではそれを紹介していきたい。

IEAに関する米国上院報告書

トランプ大統領は1月20日の就任初日に多くの大統領令を出し、その中で「パリ協定からの離脱」を宣言したことは広く報道され、知られている。しかしこの大統領令では同時に、国務長官、商務長官他の国際的なエネルギー政策に携わる政府機関の長に対して、米国のエネルギー政策にかかわるすべての国際的な関与において、経済効率性、米国の繁栄促進、消費者選好、財政抑制の観点を優先して進めることを求めていて1)、バイデン政権の下でグリーン(脱炭素)に比重を置いて進められてきた米国の国際的な環境エネルギー政策の大転換を宣言している。

その点に関連して注目すべき資料として筆者がもらったのが、昨年末に米国議会上院エネルギー資源委員会のバロッソ共同委員長(共和党)名で公表された「国際エネルギー機関(IEA)の使命:エネルギー安全保障の復活~IEAは何故創設されたかを忘れている~」という報告書である2)。トランプ2.0となった米国政府は目下、この44ページに及ぶレポートに基づいてIEAに改革を迫っているという。1974年にIEAの創設を主導し、以後最大の資金拠出国のひとつであった米国によるこの改革要求が今後のIEAの運営に与える影響は無視できない。以下、本稿ではこの上院共和党の報告書の要点について紹介し、その影響について考察したい。

IEAはそもそも1973年の第一次オイルショック勃発を受けて、エネルギー(当初は石油)の需給見通しと共同備蓄などを通じて安定供給体制を確保し、加盟国が二度とエネルギー危機に見舞われないようなエネルギー安全保障体制を確立するために、米国含む16の主要石油消費国が共同で1974年に設立した組織である(現在の正式加盟国は30か国に拡大。加えて中国・インドなど13の準加盟国が参画)。IEAはその使命を果たすための中心的な活動として、中立的で特定政策に肩入れしない客観的なエネルギー市場分析と見通しを年次報告書“World Energy Outlook(WEO)”として公表してきたが、それはエネルギー関連ビジネスの投融資判断、長期戦略策定に広く使われてきた。それが今回の米上院の報告書ではそのタイトルにあるように、IEAがこの5年あまり、環境NGO他の非政府団体・組織の圧力の下、自身の設立の趣旨から逸脱して気候変動対策・ネットゼロ排出実現により大きな力点をあてた「エネルギー転換」ばかりを喧伝するようになり、エネルギー安全保障確保という本来の使命をないがしろにしているとIEAを厳しく糾弾しているのである。

具体的にはIEAは1988年以来、エネルギーの需給動向と見通しについて複数のシナリオの下に客観的、中立的な試算を示してきており、それが各国政府やエネルギー関係者にとって世界で最も権威ある「見通し」として使われてきた。そうした見通しをまとめたIEAの年次報告書:WEOの中で2010年から2019年までベースライン(business as usual)シナリオとされてきたCPS(Current Policies Scenario)が2020年に突如廃止され、代わりにSTEPS(Stated Policies Scenario)というシナリオに置き換えられたことを上院報告書は問題視している。CPSはエネルギーに関して世界各国が既に正式に導入し、実行されている政策がそのまま継続された場合のエネルギー需給の見通しを示したものであり、それをもとに将来のエネルギー需給の過不足や、新たな政策が導入された場合の影響などを政策当局者が考えるという形で、いわゆるベースラインを与えてくれるものであった。同時に2010年から19年までのWEOではCPSと並行してNPS(New Policies Scenario)も示されており、そこでは気候変動対策など広範囲な新政策を各国が導入した場合の影響をエネルギー需給のシナリオとして示している。しかしIEAは2020年のWEOからこのCPSとNPSを廃止し、新たに設定されたSTEPSシナリオを「事実上の(de fact)ベースラインシナリオ」として示すようになった(加えて2022年からは2050年排出ネットゼロを想定したより急進的なNet Zero Scenario(NZE)も示している)。

このSTEPSでは、世界各国が政策目標について、その目標がどんなに野心的で非現実的なものであれ、それを達成するために追加的(だが必ずしも特定されていない)政策を総動員することが想定されている。そして2023年に示されたSTEPSシナリオでは、2030年に世界の石油・天然ガスの需要がピークアウトを迎えると記述されているのである。

この点について上院報告書では「IEAはWEOを通じてエネルギーに関する官民の投資意思決定に影響を及ぼそうという意図が見え隠れし、各国の”宣言されてはいるが実施されてはいないような政策”をこのSTEPSというベースラインシナリオに潜り込ませることで、健全なデータに基づいて意思決定をしなければならない政策関係者に危害(disservice)を与えている」と批判している。上院報告書によるとIEA自身、このSTEPSは各国の政策が実行されるとは限らないのでベースラインや標準ケースとして使うことには一応の注意を発してはいるものの、同時にIEAの幹部自身が「STEPSは我々のベースライン」とも発言しているという3)。また報告書ではファティ・ビロル事務局長自らも公の場で、STEPSに基づいて「今日・明日の世界を見ると、世界の消費者にとって石油やガスが安全で確かなエネルギーの選択肢と私を説得できる人はいない」とか、「(2030年のピークオイル・ガスを考えると)新たな気候変動対策があってもなくても、新規の油田、ガス井への投資はリスキーなビジネスだ」などと、STEPSが示す「2030年ピークオイル・ガス」があたかも自然体で起きる事象(ベースライン)とも受け取れる発言を繰り返していることを引用し、IEAがメディアや金融機関・投資家に対して石油・天然ガスへの投資を直ちにやめるように喧伝していると痛烈に批判しているのである。

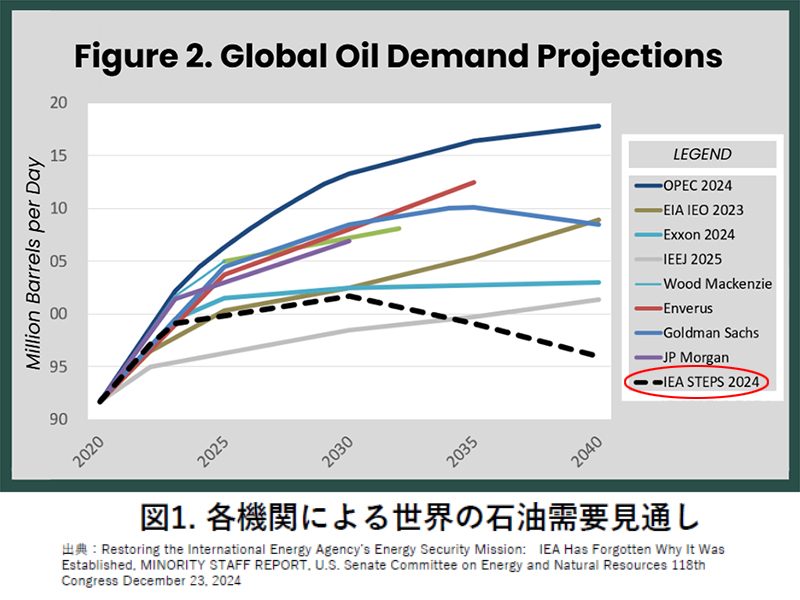

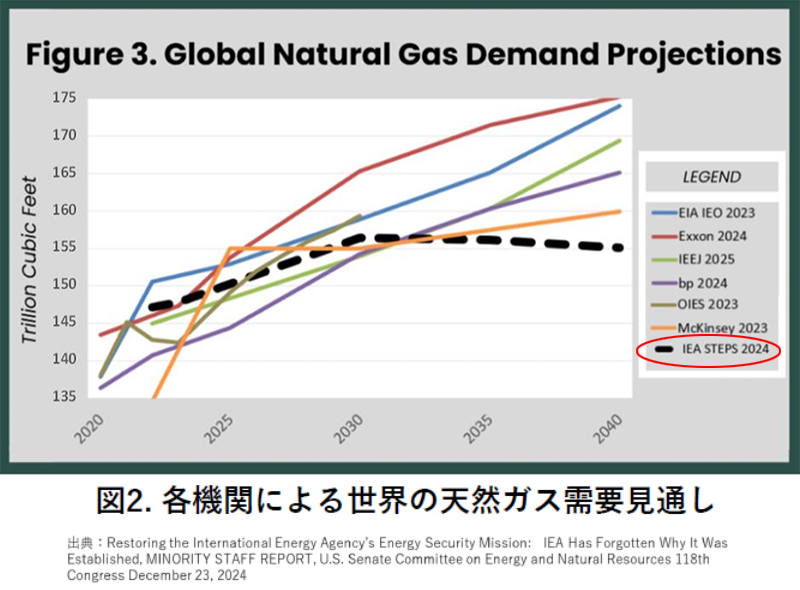

政治や金融に都合よく(恣意的に)使われるSTEPS

実際この上院報告書では、IEAのSTEPSシナリオと並んでOPEC、米エネルギー省エネルギー情報局(EIA)、日本エネルギー経済研究所(IEEJ)など、世界の様々なエネルギー関連シンクタンクによる石油・天然ガスに関する2040年までの需要予測を比較して示し、IEAのSTEPSが化石燃料の将来需要を「異常に少なく」予想しているのは明らかであると指摘している。同報告書から引用した図1、図2に各機関による石油ならびに天然ガスの2040年までの需要見通しが比較されているが、黒い点線で示されているIEAの見通しが他機関よりも(特に長期需要で顕著に)低く見積もられていることが明白である。そしてこともあろうに米国のバイデン政権は、このIEAがWEOのSTEPSにおいて示した、天然ガスの需要が今後急激に縮小するという予測(だけ)を根拠にして、2024年2月に米国産LNGの輸出設備新設認可の中止を決めたということが、バイデン政権幹部による議会証言で明らかになっているという。米国政府の統計機関であるEIAの予測では2040年まで、天然ガスの世界的需要が継続的に拡大するとされていたというにもかかわらず・・である。

上院報告書はこうしたIEAのWEO‐STEPSにおける恣意的なベースライン需給の書き換えにより、化石資源の将来需要が過小に見積もられ、それが化石資源への過少投資を引き起こしていることが問題だとしている。その結果生じる世界的なエネルギー(化石燃料)の供給不足はエネルギーコスト上昇を招き、またそうした投資抑制が働かないロシア・イラン・中国・ベネズエラなどの“危険国”からのエネルギー供給に世界が過度に依存する事態を招き、結果的に米国はじめ各国のエネルギー安全保障が損なわれるリスクにつながっていると厳しく批判している。

上記のエネルギー安全保障上の懸念に加えて上院報告書は、IEAによるCPSからSTEPSへのベースラインシナリオの置き換えにより、気候変動対策のコスト・メリット分析が政策立案者をミスリードするものになっていることも併せて指摘している。従来のCPSのベースラインは、前述の通り各国政府が既に制度的に取り組んでいるエネルギー・気候変動政策だけをおりこんだシナリオ分析になっており、それをベースにして、追加的に気候変動対策を行う場合のコストやメリットを見積もることができた。しかしSTEPSでは、各国が政策意図を公表はしたものの、具体的な政策の詳細や実施のための法的枠組みについて明らかになっていないような取り組み(意気込み)が、あたかも「実施される」ものとみなし、それをベースラインシナリオ(自然体で実施されるシナリオ)として設定してしまっている。従ってそれがどれだけのコストをかけて何トンのCO2排出削減を行うのか、そうした削減対策がどれだけ難しいものかといった、政策実施の際に最も必要となる情報が、ベースラインの中に既成事実としてアプリオリに設定されてしまっている。つまりSTEPSで想定された気候変動対策は「やってあたりまえ」という評価になっており、そうした政策のコスト・メリット評価について具体的に伺い知ることができなくなっているというのである。

またここ数年のIEAのシナリオ分析では、このベースラインシナリオ=STEPSにおいて、あるいは同時に試算されているNet Zero Emission(NZE)シナリオ(世界が2050年ネットゼロ排出を達成するとしたシナリオ)でも、さらには各国が気候変動対策を大幅に強化することを想定したAdvanced Policy Scenario(APS)でも、これらいずれのケースでも全く同じ経済成長率となることが想定されている。逆に言えばGDPはこれらのシナリオ分析(シミュレーション)の「アウトプット」ではなく外生的に与えられた「インプット」になっているというのである。例えばWEO2024では、ベースラインのSTEPSシナリオで2050年のCO2排出は23年比で24%減り、エネルギー供給の化石燃料比率は78%から57%に低下するとされている一方で、NZEシナリオではCO2排出は100%削減され、化石燃料比率は78%から14%に低減するとされている。これはNZEシナリオの下では、わずか27年で世界のエネルギーシステムに革命的な変化が起きるということを意味しているのだが、IEAのモデル分析ではSTEPSとの間で世界経済への影響に変化がないことになっているのである。これについてIEAは「複数のシナリオ分析において一定の経済成長率を想定することで、異なるエネルギー・気候変動対策の選択肢の間のインパクトを共通の背景のもとに比較できる」と主張しているという。つまりIEAのシナリオ分析は、気候変動政策を考える際に誰もが知りたい「気候変動対策を進めると直接的・間接的にどれだけのコストがかかるのか?」という質問に答えるものになっていないということである。

以下(その2)につづく。

- 1)

- “Putting America First in international Environmental Agreements” , Section3.(g), January 20, 2025

- 2)

- https://www.energy.senate.gov/services/files/88C8622D-8369-43BD-914B-7461E3194B35

- 3)

- 上院報告書ではIEAのサステナビリティ・技術・アウトルック担当ディレクターのLaura Cozzi氏が「STEPSは我々にとってベースラインである」と発言したことを引用している。