新日本電工 焼却灰資源化事業について ~一般廃棄物焼却灰のパーフェクトリサイクル(家庭ゴミに含まれる金等有価金属の再資源化他)~

印刷用ページはじめに

新日本電工株式会社では、一般家庭ゴミを自治体などの焼却施設で燃やした灰(以下、一般廃棄物焼却灰)を溶融して資源化する焼却灰資源化事業を行っている。この事業は、当社が2024年7月に完全吸収・合併した中央電気工業(株)(当社の100%連結子会社)が、1995年に民間企業としては初めて地方自治体の焼却施設から排出される一般廃棄物焼却灰を合金鉄製造炉によって溶融固化処理を開始して以来、その歴史は約30年に及んでいる。

同事業を実施している当社鹿島工場は、現在では一般廃棄物焼却灰に加え、事業活動に伴って発生する産業廃棄物や高度な管理技術を必要とする特別管理産業廃棄物に係る焼却灰等を含めて年間計10万トン程を受入れ、専用電気炉4基によって溶融固化処理・資源化を一貫して行っている。

当社焼却灰資源化事業における社会課題解決への貢献

当社の焼却灰資源化事業の特徴としてはパーフェクトリサイクル<①一般廃棄物焼却灰に含まれるダイオキシン等有害物質の無害化、②金をはじめとした有価金属の再資源化、③溶融過程において発生するスラグの土木資材等としての活用>を実現している事である。

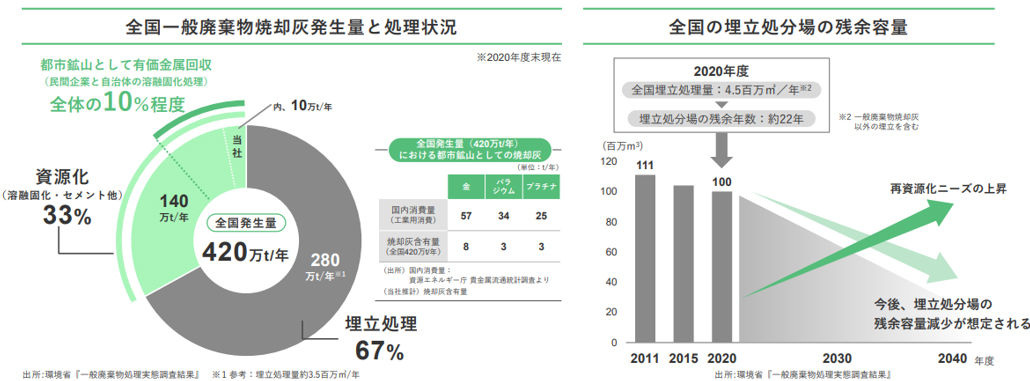

一方、国内における一般廃棄物焼却灰の資源化は3割強で、その内、有価金属の再資源化まで実施している割合は1割程度に留まる。この状況下、昨年8月に「第5次循環型社会推進基本計画~循環経済を国家戦略に~」が制定され、循環型社会形成のために各自治体に一般廃棄物焼却灰の資源化及び埋立処分場延命の推進を求めている。

これらの社会課題の解決のため、足元においても当社のパーフェクトリサイクルは一役を担うものであり、将来的にも日本が直面する埋立処分場延命化のニーズを勘案するとその役割は益々高まると考える(図-1)。

焼却灰の資源化技術

当社の特色は、動脈産業の設備と技術を用いて有価金属の再資源化を可能としている点である。合金鉄(鉄鋼製造原料の一部)を永年製造してきた電気抵抗式溶融炉の操業技術を転用し、溶融固化処理(以下、エコメルトシステム)を行っている。

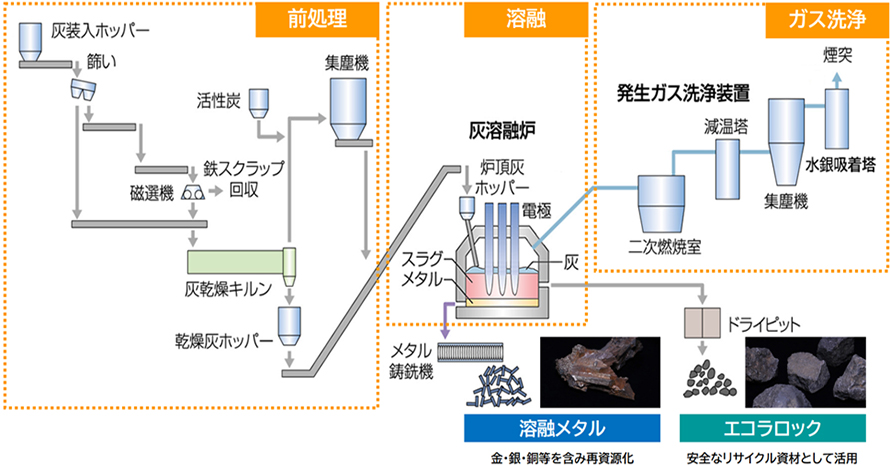

当社エコメルトシステムの処理フローは以下の通りである。(図-2)

- ①

- 前処理設備にて、篩、磁選機を用いて焼却灰から鉄スクラップを回収した後、灰乾燥キルンにて焼却灰の水分を約20%から約2%まで乾燥させて灰溶融炉に装入する。

- ②

- 灰溶融炉は密閉式の専用電気炉であり、焼却灰は抵抗熱にて1,500℃以上の高温で溶融する。

- ③

- 灰溶融炉内で溶けた焼却灰は、比重によりメタルとスラグの二層に分離し、比重の大きいメタルは下段の吐出孔から鋳銑機に鋳込むことで凝固させる。また、比重の小さいスラグ(当社製品エコラロック®)は上段の吐出孔からドライピット(徐冷ヤード)へ出滓する。

- ④

- 焼却灰の溶融に伴い発生するガスは、亜鉛等の重金属を含んだ飛灰(溶融飛灰)を湿式除塵後、二次燃焼塔および減温塔にてダイオキシン類の再合成を防止した上で、バグフィルターおよび水銀吸着塔を経て完全無害化してから大気放散する。

エコメルトシステムにより発生する物質の分配率は、焼却灰100%に対し、スラグ約70%、メタル約4%、溶融飛灰約3%となっている(残りは水分とガス化分)。最終的に全てを資源化できるため、当社では本溶融技術をパーフェクトリサイクルと呼んでいる。

パーフェクトリサイクルの実現

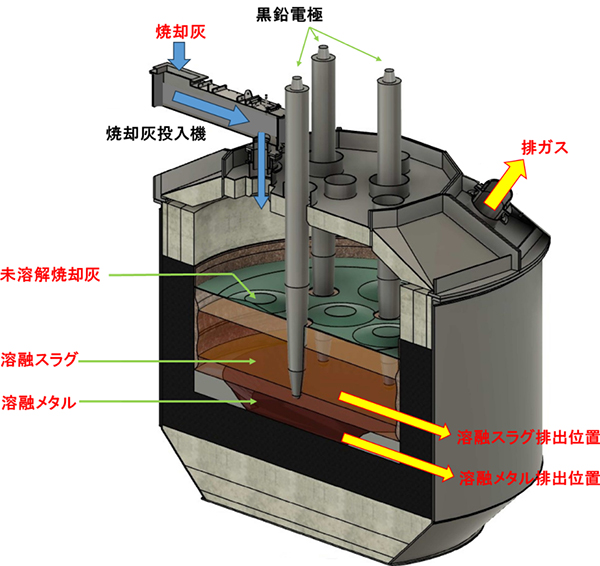

焼却灰は溶融した際の化学反応と比重差によりスラグとメタルに分離される。焼却灰を溶融すると、灰に含まれるフラックス成分(酸化ケイ素や酸化カルシウムなど)を主体に溶融スラグを形成する。一方、酸化鉄などの金属酸化物は一酸化炭素などにより還元されることで金属に戻され溶融メタルとなる。これらの化学反応によって溶融メタルは比重が大きくなり、灰溶融炉の底に沈む一方で、溶融スラグは比重が小さいため溶融メタルの上に浮く。この分離の際に、有価金属は比重が大きいため溶融メタル側に分配し、溶融メタルは金、銀、銅、白金、パラジウム等を含んだ状態となる。そして、溶融スラグと溶融メタルを灰溶融炉内の高さの異なった排出口から取り出すことにより、スラグとメタルを明確に区別して得ることができる(図-3)。

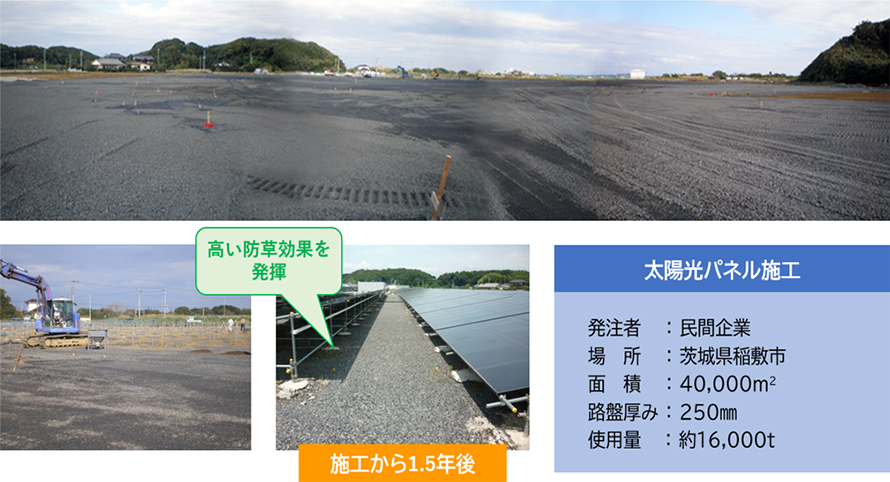

排出後に凝固したスラグは、粉砕、篩により粒形を揃え、当社製品のエコラロック®となる。エコラロック®は、NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)やIT’S(茨城県新技術情報提供データベース)に登録されており、環境負荷のない安心・安全な土木資材として認められている。主に、道路用資材、土木用資材、河川護岸工事用資材、ケーソン中詰用資材(図-4)、更には太陽光発電における除草を目的とした敷き均し材(図-5)等として幅広く使用されている。同じく排出後に凝固したメタルは非鉄精錬メーカーの二次原料となり、有価金属の再資源化が行われる。

また、低沸点の重金属(鉛や亜鉛など)は灰溶融炉内からガスと共に排気されるが、排ガス洗浄設備を通して溶融飛灰として回収し、非鉄製錬原料(山元還元)として再資源化している。

おわりに

当社は、従来埋立て処分されていた一般廃棄物焼却灰を溶融固化処理することでパーフェクトリサイクルを実現している。スラグ(人工砕石)は土木材料として使用されることと、有価金属を再資源化することで、天然資源の採取削減や資源採掘に伴うCO2発生量の低減に大いに寄与していくこととなる。

さらに、当社は2023年11月に2030年「あるべき姿」に向けた中長期事業戦略を公表しているが、その中で循環型社会の実現と埋立処分場延命化のニーズに対応すべく、灰溶融炉の大規模増強を計画している<既設の4基に加え、5号溶融炉(2027年稼働予定)から7号溶融炉(2030年稼働予定)まで段階的に増強し、処理能力を現状の70%増となる年間最大22万トンに増強する計画>。動脈産業の設備・技術を用いてリサイクルを行うという動脈産業と静脈産業の結節点として、日本における循環型社会の形成の活性化とこれを通じた持続可能な社会の実現に貢献していく所存である。