太陽光発電設備の廃棄・リサイクルをめぐる状況とその課題

細田 雅士

一般社団法人 太陽光パネルリユース・リサイクル事務局長、エコスタッフ・ジャパン株式会社 取締役 統括部長

はじめに

今、国は使用済の太陽光発電設備(以下、PVパネル)に関するリサイクル法の導入を検討している。2050年のカーボンニュートラル達成に向け再生可能エネルギー導入を推進する国家戦略に後押しされ、国別では日本は世界で3番目に導入量が多く(2022年度末導入量は70.7GW)、国土面積あたりでは主要国の中で最大級である*1。今でも導入量が増えているこれらのPVパネルは、いつかは必ず廃棄される。その時のことを見越してリサイクル制度に関して議論すべきことに異論の余地はない。だが、この“いつかは”という点が、使用済PVパネルの処理やリサイクルを考える際の一番の難しさになっている。

太陽光発電の状況とその課題

PVパネルは製品寿命が長く、FIT開始時(2012年)では約20年程度とされていた寿命が、現時点では25年とも30年とも言われている。この長いライフサイクルを持つ製品の特性が、資源循環という視点でPVパネルの問題を捉える際の大きなポイントである。そしてこれにはメリット・デメリットのどちらの側面もあることを指摘しておきたい。

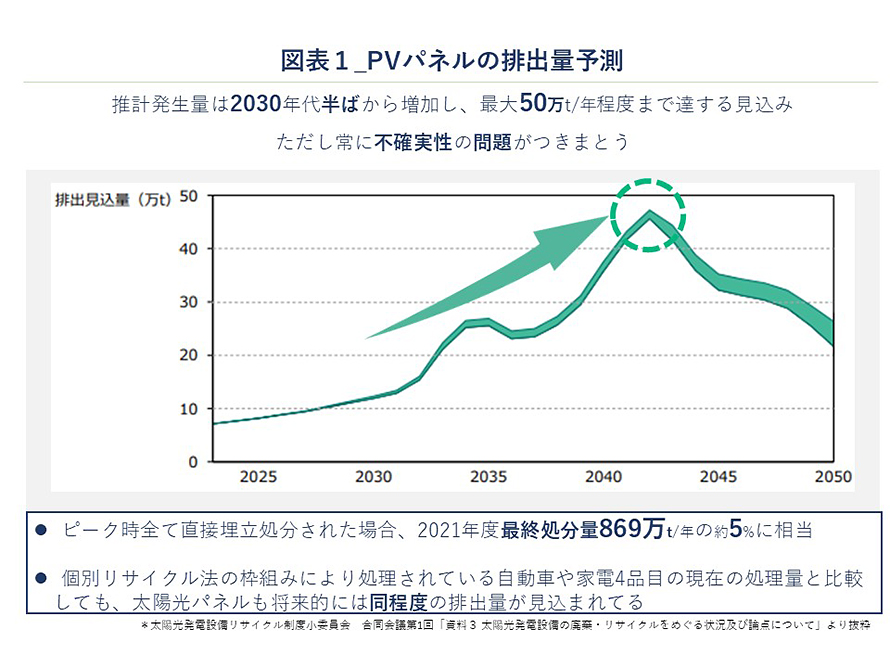

まずメリットとして挙げられるのは、大量廃棄時代のピークが2045年前後(約50万t/年)と予測*2され、時間的余裕があるため、さまざまな準備ができることだ(図表1_ PVパネルの排出量予測)。最新の推定排出量は約2,300t/年(2022年)で、ここから徐々に増えるにしろ、数万t/年のペースで廃棄されるようになるには、ある程度時間がかかる。それまでに極めて多くのことを備えておく必要がある。例えば、先述したリサイクル法の検討はもちろんのこと、運搬時の適正な荷姿や積下ろし等のノウハウを含めた収集運搬システムの確立、リサイクラー/中間処理事業者による設備投資、ガラスメーカーをはじめとした再資源化物の需要側との受入基準のすり合わせ、などである。これらの点について、健全で円滑な資源循環に必要な条件を準備するための時間的余裕が(これまでの個別リサイクル法制定のときと比べて)あることが最大の利点だといえる。

他方、デメリットもある。大量に排出されるまでに時間がかかるために、リサイクラー/中間処理事業者側からすると設備投資の時期が難しく、時期を見誤ると費用対効果が悪く採算性の面で成り立たないという問題がある。また再資源化物の需要側からしても、横断的に集荷された使用済PVパネルのリサイクルに必要な各種のデータ(ガラスに含まれる有機物の割合等)がないために、例えばリサイクル板ガラス製品開発のインセンティブが働きにくい。また一定のボリュームを安定的に調達できない恐れがあるため、リサイクル品の製造・販売がビジネスベースに乘りにくいなどの問題もある。

加えて、毎年のように甚大な震災や水害が各地で起きる昨今、突発的にPVパネルが排出されることがあり、排出の場所も時間も予想できない不確実性がこの時間軸の問題を一層難しくしている。

こうした状況の中で、メリットの部分を最大化させながらデメリットの部分をカバーするための方策の1つとして、第三者的な組織を立ち上げて包括的に問題解決に立ち向かうということが考えられる。我田引水との誹りを受けることを覚悟しつつも、当協会はそのような立ち位置にあるので、その機能と役割をなるべく客観的に説明したい。

一般社団法人太陽光パネルリユース・リサイクル協会(SP2R協会)は、「国内における健全で円滑なリユース市場の創出と適正なリサイクルの促進」を目的として、2022年に設立され、PVパネルのライフサイクルの川上から川下に存在する全てのステークホルダーを含む73の企業・団体が加盟している*4。この組織の機能と役割だが、垂直的連携として、国の取組みや検討状況などを会員企業に伝え、また逆に現場の情報を集約して国に届けている点をまず強調したい。また水平的連携の場としてリユース・リサイクル委員会を立ち上げ、先述した時間軸の問題をいかに乗り越えていくか、という論点をベースにした各課題についての検討を行っている。また同時に同組織の大きな使命として、業界基準の策定という役割がある。法規制の無い状況下での自主行動基準・業界基準など(いわゆるソフトロー)を、法規範(ハードロー)と対をなす形でつくることが不可欠である。そのためには現場でのノウハウや数値化できるデータ、その地域差などを正しく集約した上で、広く世の中に届ける必要がある。そうすることによって、先述したデメリットの部分を補うことができるのではないかと考えている。

リサイクル制度の義務化への流れ

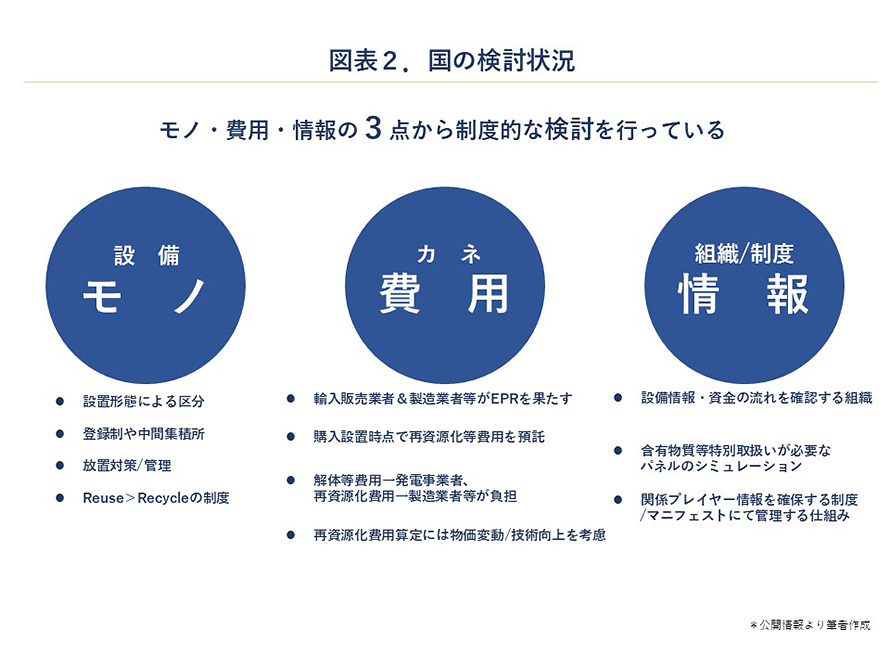

先述した時間軸におけるデメリットについて、ハードローの側面からこの解決を試みる動きが今回のリサイクル義務化の動きであるといえる。環境省・経済産業省が合同ですすめる中環審/産構審合同会議(以下、合同会議)*5では、現行の各個別リサイクル法の枠組みを参考にしつつ、PVパネルのリサイクルを義務付ける制度の検討がなされてきた。この合同会議で議論されている主な論点は「設備」「費用」「情報」の3つである(図表2_国の検討状況)。詳しくは公開資料をご参照頂くとして、「設備」については、PVパネルの設置形態ごとによる区分、登録制・放置対策といったパネルそのものに関する議論がある。「費用」については、他の各個別リサイクル法と同様EPRの考えを導入するにあたり、どのような仕組みで資金管理と積み立てを行うかなどの議論がある。「情報」の論点は、前者2つに関わる情報管理の議論で、資金管理を行う第三者組織の立ち上げの可能性から、含有情報の取り扱いといった制度全体に関わる部分である。

現時点ではパブリックコメントの受付を経て、とりまとめの後に法案提出を見据えているようだが、再資源化費用の計算式や単価設定の検証、適正な処理・リサイクル事業者の認定要件、日本全体の処理能力の引き上げなど、今後さらに明確していくべき点もまだ多く、今後の進捗を見守っている次第である。

また当協会は本合同会議にオブザーバーとして参加する機会を頂いたわけだが、本議論については、PVパネルに関する課題を網羅的に検討・審議がなされていたと感じている。その上で補足的に述べおきたい論点として以下2点を挙げたい。1点目は、リユース市場の必要性についてである。本議論では相対的にリサイクルの重要性がより大きいと見られているせいか、リユースへの言及は多くはなされていない。だが、大量廃棄問題に対する対応策の糸口として、まだ発電余力が十分あるパネルを適切なフロー(整備された検査体制の下、質の高い事業者を通して市場に戻る可視化された流れ)を増やすことで、排出→即処理となる量を減らし、大量排出のピークの平準化の一助となると考えられる。

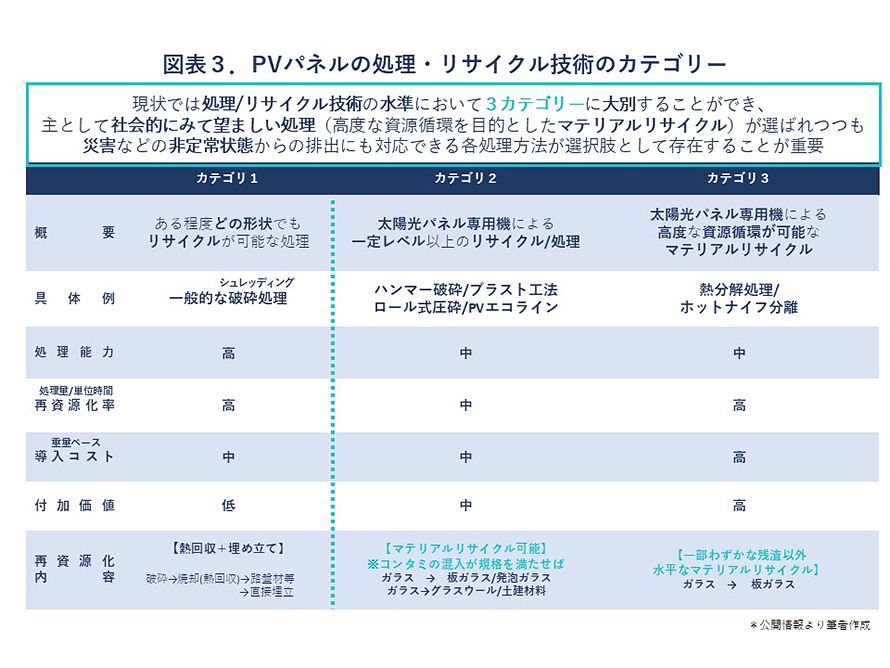

2点目は、各リサイクル技術に関する知識・情報の普及の重要性である。当協会ではPVパネルの処理・リサイクル技術のカテゴリーを主に3種類に分類して整理している。第1は「熱分解/ホットナイフ」の技術で、ガラスをガラスのまま分離・剥離または取り出すことができる処理方法、第2は「ハンマー破砕やブラスト工法、ロール式圧砕」といった、PVパネルの専用処理機により、ある一定レベルにパネル及びガラスを粉砕する処理方法、第3はいわゆる「シュレッダー」と呼ばれ、建築・自動車などの解体事業者による一般的な破砕処理方法、これらの3分類である(図表3_ PVパネルの処理・リサイクル技術のカテゴリー)。

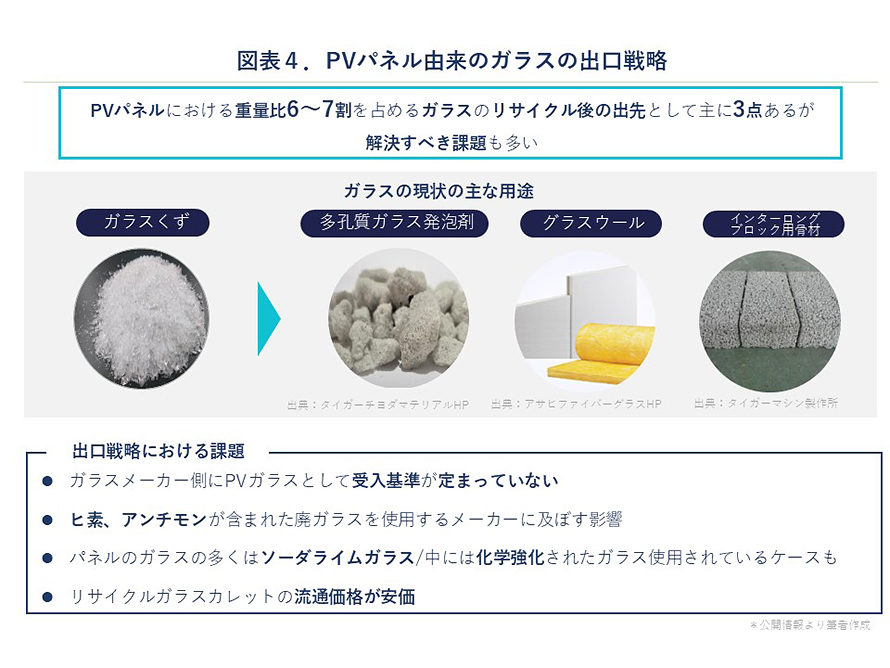

それぞれ処理技術にはメリット・デメリットがあり、発生の状況、価格などに応じて各々の処理方法が選択されている。そこで、より高度な循環利用を目指す上で重要になるのが、パネルの重量比で約6割を占めるガラスを限りなく汚れや異物のない状態で取り出すまたは分離することである。熱分解の技術に関しては、需要側である大手ガラスメーカーから「十分材料として板ガラスの使用に耐えうる」という実証結果*3が発表されている。それ以外についてはその分離技術の差による違い、つまり有機物を主とするコンタミネーションの量の違いが問題として存在する。ガラス以外の要素であるアルミフレームやジャンクションボックス、また精錬工程においてセルシートから抽出される銀などは有価で売却することができ、再資源化後のルートが確立されている。だが、ガラスはコンタミネーションの点とそもそも含有物質がある点などから解決すべき問題も多く、出口ルートは模索中である(図表4_ PVパネル由来のガラスの出口戦略)。これらの事実はまだ広く知られておらず、こういったシステム構築の前提となる知識を広く伝えることが必要である。最後に3つカテゴリーの技術の特徴について、次のことを補足しておきたい。第1の処理技術は一般的には他の技術よりも処理設備・施設の導入費用が高額であり、処理事業者の採算性という点で導入の難しさも存在しており、また場合により受入できるパネルの条件にも制限があるというデメリットが存在することだ。これに対して、第2のPVパネルの専用処理設備はパネルをセルシートごと粉砕するため、投入するパネルの形状に条件が少ないのが特徴である。第3の処理技術は、PVパネル専用の処理機ではないが、特に災害時においては処理能力・スピードが求められるため、今後もある一定的な役割として社会に必要であると認識している。

おわりに

そのうえで、資源のより高度な循環利用に移行して行くことが重要である。リユースの観点では発電事業者側のニーズの具体化が、リサイクルの観点では処理事業者の採算性が、また全体のフローの構築という観点においては需要者であるメーカーサイドの積極的なコミットが重要になってくる。こうした水平・垂直的な各連携を当協会として支え、強化していくことでより質の高いサーキュラーエコノミーが実現できると信じている。

- *1

- 資源エネルギー庁「太陽光発電の政策動向」より

https://www.jpea.gr.jp/wp-content/uploads/sympo40_s1_doc1.pdf - *2

- 環境省/経産省「中環審・産構審合同会議_[資料3]太陽光発電設備の廃棄・リサイクルをめぐる状況及び論点について」より

https://www.env.go.jp/council/03recycle/page_00057_2.html - *3

- 第4回合同会議ヒアリングより

https://www.env.go.jp/council/03recycle/page_00066.html - *4

- 2025年4月1日現在

- *5

- 中央環境審議会循環型社会部会太陽光発電設備リサイクル制度小委員会・産業構造審議会イノベーション・環境分科会資源循環経済小委員会太陽光発電設備リサイクルワーキンググループ合同会議