天然ガスの重要性が明示 S+3Eなエネルギーと見直される

日本ガス協会 奥田カーボンニュートラル推進センター長に聞く

奥田 篤

一般社団法人日本ガス協会 企画部エネルギー・環境グループマネジャー

(「ガスエネルギー新聞」より転載:2025年3月24日)

第7次エネルギー基本計画の重要点は。

今回の第7次基本計画では電力需要の増加が見込まれ、S+3E(安全性と安定供給、経済効率性、環境適合)の観点から天然ガスの重要性が見直された。

近年、地政学リスクが増大し、燃料価格のボラティリティーが高まり、エネルギーの安定供給に対するニーズが高まっている。国内では電力需要が増加するなどエネルギーの不確実性も高まっている。例えば大型のデータセンターを一つ稼働させると原発1基の発電量に相当する大量の電力を消費するといわれている。風力や太陽光などの再エネによる発電は変動が大きく、発電量を正確に予測することも難しく、その大きな変動幅の調整には、蓄電池の導入や電力系統の増強など多くのコストや時間が必要だ。今後、電力需要が増加する日本で、安定したエネルギーを大量に供給するには課題が多い。

そのような状況下で、資源の少ない日本が必要なエネルギーの確保とカーボンニュートラル(CN)を両立するには、電力需要を賄うだけではなく、エネルギー需要のうち相当なボリュームを占める熱需要の対応も欠かせない。足元から確実に二酸化炭素(CO2)排出量の削減が必要であり、CN化に貢献する重要なエネルギー源として環境負荷の少ない天然ガスや都市ガスの活用が重要であると明確に位置付けられた。

S+3Eの観点で、バランスが取れたエネルギーとして安全性はもちろん、経済性や安定供給のために天然ガスの大切さが改めて示された。

日本ガス協会(JGA)は今回の第7次基本計画をどう捉えているのか。

第7次基本計画では、天然ガスの必要性について「CN実現後も天然ガスは重要なエネルギー」だと記載された。天然ガスはCNに向かうトランジション期だけではなく、2050年のCN実現以降も重要だと明記された。

もちろん天然ガスを使い続けるには、並行してCO2回収・貯留(CCS)や直接空気回収(DAC)など脱炭素技術開発も不可欠だが、長期的・安定的な天然ガスの確保が50年以降も必要なことが示されたことは、民間企業が天然ガスを長期契約する際の一つの判断材料となるだろう。

将来的にCN化の流れは変わらないが、足元では天然ガスをお客さまに訴求することが、産業やお客さまの生活、日本全体のためにもなることが反映された計画だと捉えている。

都市ガスのCN化の方法については「さまざまな手段を組み合わせて実現する」と記載された。e-methane(e-メタン)だけでなく、各地域のガス事業者がバイオガスなどを活用したり、森林や省エネで創出したクレジットを活用して都市ガスと組み合わせてお客さまに提供したり、地域の熱エネルギーと組み合わせたガスシステムを提供したりするなど、国内で地域の特性を生かし、地産地消でCNに向けて取り組むことが期待されている。

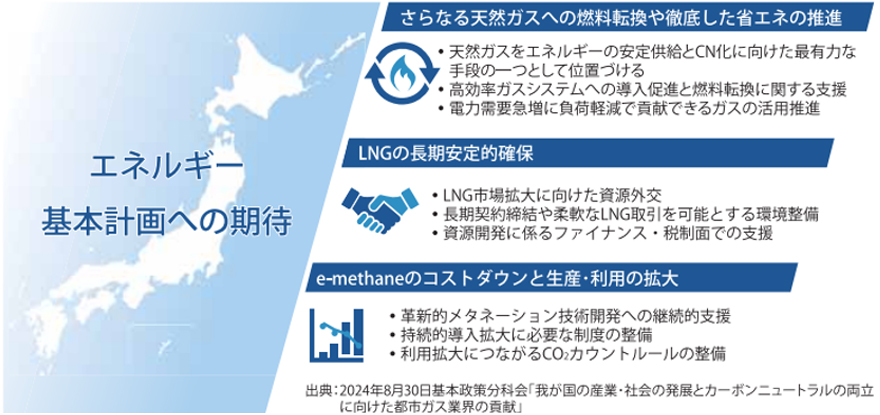

昨年8月の審議会でJGAがプレゼンした際には、エネルギーの供給は環境性に配慮するだけではなく、バランスの取れた「S+3E」の重要性について説明し、ガス業界の取り組みが国のエネルギー供給に貢献できることを「基本計画への期待」として主張した。われわれの主張は国のエネルギー政策の方向性とも適合しており、政府関係者や産業界など多くの方から賛同の声をいただいた。

供給安定性向上や強じん化に寄与

一方、エネルギーの安定供給やレジリエンスも重要なポイントである。地震だけではなく、台風や豪雨による災害も増えてきている。エネルギーの多重化や、コージェネや燃料電池などの分散型電源の導入は建物や地域のレジリエンス強化に寄与している。エネルギー業界を挙げての耐震管への取り替えなど改善を行い「災害に強いガス」を目指し、ガスを安心して安全に使えるように日々努力を続けている。

第7次基本計画がガス事業者のビジネスに与える影響は。

ビジネス、つまり経済性は、産業界の声を聞き、生産性向上やエネルギーの安定性などお客さまのニーズに合ったエネルギーを供給しつつ、確実にCN化につながる技術開発や商品・サービスを提供していくことが重要だ。できるだけお客さまの負担にならないように、CN化にシフトしていく視点も重要と考える。

CN化を図りつつ、産業と経済を発展させるには、再エネや原発と合わせて天然ガスをどう活用するかを考える必要がある。CO2排出量削減だけを考えれば、社会活動を抑制し、産業も停止すれば簡単だが、経済が衰退していく一方になる。社会の発展や人々のウェルビーイングも考慮しながら、できるだけ地球環境に負荷を与えないようにエネルギーを提供して、利用することが重要だ。

CO2排出削減には、再エネの利用を増加させることが重要だが、平地の少ない日本で太陽光や風力の大量かつ急速な導入は難しい。安定的な電力供給には天然ガスによる電気と熱の利用が有効で、コージェネなどで効率的に使うことも重要だ。機器単体の効率向上だけでなく、電気と熱を面的に有効活用することが必須だ。コージェネは再エネの変動を補う手段にもなり、それぞれの特性を組み合わせて安定的に効率的にエネルギーを供給することが重要となる。

また、コージェネやGHPなどを活用してガスを使ったネット・ゼロ・エネルギー建物である「ガスZEB」にも注目していただきたい。ガス設備を利用したZEBは難しいと思われる方もいると思うが、ガス設備を活用することでエネルギー源が多重化され、レジリエンスの向上にもつながるため、全国各地で「ガスZEB」の事例が増えてきている。また今後、固定価格買取制度(FIT)が切れたバイオガスが増えると見込まれる。そのようなバイオガスと都市ガスを組み合わせて熱として有効活用する検討も地産地消エネルギーとしてお客さまの低炭素化に有効な手段と考えられる。

日本産業のモノづくりの品質や生産性の確保には、低温から高温の熱需要を賄う必要があり、天然ガスが活用されている。今後日本産業を支えるためにも、日本のエネルギー需要の6割を占める熱需要に対して、高効率なガス設備の活用が有効と考える。

さらに、e-メタンは既存の都市ガスの設備をそのまま使ってCN化を実現できることがお客さまにとっては最も大きなメリットといえる。お客さまはe-メタンを利用するために新たな設備投資や技術の習得が不要であり、これまで通りに天然ガスを活用して事業を継続しつつ、世の中の情勢や技術の進展状況に応じて、e-メタンにシフトしていくことで、柔軟にCN化を推進できる。

資源の乏しい日本において、いかに海外から安く、効率的にエネルギーを持って来るのかと言う視点も欠かせない。既存のLNG船で輸送可能なe-メタンは、輸送面でも優位だ。ガスのCN化の技術開発を推進しつつ、同時に省エネ技術の開発も進め、エネルギーの使用量を確実に削減することも重要だ。

第7次基本計画を受け、ガス業界として取り組むべきことはあるか。

e-メタンなどのカーボンリサイクル燃料は海外で大量に生産して日本に持ってくることが想定される。e-メタンの大量生産には、水を水素に電気分解するための再エネが大量に必要になる。大手ガス事業者は大量の再エネを確保可能な海外でのプロジェクトを開発している。国内でも各地でe-メタンやバイオガスなど地産地消の国産のエネルギーの開発が進められている。そのためカーボンリサイクル燃料の環境価値の国際的な扱いや取り引きなどのルール作りが必要だ。国内でも、同様にカーボンリサイクル燃料などの環境価値の制度上の扱い、取り引きの仕組みについて議論が進んでいる。JGAは関係官庁などと連携して、環境価値の取り引きルール作りに貢献していきたい。

クレジットの活用なども、重要な低減策の一つといえる。国全体でもクレジット活用については整理が進められているが、例えばJCM(二国間クレジット)などのカーボンクレジットは、世界的な削減価値を適切に取り引きして、世界全体の排出削減に貢献するシステムだ。そのほかにJクレジットや民間のボランタリークレジットなどもある。信頼性の高いクレジットを活用してオフセットしていくことも選択肢の一つといえる。

CNに取り組む重要性は変わらないが、世界情勢や各国の政策、技術開発の進展などの変化に合わせて、CN化のスピードが変化する可能性があり、変化に対する柔軟性を持つことが大事だ。天然ガスの普及を進め、e-メタンやバイオガス、水素に加えDACやCCS、カーボンクレジットも含めて多くの可能性を検討していくことが求められている。現段階で何が主流となるか見通すことは難しいため、選択肢を多く確保するのが望ましい。日本全体でのCN化を進めつつ、それぞれの事業者が自社に合った手法を選択し、お客さまのニーズに合わせてS+3Eのバランスの取れたエネルギーを提供することが期待されている。