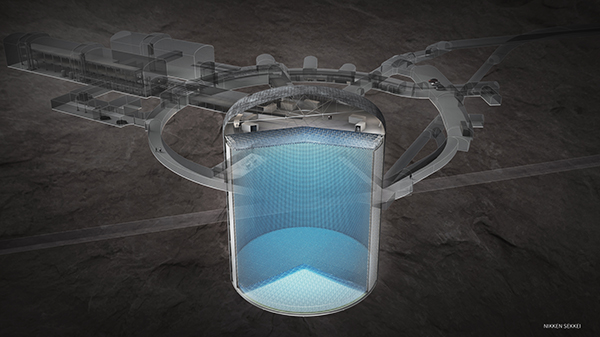

ノーベル賞を育む、カミオカンデ・スーパーカミオカンデ・ハイパーカミオカンデ

-先進の空洞掘削技術が可能にした地下実験施設-

吉川 弘道

東京都市大学名誉教授

ニュートリノ天文学を結実させた巨大水槽

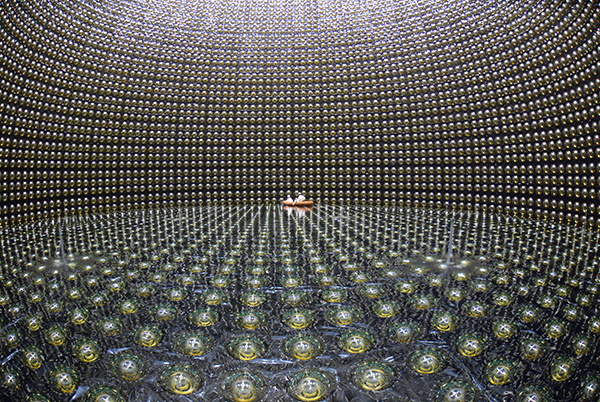

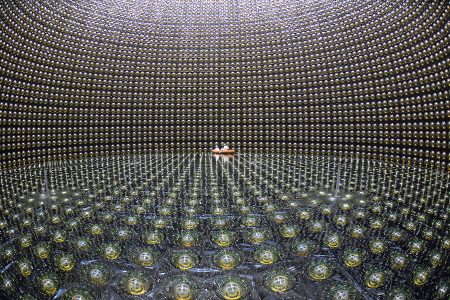

岐阜県神岡町(現・飛騨市)に建造された東京大学宇宙線研究所地下実験施設は、1970年代後期に提唱された小柴昌俊教授(東京大学)の実験構想から始まる。一連のニュートリノ観測装置は、地下に構築し大空洞の壁面に高感度センサーを設置し純水を注入する。素粒子ニュートリノと水の衝突によって発生する水チェレンコフ光を検出する“ニュートリノ天文学”として世界をリードする。先ずは、スーパーカミオカンデの水槽内部の威容[1]をご覧あれ。ニュートリノ天文学のことはよく分からなくても、なにかワクワクドキドキした記憶が蘇るのでは。

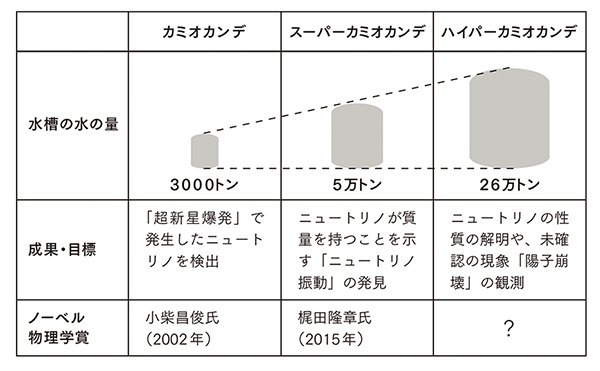

これまで稼働した巨大水槽の容量は、カミオカンデ(3000トン)とスーパーカミオカンデ(5万トン)であり、現在、次世代施設ハイパーカミオカンデでは、さらなる大容量の地下水槽(26万トン)が計画されている。

地下実験施設カミオカンデとスーパーカミオカンデ

東京大学宇宙線研究所神岡地下観測所(現・神岡宇宙素粒子研究施設)は、カミオカンデ実験を推進するため1983年に設立された。神岡町の神岡鉱山の地下1000mに、直径16m高さ16mの円筒形の水槽に3000トンの純水を満たした検出器が設置された。“カミオカンデ”は、『神岡核子崩壊実験(KAMIOKA Nucleon Decay Experiment)』の頭文字から名付けられた。一連の研究業績は、その後小柴昌俊教授の2002年ノーベル物理学賞受賞につながった。

次に建設された地下実験施設スーパーカミオカンデは、さらに大規模な地下実験施設となる。巨大な地下空間を5万トンの純水で満たし、宇宙から降り注ぐ素粒子ニュートリノの検出実験を実施するもので、1996年より観測が開始された。空洞内部の壁面には、検出実験の心臓部となる高感度光電子増倍管が整然と約1万1000個設置され、尋常ならざる内空間を創出している[1]。ニュートリノ振動の発見など一連の研究成果は梶田隆章教授の2015年ノーベル物理学賞に帰結し、日本中が湧きあがったことは記憶に新しい。

先進の空洞掘削技術が生きる

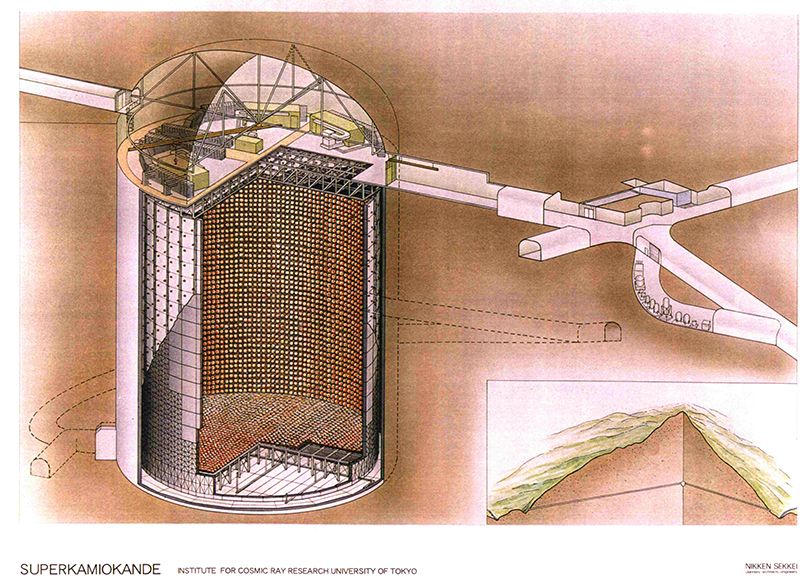

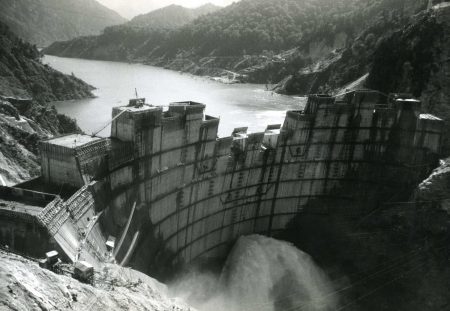

この巨大な地下実験施設は、連綿と続く我が国の採鉱技術や地下掘削技術(岩盤空洞掘削技術 rock engineering)が大きく寄与している。この壮大な技術は、スーパーカミオカンデの内空間[1]に加えて全体構造図[2]が如実に物語る。岩盤空洞は、直径39.3m、高さ41.4mの円筒形および上部に接続する高さ12mの半回転楕円体ドームにて形成される。これは、地下空洞の力学的安定および建設費の観点から考案・設計された軸対称構造である。

施工手順としては、岩盤調査、掘削工事(天井ドーム部と水槽部)、支保工事、岩盤計測工事、止水工事などに分かれる。また、工法的には、スムースブラスティング(制御発破工法)、NATM工法(吹付コンクリート)、先進グラウト工法、長尺ロックボルトなどが重要な要素技術である[3]。加えて、岩盤挙動計測(内空変位、ボルト軸力etc.)および3次元弾塑性FEM解析が試みられている。この辺りの空洞掘削技術(土木工学の一分野)についてはかなり専門的になり、興味ある方は参考文献に記した技術レポート「スーパーカミオカンデの空洞掘削について」を参照されたい。

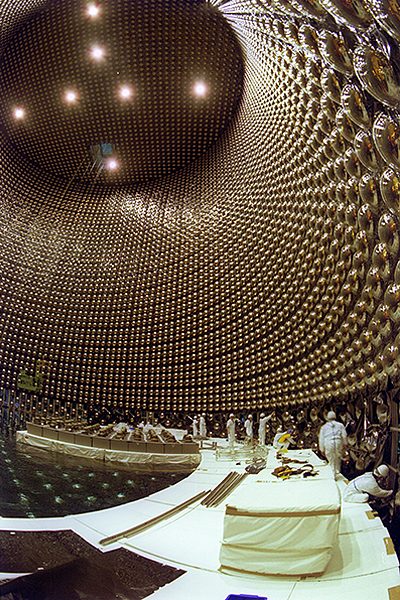

そして、地下空洞の施工が完了すると、水槽内壁の高感度光電子増倍管の設置作業が開始される[4]。

次世代施設ハイパーカミオカンデが始まる

神岡宇宙素粒子研究施設が主導するニュートリノ研究は、新たに国際協力科学事業ハイパーカミオカンデの計画(Hyper-Kamiokande Project)として受け継がれ、2027年の実験開始を目指している。新たなステージを迎える地下実験装置は、さらなる大容量の地下水槽(容量26万トンとも伝えられている)となる。

ここで、神岡宇宙素粒子研究施設の公式Webサイト情報を参考に、地下実験装置の3施設(カミオカンデ・スーパーカミオカンデ・ハイパーカミオカンデ)の比較表を[5]に示した。

ハイパーカミオカンデ実験装置[6]では、実験感度を向上させるため、検出器は直径68m、高さ71mの円筒形タンクで、その体積は26万トン、有効体積は19万トンとなる(これは、スーパーカミオカンデの約10倍)。高感度化/低ノイズ/高耐圧化された新型の超高感度光電子増倍管約4万本が、空洞壁面に取り付けられる。

世界最大規模の地下実験水槽の建設には、先進の大空洞構築技術が再度登場することになる。まず2021年には、調査坑道の工事[7]および空洞予定地のコア採取[8]が進められた。採取された岩盤コアの分析がなされたが、堅硬均質で割れ目(クラック)も少なく、大空洞掘削に適していることが報告されている。

さらに、直近の情報では、外周坑道完成とドーム部掘削開始(2022年11月)、ついで、本体空洞の上部ドーム部分(直径69m、高さ21m)の完成(2023年3月)[9]が伝えられている。

これまで、本体空洞の掘削に際しては、岩盤の安定性を確保しながらドーム部の空間を徐々に広げる作業を行ってきたが、ドーム部掘削に続き、さらに下方の円筒部の掘削を開始している。本体円筒部分とドーム部を合わせると、地下の人工空洞としては世界最大規模の空間となる。

今後は、円筒水槽部の掘削を完了し、水槽ライナーの建設と光センサーなど水槽内の機器を取り付け、2027年に運用開始を目指している。

次世代エンジニアへのメッセージ

この記事を読んでいる若手エンジニアと高専生/学部生/院生諸君に伝えたい。2027年に観測開始する国際プロジェクトに参画することも、あながち夢物語ではない。我が国の誇るノーベル物理学賞の栄光の方程式を担う建設エンジニアが求められている。

本件の取材を通じて、神岡宇宙素粒子研究施設からメッセージを預かっている。

「宇宙の成り立ちを解明する素粒子ニュートリノの研究では、地下深くに最先端の巨大な実験装置を建設する必要があり、土木分野の専門家との協働が不可欠です。『目的実現のために必要な技術や手法がまだないなら、自分たちで創り出そう』という私たち素粒子実験屋と同じスピリットを持った方々と、今後も一緒に新たな世界を切り拓いていきたいと願っています。」

(画像提供=東京大学宇宙線研究所 神岡宇宙素粒子研究施設)

参考文献

- ・

- スーパーカミオカンデ概要:東京大学宇宙線研究所 神岡宇宙素粒子研究施設HP

https://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/about/outline/ - ・

- 鶴見・藤井・中川:「スーパーカミオカンデの空洞掘削について」(資源と素材, 111(1995)No.6)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/shigentosozai1989/111/6/111_6_381/_pdf/-char/ja - ・

- ハイパーカミオカンデ -極小の素粒子、極大の宇宙を解明する次世代計画-:ハイパーカミオカンデHP

https://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/hk/about/ - ・

- 東京大学ハイパーカミオカンデ着工記念式典:鹿島HP

https://www.kajima.co.jp/tech/civil_engineering/topics/210528.html

追記:

本文「ノーベル賞を育む、カミオカンデ・スーパーカミオカンデ・ハイパーカミオカンデ」は、著書『DISCOVER DOBOKU 土木が好きになる22の物語』(平凡社)より引用しています。本寄稿に際しては、さらに、ハイパーカミオカンデの近況を加筆しています。