温暖化問題を巧みに克服する都市農業の適応力

堅田 元喜

キヤノングローバル戦略研究所 主任研究員

(「月刊公明」より転載:2023年12月号)

大都市は地球温暖化が進んだ未来

農業は、自然的要因(天候不順や水災害など)の影響を受けやすく、地球温暖化による悪影響が特に心配されている分野である。2005年に実施された都道府県の農業関係公立試験研究機関へのアンケート調査によると、野菜栽培には温暖化による影響が各地でみられているという。例えば、温暖化が原因で収穫期が変動し、計画的な出荷や栽培のタイミング(作型・作期)の見直しを迫られている。また、露路栽培の生育障害や夏季の生育停滞による生産性低下が起こっている。また、生育期間が短縮することで生産性が低下しているとした都道府県もある。

一方で、作期の拡大、作目の拡大、冬期無加温栽培に好都合、降雪減少で施設の利用率向上、厳冬期の収穫作業の現象など、温暖化のメリットも指摘されている。それでも、将来の人間活動で現在の二酸化炭素濃度(約400ppm)が倍増すると2〜4.5℃の気温上昇が起こるという全球気候シミュレーションの予測結果に従えば、悪影響を緩和させるための何らかの対策(適応策)を行う必要があるとされている(1)。

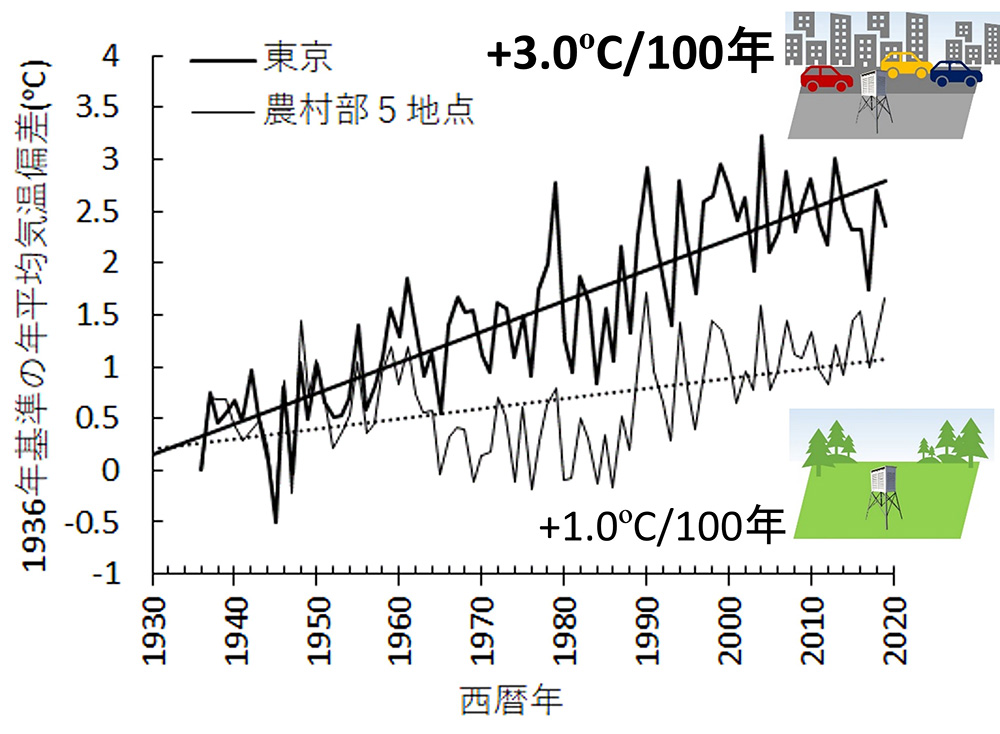

ところで、東京のような大都市は、既に将来世界的に起こり得る地球温暖化を経験していることをご存じだろうか。気象庁の観測データを見てみよう。日本の農村部の平均的な気温は100年間で約1℃上昇したが、東京は同じ期間にその3倍も上昇している【図1】。東京と農村の気温上昇速度に大きな差があるのは、主にヒートアイランドの進行(都市化昇温)による。そして、3℃という気温上昇量は上述した気候シミュレーションの予測と合致するので、大都市周辺で農業にどのような影響があったかを調べることは、おのずと地球温暖化の影響評価につながるというわけだ。

ここでしばしば混同されるのが、「地球温暖化・ヒートアイランド」と「年々の変動」の違いである。前者は数十年という長い時間をかけてゆっくりと進む変動であり、後者は年ごとの細かい変動である。後者は非常に大きく、たとえ農村部であっても年平均気温は1年おきに最大で約0.7℃も増減する【図1】。毎年のように熱波の襲来が報道されるが、地球温暖化は、はるかにゆっくりと進む現象である。

温暖化に適応する東京のコマツナ

さて、100年間で3℃の気温上昇によって東京の農業は、どのような影響を受けたのだろうか。

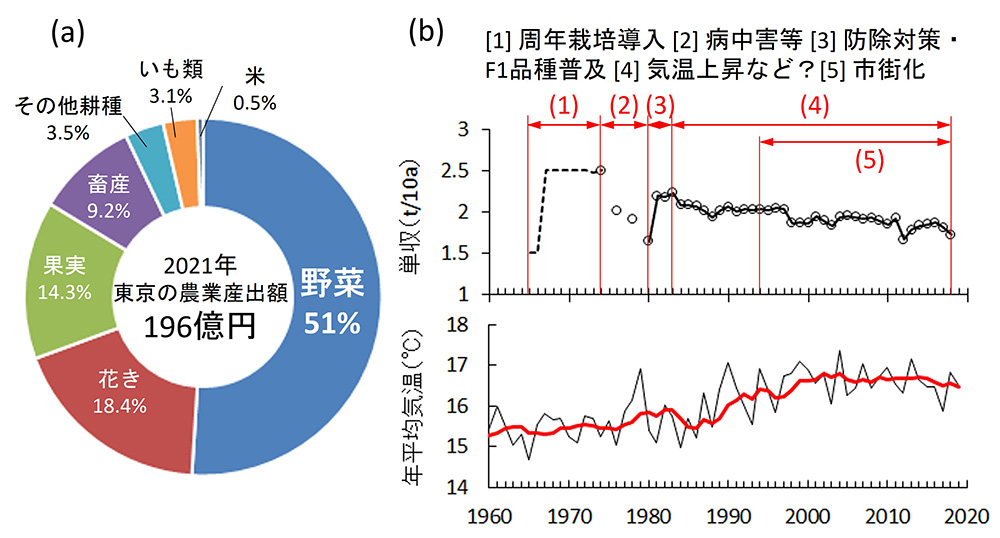

戦後、大規模な都市化が進んできた東京では「都市農業」と呼ばれる形で野菜栽培が生きながらえてきた。中でも、豊富な労働力を基盤に集約的な栽培がなされ、高い収入を達成してきたのはコマツナなどの野菜であり、東京都の農業産出額に占める割合は51%に達する【図2⒜】。コマツナの発祥は江戸時代の小松川村(現在の江戸川区)といわれており、後述する「江戸東京野菜」の一つでもある。

東京都のコマツナ生産に関する統計データは1965年から存在し、現在に至るまで複雑に変動している【図2⒝】。コマツナの面積当たりの収穫量(単収)は、農業の技術革新や気温上昇などの環境変動で変化する。この変化をもたらした可能性のある過去の事象は、次のようになる(3):

[1]周年栽培技術の導入、[2]病虫害などによる被害、[3]防除対策・耐環境品種の開発、[4]気温上昇その他の影響?、[5]市街化による農地減少。

このうち[4]の解釈には注意が必要だ。確かに夏季の高温下では、コマツナは軟弱徒長しやすく乾物重が減少し品質も下がるといわれている。一方で、このデータには品種・ハウス管理・農家の力の入れ方などさまざまな要因も影響し得る。原因を特定することは難しい。

この点を踏まえて、[1]から[5]の時期に対してコマツナ単収の増減率を計算すると、[2]の病虫害による被害は単収の減少率にして43%にもなったが、この問題は[3]の技術革新によっておおむね解決し、逆に単収が118%増となった。暑い時期の栽培に向いていなかったコマツナの経済効果を高めるための周年栽培や防除対策・F1品種の普及の効果である。[4]には単収が37年間に4%減少しているが、収穫量そのものは[5]の市街化による作付面積の低下の影響の方が深刻であり(作付面積30%減)、これに隠れてしまう程度である。温暖化の影響を捉えることが容易ではないことがよく分かるであろう。

社会経済とイノベーションで決まる農作物の生産性

技術進展や社会的要因の変化は、全ての農作物の収量に影響している。例えば、キャベツには地理的要因(気候など)に対応したさまざまな品種が存在し、同じタネでも散布(播種)の時期を変えることで幅広い気候・地域で栽培できる。そして、自由経済の下、全国各地で時期をずらす「リレー生産」が行われているので、年中入手可能である。野菜種子専門メーカーである株式会社日本農林社への聞き取り調査によると「よいタネというのは適応力が強いもので、栽培者が変わったり環境条件が少々変わったりしても、きちんと育つように作ってある」とのことだ。たとえ高温に弱い品種であったとしても2〜3℃程度であれば農家は技術で自然に対応できそうである(4)。

日本人の主食であるコメも、温暖化が進めば高温障害(単収や品質の低下)が起こるとされているが(5)、単収は気温上昇のみで決まるわけではない。既にある有効な対策は、キャベツのように作型やコシヒカリ以外の高温に強い品種に変えることであり、緩やかな気温上昇であればこれらの農業に内在する技術体系で農家は無意識に適応していくはずだ(6) (7)。

政治的な要因も重要だ。軍事的紛争などで安全保障が脅かされ、シーレーンが破壊されれば石油が輸入できなくなり、肥料・農薬も供給できず農業機械も動かせず単収は大幅に低下してしまうだろう。また、日本では減反政策により国や都道府県の公的な研究機関では単収向上のための品種改良が許されておらず、技術進展の恩恵を十分に得られていない(8)。地球温暖化以上に深刻な問題が山積みといえそうだ。

過去の気候変動を乗り越えた江戸東京野菜

ゆっくりと進む温暖化による農作物への影響は、同一地域で同一の野菜(品種)を可能な限り長く生産している農家が最もよく知っている。ここで登場するのが、大都市東京の近郊農業として江戸時代から400年以上の歴史がある「江戸東京野菜」である。1989年以降、JA東京中央会が中心となり江戸東京野菜のタネの保存が進み、2006年に日本橋料理飲食業組合の要請も受けて江戸東京野菜としてブランド化された。50種類もの野菜が復元された背景には、現代農家による新品種の作出や農業技術の開発への試行錯誤があった(9) (10)。

その一つである練馬ダイコンは、江戸時代から細々と栽培が続けられている東京都練馬区の特産品である。自家採種により栽培する固定種であり、市場に出回っている青首ダイコンのような交配種(F1品種)よりも生育期間が長く、品質が不安定であるとともに、病気が出やすくなるなどの特徴がある。

一方で、練馬ダイコンにとって関東ローム層(火山灰土壌)は根を伸ばす上で最適の環境であり、江戸・東京という巨大な消費地が間近にあったことも幸いして、昭和初期まで近郊農業の主要生産物となった。

昭和期における練馬ダイコンの伝統的な栽培工程は、整地、播種(種まき)、間引き・土盛り、追肥、中耕、そして収穫・洗い・乾燥である【図3】。播種は8月中旬、収穫は11月中旬であり、100〜120日を要する。1950年代の練馬は一面畑であったが、現在では農地の周囲が建物に囲まれている【図3(c)】。

著者が東京・練馬区で代々70年近く農家を営む農家に対して東京の気温が【図1】のように3℃近く上昇したことによる影響について聞き取りをしたところ、「好影響として、(戦後の栽培技術の進展もあるが)霜がほとんど発生しなくなりダイコン栽培が楽になった。悪影響は特にない」とのことであった。50年代には、練馬ダイコンを毎年8月15日ごろに播種を行い、100日で生育させ、11月3日に収穫して日干し作業を開始していたという。収穫・日干しの時期に霜が発生すると、ダイコンは霜害(低温被害)を受ける。この被害を避けるために、霜がつかないように3000本近くのダイコンを毎日上げ下ろしする重労働をこなしていた。ところが、2022年には播種の時期を9月10日、収穫を11月20日ごろに遅らせていた。練馬ダイコンの生育に要する期間も100日から90日に短縮したという。実際に、東京の初霜日のデータを見てみると、1923年には11月14日であった初霜日は2012年には12月19日と1カ月も遅れていた。農家は、これによって霜による被害を避けられただけでなく、作期の移動と生育期間の短縮によってエダマメなどの新たな作物を収穫できるようになったという。

冬野菜にとって過去100年間の温暖化による悪影響自体はそれほど大きくないか、もしくは技術進展や農家の経験・知識の蓄積によって悪影響が抑えられ、好影響が上回っていたのかもしれない。

冷静な思考で精密な実態調査を

本項で述べた内容を、とある研究交流の場で話したところ、「気温上昇の農作物への悪影響は昔から研究されていて、その結果収量も質も下がることは周知の事実だ。今更何を言っているのか」という指摘を受けた。確かに、大規模な実験や統計データの蓄積、複雑な作物栽培シミュレーションなどで明らかになったことは多い。

問題は、これらの研究のほとんどが「人間社会の適応能力は時間とともに変化しない」という前提に立っていることだ。現実には、人間社会の変化は地球温暖化の進行よりもはるかに速く【図1】、これを無視すれば将来の悪影響を過大評価することになる。しかしながら、現場の農家の意識や経済的要因(販売価格の変動など)などの人間社会の動きを厳密にシミュレーションや実験に反映させるのは不可能に近い。

その点、ヒートアイランドの影響で3℃近くの気温上昇を経験してきた「江戸東京野菜」や都市農業は、地球温暖化の影響評価にはうってつけと言える。都市を舞台に過去の適応の歴史を学び、地球温暖化によるリスクの深刻さを正しく評価することこそが、今まさに求められているのではないだろうか。

【謝辞】

本稿の執筆にあたり、東北大学の近藤純正名誉教授と江戸東京・伝統野菜研究会の大竹道茂代表には貴重な助言や聞き取り調査の手ほどきを受けた。

参考文献

- (1)

- https://cigs.canon/article/20221108_7107.html

- (2)

- Katata, G., et al.(2023)J. Appl. Meteorol. Climatol., 9, 1095–1114.

https://journals.ametsoc.org/view/journals/apme/62/8/JAMC-D-22-0122.1.xml - (3)

- https://cigs.canon/article/20210521_5824.html

- (4)

- https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/72978

- (5)

- https://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke212.html

- (6)

- https://cigs.canon/article/20230123_7239.html

- (7)

- https://cigs.canon/article/20230124_7240.html

- (8)

- https://cigs.canon/article/20220606_6813.html

- (9)

- https://cigs.canon/article/20211126_6395.html

- (10)

- https://cigs.canon/article/20211214_6439.html