1.5℃・2℃目標に気候の自然変動はどう関係するか

印刷用ページ監訳 キヤノングローバル戦略研究所研究主幹 杉山大志 訳 木村史子

本稿はジュディス・カリー「Crossing (or not) the 1.5 and 2.0C threshold」2022.1.23 を許可を得て邦訳したものである。

ジョン・フォーリーによるこんな言葉がある。

気候変動に関するチェスでの第一のルールはこうだ。チェスボードは我々が思っている以上に大きく、化石燃料だけの問題ではない。

地球温暖化を抑制する戦略は、大気中に排出されるCO2排出量を抑制することに直接結びつけられている。排出量削減目標は、UNFCCC(気候変動に関する国際連合枠組条約)のパリ協定の目玉である。排出量削減の最終的な目標は、産業革命前(一般的にはベースライン期間:1851-1900年)と比較して、地球温暖化を2℃、できれば1.5℃を十分に下回る水準に抑えることである。参考までに、2020年においては約1.2℃すでに温暖化している。

中間的なSSP2-4.5シナリオを用いるという制約をつけた場合のIPCC AR6の世界平均気温予測では、1.5℃の閾値を2030年頃に超える確率、また2℃の閾値を2052年頃に超える確率が50%であることが示されている。閾値を超える年(1.5℃の場合は2026-2042年、2℃の場合は2038-2072年)には不確かな点があるが、これは主にCO2に対する気候感度がモデルによって異なることに起因している。

ここでは、自然な気候変動が2050年までの世界平均気温の変化に影響を与え、その結果、1.5℃と2.0℃の閾値を超える時期に影響を与える可能性があることを説明する。とりわけ、火山噴火、太陽変動、内部気候変動の代替シナリオを考察する。自然な気候変動を現実的に考慮しないことによって生じる問題は、将来起こりうる重要な気候変動の結果が軽視され、不適応を引き起こす可能性があることである。ここで紹介する各シナリオは、高い排出シナリオであるRCP8.5/SSP4-8.5よりも、間違いなく妥当なものである。(これに関して詳しくは、前回のブログ記事を併せてご覧いただきたい)。

自然な内部気候変動

地球の平均気温の変動は、大規模な海洋循環の数十年周期で繰り返される変動と関連している。将来の温暖化予測において、このような数十年周期の内部気候変動を考慮しないことは、大西洋十年規模振動が寒冷期に移行すると予想される今後20〜30年間の温暖化を、過大評価してしまう危険性がある。

気候モデルは、大規模な海洋循環や気候の自然な内部気候変動をシミュレーションしてはいるが、数十年単位での変動についてはほとんどのモデルにおいて評価が過小となっており、変動の位相についても長期シミュレーションは実際に観測される内部気候変動と同期していない。気候モデルにおける複数のシミュレーションを平均化すると、自然な内部気候変動による気候変動はほぼ消えてしまい、外部からの強制による気候変動(例:CO2排出による強制)だけが残ってしまう。

Maher et al.(2020)は、21世紀についてのシミュレーションにおいて、6つのモデルを用いて、それぞれに大きな初期条件のアンサンブルを適用して計算した。すると15年のタイムスケールでは、地表面温度のトレンドの予測は内部気候変動に支配されており、モデルの構造や排出シナリオの影響はほとんどないことを発見した。30年の時間軸においては、モデル構造の違いと排出シナリオの不確実性が、地表面温度トレンド予測を制御する上でより高い役割を担っていた。しかし、30年先までの予測においてすら、CO2強制が続いたとしても、地球上の大半は、内部気候変動により温暖化しない可能性がある。

では、2020年から2050年にかけて、排出に起因する温暖化傾向に対して、自然の内部変動は温暖化または冷却化に影響するのだろうか。多くの分析では、大西洋数十年規模振動(AMO)が数十年単位で世界の気温に大きな影響を与えていると指摘されている。AMOが世界の平均気温に与える影響は、最高値から最低値までで0.3〜0.4℃と推定されている。1995年以降、気候はAMOの温暖フェーズにある。したがって、2021年には前回の変動から26年経過していることになる。歴史的・古気候学的記録の分析によると、AMOの寒冷フェーズへの移行は今後12年以内(2032年まで)に起こるはずであり、今後5年以内(2026年まで)に起こる確率は50%である。

現在はAMOの温暖フェーズにあるが、温暖フェーズのピークは過ぎている。そこで、2021年から2050年の期間平均の世界の平均表面温度の変化に対する数十年単位の内部変動要因の大きさについて、以下の3つのシナリオを考えてみることとする:

- シナリオ「なし」(0℃)は、数十年単位の内部変動が世界平均気温に与える正味の影響はゼロであると想定しており、排出量を制約したIPCC AR6 の予測では暗黙の了解となっている。

- 中程度シナリオ(-0.2℃)は、2030年代にAMOの冷却期に移行し、その影響は中程度であるとする。

- 強めのシナリオ(-0.3℃)は、2020年代にAMOが冷却期に移行し、より強い影響を与えるとする。

中程度と強めのシナリオは、AMOが数十年周期の気候内部変動の主要な要因であり、今後10年間にAMOの冷却フェーズへの移行が予想されるという仮定に基づくものである。数十年周期の内部変動の他の側面が、今後30年間に作用する可能性もある。しかし、これらのシナリオは、この先30年間の帰結の妥当な範囲を示している。

ここで紹介したシナリオは、今後30年間の冷却化に焦点を当てたものだが、同じ理由により、21世紀後半の数十年間は、内部変動が温暖化に寄与すると予想されることにも注目したい。

火山活動

過去150年の観測期間において、火山噴火は比較的静かであったため、潜在的な火山活動は将来の気候予測において小さな役割しか果たさないと考えたくなる。しかし、過去2千年の間に、火山活動がかなり活発な時期があった。小氷河期のような持続的な寒冷期には、熱帯地域における一群の大規模噴火が影響していた。

爆発的な火山噴火は予測不可能であるため、将来の気候予測に用いられるシナリオからは除外される。成層圏に到達する火山性エアロゾル粒子の直接的な放射影響により、大規模な火山噴火は全体として地球平均表面温度の低下につながる。この低下は、特に大規模な火山噴火群の場合には、数十年あるいは百年の時間軸に及ぶことがある(IPCC AR6 Cross-chapter Box 4.1参照)。

1991年のピナツボ噴火のような爆発的な火山噴火、またはそれ以上の規模の爆発的噴火は、過去2500年間を通じて1世紀あたり平均2回発生している(Sigl et al.2015)。

またこの間、約8回の極めて爆発的な火山噴火(ピナツボ噴火の5倍以上の強さ)が発生している。その中で最大のものは1257年のサマラスと1815年のタンボラで、後者は北半球全域で収穫障害が発生し「夏のない年」となった(Raible et al.2016)。サマラス型噴火は、平均して千年ごとに1-2回発生する可能性があると推定されている。

個々の噴火の予測不能性を考慮し、IPCCで用いられた結合モデル相互比較プロジェクトであるCMIP5/CMIP6の気候モデルシミュレーションでは、将来の火山強制力をゼロとするか、一定のバックグラウンド値を指定している(Eyring 2016)。CMIP6シミュレーションで使用されるバックグラウンド値は、1850年以降の過去の記録から推算されたものである。気候モデルから決定された火山冷却のバックグラウンド値は、0.1℃(Bethke et al. 2017)から0.27℃(Fyfe et al. 2021)の範囲で、その違いはモデルの構造の違いに起因している。

IPCC AR6においては、21世紀中に少なくとも1つの大規模噴火が発生する可能性が高いと述べてられている。またAR6ではさらに次のことを認めている。大規模な噴火が発生する可能性が低かったとしても、その影響が大きければ、排出量だけに基づく予測に比べて、21世紀の気候の軌道は大きく変化する(Cross Chapter Box 4.1)。では21世紀に爆発的な火山噴火が起きると、どの程度の冷却が起こりうるか?19世紀前半に起こったような一連の爆発的噴火は、数十年の平均で0.5℃の冷却をもたらしたと推定される(図7.8 IPCC AR6)。

本分析では、21世紀における火山活動による冷却の3つのシナリオを検討する:

- 低いベースライン・シナリオでは、1850年以降の歴史的記録における平均的な火山強制力に対して弱い反応であるとし、-0.1℃と推定する。

- 高いベースライン・シナリオでは、-0.27℃で推定する。

- 1810年から1840年かけて発生したものに類似した、爆発的な噴火の群発によって、10年規模の平均で-0.5℃の冷却をもたらすと推定する。

太陽変動

太陽変動のシナリオを選択する理由について、詳細には、最近のブログ記事に記載した通りである。以下本稿では簡潔に述べる。

21世紀の太陽活動は、20世紀に比べて低下すると予想される理由がいくつかある。最近終了した太陽活動周期のサイクル24は、過去100年間でもっとも黒点数が少なく、黒点数が減少するトレンドは3番目の低さであった。太陽物理学者の中には、サイクル25はサイクル24よりさらに減少すると予想する人もいる。経験則に基づく予測では、2002-2004年に始まり、2063-2075年に終わる新たな太陽活動極小期が示唆されている。そして今後40年の間に太陽がグランド・ミニマムとよばれる極端な活動極小期に入る確率は8%と見積もられている。ただし、21世紀に太陽活動が低下する大きさや期間については、ほとんど不明である。

仮に21世紀半ばにマウンダー極小期のような規模の極小期に太陽が陥った場合、どの程度の冷却作用が予測されるのだろうか。気候モデルやその他の解析モデルによる推定では、0.09〜0.3℃の範囲で、冷却効果は小さいとされている。これらのモデルは、太陽と気候の相互作用が太陽総放射量(Total Solar Irradiance: TSI) による強制力のみに限定されると仮定している。

最近の研究では、日射量の異常が太陽間接効果によって最大3〜7倍に増幅される可能性が示唆されている(訳注:太陽が紫外線や磁場を介して気候に影響するというもの)。このような増幅要因が含まれる場合、マウンダー極小期の再来によって最大1℃(あるいはそれ以上)の地表温度低下が起こる可能性がある。

これらを踏まえて、ここでは21世紀半ばの太陽変動に関する以下の3つのシナリオを検討した:

- CMIP6参照シナリオ:約-0.1℃

- 中間的なシナリオ:中間:-0.3℃、増幅効果のない強いマウンダー極小期の推定値、または増幅効果があるが弱いマウンダー極小期の推定値に対応

- 高いレベルのシナリオ:-0.6℃、弱い太陽シナリオ(マウンダー極小期ではない)が太陽間接効果による増幅がある。

2050年までの地球表面温度予測

歴史データ、古気候データ、気候モデルのアウトプット、プロセスモデル、物理的推論などに総合的に基づくことで、特に自然の気候変動に関して、地球規模の気候モデルシミュレーションよりも、幅広い予測シナリオが提供できる。

以下では、前節で示した複数のシナリオを統合し、自然の気候変動が2050年までに予想される温暖化の程度、特に1.5℃と2.0℃の閾値を超える年について、どのように変化する可能性があるかを評価する。ここで検討した自然の気候変動のシナリオはすべて、2050年まで冷却する方向を示しているが、これは前節で正当化した理由に基づいている。

今回の分析では、IEAの分析に基づき、2050年までの最も可能性の高いシナリオとして中間(SSP2-4.5)排出シナリオ(中間シナリオ)を採用した。

最終的に統合された温度変化は、以下の要因によって生じる温度変化の合計である:

- SSP2-4.5排出量 – AR6の「可能性が高い」範囲にまたがる3つのシナリオ(+1.6, +2.0, +2.5℃)。ベースライン期間は1851-1900年。

- 火山-CMIP6シミュレーションにおける名目ベースライン-0.1℃に対する3つのシナリオ(0、-0.17、-0.4℃)。2020年をベースラインとした。

- 太陽-CMIP6シミュレーションにおける名目ベースライン-0.1℃に対する3つのシナリオ(0、-0.2、-0.5℃)。2020年をベースラインとした。

- 自然内部変動-3つのシナリオ(0、-0.2、-0.3℃)、2020年をベースラインとした。

4つの変数とそれぞれの変数に対する3つのシナリオがあれば、個々の変数に対するシナリオ入力の組み合わせを加えることで、合計81種類のシナリオを作成することができる。これらの結果として、3つのシナリオは中間(SSP2-4.5)シナリオに関連するAR6の「可能性が高い」範囲に直接対応し、他のシナリオは自然な内部気候変動のシナリオのいくつかの組み合わせを含むこととなる。

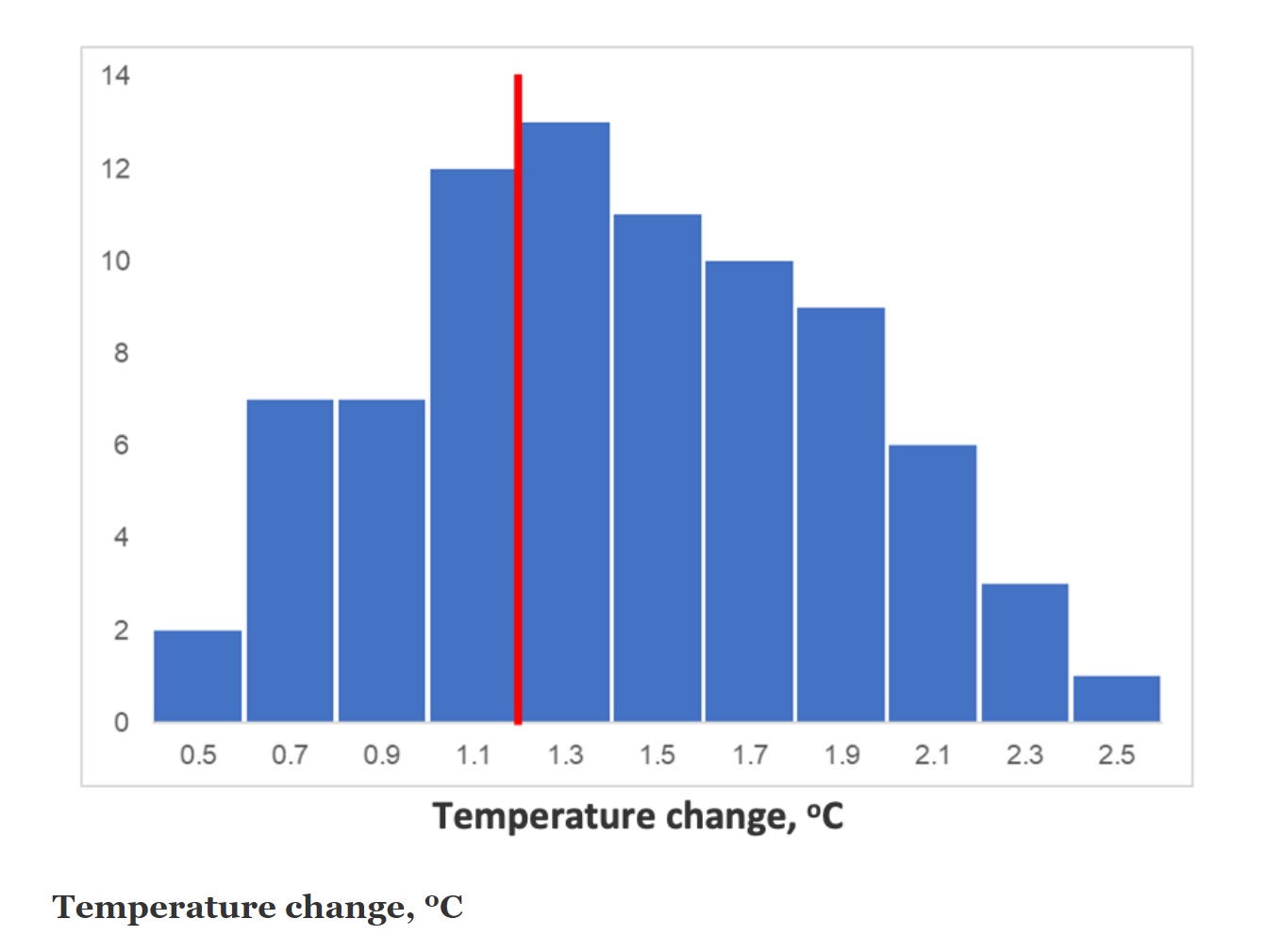

図1は、81種類のシナリオの結果のヒストグラムを示したものである。結果の度数はY軸に示されている。参考までに、2020年の気温は1851-1900年のベースラインを1.2℃上回り、赤い縦線で示されている。最も気温が上昇するシナリオは2.5℃であり、AR6における想定範囲の上限に相当する(自然な気候変動による追加的な影響がないとしたもの)。最も温暖化が小さいシナリオは0.4℃であり、これはAR6で想定される範囲の下限に相当し、自然変動の各要素について最も極端なシナリオを想定している。この極端なシナリオでは、2050年の気温は2020年の気温より0.8oC低くなる。

図1. 1851-1900年をベースラインとした、2050年の世界の気温変化シナリオの分布。

赤の縦線は1.2℃に相当し、2020年までの温暖化を表している。

縦軸は、81本のシナリオに基づく結果の発生頻度。

個々の結果の確率について説明する正当な理由は乏しい。これらのシナリオの結果はそれぞれ議論の余地なくもっともらしいが、図1の結果の分布は、結果の確率を何ら反映するものでない。これらのシナリオの中には、他のシナリオよりも可能性が高いものがあるのだろうか?各変数の中間シナリオを選択すると、結果シナリオは+1.43℃となり、2050年までに1.5℃の閾値を超えることはない(これに対し、中間(SSP2-4.5)シナリオのAR6によるベストの推定では2030年頃に超えることが予想される)ことが分かる。図1では、1.0~2.0℃の中間シナリオの結果について、同じ気温の結果に至る経路が複数存在し、これらの中間的な結果がより高い可能性を持つことを裏付けていることはわかる。だが個々のシナリオの実現可能性の判断は、個々の入力シナリオの可能性をどう評価するかということにかかっている。

自然な気候変動のすべての構成要素は、2020-2050年の期間中に冷却することを指し示している。それぞれの要素自体は、中程度のシナリオにおいてはそれほど大きくはないと考えられる。しかし、これらの要素を合計すると、その大きさは、今後30年間の排出量による温暖化の大きさに近づくか、それを上回る可能性もある。しかし、この3つの気候変動要因が2050年までIPCCのベースラインレベルで維持される確率は低いと私は考える。

21世紀の数十年間が純冷却で特徴づけられる確率を評価するために全球気候モデルを用いた研究は、ほとんどが自然の内部気候変動のみに焦点を当てており(Maher et al.2020 Knutson et al.2016)、私が知る限りでは、火山噴火と内部変動とあわせて考える研究は1つ(Bethke et al.2017)しかない。火山による地球の冷却は、内部気候変動の効果と合わせて、より長い時間軸で気温の傾向がニュートラルまたはマイナスになるのを促進する上でますます重要になる。内部気候変動と太陽変動の組み合わせについていくつかの研究が行われているが、火山噴火という「ワイルドカード」を除けば、大きな不確実性は太陽間接効果にあるといえよう。21世紀半ばにある程度の大きさの太陽活動極小期が訪れる可能性が高まっていることから、太陽活動は低変動性なのか高変動性なのかという論争に決着をつけ、また太陽間接効果についての理解を深める必要性がある。

要するに、2050年までの世界気温予測の不確実性は、より低い値に偏っている。また短期的には排出量のシナリオが及ぼす不確実性は低い。2020年から2050年の間に、太陽、火山、自然な内部気候変動による冷却の要因が重なれば、世界の平均気温を1.5度と2.0度の閾値以下に保つための時間軸は数十年延長されることになる。この延長は、排出削減の緊急性と地球工学的な対策の計画にとって、重要な意味を持つ。

1.5℃と2℃の目標は、測定と説明が容易であり、政治的意思と国民の支持を喚起するのには効果的であった。しかし、これらの目標は、気候変動の危険性の一部に対する曖昧な近似値であり、これらの数値の根拠とされる科学的知識の本質を誤って表現してしまっている。(ヒューム著,「Fetishizing the number」)これらの数値目標は、気候の未来に対する私たちの想像力に過剰な力を及ぼし、私たちの政策の選択肢を狭め、私たちの政策決定を方向づける「呪縛」となっていることは間違いない。さらに、目標を達成することに関心が集中する一方で、そもそも私たちが気候変動に関心を持つ本当の理由、すなわち人間と生態系の幸福があいまいになってしまい、これらの数値目標により本当の目標を見誤る事態を促してしまっている(ジェリー・ミュラー著,「The Tyranny of Metric」)。

カーボンニュートラル

カーボンニュートラル

プラスチックリサイクル

プラスチックリサイクル

エネルギー危機

エネルギー危機