レーザー方式の核融合の開発はどこまで進んでいるか(その3)

実用化に向けた開発課題はなにか

岡野 邦彦

元慶應義塾大教授、1990年代から国の核融合関連委員会にも関与

レーザー方式の核融合(本稿のその1参照)では、1パルスの燃焼は100億分の1秒で終わる。それを毎秒10回前後繰り返すことで連続的に出力を出す核融合炉にするので、連続燃焼を行う磁場方式とは色々な違いがある。まず良い点を先に挙げておこう。

①レーザー方式はブランケットの設計自由度が高い

天然にほとんどない三重水素を燃料にするので、その炉内での増殖が核融合炉の運転には必須である。それゆえ、レーザー方式でも、核融合によるエネルギーと中性子を受け止め、同時に燃料を増殖するための「ブランケット」が必要な点は磁場方式と変わらない。(核融合炉はどこまで小型化できる?(その1)参照)。しかし、ブランケットが超伝導コイルに取り囲まれている磁場方式に比べ、レーザー方式では磁場コイルがないことで空間に余裕があるため、設計上の制約は減る。例えば、ブランケット内の熱処理に余裕がある大きさに作ることが容易で、その分、燃料の増殖率は高めにすることができる。

②レーザー方式は出力調整がしやすい

磁場方式では、出力を変えるとプラズマ全体のバランスが変わるため、実用炉での出力調整はできるとしてもあまり簡単ではない。レーザー核融合炉では、個々のパルスは同じまま、パルスの周期だけを調整すれば出力の調整ができ、実用炉として使いやすい。

レーザー方式特有の課題

もちろん、レーザー方式特有の課題もある。よく言われるのは;

①大出力なのに毎秒10回も繰り返せるレーザーは開発できるのか

②NIFを含めて、現在の試験装置では燃料球を固定してレーザーを当てるが、実用炉では、パルス毎に燃料球を弾丸のように入射し、それを狙ってレーザーを当てなければならない。固定している場合と同じ命中精度が出せるのか

①については見通しがある。現在の装置で高速の繰り返しができない主な理由は、毎パルスごとの発熱が大きく、冷えるのを待って再調整する必要があるからだが、高効率な半導体レーザーの適用で無駄な発熱を大幅に減らせることがわかっており、毎秒10回前後はできない目標ではない。

②については、ガイドレーザーを使って燃料球の軌道を追跡しつつ、狙いを定めて撃つことが検討された結果がある。研究そのものがまだ少ないが、技術的に実現可能と考えられている。

開発が進んでいないが実用化には重要な課題

筆者が、開発が進んでいない、と感じるレーザー方式特有の重要課題は、光学系の寿命だ。

燃料に向けてレーザーを入射するための最後のミラーまたはプリズムなどを「最終光学系」という。その耐久性が、現状では実用炉用として全く不足している。

核融合反応を起こす燃料球と最終光学系との間には、レーザー光を通すため、なにも遮るものを置けないので、核融合反応で発生する放射線(ガンマ線、中性子線、アルファ線)が最終光学系に当たるのを避ける方法はない。実用炉で毎秒10回程度のパルスになれば、現状の実験(一日に数パルス)の数十万倍の放射線量になる。そのぶんだけ最終光学系は早く劣化するのだ。

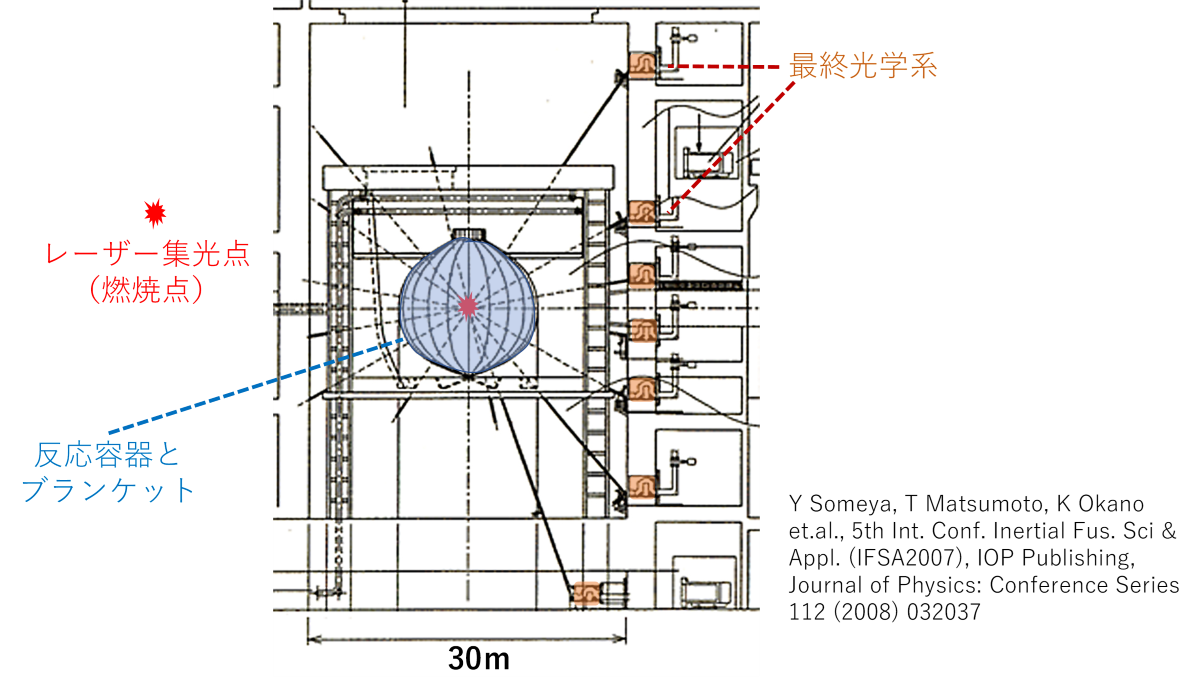

図は、筆者らのグループが概念設計を行ったレーザー核融合炉の炉心部分の図だ。核融合熱出力120万キロワット、電気出力が40万キロワットの比較的小さい出力の核融合炉だ。最終光学系はレーザーの本数と同じ31個あり、その一部を図中に示してある。

最終光学系は、放射線の照射を軽減するために、できるだけ炉の中心から離す必要がある。この設計では、最短でも15m離している。解析の結果、最終光学系は寿命ギリギリまで使えても半年に一回の交換が必要になることがわかった。光学系は非常に高価なうえ、交換中は炉が停止して稼働率も下がるのだから、これは経済性の面で非常に厳しい制約となる。また、この設計例でわかるように、最終光学系の炉心からの距離が炉本体の大きさを決める。レーザーが作るプラズマは直径数ミリだが、だからといってレーザー方式の炉が小型になるわけではない。この例では、炉本体の直径が30mで、結局、ITERの本体と同程度になる。

長寿命の最終光学系開発は、多くのレーザー核融合の研究者は重要性を認識していると思う。だが残念ながら、そこまではお金も手も回っていないのが現状だろう。しかし、実用化には最終光学系の放射線耐性を、最低でも一桁くらい伸ばせる見通しが必要だ。材料特性で一桁の改善は、かなり大変であろうが、解決しなければ、レーザー方式の核融合炉は実現できないのだから、これは避けて通ることはできない重要課題だ。相応の開発予算と共に、産学官の叡知を集めていくことが必要である。