二酸化炭素地球温暖化と脱炭素社会の機能分析(その3)

金子 勇

北海道大学名誉教授(社会学)

※ 前回:二酸化炭素地球温暖化と脱炭素社会の機能分析(その2)

第5節 「脱炭素」と「二酸化炭素地球温暖化」防止の動向

COP26には世界中205の国と地域から197か国からの代表者が出席した。2020年までの枠組みを決めたCOP3の「京都議定書」(1997年)から、2020年以降の将来枠組みを示したCOP21の「パリ協定」(2015年)を経て、今回は次のような課題が論じられた。

すなわち「温室効果ガス」排出規制が主要な議題となり、2030年までに温室効果ガスの一種「メタン」の排出量を20年比で30%削減する米欧主導の取り組みへの参加が100か国を超えた。ただし、主要なメタン排出国である中国やインドそれに畜産業が盛んなオーストラリアは参加を見送った。それでもこれは成果の一つだが、「温室効果ガス」の約76%を占める二酸化炭素排出規制については合意形成がなされなかった。

これらの結果を受けて、本節では人間による「温室効果ガス削減」、なかんずくその「ネットゼロ」が実現可能なのかについて疑問を呈す立場から、「温室効果ガス」の象徴として二酸化炭素を位置づける。なぜなら、IPCC第5次評価報告書より全国地球温暖化防止活動推進センターが作成した資料では、二酸化炭素排出量が76%、メタンが16%、一酸化窒素が6%、フロンその他が2%だったからである。そのためここでは「温室効果ガス」の主力である「二酸化炭素」に限定して議論を進める。

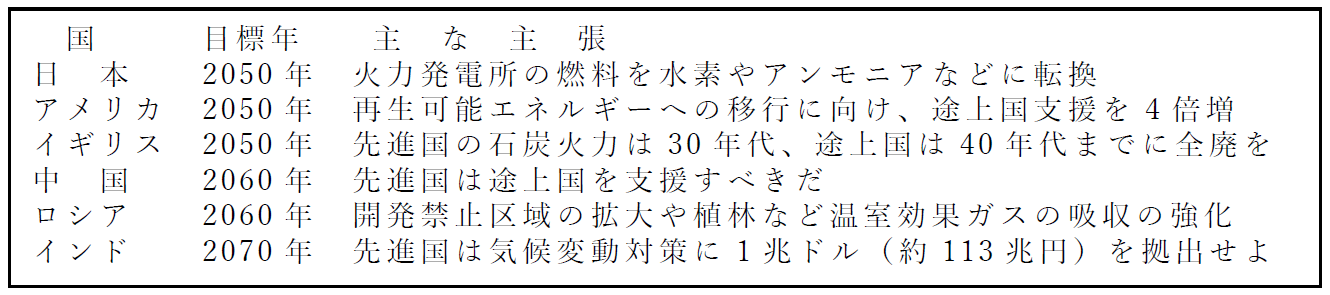

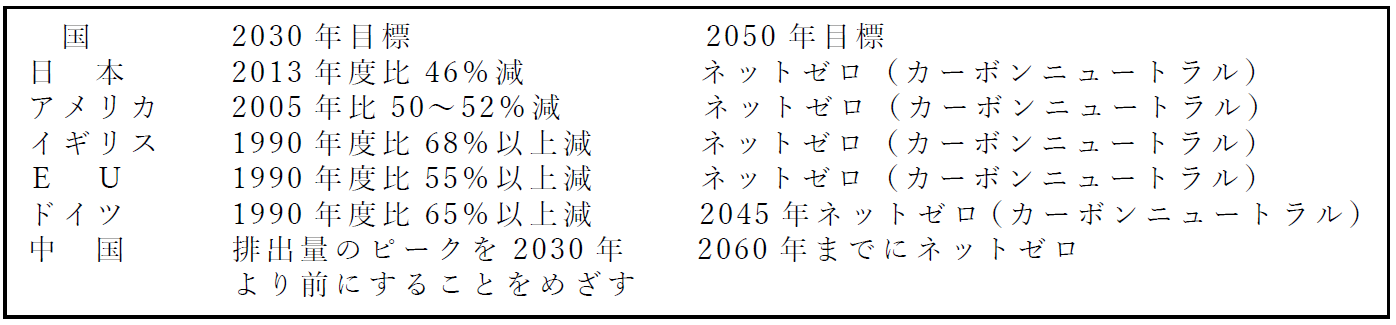

今回、合意目標年次を2050年とする案が、2060年を主張した中国や2070年を目標年次としたインドにより、全会一致の決議にはならなかった(表1)。「パリ協定」を脱退したアメリカ共和党トランプ大統領とは違い、民主党バイデン大統領は「再エネ」に熱心であり、「温室効果ガス」実質排出量ゼロ年を2050年とした。これには日本もイギリスも同調したが、異論も大きく、中国とロシアが2060年、インドは2070年を目標年とした。いわゆる南北間の差も大きく、新興国や途上国の多くが、先進国の資金援助や技術提供を主張するに止まった。

日本はアジア各国の脱炭素化支援を標榜して、早々と今後5年間で最大100億ドル(約1兆1400億円)の追加支援を公約した。それ以外にも100か国以上の首脳が、森林破壊を2030年までに止めるため、官民合わせて約140億ポンド(約2兆1700億円)の資金援助を行うことで合意した。

日本や欧米などの12か国が21~25年に公的資金を87億ポンド(約1兆3400億円)投入するほか、民間からも53億ポンド(8200億円)を集めるという。主な該当国はカナダ、ロシア、ブラジルなどであり、今回の合意に参加した国々の森林面積を合計すると世界の85%以上を占める。これらの資金は荒廃した森林の再生や、森林伐採に頼らない地域経済の活性化、先住民による持続可能な森林利用を促す活動などに用いられる。しかし、同じ大規模森林火災による膨大な煙が太陽光を遮断して、「地球寒冷化」の危険性があることには触れられなくなった。

現在世界には200を超えた国と地域があるが、今回のCOP26にはおおむね全世界からの参加があった。例外はあるが、ほぼ資本主義の経済社会システムを採用している国々である注6)。資本主義が高度に発展して「終焉論」まで登場している国もあれば、初期資本主義が芽生えて、これからようやくロストウ(1960=1961)がいう「離陸」(take off)に向かう国もある。産業革命史を振り返れば、それは300年間に及ぶから、資本主義の「離陸」もまたその距離は非常に長く、したがって化石燃料をもっと使いたい国もまた少なからずそこには含まれている。その点で、COPはいわば同床異夢の会議なのであり、あまりにも国ごとの「要求過多」が目立つ。

だから、財政的にまた技術的に、二酸化炭素地球温暖化対策のために、再生可能エネルギーに莫大な投資をする先進資本主義国もあれば、何もできない国もある。森林火災をはじめ森林破壊が進むグローバルサウス(GS)の国々は上述の資金援助を受けるし、グローバルノース(GN)のように資金提供するだけの国もある。

たとえば先進国を念頭に置いた発言、「資源とは、使用価値の技術的・経済的・文化的評価なのである。・・・・・・地球温暖化、生物多様性の喪失、新しい病気の発生といった問題-今日の人間生活にとって脅威の筆頭に位置づけられるべきもの-でさえ、われわれ自身の近視眼や政治的欠陥を克服できれば適切に対処できるだろう(ハーヴェイ、2014=2017:324)。これは一般論としては正しいが、「われわれ自身の近視眼や政治的欠陥を克服できれば」という仮定法に止まったことに注意しておきたい。

具体的にいえば、資本にとって今後の「再エネ」の使用価値が非常に高いと判断して、それが太陽光発電や陸上風力発電を超えて洋上風力発電への積極的投資につながるのは、そこに剰余価値の増大が見込まれるからである。そして、国や自治体もまた、温室効果ガスによる地球温暖化防止のために「脱炭素」を標榜する立場から、国家費用による再生可能エネルギーの装置との交換価値が高いとみる。莫大な税金を使っても、「脱炭素」になるのなら、それも構わないという思惑が見え隠れする。

しかし、電力小口消費者の個人としても大口消費者の企業としても、「再エネ」に偏った発電では供給面での不安定性が強く、発電単価も高く、自然の恒常性を壊し、景観を破壊するために、使用価値は低いと見ることも可能になる。そのために、「再エネ」装置を国家や自治体が購入するという「交換価値」に乏しいという判断も成立する。

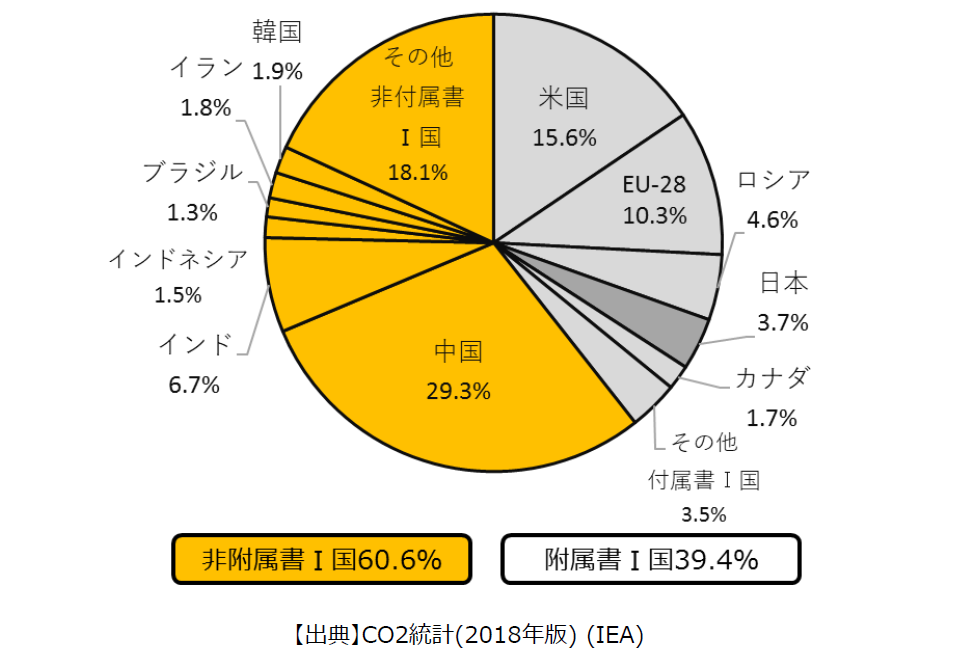

次に、「脱炭素」に向かう基準年の機能的等価性を調べてみよう。2018年度で世界の国別二酸化炭素排出量を比較すると、図4が得られる。排出国の上位は中国29.3%、アメリカ15.6%、インド6.7%であるが、EU 28カ国全体では10.3%になる。日本は3.7%にすぎない。ここから総論的には、3.7%の日本がすべての産業活動を落として二酸化炭素排出量を削減して3.5%にしたところで、それは誤差の範囲であるという指摘は1990年代から行われている。これはもっともな意見であると考えられる。

もう一つはともかく削減の方向にある「附属書Ⅰ国」が39.4%であったのに対して、排出規制をしていない「非附属書Ⅰ国」が60.6%であり、この趨勢の基本的変更が今日までなされてこなかったという現実がある。いくら先進国アメリカ、EU、日本などが二酸化炭素排出量を削減しても、排出量最大手の中国やインドを含む60%を超える途上国が垂れ流しでは、地球環境が好転するとは思われない。しかし、それら諸国の最大の課題であり国家目標は経済活動を高め、国民生活水準を上げることだから、排出量の規制に応じることはあり得ない。

そのうえ、これを所与とした「削減目標年次」もまた微妙に異なるうえに、政治的配慮の産物でもある。表2はその簡単な要約である。一見して分かるように、日本の基準年度2013年度とは違い、EU全体もイギリスもドイツも1990年が基準年になっている。ここにもEUが2030年や2050年向けに排出量規制に熱心な理由が隠されている。ましてアメリカでさえ2005年である。これはかつて京都議定書発効(2005年)に準じた基準年度の取り方の際にも表れた相違と同じである。当時、なぜ欧州諸国が1990年にこだわったかは、すでに解明されている。

すなわち、「ヨーロッパでは1990年から東西融合が進んだ。旧東独と合体したドイツは、もと東独の発電所や工場を手入れして二酸化炭素排出量を大きく減らし、97年は90年よりも14%も少ない。またイギリスは、やはり1990年ごろから燃料の切り替え(石炭→天然ガス)を進め、同じ発熱量当たりの二酸化炭素排出量を10%ほど減らしていた。基準値を1990年にすれば、両国は(つまりEUは)二酸化炭素排出を増やしてよいのだ」(渡辺、2012:170)。

また、アメリカの2005年基準年についても、「シェールガス〔炭素排出量が少なく化石燃料の代替となる〕の商業採掘が始まる前年である」(ティロール、2016=2018:239)と指摘されている。

当時の日本の首相をはじめ外務省やこの会議に出席した委員は、たぶん渡辺の指摘を知らなかったのだろう。そしてまた今回も同じ轍を踏んでしまった。わざわざ、自国の産業活動の首を絞めるような国際公約を何回も行うのでは、「新しい資本主義」など生まれようがない。クルマ関連では、世界的なEVシフトに抗してトヨタのみ「全方位の電動化」を掲げて異議を唱えているが、EUの「脱エンジン車」宣言に日本政府も自動車工業会も振り回されている印象が強い注7)。

なお、COP26で2040年代、主要な市場では2030年代にガソリン新車販売を終了するという宣言に賛同した国は、オランダ、NZ、ノルウェー、ポーランド、スロベニア、スウェーデン、イギリス、デンマーク、エルサルバトル、フィンランド、アイルランド、アイスランド、イスラエル、リトアニア、ルクセンブルグ、オーストリア、アゼルバイジャン、カンボジア、カナダ、チリ、クロアチア、キプロスなどの国々である。多くは総人口が数十万や数百万の国であり、しかもそのほとんどが自国の自動車産業をもたない。これに対して、自動車産業を基幹とする日本、アメリカ、ドイツ、中国は賛同しなかった。

ここからは、単なるGNとGSだけの対立だけではなく、自動車産業を柱とする国々間の対立の様相もまた見えてくる注8)。

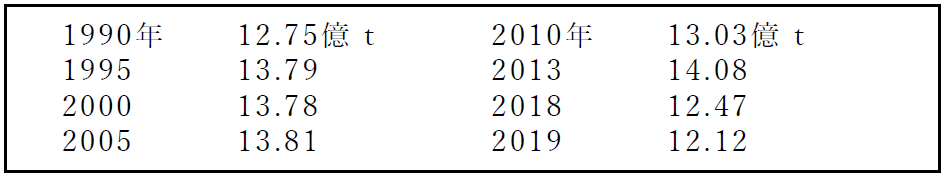

また表3から、日本の1990年の12.75億tから2019年12.12億tまでの30年間で、2013年が最大の排出量14.08億tになったことが分かる(国立環境研究所、2021:page2-2)。よりによって、日本はこの30年間で最大の排出量を記録した年を基準年にしたことになる。1990年12.8億トンの46%減では5.9億トンの減少になるが、2013年14.1億トンの46%は6.5億トンを減らす義務を負うことになる。どちらが目標値達成を容易にするか。

安定した経済成長を求め、水素やアンモニアへの燃料転換へのイノベーションは緊急の課題ではあるが、それまでの期間は「再エネ」が信頼できないうえに原発が6%しか稼働していない日本の現状では、火発に期待するしかない。それは石炭・石油火力でもLNG火力でも同じであり、二酸化炭素排出量が増えることを意味する。そうすると、2030年に46%減少といっても基準年を2013年にした日本は、1990年を基準値にした68%減のイギリスと55%減のEUとドイツとは機能的等価性にあるとはいえない。

このようなデータの質の推移を考慮しないまま、政治的な判断のみで、2030年度に向け温室効果ガスを「13年度比46%減」とする新たな目標を決定した前首相の責任は限りなく重い。従来目標の26%減から大幅な積み増しとなり、国民生活や産業活動への負の影響が危惧される。

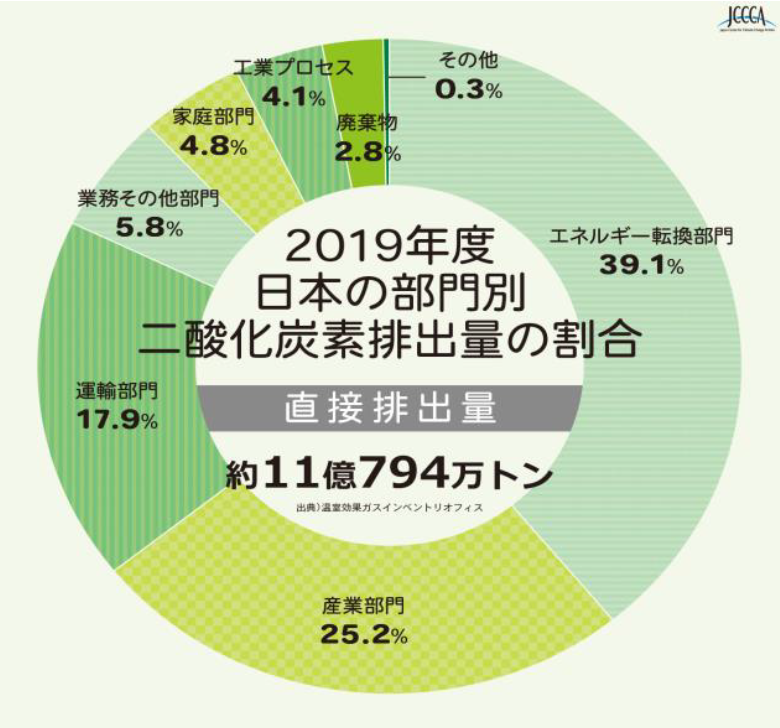

世界の国別二酸化炭素排出量で6位であった日本の3.7%の実態は、図5「日本の部門別二酸化炭素排出量の割合」となる。「エネルギー転換部門」39%、産業部門25%、運輸部門18%で排出量の80%を超える。発電、製造、交通など基幹産業が排出量も多い。家庭部門は約5%である。これらを基礎知識として、「再エネ」問題について知識社会学的な概括を試みたい。

まず2020年12月25日に、政府は2050年に向けての「グリーン成長戦略」を発表して、その目玉に「温室効果ガス排出量ゼロ」を据えてしまった。「成長と環境の好循環」を生み出すとして、またしても「グリーン」が登場した。

なぜなら日本は、2009年前後の「地デジ」問題でも「エコ替え」と「グリーン戦略」を標榜したことがあるからである。やや意味不明の「エコ替え」では、民間企業を中心にエコマネー、エコバック、エコワット、エコドライブ、エコステーション、エコファーマー、エコプロダクツ、エコシティ、エコツーリズムなどの言葉が、実に無造作に使われた。しかし「エコ」商品が氾濫すれば、「廃棄量の減少」には程遠くなり、当然ながら二酸化炭素排出量は増える。

同様に、政府や自治体ではグリーンカンパニー(環境保護を考えた商品を開発する企業)、グリーンコンシューマー(環境問題を意識した消費者)、グリーンデザイン(環境保護を意識したデザイン)、グリーニング(環境保護政策)、グリーンライト(ゴーサイン)、グリーンネス(環境への配慮)などが多用された。ただ実際のところは、「グリーンワッシュ」(環境に優しいふりをする)にすぎないのではないかという疑問を私は表明したことがある(金子、2012:42)。これは銀行も同じようで、「物になるかどうか定かではない脱炭素関連技術に投融資するハードルは、銀行にとって高い」という(『週刊ダイヤモンド』2021年11月6日号:47)。

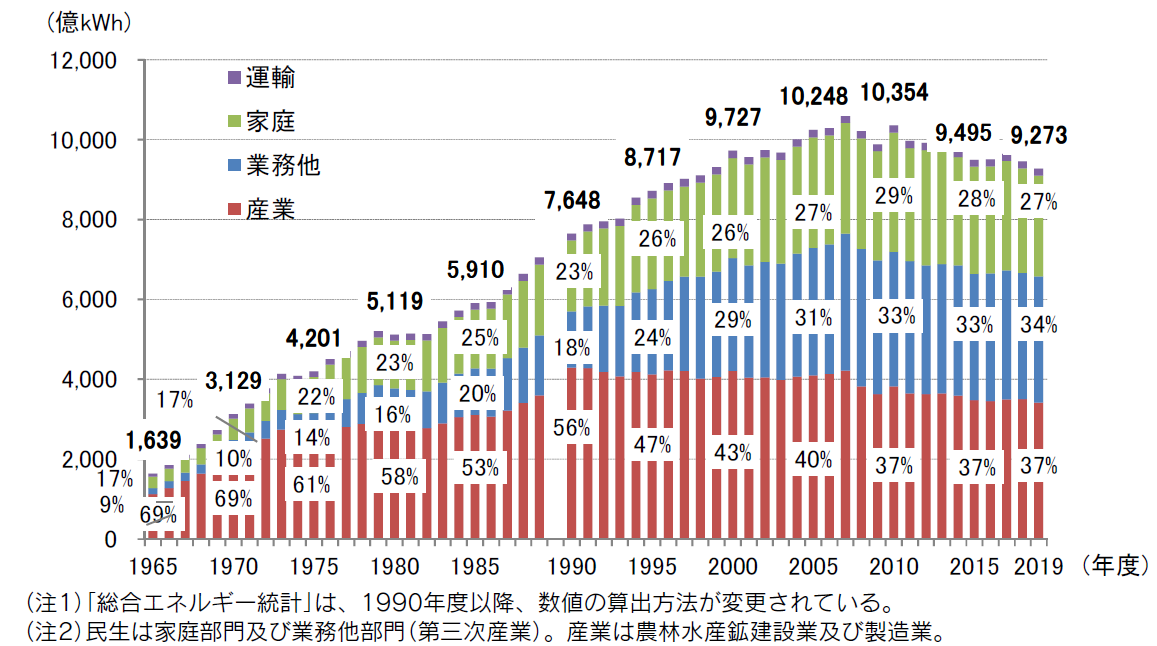

図6 部門別電力最終消費の推移

出典:資源エネルギー庁『エネルギー白書』2021:132

※1 「総合エネルギー統計」は、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている

※2 民生は家庭部門及び業務他部門(第三次産業)。産業は農林水産鉱建設業及び製造業

実際の部門別電力最終消費の推移を図6でみてみると、高度成長期の1970年度には「産業」部門が全体の69%を占めていた割合が、1980年度には58%になり、95年度 からは40%台が続き、2010年度以降は37%にまで下がった状態が続いている。これはグローバル資本主義のなかで製造業を中心に海外移転が急増したからである。

反対に「業務他」に分類される第三次産業である「サービス業」の比率が増大して、この20年間の日本社会はトフラーのいう「第三の波」の渦中にあった。総人口減少は定着したが、それ以上に単身化が激しくなり、結果として平均世帯人員の減少により、逆に世帯総数がまだ漸増しているために、「家庭」が占める割合は27%程度を維持している注9)。

さらに2008年9月のリーマンショック以降、2010年度の1兆354億kWhをピークに

10年間の電力消費は下降気味であり、2019年度末からのコロナ禍により、経済活動の自粛によりもっと消費が落ちていることが予想される。

それらを総合すると、高度成長期の1970年以降の電力消費は産業のみが一貫して減少傾向にあり、業務地の電力消費は逆に増加して、家庭もまた1990年からは高止まりしていると総括できる。

この内訳を基にして、2013年度を基準にして二酸化炭素の46%削減を進めるには、産業、業務地、家庭のいずれを優先するか。あるいは満遍なく同じ比率で減少させるのかという議論は行われていない。おそらく運輸を入れての4部門すべてで、電力消費を落とすことは困難であり、図5でいえば「エネルギー転換部門」の削減に依存するしかないであろう。日本の産業構造を考えた場合、それもまた機能的等価性からは程遠いのではないか。

かりに原発と火発を廃止しても、「再エネ」は代替電源にはなり得ないし、「(資本は)自然界(……)の純粋な美しさと無限の多様性とを破壊しながら、それ自体の徹底的な不毛さをさらけ出す」(ハーヴェイ、前掲書:343)。この指摘の背景としては、陸上風力と洋上風力の景観を想起すれば十分であろう。

- 注6)

- ミラノヴィッチによれば、中国も「政治的資本主義」とされているので、ここではそれに従うことにする(ミラノヴィッチ、2019=2021:79-150)。

- 注7)

- 最新の世界的な「EV産業革命」と日本車の動向については、『週刊東洋経済』(第7912号、2021年10月9日)に詳しい。

- 注8)

- 2021年11月のCOP26では、石炭火力発電の扱いなどでも、GNとGS間での対立が鮮明になった。具体的にいえば、議長国の英国が提案した「排出削減対策が講じられていない石炭火力発電や、化石燃料への非効率な補助金の段階的な廃止」を巡り議論が紛糾したのである。GNに属するアメリカやEUは好意的な反応だったが、石炭火力への依存度が高いGSの多くが反発した。さらに、先進国が途上国に行ってきた技術支援や資金援助の方式でも、途上国が二酸化炭素排出を減らした量の一部を先進国側の削減量として計上できる国際取引ルールについても、GSGN間で対立が続いている。要するに「二酸化炭素地球温暖化」防止は名目的な目的であり、そこにはグローバル資本主義間の駆け引き、競争、対立の構図が鮮明に認められる。

- 注9)

- 日本の家族の変化については金子(2018)を参照してほしい。