二酸化炭素地球温暖化と脱炭素社会の機能分析(その5)

金子 勇

北海道大学名誉教授(社会学)

※ 前回:二酸化炭素地球温暖化と脱炭素社会の機能分析(その4)

第7節 発電にみる機能的等価性の問題

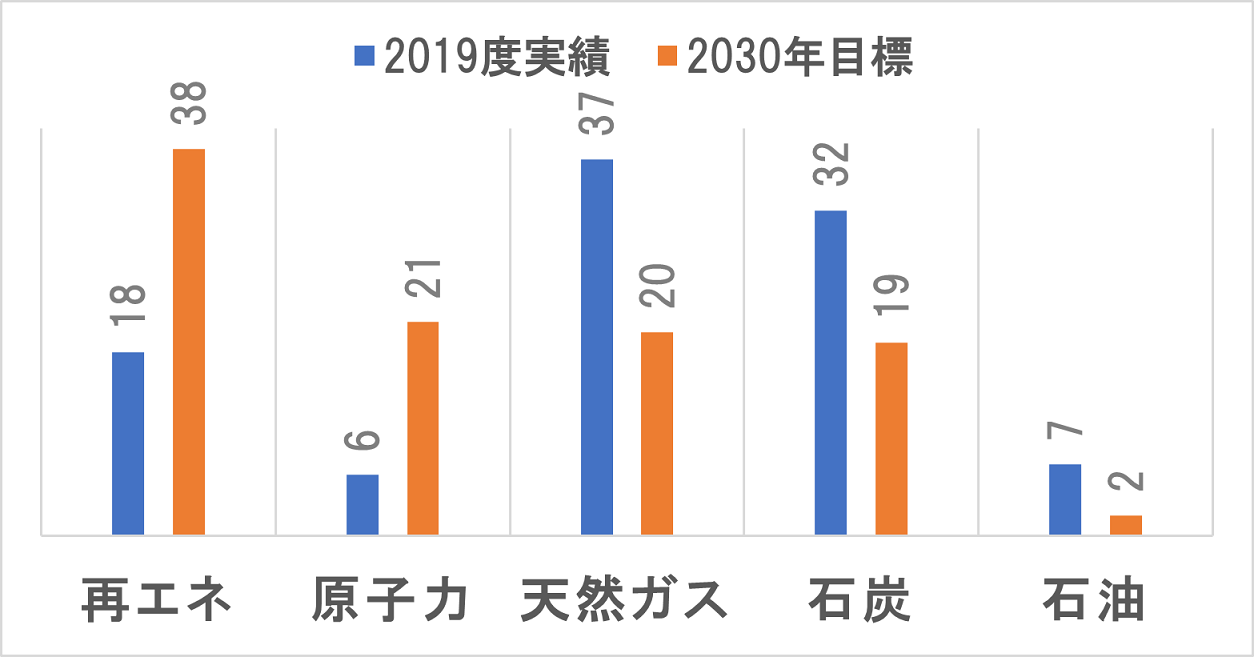

2011年の「3.11」における東電福島原発事故以来、原発の運転は軒並み停止に追い込まれ、一時的には原発ゼロで火発90%に近くなったが、その後は原発の再稼働と「再エネ」が増えたことにより、図9によれば、原発6%に「再エネ」が18%で残り75%近くが火力発電のままで推移している注15)。

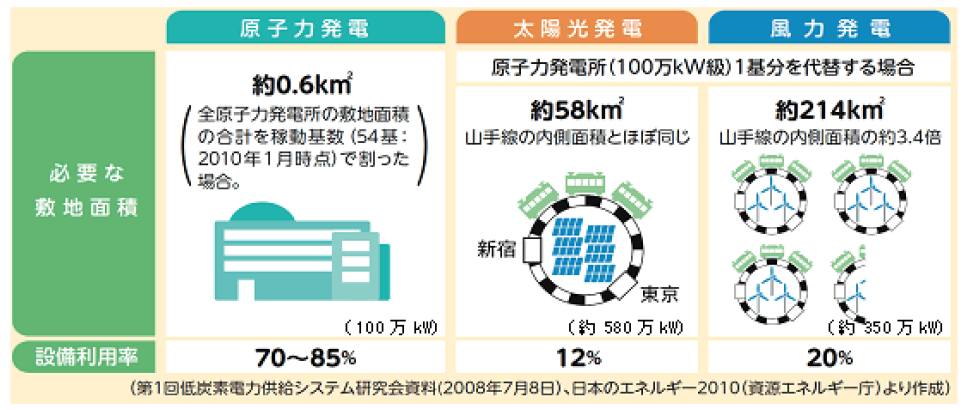

これらの発電所は電力生産と供給という機能面からみると、すべて等しい。いずれも発電という機能を満たしているからである。しかしながら、発電所の敷地面積では同等ではない。確かに2011年「3.10」までの日本社会の原発は50基を超えていた。それぞれが1基で100万kWhの発電量を持っていたが、その平均的な敷地面積はわずか0.6km2(たとえば1㎞×0.6㎞)であった。これまでの原発では定期点検が3ヶ月程度必要なので、設備利用率を70%とすると、過去10年以上の平均でも原発からの発電は、年間の日本全体の発電量約1兆kWhの約30%を占めていた。

それが太陽光発電になると、設備利用率を12%と仮定すれば、原発1基の発電量に匹敵するために必要な空間は58km2(例えば7㎞×8km)必要であり、これは現在の山手線内側の面積と等しい(図10)。太陽光発電では、夜間はもとより雨が降れば発電量がゼロに近いために、いくつものロスが発生する。

図10 再生可能エネルギーの土地問題

出典:第1回低炭素電力供給システム研究会資料(2008年7月8日)

資源エネルギー庁ホームページ(日本が抱えるエネルギーの問題)にも再録。

ただし、この引用原典は九州電力ホームページより。

ソーラーパートナーズのホームページの試算を基にすると、一般的な単結晶シリコンの太陽光パネル5.0kWhの太陽光発電システムの年間予測発電量は5432kWhになっている。このようなパネルを何枚敷き詰めれば、100万kWhの原発1基の年間70億kWhに到達できるか。単純に計算すると、5.0kWh太陽光パネルで1,288,660枚となるから、原発1基相当で58km2もの敷地が必要になるのである。

同じ1日の発電量を最高出力1000kWhの風力発電の年間合計発電量は、設備利用率を20%とすると、1,752,000kWhになる。そうすると、原発1基の年間発電量70億kWを得るためには風力発電機3,995基が必要になる。これを可能とする土地面積は、山手線内側面積の3.4倍もの広さに相当する注16)。なお、最新の火発の面積は連載1回目「要約版」で触れたように、原発の敷地面積と同じである。

「風力や太陽光など再生可能エネルギーの導入を拡大すべき」(『北海道新聞』2021年10月29日号)と称する人々は、敷地面積におけるこのような機能的不等価性(functional nonequivalence)を一度でも考慮したことがあるのだろうか。

図10の原発1基に相当する山手線内側面積58万km2の約1.6倍の敷地で、太陽光発電を行った際に発生が予想される典型的な被害の典型として、2021年2月22日の「読売新聞」紙面を紹介しておこう。それは、岩手県遠野市の山林に設置された太陽光パネルの周囲から濁水が発生し、住民とのトラブルが起きたという事件である。

市内を流れる一級河川・猿ヶ石川で赤茶色の濁りが確認されたのは2019年4月で、その濁水は山奥の小さな川から流れ込んでいた。その小川のそばでは18年4月、約90万km2の広大な敷地で太陽光発電の建設工事が始まった。その広大な面積の雑木林を伐採した造成地で土がむき出しになり、雨が降ると泥水が川に流れ込み、濁水は流域の水田に流入したほか、川の生態系にも影響を与えた。ヤマメの養殖が一時停止し、アユの養殖量は減ったという。

そのような被害は全国的にも多く発生していて、この時点で全国の約1700自治体の中で少なくとも138の自治体では、太陽光発電を巡り施設の設置を規制する条例を定めていたことを読売新聞は伝えている。東日本大震災後、「再エネ」の導入拡大が図られた一方で、景観の問題などから各地で住民の反発が相次ぎ、対応を迫られた自治体が、「防衛策」として独自ルールを定めた背景が浮かんでくる。遠野市は、既存の条例を改正し、2020年6月、全国的にも厳しい「1万平方メートル以上の太陽光発電事業は許可しない」という新ルールを設けた。背景には深刻な環境問題がある注17)。

したがって、「再エネ」合計による発電量を原発1基のそれと比較すると、両者間には機能的等価性は認められないことが分かる。山手線内回りの面積やその3.4倍もの面積が、日本国土のどの空間に45か所存在しているのかを示してから、太陽光発電依存の再生可能エネルギー活用への取り組みが始まるのではないか。

現在、全国の原発は33基あり、休止は24基で、稼働が9基になる。休止中の24基がもつ1日の発電量は1基100万kW、利用率を70%とすれば約4億kWhをほぼ火力発電で賄っていることになる。この現状で火力を半減させ、かつての原発が占める30%の発電量を風力と太陽光という再生可能エネルギーで物理的に補えるものなのか。すなわち原発分に匹敵する「再エネ」電力を製造するための土地面積が確保できるのか。多分不可能であるというのがここでの機能分析の結論である。

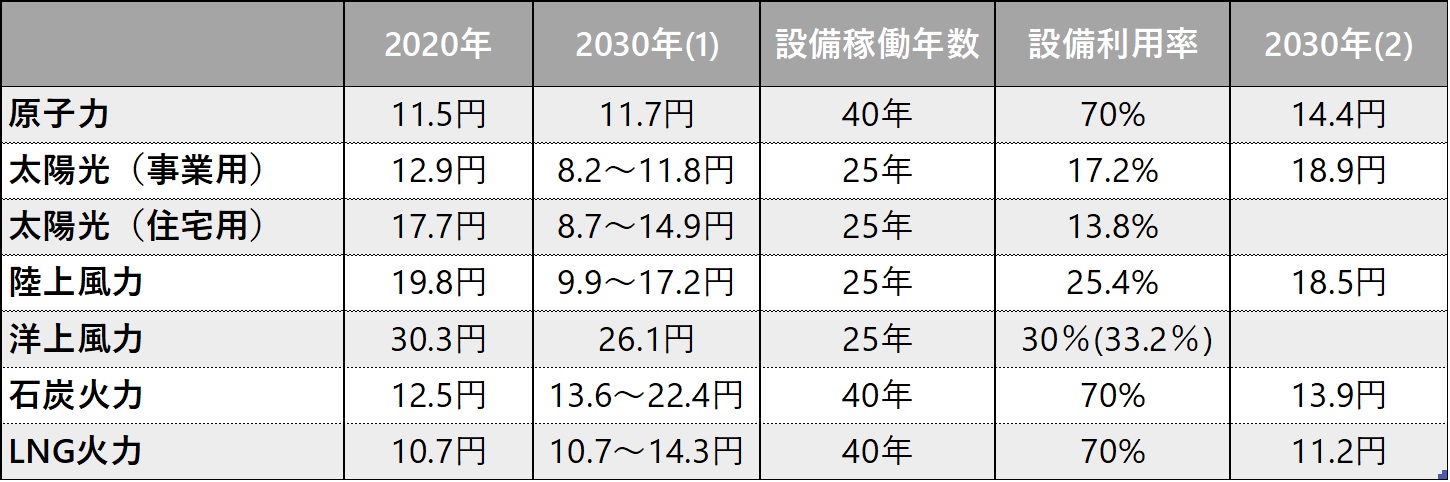

第二に、電力料金のもつ機能的等価性について点検しておこう。原発の場合は核のゴミの投棄、補修、解体工事諸費用が含まれるのに、「再生エネ」関連ではそれらが含まれていないままで推移してきた。とりわけ今後期待される洋上風力発電の予想単価が非常に高い。表4からでも原子力と比較すればその割高さは鮮明である。すなわち洋上風力発電は、本当に国民や国内産業にとって「使用価値」が高い投資対象なのか。また日本資本主義のフロンティアにふさわしいものか。

表4 2020年と2030年の発電コストの試算結果

出典:資源エネルギー庁ホームページ「発電コスト検証について」(2021年8月3日)閲覧日、2021年8月5日

※ 1キロワット時当たりの発電コスト。政策経費を含めた値

2020年も2030年も、その年に新たな発電設備を更地に建設・運転した際の発電コスト。

2030年(2)は、太陽光発電と風力発電では、安定供給のために火力発電のバックアップ電源などが必要になるため、その費用を反映させた結果である。従って、火発でのバックアップ電力を合算すれば、この両者でも二酸化炭素の排出はあるという結論になる。

あらゆる商品の料金には、原材料購入費、工場への輸送費、人件費、製造費、製品の輸送費、広告代金、販売手数料、利益などが合算されている。電力もまた商品なので、その料金にはこのような諸費用が含まれているのは当然である。ただし、高度に公共性をもつ商品なので、かつては政府の許認可の範囲での費用決定が行われてきた。表4では1kWh当たりの発電コストとして、2020年も2030年もその年に新たな発電設備を更地に建設・運転した際の発電コストが示されている。

ここから一部のマスコミは表4の2030年(1)に依拠して、2030年の「再エネ」電気料金がそれまで一番安いとされてきた原発からの電力料金よりも安くなったことから、「日本でも25年には太陽光発電が最も安くなると予測されている」(『北海道新聞』2021年10月29日)といった記事を量産している。

しかし施設や装置には必ず耐久年度があり、解体され、処理され、そして再建される。その費用もまた商品価格に含まれている。原発にはいわゆる「核のゴミ」の処理費用問題が当初から存在しているので、「政策経費」に含められてきた。具体的には原発の費用算定には、廃炉費用、核燃料サイクル費用、事故対応費用(損害賠償・除染費用を含む)、電源立地交付金、もんじゅ研究開発費などが含まれている。また火発ではCO2対策費も含まれてきた(表5)。

それでも燃料費が高いLNG火発は10.7円kWhであり、石炭火力でも12.5円kWhに収まっていて、原発のコストが11.5円kWhとなっている。

これに対して、従来から他の電源による発電コストが低いことを強調してきた「再エネ」価格は、取りあえず安定供給のために火力発電のバックアップ電源などが必要になるため、初めてその費用を反映させた結果が示された。そうすると、表4「2030年(2)」で明らかになったように、事業用太陽光発電コストは10円値上がりしたし、陸上風力発電でも9円の増加となった。

この結果、既述した『北海道新聞』記事「25年には太陽光発電が最も安くなる」は、この「火力発電バックアップ」を無視した非現実的な内容であったことになる。風力発電は台風などの強風の際にはその羽根が回ると壊れるので、それを防止するために火力発電のバックアップ電源などが不可欠になる。恒常的な供給にとってそのバックアップ費用は当然反映させないと、「再エネ」の発電価格は実態離れになる。

さらにいえば、40年間の稼働年数が見込まれる原発の発電コストには、その廃炉費用も織り込まれているのに対して、25年間の稼働年数しかない太陽光発電も風力発電も、その解体費用を含めていない。これでは機能的等価とはいえない。

その解体費用の実例として、「上越タウンジャーナル」(2021年9月7日)の記事から、上越市の「風力発電」撤去について要約的に紹介しておこう。

上越市では風力発電機設置から約20年経過したので、耐用年数を超えたとして、市内の風力発電の解体撤去を2021年8月から始めた。4基のうちの「みなと風車公園」の1号機と「三の輪台いこいの広場」の2、3号機の計3基を2021年11月末までに撤去する予定である。この3基の撤去費用は約1億5千万円という。

上越市の全4基はいずれも国の補助などを受けて2001〜2003年に設置され、高さ45~50m、出力600~750kWhの小規模の風力発電であったが、時代の象徴として自治体の環境行政を牽引したシンボル的存在でもあった。

しかし、冬の日本海側特有の落雷被害を頻繁に受け、長期の運転停止と修理を繰り返したために、維持コストがかなりかかった。そして17年とされる施設の耐用年数を迎え、市は「所期の目的を達成した」として、2018年3月の1号機の運用停止を皮切りに2020年度末までに4基全てを停止したのである。

市内で残る1基の撤去時期は未定だが、発電していなくても維持管理に年間約500万円がかかるため、撤去に向けて関係機関との協議を進めることにした。それにしても、陸上風力発電機の20年後の撤去費用が3基で1億5千万円とは穏やかではない。

また洋上風力発電でも、経産省が「3.11」後の支援の一環として、福島県楢葉町沖約20km付近に設置した浮体式風車3基が、失敗したという事例がある。これは、3基のうち世界最大級の直径167mの羽根を持つ1基(出力7000kWh)は、機器の不具合で設備稼働率が約4%と極端に低く、採算が見込めないため、2018年に撤去が決まった。そして残りの2基(出力5000kWhと2000kWh)についても稼働率があがらず、2021年に撤去されることになった。経産省は2021年度予算の概算要求に撤去関連費50億円を盛り込み、事業失敗の始末を始めた(金子、2022)。ここでは、長谷川のいう「ダウンストリートの後始末問題」(長谷川、2021:219-220)への無配慮が鮮明であった。

以上に紹介した福島県沖の洋上風力発電3基の撤去費用が50億円であったことは、何を意味するか。マスコミや環境NGOやエネルギー関連NPOなどで期待される「洋上風力発電コスト」は最高になり、今でも1kWh当たりの発電コストは30円なのに、上記のような3基の撤去費用が50億円ならば、洋上風力が4000基になる10年後の発電コストがどれほど高くなるかは想像できない。しかも稼働年数は火発や原発の40年とは異なり、わずか25年しか見込まれていない。

念のために、公表されている「2020年データ」を使った「再エネ」コストの内訳を見ておこう。表6は政策経費、運転維持費(人件費、修繕費その他)、資本費(建設費、廃棄費、固定資産税)で3分割した2020年度の「再エネ」コストである。気が付いたところだけ挙げておくと、35万kWの洋上風力では政策経費と運転維持費それに建設費もともに高い。これは4000kWの風車を約88基用意することなので、割高にならざるを得ない。また、3万kWの陸上風力では4000kWの風車が8基となり、洋上風力ほどではないが、太陽光よりも費用が高くなる。

一方、太陽光の住宅用は固定資産税こそないが、住宅の屋根に取り付けるために建設費が一番高い。ただ問題は、雨天や夜間の発電がほぼゼロになるので、設備利用率が13.8%と仮定されていて、容量が1パネル5kWなので、実際の発電可能な設備は0.69kW相当しかない点にある。これは事業用太陽光発電でも同じ事情をかかえるが、250kWの容量でも設備利用率は17.2%だから、実質的な設備能力は43kWに止まる。いずれにしても現在の「再エネ」コストは、従来からの火発や原発に比べて割高な電気料金になる。ここにも両者間に機能的等価性は認められない。

そして現在、火発や原発ともにその電力は世帯で使用した分だけしか支払っていないが、「再エネ」は2012年度から始まった「固定価格買取制度」「再エネ賦課金」制度が引き継がれている。2020年度ではその買取費用は3.8兆円であり、「再エネ賦課金」は2.4兆円まで膨らんできた。「再エネ賦課金」は買取とは無縁の全世帯からも、強制的に毎月800円~1000円程度電力料金に上乗せされる。要するに、この発電コストの比較分析からも、「再エネ」は火発や原発とは機能的等価性を持ち合わせていないと結論できる。

このように、実際に行われた洋上風力発電3基の撤去作業では実に50億円の費用がかかったことを勘案すると、洋上風力発電の「廃棄費」が発電コスト30.3円のうちわずか0.3円とされている点も疑問に思えてくる。

原発を停止して、火力も徐々に削減し、「将来的には再エネ100%をめざす」というNGO理事の発言がある(『北海道新聞』2021年10月29日)。すなわち1990年の7376億kWhの時代に戻り、その発電量を前提にした日本国民のライフスタイルや産業活動を再構築すれば、その方向も可能かもしれない。

ただしこのような発言はそのような文脈にはなく、シュムペーターが「経済発展」に事例で用いた「郵便馬車をいくら連続的に加えても、それによってけっして鉄道を上回ることはできない」(シュムペーター、1926=1977:180)と酷似する。もちろん、郵便馬車と鉄道の関連と火発・原発と「再エネ」とは歴史的な順序は逆転している。しかし、機能的には等価ではないという意味では同じである。

この理事と同じく、アメリカ元副大統領ゴアに象徴されるその種の主張者の大半はそうではなく、「脱・廃・卒・さよなら原発」でも電力使用はいままで通りという本音が透けて見えている。「再エネ」が割高なうえに発電能力が乏しいため、実際には輸入燃料である天然ガスや石炭の支払いが増えて、最終的には電力料金が割高になっても仕方がないとみているのではないか。火発で10年間つなげば、もっと割高な再生可能エネルギーの比率が高まるとしても、そこでは「国民の生活が第一」とは無縁の誤解しか残っていない。

- 注15)

- ただし、「エネルギー基本計画」では2030年目標値のうち、「再エネ」は36~38%、「原子力」は20~22%としていたので、ここでは図9のように「再エネ」を38%、「原子力」を21%とした。

- 注16)

- 設備利用率が変われば、もちろんこの数値も変わってくる。

- 注17)

- テレビと新聞の大半は「再エネ」推進一色であるが、雑誌だけはたとえば「脱炭素って安易に語るな」『Wedge』2021年10月20日号や、「メガ化した再エネの誤謬」『北方ジャーナル』2021年11月1日号、そして「脱炭素地獄」『週刊ダイヤモンド』(2021年11月6日号)などの特集が組まれている。