非効率石炭火力フェードアウトについて

小野 透

(一社)日本鉄鋼連盟 特別顧問

はじめに

7月3日の梶山経済産業大臣の記者会見を皮切りに、「非効率石炭火力フェードアウト」にむけた具体的な検討が始まった。2018年に決定された現行のエネルギー基本計画において、「今後、高効率化・次世代化を推進するとともに、よりクリーンなガス利用へのシフトと非効率石炭のフェードアウトに取り組む」としていることが根拠とされているが、実行に向けては様々な課題も見えてきており、慎重な検討が必要である。

本稿では、「非効率石炭火力フェードアウト」検討にあたって、特に考慮しなければならない事項について整理する。

電力安定供給の確保

エネルギー基本計画では、石炭の位置づけについて「温室効果ガスの排出量が大きいという問題があるが、地政学的リスクが化石燃料の中で最も低く、熱量当たりの単価も化石燃料の中で最も安いことから、現状において安定供給性や経済性に優れた重要なベースロード電源の燃料として評価されているが、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、適切に出力調整を行う必要性が高まると見込まれる。今後、高効率化・次世代化を推進するとともに、よりクリーンなガス利用へのシフトと非効率石炭のフェードアウトに取り組むなど、長期を展望した環境負荷の低減を見据えつつ活用していくエネルギー源である」としたうえで、政策の方向性として「利用可能な最新技術の導入による新陳代謝を促進することに加え、発電効率を大きく向上し、発電量当たりの温室効果ガス排出量を抜本的に下げるための技術等(IGCC、CCUSなど)の開発を更に進める」とされている注1)。

原子力再稼働が進まない中で、石炭火力のベースロード電源としての重要性はより増してきている。太陽光や風力などの自然変動型再エネでは、技術的にも経済的にもベースロード電源は代替できないという事実を踏まえれば、2030年に向けた「非効率石炭火力フェードアウト」を進めるにあたって、原子力再稼働はもとより、高効率・次世代型石炭火力との新陳代謝も同時に進めなければ、将来の電力安定供給に支障をきたす可能性がある。

電気料金への影響

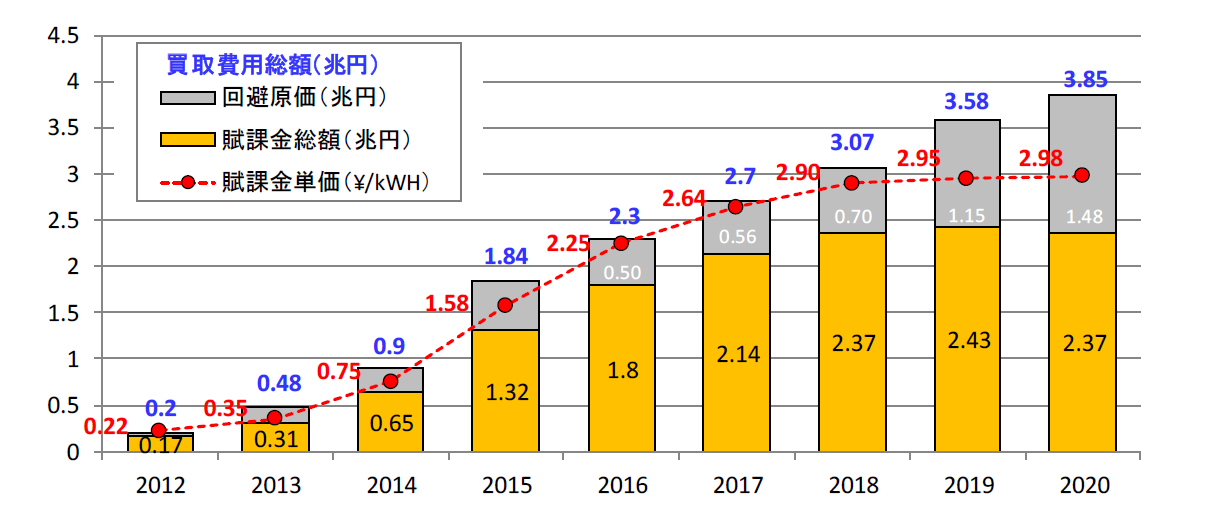

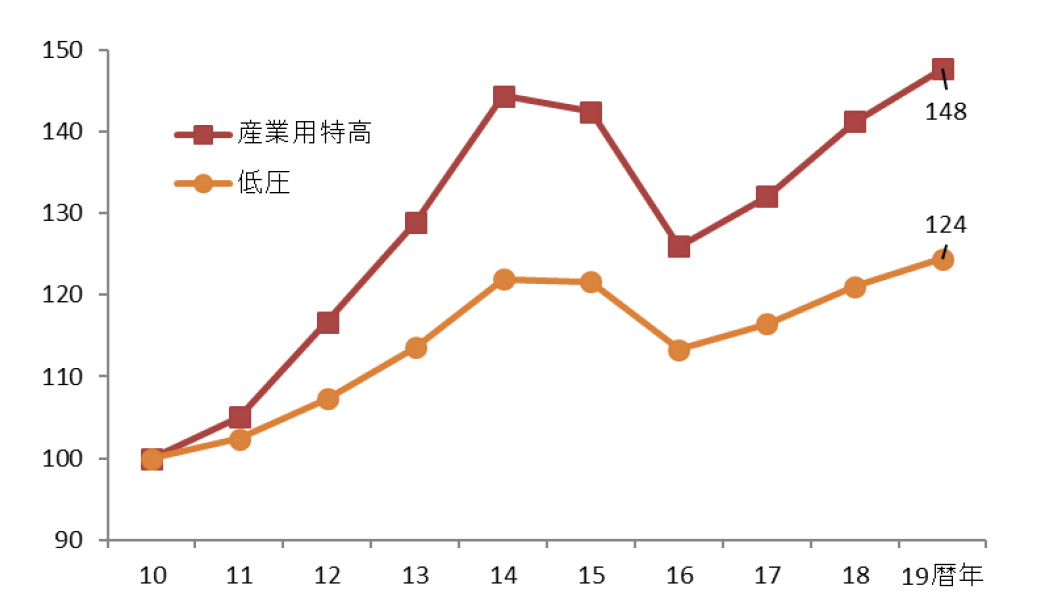

発電事業者等が有する臨界圧や亜臨界圧石炭火力のほとんどは、減価償却が進んでおり、安価な燃料費とも相まって、電源構成の中で最も低コストの電源であると推察される。このためこれらの電源をフェードアウトした場合、電気料金が大きく上昇することが懸念される。震災後の原子力停止に伴う化石燃料コスト上昇や、拡大が止まらないFIT賦課金(図1参照)等によって我が国の電気料金は大きく上昇し(図2参照)、特に産業用電気料金は世界最高水準にある(図3参照)。「非効率石炭火力フェードアウト」によって電気料金がさらに上昇すれば、コロナ禍で経済基盤が脅かされつつある国民生活への影響はもとより、国内製造業の国際競争力を大きく損なうことにもつながる。

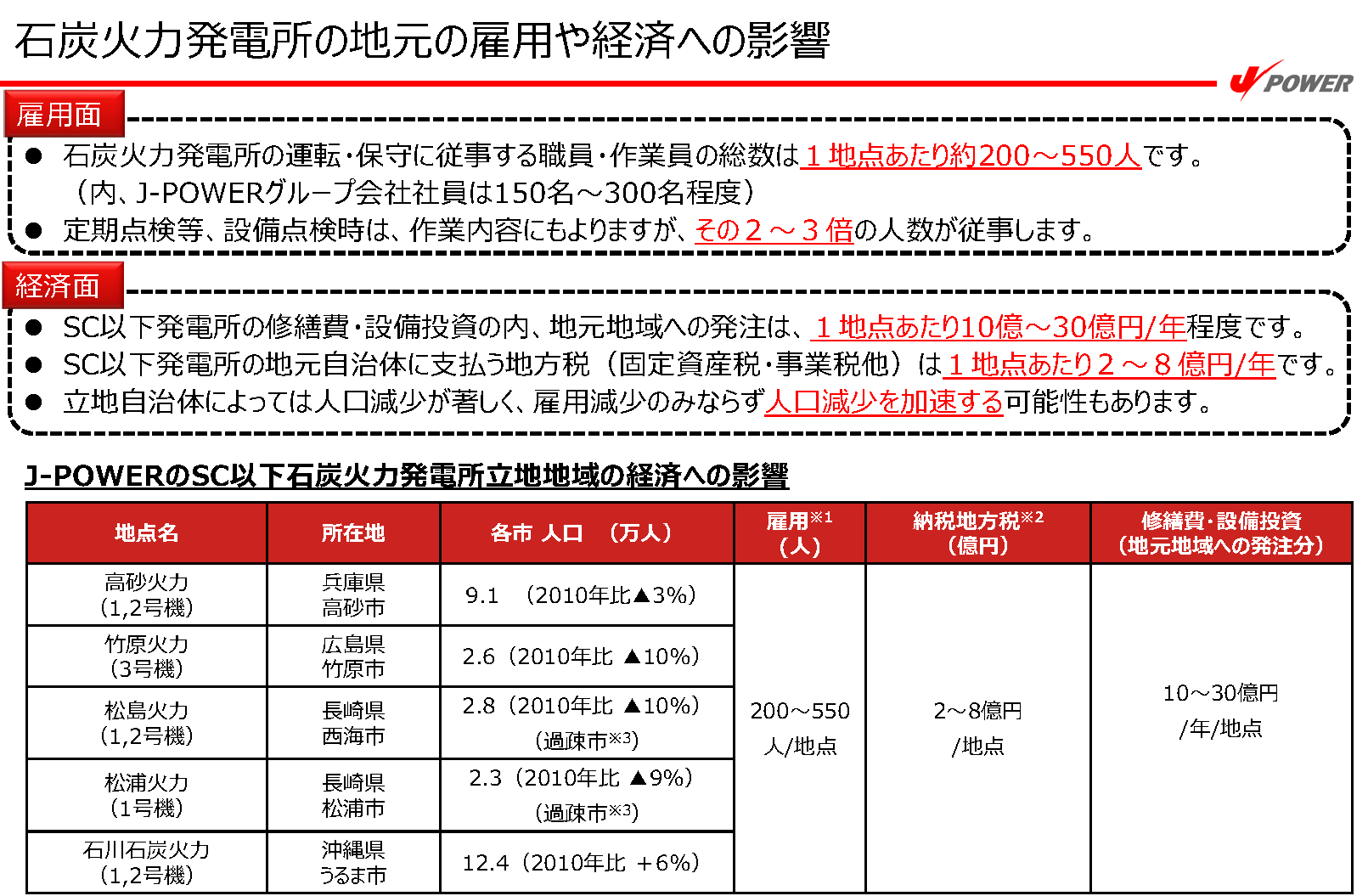

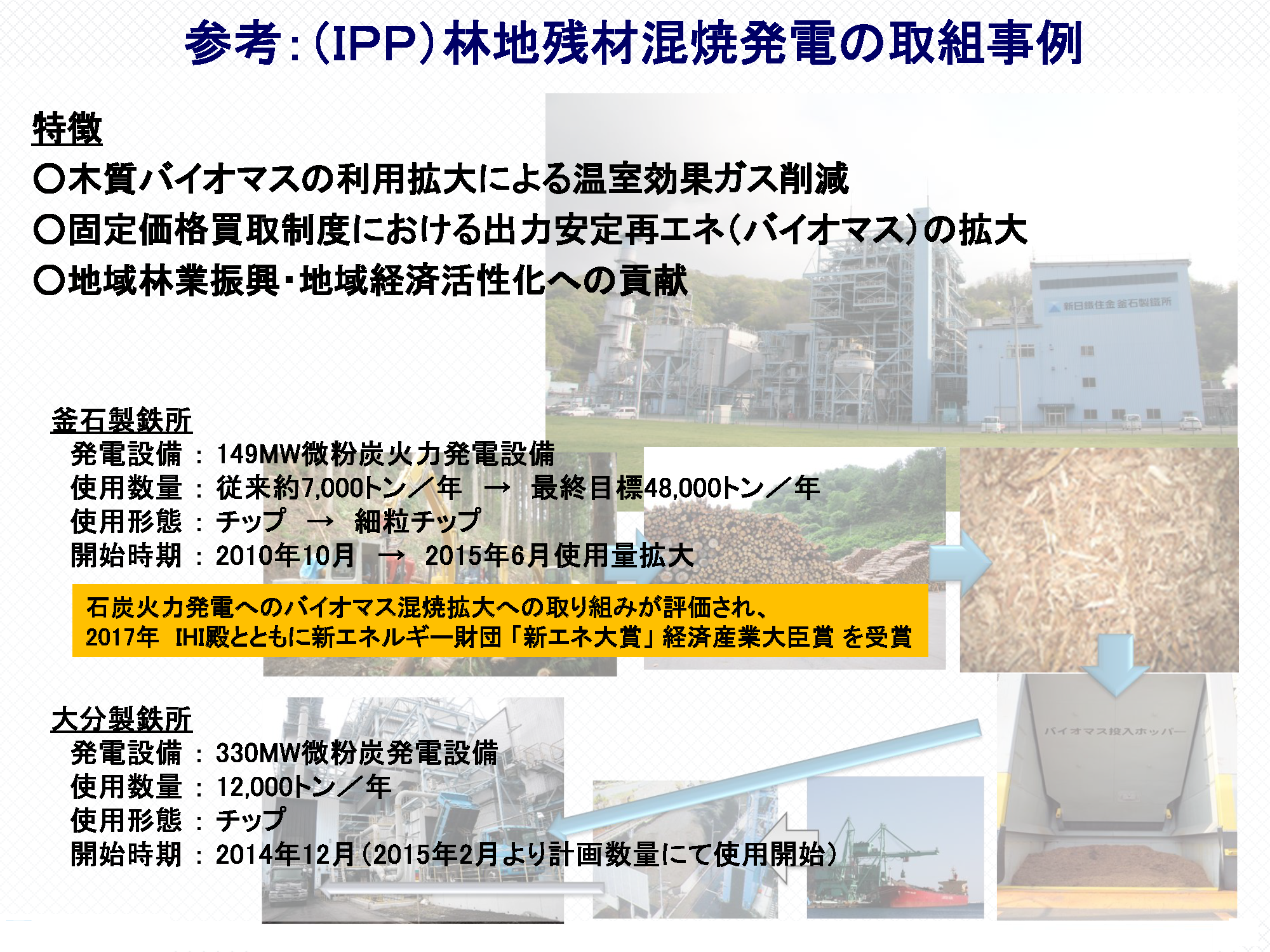

地域経済等との関係

「非効率石炭火力フェードアウト」は、地域の雇用や自治体の税収などにも影響を及ぼす。特に事業用の場合、経営に与える影響とともに、雇用等に与える影響は大きい(図4参照)。また、IPP等においては、近隣産業への熱供給や地元間伐材の受け入れなど、地域経済活動と密接に関連しているもの(図5参照)も多く、「非効率石炭火力フェードアウト」はそれら石炭火力の利活用を前提とした地域経済活動にも影響を及ぼしかねない。

自家発の取り扱い

非効率石炭火力フェードアウトに向けた規制的措置を検討する場として、総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会と省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会の下に「石炭火力検討ワーキンググループ(WG)が設置された。

8月7日に開催された第1回石炭火力検討WG注4)における事務局資料(非効率石炭火力のフェードアウトを巡る状況について)に、「非効率石炭火力フェードアウト」の対象として、「発電電力を専ら自己消費している、省エネ法の対象外の事業者の取り扱いについて、どのように考えるか」という論点が示された注5)。

同資料では、自家発自家消費に関して、「省エネ法の対象外」としているが、そもそもこれは誤りである。省エネ法上、自家発自家消費は生産プロセスと一体評価されており、業種別ベンチマーク制度における原単位に組み込まれている。第2回WG資料注6)では「発電電力を専ら自己消費している、省エネ法による火力発電事業者に対する規制の対象外の事業者の取り扱いについて、どのように考えるか」に表現が改められているが、「省エネ法の対象外の事業者」と「省エネ法による火力発電事業者に対する規制の対象外の事業者」にはあまりにも大きな違いがあり、第1回の資料を見た者には「自家発にも当然規制の網をかけるべき」とのバイアスがかかる可能性がある。

自家発は、設備規模(最大でも15万kW)から、超々臨界圧の適用は不可能であり、またエネルギーインフラの制約や経済性の観点から、「非効率石炭火力」が利用されているケースがあるが、一方で自家発は需要地立地であることから送電ロス(約5%)が無いことに加え、副生物混焼や熱電併給などプロセスとの一体運用により、超々臨界圧の発電専用機よりもはるかに高効率(図6参照)に運用されており、また系統電力よりも安価である。このため、自家発を「フェードアウト」して系統電力に転換した場合、特に鉄鋼や化学などの電力多消費産業のコストが上昇し、収益はもとより、国際競争力に大きな影響が及ぶことになる。

加えて自家発には、上述のエネルギー効率や経済性以上に、次に示す生産活動に不可欠な機能がある。

- ①

- 生産活動との一体性:自家発は、事業所内の電力需給バランス、副生物(製鉄の場合は副生ガス)との混焼、省エネの受け皿(図7参照)など、生産活動と一体不可分(生産設備の一部)。

- ②

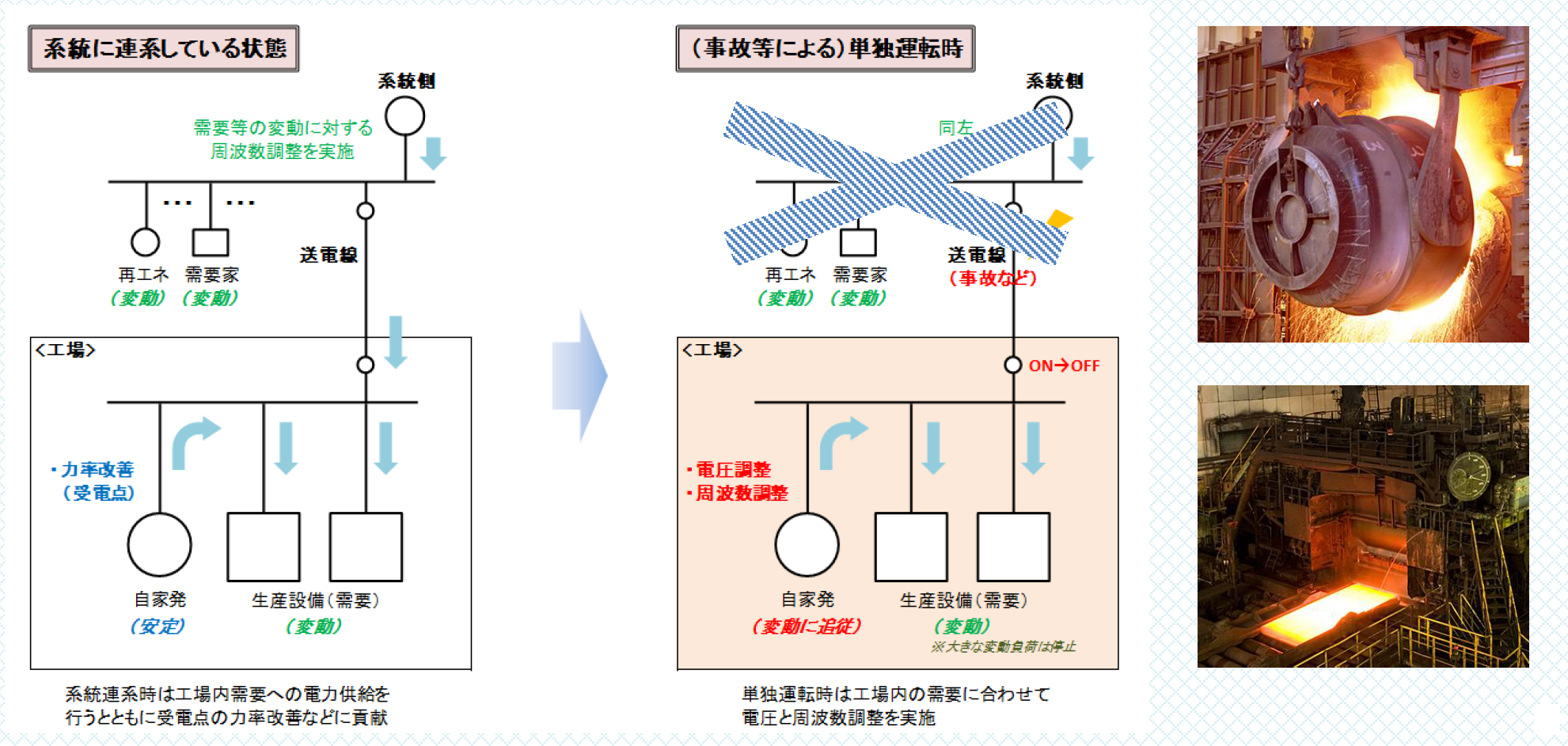

- 事業所のレジリエンス(=停電防止)機能:自家発がなければ、系統側が停電した場合、事業所内も停電してしまう。溶けた鉄や、一酸化炭素を含む副生ガスを扱う鉄鋼業では、停電は大きな被害に繋がり、また安全上の問題も生じる。2018年の北海道ブラックアウトの際も、室蘭製鉄所等自家発保有事業所では停電を回避でき、大きな被害を防ぐことができた。

第2回石炭火力検討WG注7)、第3回同WG注8)では、日本鉄鋼連盟をはじめ、日本化学工業協会、日本製紙連合会、セメント協会の各業界から、自家発の実態や「非効率石炭火力フェードアウト」に関する意見が述べられ、各業種間でのプロセスの違いはあるものの、自家発の生産活動との一体性、レジリエンス機能、コストの点では共通の認識が示されている。これらの業界にとって自家発は生産活動を維持するうえで不可欠であることから、「非効率石炭火力フェードアウト」の対象となった場合は、生産活動そのものの「フェードアウト」に繋がりかねない。

発電効率の考え方

前述の第1回石炭火力検討WGにおける事務局資料には、「仮に発電効率をベースとする場合、省エネ法上の配慮手法(バイオマス・副生物混焼や熱利用)について、CO2排出量の抑制という政策目的との適合性をどのように考えるか」との論点が記載されているが、これも、読み手に対して「省エネ法上の配慮手法はCO2削減という政策目的に整合していないのではないか」というバイアスをかける可能性がある。

鉄鋼業界では「2030年にBAU比900万t-CO2削減」を目標とした「低炭素社会実行計画」注9)を策定し、その中に「自家発・共火の高効率化更新」がアクションプランとして盛り込まれている。パリ協定に基づく我が国の2030年目標の前提となる2030年エネルギーミックスでは、鉄鋼を含む素材4業種(いずれも石炭自家発を保有)における「低炭素社会実行計画の推進」が前提とされている注10)ことから、バイオマスや副生物利用を含む省エネ法上の発電効率改善の取り組みは、CO2排出量の抑制という政策目的と完全に整合しているといえる。

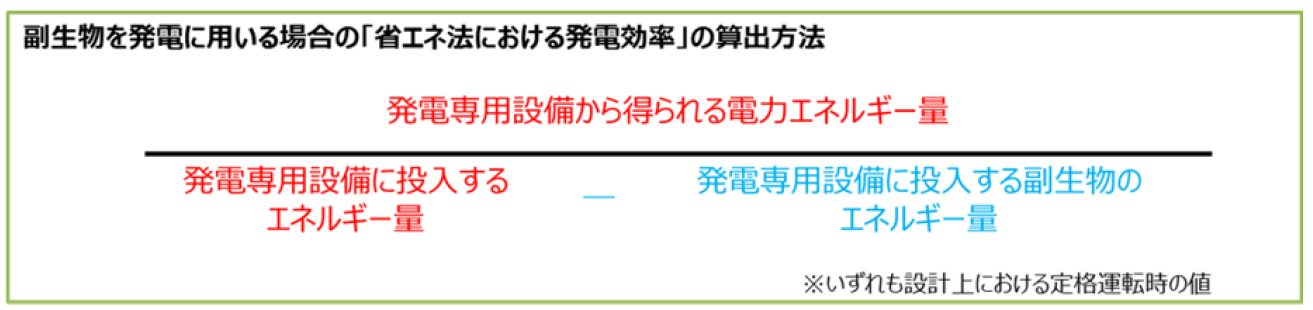

省エネ法上の発電効率の算出方法については、「火力発電に係る判断基準ワーキンググループ」での検討を経て確立されたものである注11)。2016年の取りまとめには、副生物の扱いについて「発電に用いることで副生物を有効活用することは促進すべきであることから、副生物を用いた発電については、発電効率の算出にあたって、投入する副生物のエネルギー量をエネルギー使用量から除外することが妥当である。この際、副生物の定義は「副生物、廃棄物、副生ガス、廃熱、その他事業の過程で副生するエネルギー源又はエネルギーであって、発電以外に利用するには技術的又は経済的困難を伴い、発電以外の用途に乏しいもの。」とすることが妥当である。主な事例として、高炉ガス、転炉ガス、コークス炉ガス、黒液、汚泥、廃油(使用済み潤滑油、副生タール・ピッチ類、廃溶剤等)、廃棄物固形燃料(RDF)が該当する」 とされているが、この考え方は、現時点においても変わるものではないと考えられる。