将来の気温変動予測(その2)

-地球気温は上がるのか下がるのか-

伊藤 公紀

横浜国立大学環境情報研究院・名誉教授

気候モデルは自然変動を説明できない

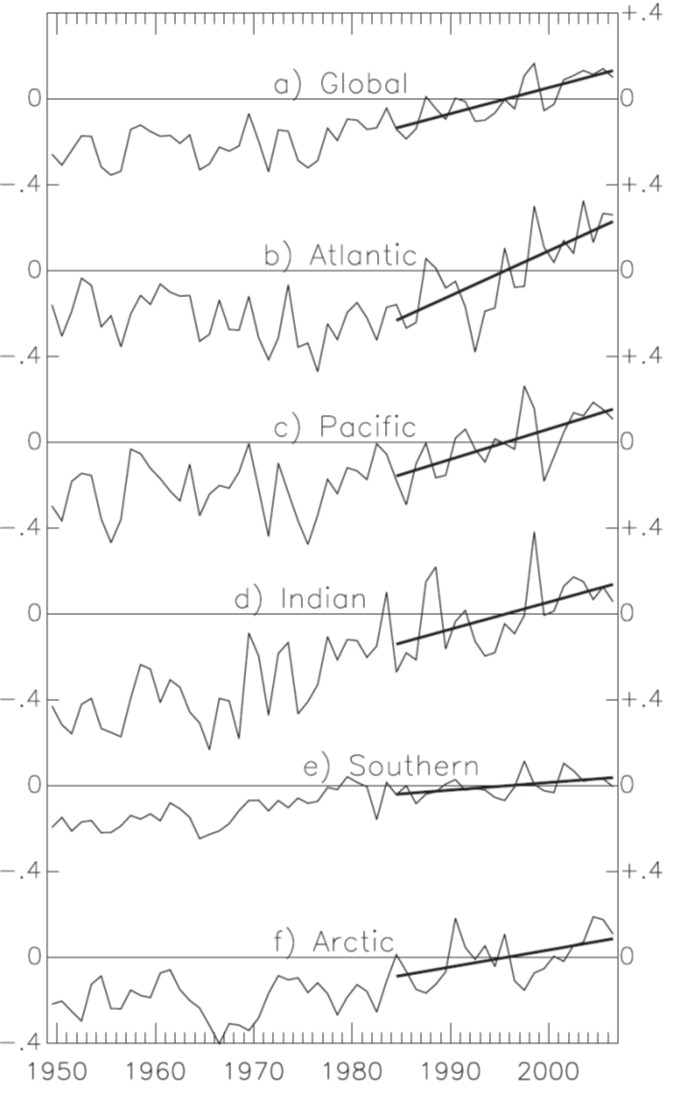

さらに、現在の気候モデルでは自然変動を十分に再現できない。例えば、米国のラージとイェーガーは、太平洋など各海盆の海表面温度の上昇(図5)を確認した上で、大気と海洋の間などの熱の出入りを検討し、自然変動が重要であると結論した(文献9)。具体的には、海洋の深さ方向の海水の動きが変化して、海洋表面の冷却が減ったために温度が上昇したという。

海洋は地表面積の7割を占めるので、海洋の温度上昇が自然変動によるなら、地球平均気温変化の大きな部分を自然変動と考えるべきだと思われるが、IPCCでは気候モデルの結果の方を重要視している。

ちなみにIPCC AR5のドラフト段階ではこの論文が引用されていなかったが、筆者を含めておそらく複数の査読員からの要求で最終版には取り入れられた。ただし、海洋の温度変化は自然変動、というこの論文の結論がAR5の議論にほとんど反映されておらず残念である。

このような事情から、気候モデルに頼るよりも実測・観測に基づいた検討をする方が現実的であると思われる。かつては観測技術が発達していなかったので、IPCCが気候モデルに依存したのは理解できるが、現在では観測が充実してきていて、実測値に基づく議論ができるようになってきた。そこで以下では、できるだけ気候モデルに頼らず、信頼性の高そうな観測等に基づいて将来の気温予測をしてみる。

観測に基づく将来予測について

使う材料は、1)気候感度、2)CO2排出シナリオ、3)過去気温、4)太陽活動の予測である。

気候感度については、IPCCの気候モデルが気候感度を過大評価しているということ、またIPCC AR5が取り上げた観測値の中でも、一見すると異常に小さい気候感度が実は現実的であることを示す。

CO2排出シナリオでは、IPCCが化石燃料について需要主導型の議論をしているのに対し、現実的な供給主導型の議論を用いる。

過去気温については将来予測に役立つデータを紹介する。太陽活動変動については最近進展があり、気候の将来予測にも使えそうになってきている。

これらの議論に基づくと、自然変動がCO2による気温上昇を打ち消し、2100年の気温はむしろ低下する可能性がある。

気候感度の観測値

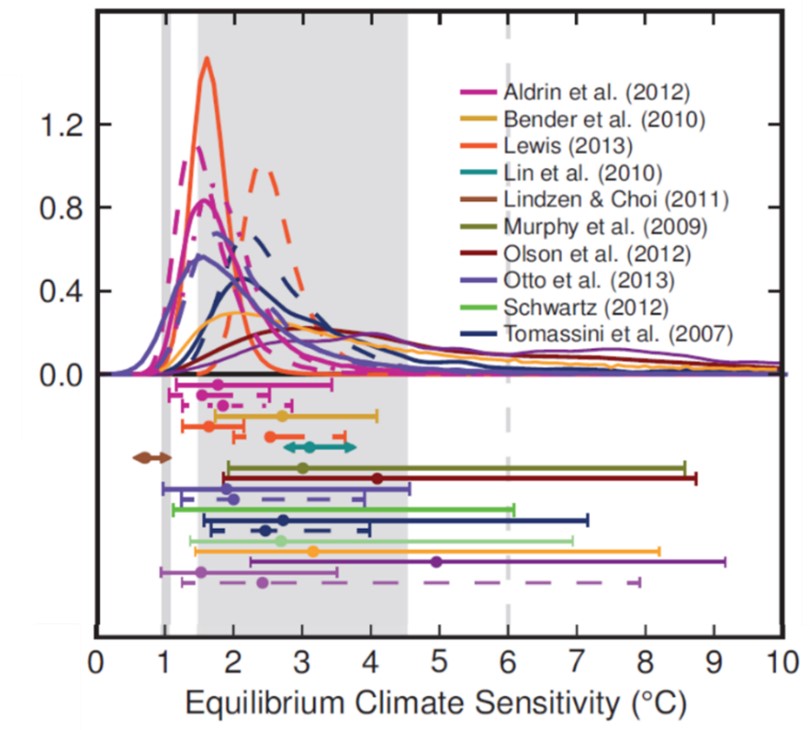

まず気候感度について見る。実はIPCC AR5には「推奨できる気候感度の値はない」とある。これは、気候モデルが与える気候感度の幅がなかなか縮まらず、また観測による気候感度の推定値が多数出てきたものの、値のばらつきが大きい(図6参照)ことによると思われる。

図6は、観測に基づく気候感度推定値をまとめたものである。平衡気候感度が1.5~2℃程度のものがかなりあり、気候モデルからの値3℃が過大評価であることを示している。ただし気候モデルと同様に、上限の値が相当大きいものもある。

小さい気候感度は意外に正しい-気候システムのフィードバックについて

ここで注目されるのは米国のリンゼンらの報告(文献11 )で、平衡気候感度が1℃よりも小さい。最確値は0.7℃である。リンゼンは際立った実績を持つ気象学の泰斗であり、彼らの結果を単なる「外れ値」と見なすわけにはいかない。

彼らの主張が優れているのは、他の観測値と本質的に何が違うのかを明らかにしている点である。それは、気候システムが持つフィードバックの特性、特に正負の符号である。

気候システムは、いろいろなフィードバック機構を持つ。他の条件が変わらずCO2だけが濃度2倍になったとき、気温は 1.3℃程度上がると言われているが、このために海洋や地上からの水分の蒸発量が増すと、水分子は強力な温室効果なので気温はさらに上昇する。これは正のフィードバックということになる。水蒸気が多くなると雲が発生し、太陽光を反射すれば気温を下げる効果が出る。これは負のフィードバックである。

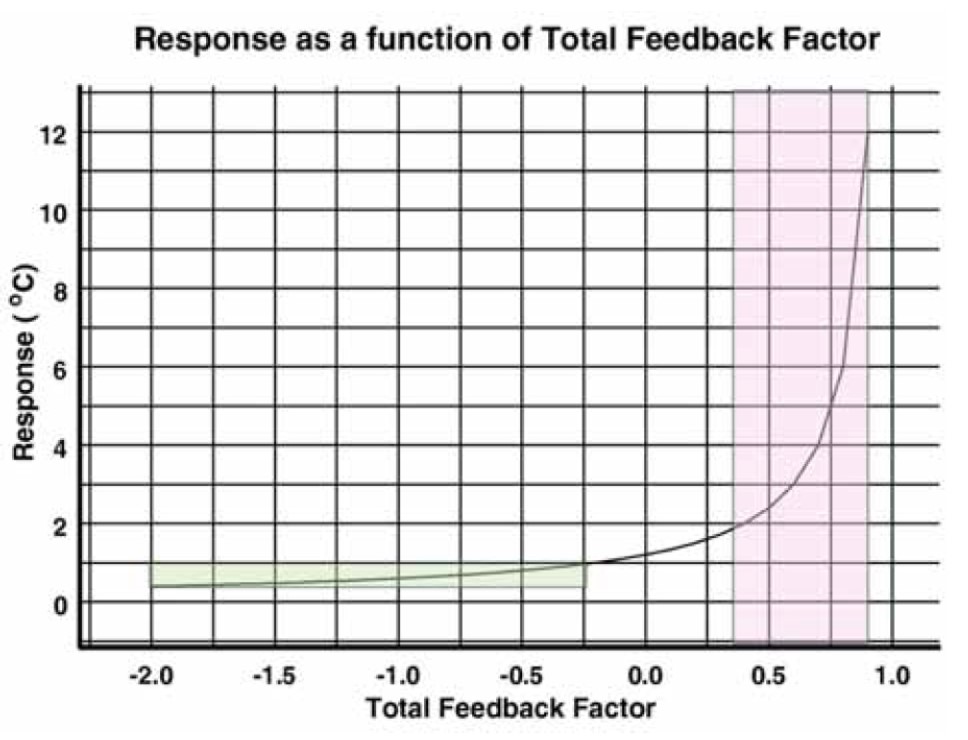

この事情を表したのが図7で、フィードバックの働きを持つ因子の合計(横軸)がゼロのとき気温の応答(縦軸)が1.3℃となっている。フィードバックが正なら応答は1.3℃よりも大きくなり、負なら小さくなる。

気候モデルでは正のフィードバックが支配的である。また、観測による気候感度(図6)でも、大部分の報告が正のフィードバックを示している。フィードバックが正の場合、横軸の値が増すと気温応答が急激に大きくなるのは興味深い。気候モデルでの予想値の上限が大きいことや、観測値の上限が大きいのは、この事情による。

リンゼンらの主張は、「気候システムのフィードバックは負」ということだが、どの程度信頼性があるかが問題である。実は、フィードバックが負になることを観測で示した研究例はいくつかある。

気候システムのフィードバックが負である証拠

カーヴァルホら、ブラジルとアメリカの国際チームでは、気候システムの「持続性」を評価した(文献12)。系が変化するとき、その状態を維持する場合を持続的、逆に系を元に戻そうとする力が働くとき反持続的と呼ぶ。つまり系の変化が反持続的なら系のフィードバックは負である。

彼らは、数年以上のタイムスケールでは気候システムは「反持続的」状態にあることを示し、気候システムのフィードバックは全体として負であると結論した。

また、図8はエストニアのケルナーの解析で、気温データの自己相関を用いてフィードバックの正負を決めようという試みである(文献13)。ある時系列データの自己相関を求めるには、その時系列から時間をずらした時系列を作り、両者の相関を計算する。自己相関の符号が負になるなら、その時系列データには元に戻ろうとする傾向があるということで、系のフィードバックは負である。

図8では、ずらし時間が数十日になると、成層圏と対流圏で気温の自己相関が負になる。ケルナーは日射の変動の自己相関が負になることも見出し、これが気温の自己相関が負になる原因ではないか、としている。

カーヴァルホらの時間スケールは数年以上であるのに対して、ケルナーの結果では数十日になっている。これは、ケルナーが大気を対象にしたのに対して、カーヴァルホらは海洋の影響も見ていることによると思われる。

このように、リンゼンらの主張である「気候システムのフィードバックは負」は意外に現実的である。

では、図6で多くの観測が気候感度1.3℃(フィードバックがゼロ)よりも大きく、フィードバックが正という結果になっているのはなぜだろうか。これについて、リンゼンらや、衛星による気温測定のパイオニアである米国のスペンサーら(文献14)は、時間的に大きく変動する未知の気候因子の影響である、としている。つまり、この因子が見かけ上の気候感度を高くしているという訳である。

気候感度の地理的分布について

以上の調査結果を踏まえ、ここでは平衡気候感度として主に0.7℃を採用する。

この気候感度は地球全体についてのものだが、気温の上がり方は地域によるので、将来の気候予測には地域についての情報も必要である。その要望に応える研究もあり、IPCCが採用するような査読論文ではないが、たいへんに興味深い結果なので紹介する。

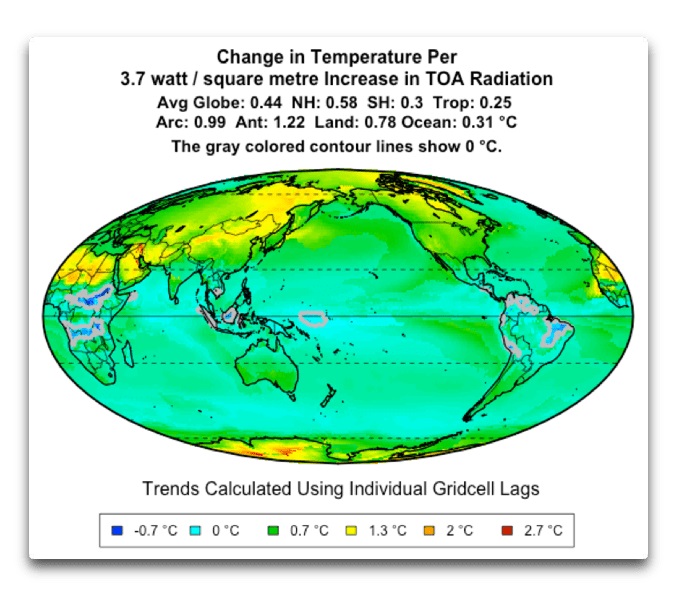

図9. 過渡気候感度の地理的分布。上部に、各領域の過渡気候感度が記されている。全球0.44℃、北半球0.58℃、南半球0.3℃、熱帯0.25℃、北極圏0.99℃、南極圏1.22℃、陸上0.78℃、海洋0.31℃。灰色線は過渡気候感度ゼロを示す (文献15)

ドイツのエッシェンバッハは、気温データと、衛星で測定される熱収支を基にして、過渡気候感度の地理的分布を求めた(文献15)。その結果を図9に示す。海洋は全体的に気候感度が小さく、熱帯や南極周辺にはゼロの地域もある。気候感度が大きいのは、主として北半球の砂漠と東シベリアなど、そして南極の内陸である。南極と砂漠は雲が少なく、水蒸気がある場合には正のフィードバックを示すというのが原因の一つだと思われる。また、熱帯のいくつかの地域で気候感度が負になっているのも興味深い。気候感度が負というのは、負のフィードバックが強いため、系が元に戻るときに行き過ぎる、ということである。

リンゼンらの平衡気候感度0.7℃と、エッシェンバッハの全球過渡気候感度の値0.44の比は約1.6で、平衡気候感度と過渡気候感度の関係(図4)から見て妥当と思われる。小さな過渡気候感度の場合は、この関係を使って平衡感度を求めることにする。

CO2排出シナリオ

IPCCのCO2排出シナリオは、必要な化石燃料は求めるだけ供給されるという前提に立っており、「需要主導型」と呼ばれる。化石燃料資源には限界があるので、この仮定には無理がある(文献16)。

これに対して、実際には供給可能量が制限となる、という考えが「供給主導型」である。実際、IPCC AR4のA1FIや、AR5のRCP8.5のような極めて高い消費を仮定するシナリオに対しては、非現実的という批判もある。

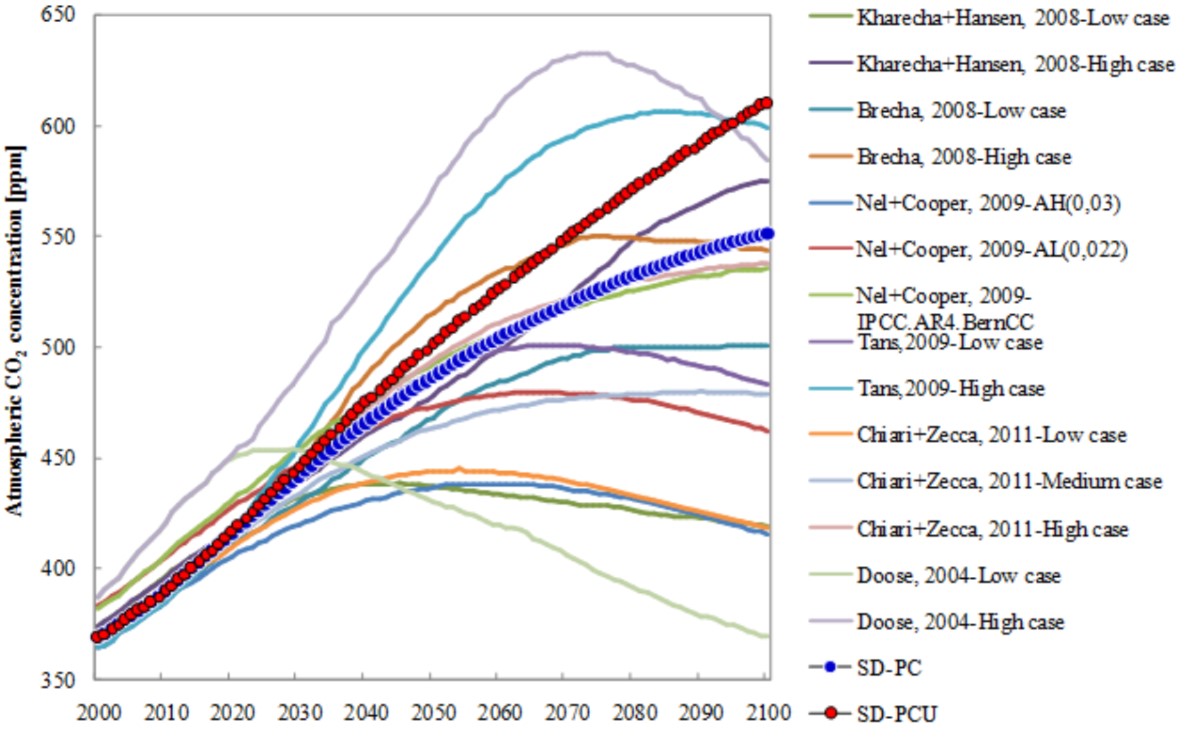

ワンらの中国・英国・スウェーデンチームは、各種化石燃料(在来型と非在来型)の供給に関する種々の報告に基づいて、代表的なシナリオを提案した(文献17, 18)。それが図10のSD-PC (在来型化石燃料のみ、緑線と白抜き丸)とSD-PCU (非在来型含む、赤線と白抜き丸)である。SDはSupply-Driven (供給主導)の略である。

IPCCのRCP8.5 (黄色破線)などと比較すると、CO2の年間排出量が頭打ちになるのが早い。RCP4.5 (青色破線)は、かなりSD-PCUに近い。

図11には、ワンらの結果を含めて色々な供給主導型のシナリオによるCO2濃度が示されている。2100年におけるCO2濃度はSD-PCU(赤丸)で610 ppm、SD-PC(青丸)で550 ppmとなる。

IPCCのRCP8.5のCO2濃度は1,250 ppmくらいで、SD-PCUなどの約2倍である。

供給主導型での気温上昇予測

ここではSD-PCUの610 ppmを用いて、2100年における気温上昇を見積もることにする。

2000年のCO2濃度370 ppm(図3右、後出図12参照)と、2100年の610 ppm、そして前述した全球の気候感度0.7℃を使うと、CO2濃度上昇による気温上昇は式2より0.5℃となる。これは、図1や図2の気温上昇の予想値よりずっと小さい。

図9の気候感度の地理的分布から、色々な地域に対する気温上昇が見積もれる。例えば、水色で示された地域(熱帯海洋など)は、過渡気候感度がゼロなので、CO2による気温上昇はない。緑色の地域は、過渡気候感度0.7℃として平衡気候感度は約1.1℃となり、2100年の気温上昇として約0.8℃を得る。サハラ砂漠やゴビ砂漠のように黄色が強い地域では、平衡気候感度約2℃から約1.5℃を得るが、過渡感度を使えば小さくなる。南極内陸など橙色が強い地域は、平衡気候感度約3℃だが、このくらい気候感度が高い場合は、過渡気候感度を使うのが妥当なので、気温上昇は約1.5℃となる。このようなCO2の寄与と自然変動との比較は、将来におけるそれぞれの寄与を見積もるために重要である。

次回:「将来の気温変動予測(その3)」につづく。

- <参考文献>

- 9)

- W. G. Large and S. G. Yeager, On the Observed Trends and Changes in Global Sea Surface Temperature and Air–Sea Heat Fluxes (1984–2006) J. Climate, Vol. 25, 6123-6135 (2012)

https://journals.ametsoc.org/jcli/article/25/18/6123/32884/On-the-Observed-Trends-and-Changes-in-Global-Sea

- 10)

- AR5 観測気候感度

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/detection-and-attribution-of-climate-change-from-global-to-regional/

- 11)

- R. S. Lindzen and Y.-S. Choi, On the Observational Determination of Climate Sensitivity and Its Implications, Asia-Pacific J. Atmos. Sci., 47(4), 377-390, 2011

DOI:10.1007/s13143-011-0023-

https://www.researchgate.net/publication/227314777_On_the_observational_determination_of_climate_sensitivity_and_its_implications/link/54a2ae9d0cf267bdb9042148/download

- 12)

- L. M. V. Carvalho et al., Anti-persistence in the global temperature anomaly field, Nonlin. Processes Geophys., 14, 723–733, 2007

https://npg.copernicus.org/articles/14/723/2007/

- 13)

- O. Kärner, Some examples of negative feedback in the Earth climate system, Central European Journal of Physics, 3(2) 2005 190–208

https://www.researchgate.net/publication/225408384_Some_examples_of_negative_feedback_in_the_Earth_climate_system

- 14)

- R. W. Spencer and W. D. Braswell1, On the diagnosis of radiative feedback in the presence of unknown radiative forcing, J. Geophys. Res., VOL. 115, D16109, doi:10.1029/2009JD013371, 2010

https://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/Spencer-Braswell-JGR-2010.pdf

- 15)

- W. Eschenbach, “Climate Insensitivity”

https://wattsupwiththat.com/2015/05/23/climate-insensitivity/

- 16)

- 久保田宏「化石燃料の枯渇がもたらす経済成長の終焉(その1)」

http://ieei.or.jp/2015/08/opinion150826/

- 17)

- J. Wang et al., The implications of fossil fuel supply constraints on climate change projections: A supply-side analysis, Futures, Volume 86, February 2017, Pages 58-72

https://www.researchgate.net/publication/303321502_The_implications_of_fossil_fuel_supply_constraints_on_climate_change_projections_A_supply-side_analysis