気候変動国際交渉を巡る三つの乖離

── COP25を終えて考える、温暖化問題に「本当に必要なこと」

竹内 純子

国際環境経済研究所理事・主席研究員/東北大学特任教授

(「環境管理」からの転載:2020年2月号)

昨年12月、スペインのマドリッドで開催されたCOP25は、12月15日(日)まで延長され閉幕した。正式な会期である2週目の金曜日までに議論が終わらないのは毎年のことなので、筆者は余裕をみて14日(土)に現地を発つ旅程にしていたが、それでも最終決着はみられなかった。筆者の記憶が正しければ、日曜日まで延長するのは南アで開催されたCOP17以来であり、これまでで最長の会期となった。交渉しなければならなかった論点がほぼパリ協定第6条の運用ルールのみであることを考えれば、この国連交渉プロセスの非効率性と、合意を得ることの難しさは以前にも増しているようにも思われる。

そもそもCOPの役割は、パリ協定の採択・発効により大きく変質したと考えるべきだろう。パリ協定の下では、各国は「自国で決定する貢献(Nationally Determined Contribution:NDC)」という削減目標を掲げる。京都議定書の下では、各国の目標が交渉を経て決められたが、パリ協定は各国の自主性を前提とする枠組みである。パリ協定の締約国は、NDCを作成して国連事務局に提出し、その後達成に向けた国内対策をとることを義務づけられている。条約事務局は5年ごとに全体の進捗を評価する「グローバル・ストックテイク」を行い、各国はこれを踏まえて5年ごとにNDCを再提出することが義務づけられているが、評価の仕方などに関するルールも策定されてしまえば、あとは運用に委ねられることとなる。

そうなると、COPで何が交渉されるのか。詳細ルールについての議論はまだ少し残るものの、その役割を既に変えつつある。COP25の会場内外の雰囲気や議論の流れをお伝えしつつ、雑感的にまとめてみたい。

現場で感じた「三つの乖離」

COP25は当初南米チリで開催される予定であったが、首都サンティアゴで起きた反政府デモが鎮静化せず、10月30日になってチリ政府が開催断念を発表するという異例の事態となった。会議場の提供を申し出たのがスペインで、開催場所がマドリッドに変更になったのは皆さんご承知の通りだ。実はこのチリにおける反政府デモも、直接的なきっかけは地下鉄運賃値上げであったとされるが、背景に「高価な温暖化対策」、すなわち、炭素税の導入とチリ地下鉄の再エネ導入策があると指摘する報道注1)もあり、筆者がCOP25に参加して抱いた違和感を象徴するような出来事が、COP25開催前に既に発生していたのだろうと思う。筆者の抱いた違和感を「三つの乖離」として整理したい。

①「交渉」と「周辺」の乖離

2016年に開催されたCOP22のレポートとして書いた「COP22参戦記(その2)─成果の乏しいCOP22と、COPの役割の変質─」注2)において、「COPは今後、各国の取り組みに関するレビューやストックテークが行われる場としての機能や、non-state actor(地方自治体・都市、産業界、NGO等)の取り組みの発表やマッチングの場としての機能を期待されることになり、交渉の場ではなくなっていくだろう」と述べた。2018年にポーランドで行われたCOP24において、NDCに含める情報や透明性フレームワーク(プレッジ&レビュー)の手続きなど、パリ協定の実施が可能となるレベルまで詳細ルールに関する議論は既に進められていたこともあり、COPは「交渉の場」から「気運を高める場」に着々と変化しつつあるようだ。その点では、国連事務総長の呼びかけによる「国連気候行動サミット」とCOPの垣根が低くなりつつあるともいえるだろう。

さて、今回のCOPで交渉すべきテーマとして挙げられていたイシューは、パリ協定第6条(市場メカニズム)の運用ルールに関する合意を得ることであった。もう一つ、野心の引き上げの議論を進めることも期待されてはいたが、条文や仕組みの議論ではないことに加えて、パリ協定は各国の自主性を尊重することが大原則であることから、COP25の交渉イシューは「パリ協定第6条」だったといって良いだろう。海外で削減した排出量を自国の削減目標に計上する仕組みにおいて、ダブルカウントの防止や京都議定書の下で発行されたクレジットの移管を認めるか否か、また、こうしたメカニズムによって発生する収益から運営経費及び適応基金の原資を負担(Share of Proceeds)することについての議論が、前回COPから持ち越しとなっていたのである。

結論からいえば、第6条の運用ルールについて合意を得ることはできなかった。京都議定書のもとで発行されたCDMクレジットの利用期限について、2030年まで利用可能にすべきとするブラジルと、それでは長すぎるとするEU、そもそも移管を認めるべきではないとする島嶼国の意見がまとまらなかったことなどが主な原因とされる。

筆者の私見ではあるが、京都議定書という既に終了した枠組みの下で発行されたクレジットを、パリ協定の下でも利用させろというのは、無理筋であるように思われる。表だってこれを主張しているのはほぼブラジルのみであったがまとめきれず、むしろほかの論点での対立も先鋭化させてしまったのである。

交渉が行われているその会場では、カーボン・オフセットの考え方にそもそも批判的な若者も多い。クレジット購入が化石燃料の使用継続の免罪符になるのはけしからんというわけだが、そんな声のある一方で、交渉では京都議定書の下で発行されたクレジットの移管を巡る争いが展開しているのだ。この仕組みが決着しなかったからといってパリ協定の枠組みがスタートできないわけではないということも先送りになった背景にはあるだろうが、COP24、25とこれだけ時間を割いて議論してもまとめられなかったものが、COP26で合意できるかどうかは全く不透明だ。交渉の現場と、その周辺で議論されていることとの乖離はますます開いていくように感じている。

②「目標」と「現状」の乖離

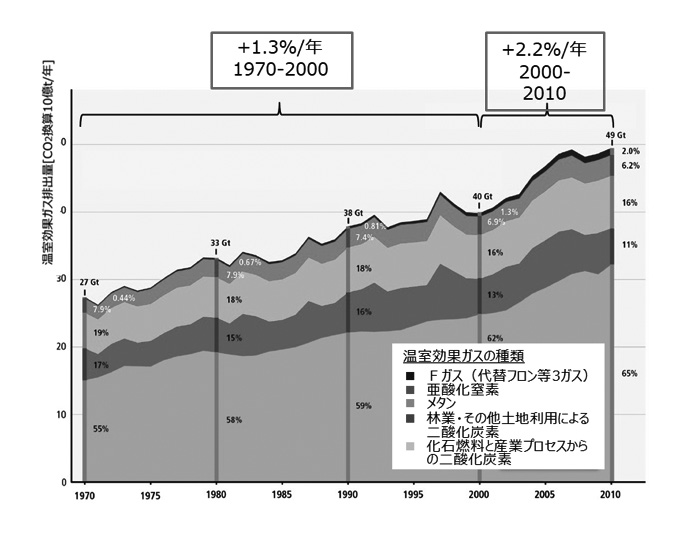

COP25の会期直前の11月26日にUNEPが年次報告書「Emissions Gap Report2019」を公表し、2018年の温室効果ガス排出量は553億t-CO2に上り、過去最高を更新したことを明らかにした。パリ協定が採択・発効し、ESG投資が活発化するなど、気候変動対策を求める声が高まる一方、排出増加に歯止めがかかる気配はない。しかしこれは今に始まったことではない。

世界が気候変動問題を初めて議論したのは、1992年にリオデジャネイロで開催された地球サミットといって差し支えないだろう。当時まだ若干12歳の少女だったセヴァン・カリス=スズキさんが各国のリーダーたちを前にした6分間の演説は、いまも「伝説のスピーチ」として語り継がれている。スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリさんにさかのぼること四半世紀以上も前に、世界は若者から持続可能な発展に目を向けるよう迫られていたのである。

こうした危機感や東西冷戦終了と相まって、温暖化対策を迫る議論が盛り上がり、1997年に京都議定書が採択され、2008年から多くの先進国が排出削減の法的義務を負った。先進国しか義務を負わない上に米国が離脱したことなど多くの欠点はあったものの、世界で初めて気候変動対策を法的義務として課す枠組みが策定されたのである。京都議定書の第一約束期間終了後は、京都議定書第二約束期間を続けたEUなどとそれ以外の枠組みとに分かれたが、温暖化対策を求める国際交渉は継続され、2020年以降パリ協定という一つの枠組みの下にまとまることとなったのである。

しかし残念ながら、一時期景気後退により減少したことを除けばこの間ずっと、世界の温室効果ガス排出量は増え続けてきた(図1)。それはなぜか。端的にいえば、化石燃料に代わる安価・安定・安全なエネルギー供給手段が確保できなかったからだ。そういった技術なく目標を高める議論をしても、結局これまでと同様の事態になるしかないだろう。

しかし、COPの場で耳にする議論は、そうした過去の経験に学んでいるとは思い難い。本項の冒頭にご紹介したUNEPの報告書によれば、2030年の時点で、2℃目標達成には「条件なしNDCシナリオ」からは150億t、1.5℃目標達成には320億tの削減が必要であり、パリ協定で予定されている5年ごとNDC見直しを待たずに、2020年に各国がNDCの野心を劇的に上げる必要があるとしている。

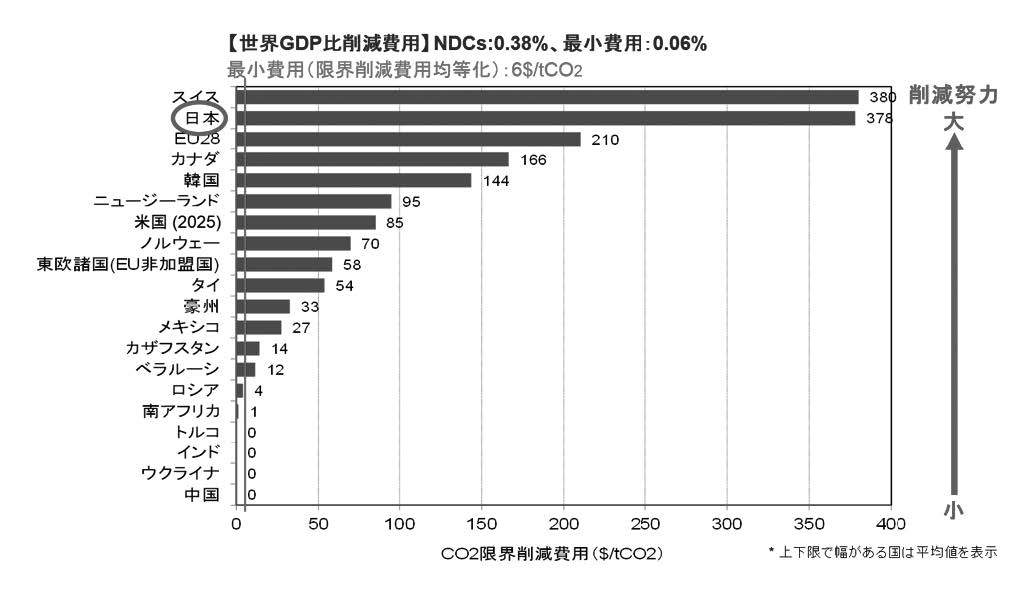

確かにやれる国はやるべきで、例えば、中国については2030年目標の引き上げは可能かもしれない。(公財)地球環境産業技術研究機構(RITE)の試算(図2)によれば、中国が現在提出している目標は、限界削減コストがほぼゼロ、すなわち、コスト負担なく自然体で達成可能なものだとも指摘されている。

図2/NDCsのCO2限界削減費用推計

(出典:http://www.rite.or.jp/news/events/pdf/akimoto-ppt-kakushin2017.pdf)

(原論文: K. Akimoto et al., Evol. Inst. Econ. Rev., 2016)

広大な未利用土地があり、再生可能エネルギーのコスト競争力が相当高まっている同国では、目標の引き上げも可能かもしれない。しかし、例えばわが国がこれ以上目標を引き上げたとしても、高いビジョンを掲げるという以外に実質的な意味があるのだろうか。

目標引き上げを求める声が強まる一方で、安価なCO2技術の一つである原子力がポジティブに語られることは気候変動問題の関係者の間でもほとんどない。EUが進めるサステナブル・ファイナンスにおいても、原子力の扱いは微妙だ。COP期間中の12月12日に欧州議会と閣僚理事会の共同で決定すると予定されていたタクソノミー枠組み規則案は、主に原子力の扱いで各国の意見が分かれて合意は翌週に持ち越されたと報じられている。結論としては、「原子力を明示的に除外も含めもしない。決定は、技術専門家の意見に基づいた詳細な規則に委ねられる」(Questions and Answers : political agreement on an EU-wide classification system for sustainable investments(Taxonomy)より)とするに留まっている。CO2削減については原子力の貢献が大きいことは認めつつ、廃棄物の点などで他の環境目的に顕著なダメージを与える可能性を否定できないので、技術専門家の判断に委ねるということだ。

COP25開幕にあたり、グテーレス国連事務総長が各国に野心と緊急性を引き上げることを強く要請したことに象徴されるように、目標引き上げを求める声は強まっている。それに呼応する形で、9月の気候行動サミットで設立されたClimate Ambition Alliance(CAA)に参加を表明する国の数も増加した。2050年のカーボン・ニュートラルを目指すとする国は72か国とEUに増え、2020年までに削減目標を強化して再提出すると宣言した国は73か国、国内で検討を始めた国が11か国あると国連のウェブサイトに掲載されている(12月11日時点注3)。しかし、2050年のカーボン・ニュートラルを目指すとした国の中で、パリ協定が求める長期戦略を提出している国は9か国しかない。そもそも長期戦略を提出した国の総数が14か国しかないうえ、長期戦略を提出した先進国のほとんどが、戦略はビジョンあるいは方向性、指針であるとしている。

本年英国で開催されるCOP26は、今回にもまして野心引き上げが議論の中心になる可能性が高い。しかし、その議論はますます理想と現実、目標と現状の乖離を広げてしまうことになるだろう。

③「報道」と「会場」の乖離

COPの会場は、すっかりPR合戦の場となった。多くの政治的セレブリティが会場入りをして、気候変動問題への強い危機感を訴える。どうやるかの具体的手段よりも、「やらねばならぬ」と語って喝采を浴びるのはいつものことだ。これはあくまで会場の一風景でしかないが、現地から日本におけるCOP25の報道をみていると、この一風景があたかもCOPそのものであるかのような錯覚に陥る。

化石賞とはそもそもどのようなものか。NHKニュースの言葉を借りれば、「化石賞」は「世界各地のおよそ1,300の環境NGOでつくるグループ」が「温暖化対策に消極的な国に贈る賞」だとされる。国際的な批判に敏感な日本の皆さんがこのニュースを聞けば、「あぁ日本は情けない」、「やはり日本は孤立しているのか」となるのは当然だろう。

しかし、これは国連の正式なイベントなどではもちろんなく、会場の片隅の通路で若者が学園祭のような雰囲気で会期中毎日、3か国程度を発表するものだ。若者の声を軽んずるわけでは決してないが(今回のCOPの特徴は、若者の声を積極的に聞く風潮の高まりであり、それは歓迎すべきことだと思っている)、受賞理由などを聞いても、あまり論理的ではないと感じることが多いのも確かだ。もしお時間があれば、国際環境経済研究所のウェブサイトに筆者がアップしている動画注4)をご覧いただければ、雰囲気が伝わるだろう。

温暖化は基本的に先進国の責任と考えられているので、やり玉に挙がるのは先進国であることがほとんどだ。とはいえ、環境NGOの多くは欧州生まれなので、欧州の国が批判されることは少ない。例えばドイツが昨年、2020年目標の達成を断念したときもそれほどの批判は受けたわけでもない(これは、より遠い将来においてはより野心的な目標を掲げる姿勢を示したドイツ政府の巧みさもあるだろう)。ブランディングができている国は批判されづらいのかもしれない。

欧州が批判されづらいとなると勢い、アメリカや日本、豪州あたりが頻繁に化石賞を受賞することになる。もちろん新興国や産油国も批判の対象ではあるが、中国のように批判されても動じない国は批判されづらい。世界で断トツの(2013年エネルギー白書によれば、世界の石炭消費量の46%を中国が占める)石炭消費国であり、後述するように世界で建設中の石炭火力発電所の72%に中国が関与しているというのに、毎年のCOPで中国が化石賞を受賞することはほとんどない。

わが国の温暖化対策が十分であるとは筆者も全く思っていないし、筋の通った批判は傾聴すべきであるが、どうやって温暖化対策を強化するかより、ブランディングやPRにしのぎを削るような場にCOPがなってよいのだろうかと思う。

メディアでは、日本が5年連続でCO2排出量を削減していること、フロン削減への貢献や、ICEF、RD20、チャレンジ・ゼロ等イノベーションへの貢献を打ち出したこと、第6条の議論に貢献し、議長から小泉環境大臣に対して特別の謝辞を受けたことはほとんど報じられなかった。石炭火力についても、「世界から批判されている」という以上の記述は滅多にない。わが国が国内の電力供給のために一定程度は利用せざるを得ないこと、また、火力発電技術の輸出については押し売りしているわけではなく、増大するエネルギー供給のためにその技術を必要とする国に対して、少しでも高効率の技術のほうが良いと考えているからであること、もし石炭火力発電の輸出をやめるのであれば、日本だけがやめても意味はなく、中国にも同時にやめてもらうべきであることについて言及された記事はほとんどみない。世界で建設中の石炭火力発電所の72%に中国の銀行が関与しているという報道もある中(図3)、10%の日本がやめても中国のシェアが増えるだけだろう。

毎年COPに派遣される記者の方々の顔ぶれが変わる中、それほど深い取材はできないのであろうし、東京のデスクが好むのはキャッチーなものなのだろう。しかし、この会議にまつわる日本の報道が、化石賞や小泉大臣の動向だけではあまりに寂しい。日本政府に温暖化対策の加速を求めるにしても、その根拠が「批判されるから」では情けないではないか。恐れるべきは、批判されることではなく、無定見だ。

報道が伝える情報のかけらでは、温暖化問題そのものも、その構造も何ら消費者には理解されないだろう。そして、「次世代の子供たちにきれいな地球を」といった美しい言葉だけが繰り返され、報道される内容と温暖化を巡り本当にされている議論、しなければならない議論との乖離が広がっていく。

まとめとして

筆者がこの国連気候変動枠組条約交渉をウォッチするようになりほぼ10年となる。もともとそうしたきらいはあったが、若者や金融関係者など、エネルギー問題という観点からはニューカマーが増えたこともあり、(言葉が不適切かもしれないが)、より「素人受けするブランディング」が必要とされるようになった。「どれだけ前向きなことを言うか」で評価されてしまうという、「政治ショー」になった感は否めない。

幅広い層に気候変動問題への関心を持ってもらうためには、ある程度政治ショー化することを否定するものではない。しかし、政治ショー化した環境問題は、往々にしてスケープゴートをつくり出し、それを批判して満足しがちだ。サウジアラビアの代表が発言していたと記憶しているが、減らすべきは化石燃料の利用ではなく、その利用に伴って出るCO2だったはずで、高効率化技術開発は長年続けられてきたし、1980年代末から世界各地でCCSの実証事業なども進められてきた。しかし現在は、化石燃料、特に石炭の使用はおしなべて悪魔的行為として忌み嫌われている。

気候変動問題の深刻さは待ったなしだという危機感は共有しているつもりだが、それであればなお、これまでなぜ世界は温室効果ガスの削減に失敗してきたかを真摯に反省し、いかに安全・安定・安価な低炭素技術開発を促すかの議論をこそ急ぐべきではないだろうか。

その意味で、ジャパンパビリオンで行われた「いかにイノベーションを引き起こしていくか」をテーマとしたサイドイベントのモデレーターをさせていただいたことは筆者にとって大きな学びとなったし、こうした議論があちこちで展開することを期待している。

- 注1)

- The Epoch Times“ Expensive Climate Policies Sparked Chile Riots, Just Like France’s Yellow Vest Protests”

https://www.theepochtimes.com/expensive-climate-policies-sparked-the-chile-riots-just-like-the-yellow-vest-protests-in-france_3127717.html

有馬純 東京大学公共政策大学院教授による本記事の紹介「温暖化対策が原因?チリの暴動事件とグレタ・トゥーンベリ」もあわせて参照いただきたい。