石炭ダイベストメントのパラドックス

小谷 勝彦

国際環境経済研究所理事長

ESGの潮流

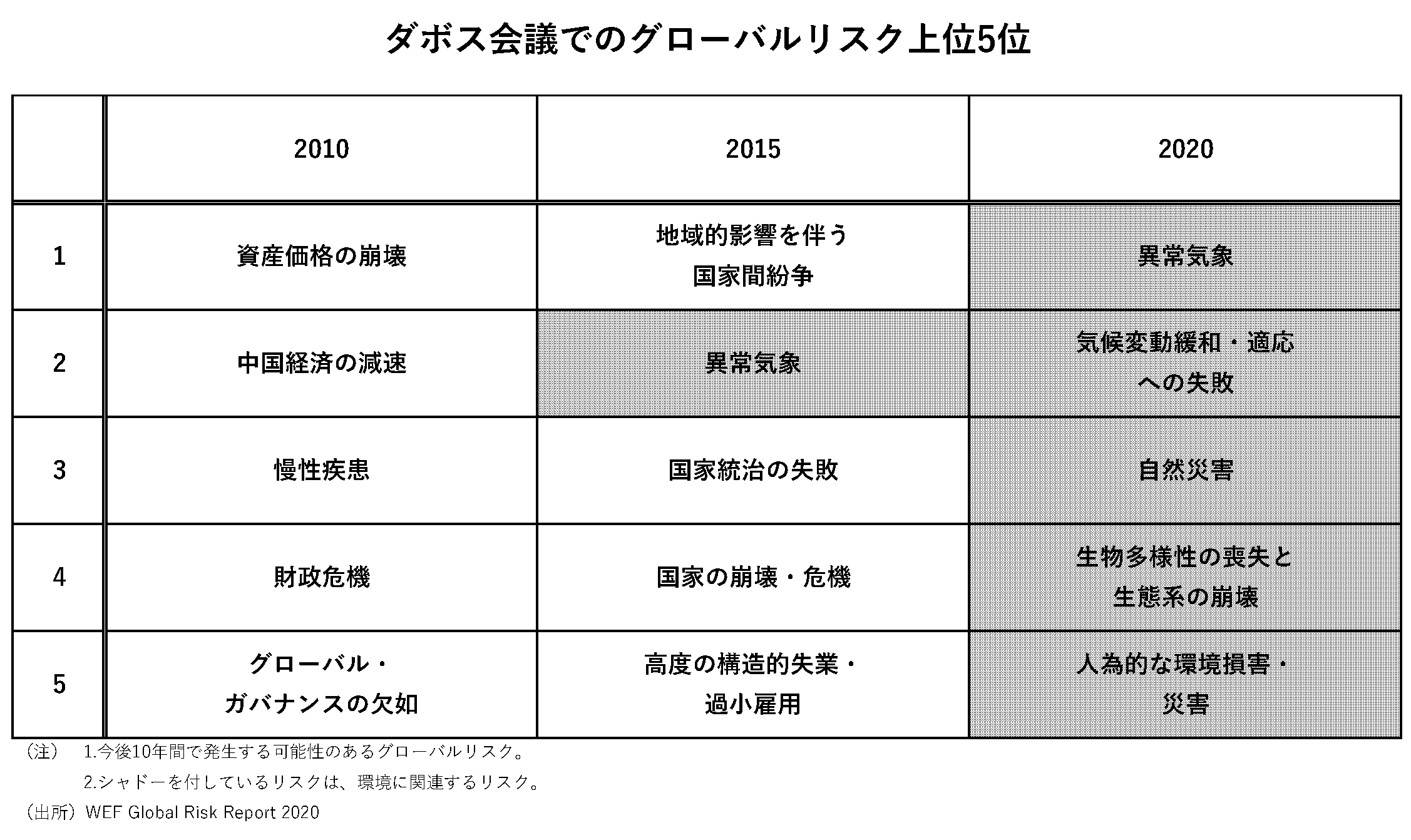

2020年のダボス会議は、環境問題を大きく取り上げた。

ダボス会議を主宰するWEFの「今後10年間で発生する可能性のあるグローバルリスク」では、上位5位まで環境関連が占めた。

昨年夏の猛暑、台風の襲来、豪州の山火事の原因が「温暖化ではないか」と連日のように新聞を賑わし、グレタさんに大人たちが叱られる映像を見ていると、有識者で「今まで環境問題に無関心だったが、何か行動しなければ」という人が現れる。

環境団体の圧力を受けて、海外の機関投資家たちが、日本企業の「脱炭素化の取り組みを評価する」とプレッシャーをかけている。日経新聞にESGの記事が出ない日はない。

とりわけ目の敵にされているのが、石炭火力である。

昨年末のCOP25で、環境NGOが小泉環境大臣に「日本は石炭火力にしがみついている」と攻め立てたのを覚えているだろう。

日本の特殊性:エネルギーの国際連系から切り離された島国

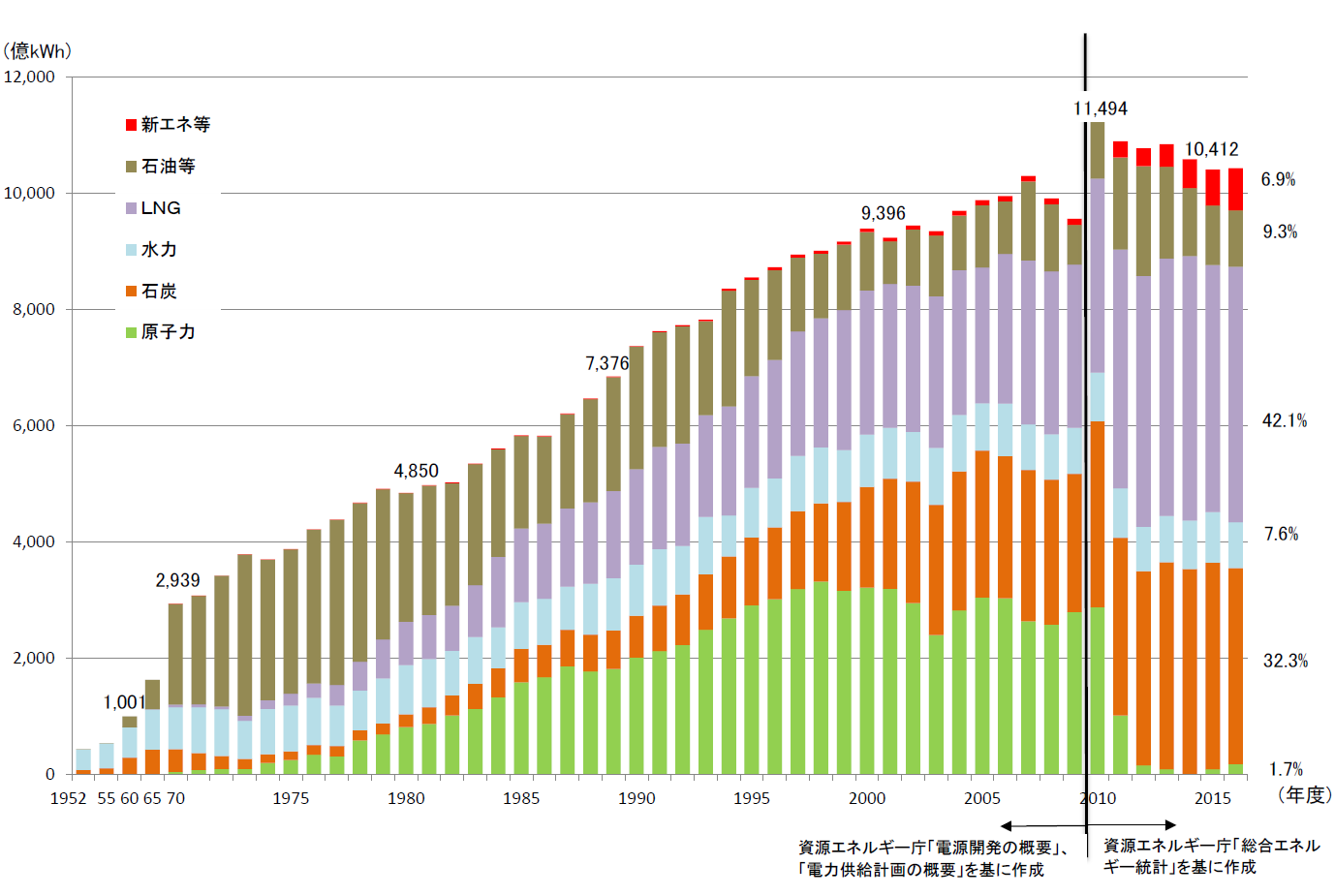

日本の発電用エネルギーは、石油、水力、石炭、天然ガス、原子力、新エネで構成されている。

図1 日本の発電用エネルギー構成

出典:日本の石炭戦略(杉山大志)、資源エネルギー庁

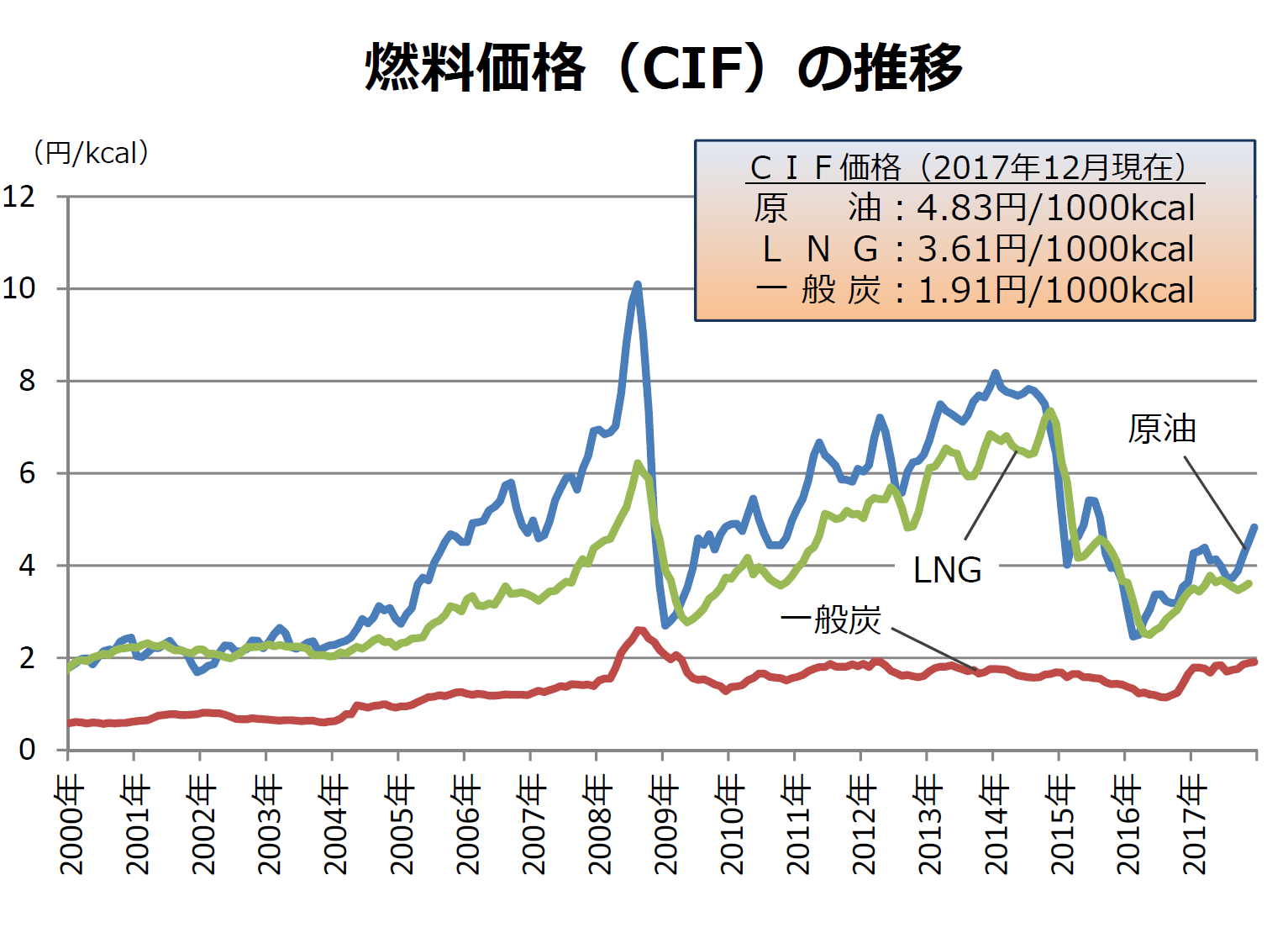

杉山氏は「1973年のオイルショック時には、電力供給の73%が石油に依存していたが、石油の代替として天然ガス火力、原子力と並んで石炭火力が導入された」「石油・天然ガスの価格高騰時に石炭は価格が安定していることに加えて、供給地域(が世界的に分布しており)安定性に優れている」と述べている。

図2 燃料価格の推移

出典:日本の石炭戦略(杉山大志)、資源エネルギー庁

1997年の京都議定書以降、我が国は温暖化対策を進めるなかで、経済性、エネルギーセキュリティーも考慮して、原子力、石炭、天然ガス、石油、水力、新エネのバランスをとってきた。

ところが、2011年の東北大震災以来、原子力の早期稼働が期待できず、石炭、天然ガスがその穴埋めをしているのが実態である。

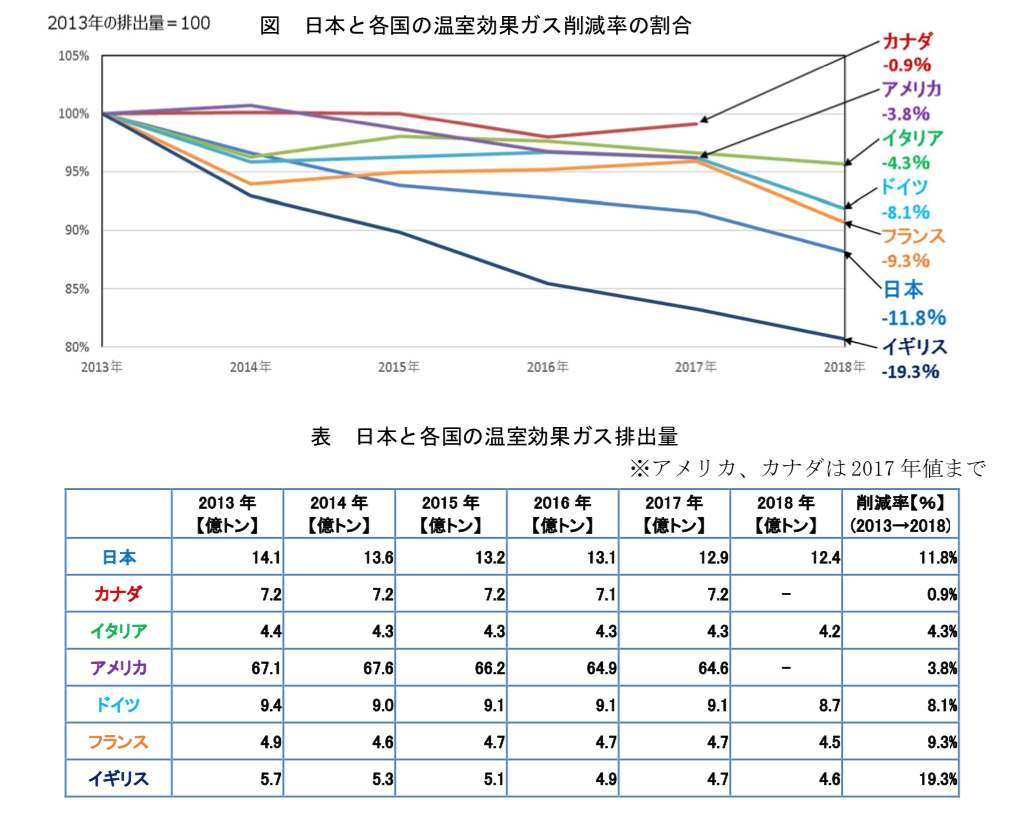

こうしたハンデにもかかわらず、パリ協定の2030年目標(2013年比△26%)に向けて、我が国は温暖化ガスを着実に削減しており(2018年は2013年比△11.8%と5年連続削減)、主要先進国の中でイギリスに次ぐ進捗であることは、あまり報道されない。

ヨーロッパは石油・天然ガスのパイプラインや送電線のエネルギー連系があり、各国間で電力、エネルギーを融通している。ドイツは原発をやめても、原発王国フランスからCO2フリーの電気を買うことができる。

一方、国際連系がない島国日本は、世界の政治情勢を睨んで独力でエネルギー選択を考えなければならない。

温暖化に立ち向かおうとする有識者の方々には、CO2フリーのベース電源である原子力の稼働も発言して欲しい。

温暖化対策は各企業の意思決定

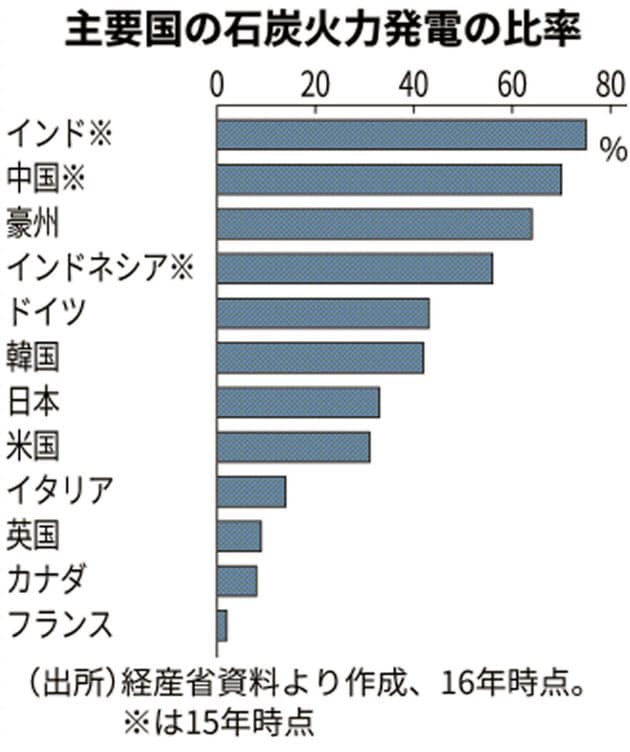

図4 主要国の石炭火力発電の世界の比率

出典:日本経済新聞 2019.07.18

連日、日経新聞などがESGを強調し、機関投資家から「石炭悪者論」を言われると、企業経営者も、これに無関心ではいられない。

資源会社のなかには、石炭資源を見直すところが出てくる。英豪資源大手のリオ・ティントは豪州石炭子会社を中国資本に売却した。今後、電力需要が増大する中国・インドは石炭火力に依存するので、石炭資源の入手に注力するだろう。

産業界の温暖化対策は、各企業が、それぞれの省エネ技術開発、設備投資を通して実行する。2030年に向けた経団連の「低炭素社会実行計画」のもと、業界別に自主行動計画を策定しており、経産省・環境省合同審議会において毎年、進捗がフォローされる。

CO2の電力原単位削減についても、電力各社は、燃料別のポートフォリオを管理している。

従って、環境NGOや機関投資家が「日本から石炭火力を全廃しろ」と圧力をかけることは、産業界の長期的な温暖化対策に横車を押すようなものである。

企業は社会的存在であり、国連のSDGsを考慮したサステイナブルな経済活動を行っている。17あるSDGsのプライオリティーは各企業の経営判断であり、「温暖化」をトップに挙げる企業もあれば、「発展途上国の貧困対策」に力点を置くところもある。

国際競争に晒されている製造業にとって、電力コストとエネルギーの安定供給は極めて重要な経営課題である。中東情勢の不確実性を考えると、石炭という安定資源の選択肢を捨てることはビジネスリスクである。

さらに、ヨーロッパ投資銀行は「化石燃料そのものを投資対象から外す」と言っており、天然ガスも安泰とは言えない。

環境と経済、国際情勢を見据えたバランスの取れた議論を期待したい。