第14話「環境外交と原子力外交」

加納 雄大

在ウィーン国際機関日本政府代表部 公使

2017年の幕開け

2017年が幕を開けた。ウィーンの元日は周知の通り、ウィーン・フィルのニューイヤー・コンサートで始まる。今年はマリア・テレジア生誕300周年、ヨハン・シュトラウス2世作曲のワルツ「美しく青きドナウ」誕生150周年、ウィーン・フィル創設175周年にあたる。ニューイヤー・コンサート史上最年少、35歳のヴェネズエラ出身のグスタヴォ・ドゥダメルが指揮をとった今年のコンサートはとりわけ華やかなものとなった。

写真左:毎年ニューイヤー・コンサートの会場となる楽友協会大ホール(出典:楽友協会ウェブサイト)

写真右:今年生誕300周年を迎えるマリア・テレジア(出典:造形美術アカデミー絵画ギャラリーウェブサイト)

今年はまた、国際原子力機関(IAEA)憲章が発効し、IAEAが正式に発足してから60周年にあたる。

これを記念して1月26日には、日本代表部の発案により、北野充大使主催によるコンサートが日本大使公邸で開催された。日本人バイオリニスト、チェリストが奏でる調べに、出席した天野之弥事務局長夫妻や理事国大使夫妻達が耳を傾けた。また、2月4日に開かれた恒例のIAEAバル(舞踏会)では、天野事務局長他によるIAEAの60回目の誕生日を祝うケーキカット・セレモニーが行われた。

写真左:日本大使公邸で開催されたコンサート(出典:在ウィーン国際機関日本政府代表部ウェブサイト)

写真右:IAEAバル(舞踏会)で行われたIAEAの60回目の誕生日を祝うケーキカット・セレモニー(出典:筆者撮影)

環境外交と原子力外交

2017年は、米国における政権交代の年でもある。

1月20日にはアメリカでトランプ新大統領の就任式が行われた。オバマ時代の終わり、トランプ時代の幕開けである。

オバマ大統領が「チェンジ」をキーワードに颯爽と登場してからの過去8年間は、環境外交と原子力外交において大きな展開が見られた時代でもあった。この間の主な出来事だけでも、コペンハーゲンCOP15からCOP21でのパリ協定採択に至る地球温暖化対策の将来枠組みをめぐる交渉、米露の新戦略兵器削減条約(新 START)の締結、4回に及んだ核セキュリティ・サミット、イラン核合意の成立などが挙げられる。これら全てが米国のみによるものではないにせよ、オバマ政権の下での米国の役割が決定的であったことは紛れもない事実といえよう。

米国における政権交代という節目にあたり、今回は、環境外交と原子力外交について考えてみたい。

なお、ここでいう環境外交、原子力外交とは、主として筆者がこれまで直接関与する機会のあった、地球温暖化問題への対処をめぐる外交交渉、及びウィーンにおける原子力関連の諸問題をめぐる外交交渉をそれぞれ指すが、それ以外の関連する国際的な動きも視野においている。

環境外交と原子力外交:幾つかの共通点

拙著「環境外交:気候変動交渉とグローバル・ガバナンス」では、環境外交、とりわけ地球温暖化問題に対処するための気候変動交渉が外交の主要課題になってきた幾つかの理由について考察した(同書177-183pp)。そこで触れた多くの点は、より長い歴史を持つ原子力外交にも当てはまる。

環境外交が扱う地球温暖化問題、原子力外交が扱う核軍縮・不拡散問題のいずれもが、毎年のG7サミットにおける主要議題として扱われており、訴求力の高いグローバル課題の筆頭格としての地位を占めている。また、国連の場では、「国連気候変動枠組条約(the United Nations Framework Convention on Climate Change)」(以下「UNFCCC」)、「核兵器不拡散条約(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)」(以下「NPT」)という、それぞれの分野における基本条約の下、UNFCCC締約国会議(Conference of the Parties(COP))、NPT運用検討会議(Review Conference)という定期フォーラムがあり、そこでアジェンダ・セッティングを行い、交渉を進めるメカニズムが定着している。これに加えて原子力外交においては、IAEA憲章の下、IAEA総会・理事会が重要な役割を果たしている。こうしたプロセスを中心に、各国政府のみならず、関連国際機関、メディア、研究者、NGOといった様々なステークホルダーが関与する構図も共通している。

科学とイデオロギーが果たす役割が大きい点も、両者に共通する特徴である。地球温暖化ではCO2等の温室効果ガス、核軍縮・不拡散ではウラン、プルトニウム等の核物質その他の放射性物質といった、特定の物質の計量管理が重要なポイントとなる。このため、外交交渉においても、各分野の技術専門家の関与を得た運用上の協力の側面が非常に大きい。「測定」(measurement)、「検証」(verification)、「報告」(reporting)といった計量管理上の用語は、環境外交、原子力外交の双方において重要な意味を持つキーワードである。

その一方で、科学とイデオロギーが同居する側面も類似している。科学がベースであるにもかかわらず、あるいは科学がベースにあるが故にこそ、外交における他の政策分野(貿易、開発、ひいては安全保障等)と比較しても、「利害得失」よりも「正義」に基づく議論の比重が高いように思われる。気候変動交渉における石炭火力の扱いをめぐる議論、国連における核兵器禁止条約をめぐる議論などはその代表例と言える。

環境外交と原子力外交が交わる結節点とも言えるのが、原子力発電をめぐる議論である。IAEA総会などの原子力外交の場では、温暖化対策とエネルギー安全保障を両立させるゼロ・エミッション電源として、原発に対して多くの国々から強い期待が寄せられる。その一方で、COPなどの環境外交の場では、原子力に対する負のイメージが根強く、地球温暖化対策における原発の位置付けは不透明な状況が続いている。

環境外交と原子力外交:共通する「強み」と「弱み」

この環境外交、原子力外交には共通する「強み」と「弱み」がある。

(「強み」:「ルールに基づく国際秩序」への人々の希求)

環境外交、原子力外交における「強み」としては、いずれの分野においても「ルールに基づく国際秩序」への人々の強い希求があり、それが時として世界を動かすダイナミズムを生み出してきたという点があげられる。

原子力外交において、その歩みは1950年代から始まった。アイゼンハワー米国大統領の「平和のための原子力(Atoms for Peace)」演説(1953年)から、IAEA設立(1957年)、部分的核実験禁止条約(PTBT)(1963年発効)、NPT(1970年発効)、原子力供給国グループ(NSG)(1975年発足)という形で、核・原子力をめぐる国際秩序は徐々に形作られてきた。背景には広島、長崎の戦争被爆の悲劇や、スリーマイル、チェルノブイリの原発事故、そして何より冷戦下における核戦争の危険に対する恐怖が、秩序形成の原動力となったと言える。

環境問題が外交課題としてクローズアップされるようになったのは、もう少し時代が下った1970年代、1972年にローマ・クラブ「成長の限界」報告が出され、ストックホルムで国連人間環境会議が開催された頃からであろう。人類の活動が地球の持続可能性に悪影響を及ぼす恐れが認識されるようになり、様々な地球環境問題への関心が高まることとなった。

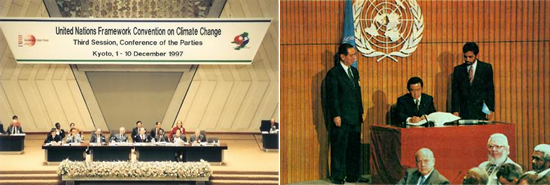

両分野において劇的とも言える大きな展開が見られたのが、冷戦終結後の1990年代である。環境分野では、1992年の国連環境開発会議(リオ地球サミット)を契機に、UNFCCC、生物多様性条約(CBD)、砂漠化対処条約(UNCCD)という「リオ3条約」と呼ばれる環境関連条約が作成され、さらにUNFCCCを強化する京都議定書採択(1997年)に至った。一方、原子力分野では、1995年のNPT無期限延長決定、1996年の「包括的核実験禁止条約(Comprehensive Test Ban Treaty)」(以下CTBT)の採択、IAEAの査察強化のための追加議定書(雛形)の採択(1997年)などの動きがあった。

写真左:京都議定書を採択したCOP3(出典:京都府ウェブサイト)

写真右:国連総会で包括的核実験禁止条約に署名する橋本龍太郎総理大臣(出典:外務省ウェブサイト)

一連の動きに共通するのは、主権国家を律する国際ルールに基づき、より良い国際秩序を構築していくべきとの考えである。現在から見るといささか楽観的と言えなくもないが、それが冷戦直後のユーフォリア、時代精神であった。環境外交、原子力外交がひときわ輝いた時期であったと言えよう。

なお、環境、原子力以外の分野を見ても、国際貿易におけるウルグアイ・ラウンド妥結による世界貿易機関(WTO)設立や、開発援助におけるミレニアム開発目標(MDG)策定の動きも、この流れに位置づけられようが、ここでは立ち入らない。

(「弱み」:「内的脆弱性」と「外的脆弱性」)

環境外交、原子力外交に共通する「弱み」は、「内的脆弱性」、「外的脆弱性」とも呼びうるものである。

(既存の国際枠組みに内在する「内的脆弱性」)

ここでいう「内的脆弱性」とは、既存の国際枠組みに脆弱性が内在することを指す。

環境外交ではUNFCCC、原子力外交ではNPTが中心となって国際枠組みが形作られている。両条約は、締約国を明確に二つのカテゴリーに区分し、それぞれ異なる権利義務を設定するという、二分法(dichotomy)を基礎においている点に大きな特徴がある。

すなわち、UNFCCCでは、条約が作成された1990年代初頭の各国の経済状況を踏まえて締約国を附属書Ⅰ国(先進国)と非附属書Ⅰ国(途上国)に区分した。また温暖化対策において両者の責任を差別化するため、「共通だが異なる責任(common but differentiated responsibilities)」という基本概念が導入された。この先進国と途上国の義務の差異は、先進国にのみ排出削減義務を課す京都議定書により更に強化された。筆者が拙著で名付けた、「リオ・京都体制」の誕生である。

一方、NPTでは1960年代後半の条約作成時点で既に核実験を行っていた「核兵器国」とそれ以外の「非核兵器国」が区分された。非核兵器国に対しては原子力の軍事利用を防ぎ、平和的利用に限定することを担保するため、核兵器の製造、取得の禁止や、IAEAによる包括的な査察受入など様々な義務が課された。その一方で、核兵器国にはそうした広範な義務はなく、他国への核兵器の譲渡禁止や、核軍縮についての交渉義務にとどまっている。

いかなる国際条約も歴史的経緯とは無縁ではなく、UNFCCC、NPTも例外ではない。上述のような二分法に基づく構造も、条約作成当時の国際環境においては一定の合理性があったのであろう。しかしながら、本来、平等であるべき主権国家を異なる権利義務の下に置く国際枠組みは本質的な脆弱性を抱える。国際環境の変化に伴い、当初は合理的と思われた区分もむしろ不公平なものと受けとめられるようになると、その脆弱性が顕在化し、ひいては国際枠組みそのものへの信頼性を揺るがすことになる。

環境分野では、中国、インドなど「途上国」の大口排出国が登場するようになった国際環境の変化の中で、先進国のみに義務を課す「リオ・京都体制」に対し、公平性、実効性の観点からの強い疑問、不満が噴出した。結局、京都議定書については、米国は署名したものの加入を見送り、カナダは一旦加入したものの最後は脱退し、日本、ロシア、ニュージーランドは京都議定書にとどまるも同議定書の下での削減目標(第2約束期間)設定を見送るという、いわば四分五裂の状況となった。2020年からの将来枠組みとしてパリ協定が採択、発効した現在は、「リオ・京都体制」から「リオ・パリ体制」への移行期である。新たな枠組みは、UNFCCCに内在する脆弱性を依然として抱えつつも、京都議定書の教訓を踏まえて、先進国・途上国の区分を際立たせない緩やかな基本設計となっている。

パリ協定を採択したCOP21(出典:IISD/Earth Negotiations Bulletin)

原子力の世界におけるNPTは、上述の通り、非核兵器国に対し原子力の軍事転用を禁じ、それを担保するためのIAEAによる包括的な査察受入義務を課している。加えて、IAEAの査察も追加議定書の普遍化努力により、強化されてきた。締約国(先進国)への排出削減義務を課しつつも遵守メカニズムが十分とは言えなかった「リオ・京都体制」以上に強力な法的拘束力を持つ国際枠組みと言える。「リオ・京都体制」が、抜本的な改変を余儀なくされたのに比べ、この「NPT・IAEA体制」ともいうべき原子力の世界における国際枠組みは相当な強靭性を保ってきた。

しかしながら、それはこの「NPT・IAEA体制」が脆弱性を内包していないことを意味しない。インド、パキスタン、イスラエルは当初よりNPTに未加入のままであるし、北朝鮮はNPT「脱退」を表明、IAEAからは実際に脱退し、またIAEAの査察を拒否して現在に至っている。また、NPTの枠外で核兵器禁止条約を進める動きや、IAEAに核軍縮面での更なる役割を求める声が出てくる背景には、非核兵器国が負う義務に比べて核兵器国による核軍縮が不十分であるとの、現行の「NPT・IAEA体制」に対する不満があるためとも言えよう。

(外部環境・要因に左右される「外的脆弱性」)

環境外交、原子力外交はまた、その成否が安全保障、エネルギー、経済全般等を含む外部環境・要因に大きく左右されるという点で「外的脆弱性」を有している。

環境外交におけるCOPや、原子力外交におけるNPT運用検討会議、IAEA総会など、これらの定期フォーラムが持つある種の華々しさとは対照的に、そこでの交渉の成果が、世界の温暖化対策や核軍縮・不拡散の現実の進展に与える影響は非常に限られている。例えば、UNFCCCが出来るはるか前の1970年代のオイル・ショック後に省エネ対策が進んだように、世界のエネルギー情勢の動向次第で、温暖化対策は前進もすれば後退もしてきた。また、2008年のリーマン・ショック後に世界のCO2排出が減り、2011年の福島第一原発事故後に日本のCO2排出が増えたように、マクロ経済や原発の稼働状況にも大きく左右される。核・原子力の世界では、実際の核軍縮を決めてきたのは、国連における軍縮の議論ではなく、二大核兵器国である米露間の交渉である(もちろんこれは米露両国にとっての原子力外交ではあるが)。また、核不拡散(ないし拡散)の歴史を紐解いたとき、核不拡散の成否は、当該国の安全保障環境、脅威認識、国内の政治体制など様々な要因に影響され、国際ルールや国際社会による外交努力が及ぼす影響力は限定的であるように思われる。

COPやNPT運用検討会議、IAEA総会などの関連フォーラムは、その時々の国際社会の状況を映し出す鑑ではあっても、それ自体が国際社会をリードする牽引役としての役割には大きな限界があることは認識しておく必要があろう。

米国の環境外交と原子力外交

米国は近年まで世界最大のCO2排出国であり、また世界最大の核兵器国でもある。当然のことながら、米国は環境外交、原子力外交における最重要のプレーヤーであり続けてきた。これまで触れてきたUNFCCC、京都議定書、NPT、IAEAなど、環境、原子力の両分野の国際枠組みの形成について、米国の役割抜きに語ることはできない。

前出の拙著で述べた通り、超大国である米国は、自国の行動の自由を制約する国際枠組みに入ることには、制約を上回るメリットがない限り基本的に慎重である。だが、その慎重姿勢が時として揺らぐことがある。この米国外交の「揺らぎ」が曲者であり、新たな国際枠組みの構築に向けたダイナミズムを生み出す原動力となる一方、途中で米国の動きが失速した場合には、国際社会は梯子を外され、振り回されることにもなる。

前出の拙著では、環境の分野において「リオ・京都体制」が米国外交の揺らぎに翻弄されてきた、過去四半世紀における3つの節目の動きを紹介した(184-186pp)。最初の2つは1990年代におけるUNFCCCと京都議定書を巡る対応であり、3つ目はオバマ政権の登場である。この1990年代とオバマ時代の両時期における、米国の環境外交と原子力外交を振り返ってみたい。

(1990年代の米国の環境外交と原子力外交)

ブッシュ(父)政権からクリントン政権に至る1990年代は、前述の通り、環境外交と原子力外交が大きな展開を見せた時期であったが、米国外交はその原動力となった。環境面では、ブッシュ(父)政権はUNFCCCを締結し、クリントン政権は米国自身のCO2削減目標を掲げて京都議定書の署名に踏み込んだ。核・原子力の世界では、ブッシュ(父)政権はソ連(当時)との間で第一次戦略兵器削減条約(STARTⅠ)に調印し、クリントン政権はCTBTに署名した。また、この時期に顕在化したイラク、北朝鮮の核問題を受け、NPT無期限延長、追加議定書作成による「NPT・IAEA体制」の強化にも取り組んだ。

写真左:STARTⅠに署名するブッシュ(父)大統領とゴルバチョフ大統領(出典:米国務省ウェブサイト)

写真右:COP3の機会に記者会見を行うゴア副大統領(出典:IISD/Earth Negotiations Bulletin)

この時期の米国の環境外交、原子力外交には、冷戦に勝利した唯一の超大国としての自信に裏打ちされた、「ルールに基づく国際秩序」の構築を主導する強い意欲が伺える。もっとも、京都議定書、CTBTのいずれもが米議会の承認の壁に阻まれたのは周知の通りである。その後のブッシュ(子)政権は京都議定書への不参加を正式に表明、また9・11同時多発テロの後は「テロとの戦い」が最優先課題となり、アフガン戦争、そしてイラク戦争に突き進むことになった。米国の環境外交、原子力外交はいずれも後景に退く形となる。

もっとも、ブッシュ(子)政権においても、主要排出国で温暖化対策を協議する枠組み「主要経済国会議(MEM: Major Economies Meeting)」や、大量破壊兵器・ミサイルや関連物資の移転を国際連携により阻止する「拡散に対する安全保障構想(PSI: Proliferation Security Initiative)」を主導してきたことは特筆されよう。これらのイニシアティブはオバマ政権でも引き継がれている(MEMについては主要経済国フォーラム(MEF)と改称)。しかしながら、前述の京都議定書不参加表明やABM制限条約脱退、とりわけイラク戦争を巡り国際社会の分断に至った一連の対応が、「ルールに基づく国際秩序」を軽視しているとの印象を与えたのは否めない。

(オバマ政権の環境外交と原子力外交)

2009年に登場したオバマ政権は、米国の環境外交、原子力外交を立て直し、「ルールに基づく国際秩序」の再構築に向けて、米国のリーダーシップの発揮を目指した。「米国は気候変動交渉に戻ってきた」、「核なき世界を目指す」とのプラハ演説に代表されるメッセージは世界に鮮烈な印象を与えた。2009年の暮れにオバマ大統領にノーベル平和賞が授与され、コペンハーゲンで開催されたCOP15がCOP史上初めて首脳レベルの会合に格上げされて将来枠組みの合意を目指したのは、国際社会の米国への期待の表れであったと言える。

それから8年が経った。この間、オバマ政権は確かに環境外交と原子力外交に精力的に取り組んだ。政権1期目の米国外交をリードしたクリントン国務長官はCOP15で大規模な途上国支援資金イニシアティブを提唱し、これは後に国連の新たなファンド「緑の気候基金(Green Climate Fund)」に結実した。数ヶ月後の2010年NPT運用検討会議では、原子力の平和的利用のための新たな資金メカニズム(PUI: Peaceful Uses Initiative)の創設を主導した。後を引き継いだケリー国務長官は、上院議員時代から米国内の排出量取引法案を推進し、一議員としてCOP15にも参加していたが、国務長官としてCOP21でのパリ協定の採択を見届け、自ら同協定に署名した。またイラン核合意実現のため、最終段階においてウィーンで2週間強にわたる歴史に残るマラソン交渉を主導したことは第4話で紹介したとおりである。

そしてオバマ大統領自身である。COP15における10数時間に及ぶ首脳レベルの交渉に臨んでまとめあげた、後のパリ協定の基礎となったコペンハーゲン合意。プラハ演説の翌年、同じプラハの地でロシアとの調印に至った新戦略兵器削減条約(新START)。4回に及んだ核セキュリティ・サミット。そして、現職米国大統領としての初の広島訪問。「コペンハーゲンからパリ」、「プラハから広島」に至るまで、オバマ大統領は環境外交と原子力外交の推進に一貫してコミットしてきたと言える。

左:コペンハーゲンCOP15会場でのオバマ大統領(出典:IISD/Earth Negotiations Bulletin)

右:2016年核セキュリティ・サミットにおけるオバマ大統領(出典:2016Nuclear Security Summitウェブサイト)

にもかかわらず、この8年間の米国の環境外交、原子力外交の実績にある種の物足りなさを感じる向きは少なくないであろう。米議会の承認を得られなかった京都議定書の教訓を踏まえ、パリ協定は議会の承認を要しない、より緩やかな枠組みとなった。昨年9月に採択されたCTBT推進のための国連安保理決議2310を米国が進めたのも、CTBTの議会承認の見通しがない中でなし得る次善の方策を探求したという点で、類似点が見てとれる。米露関係の悪化は2016年核セキュリティ・サミットからのロシアの離脱を招いた。2015年のNPT運用検討会議では中東問題の扱いを巡って米国がコンセンサスをブロックする役回りを演ずることとなり、成果文書不採択という結果に終わった。イラン核合意は難産の末に成立したものの、先行きは引き続き不透明である。北朝鮮に至っては、オバマ政権の任期中に4回もの核実験を行った。そして核兵器の非人道性、核兵器禁止条約を巡る議論における、核兵器国と非核兵器国の溝は深いままである。

米国大統領が特定の課題に対して一貫した政治的コミットメントを示しても、実現できる成果は限られる。背景の一つには米国内の事情、もう一つには現在の国際社会における米国の影響力の限界がある。「ルールに基づく国際秩序」は、ルールが蹂躙され、秩序が失われた後の「戦後」にこそ最も渇望される。そして、その国際秩序は通常「勝者」の主導によって作られる。古くはナポレオン戦争後のウィーン会議、現代では第2次世界大戦後や冷戦後の一時期が正にそうであった。第2次世界大戦と冷戦において米国は自他ともに認める「勝者」であり、「戦後」の国際秩序づくりに米国が主導的役割を果たすことにも内外のコンセンサスがあった。しかしながら、今、米国内で自らが勝者であるとの自覚がどこまであるだろうか。また、米国の主導的役割にどこまで広範な国際的支持があるだろうか。

「戦後」も「勝者」も明確に意識されない中で、「ルールに基づく国際秩序」を維持、強化することは、秩序を新たにつくり上げるよりも難しい。オバマ政権の8年間の苦闘はそのことを示しているように思われる。

「米国と世界をつなぐ」「米国と向き合う」ことの重要性

環境外交、原子力外交とも2017年は課題山積である。

環境分野では、パリ協定発効を受けて、昨年のマラケシュCOP22の機会にパリ協定第1回締約国会合(CMA1)が開催され、2018年までに協定の実施指針等を採択することが合意された。今後、関連作業が本格化することになろう。

原子力分野では、1月16日に「履行の日」から一年を迎えたイラン核合意の着実な実施が引き続き重要課題である。また、2020年NPT運用検討会議に向けたプロセスとして第1回準備委員会が5月にウィーンで開催される。一方、昨年大きな議論を呼んだ、核兵器禁止条約の交渉も本年春に開始されることになる。

このような中、米国のトランプ新政権がどのような環境外交、原子力外交を展開するのか、世界が固唾をのんで注目しているところであろう。

世界第2のCO2排出国、世界最大の核兵器国である米国を抜きに環境、原子力の世界で実効的な「ルールに基づく国際秩序」を構築することはできない。それは、米国が京都議定書不参加を決めた後の「リオ・京都体制」を巡る環境外交の歴史をみれば明らかである。また、「NPT・IAEA体制」が様々な欠点を抱えるにせよ、実効的な枠組みとしてこれまで機能してきたのは、米国による一貫した支持(もちろんそれは米国自身の国益に基づく)があったからである。したがって、米国と世界をつなぐための外交努力は、米国自身とその他の国々の双方において従来以上に重要となろう。

そのためにも、各国は米国としっかり向き合う必要がある。これまでも、米国歴代政権の外交方針は不動のものではなく、良くも悪くも「揺らいで」きた。米国外交の先行きを所与の前提として受け止めるのではなく、その「揺らぎ」を感じとりながら対話を重ね、米国が生み出せるダイナミズムを「ルールに基づく国際秩序」の構築に活かしていく知恵が求められる。

(※本文中意見に係る部分は執筆者の個人的見解である。)

【参考資料】

- ○

- 加納雄大「環境外交:気候変動交渉とグローバル・ガバナンス」(2013年 信山社)

- ○

- 有馬純「地球温暖化交渉の真実:国益をかけた経済戦争」(2015年 中央公論新社)

- ○

- 北野充「核拡散防止の比較政治:核保有に至った国、断念した国」(2016年 ミネルヴァ書房)

- ○

- 吉田文彦「核のアメリカ:トルーマンからオバマまで」(2009年 岩波書店)