固定価格買取制度導入の経緯・失敗の原点(その1)

印刷用ページ1.概要

再生可能エネルギーは、化石エネルギーと異なり地球全域に無限に存在するため持続可能で、また発電時にCO2を発生しないため地球温暖化対策として有効とされる。特に化石エネルギー資源に乏しい我が国にとっては、温暖化対策に加え、燃料を海外に頼る必要がなくエネルギー自給率改善に寄与するとともに、グリーン産業の成長・雇用拡大や、地産地消のエネルギー、地方創生、地域活性化など、様々な効果が期待されてきた。

一方、再生可能エネルギーは他のエネルギー源に比べて高価であり、なんらかの導入支援策が必要となる。このため、1991年のドイツを皮切りに、1992年にはデンマーク、1994年にはスペインで固定価格買取制度が導入された。また、RPS制度(Renewables Portfolio Standard)についても、2001年にオーストラリア、2002年に米国の複数の州、2003年にスウェーデンで導入された。

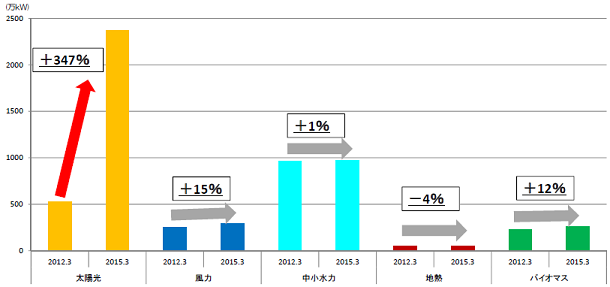

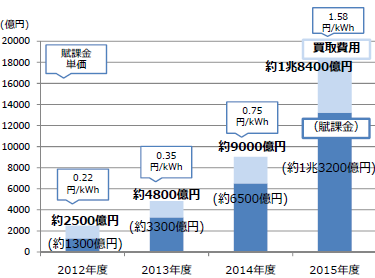

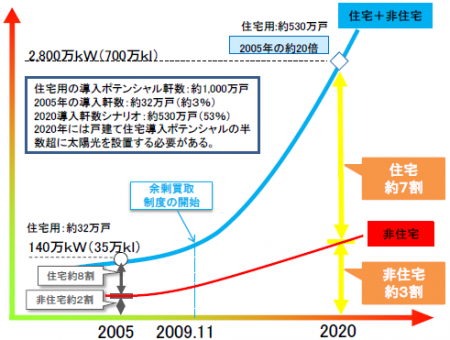

我が国でも、2003年にRPS制度が導入され、2009年には家庭用太陽光発電からの余剰買取制度がスタート、RPS制度と併存する形で運用されてきた。そして、RPS制度に代わる形で、2012年7月に現在の固定価格買取制度が導入された。固定価格買取制度は、制度スタートから極めて短期間のうちに、過去にないスピードで再生可能エネルギーを拡大させるという成果は上げた。しかしその一方で事業用太陽光への偏重(図1参照)や国民負担の急増(図2参照)、電力系統制約問題や違法/脱法行為の発生など、様々な課題が顕在化し、抜本的な見直しを迫られることとなった。しかし制度見直しが行われたとしても、それまでに稼働したものや稼働が予定されている設備から発電された電力買取に関わるコストは少なくとも制度開始から20年間、拡大することはあってもなくなることはない。本稿では、制度開始からわずか3年間で抜本的制度改正をせざるを得なくなった固定価格買取制度の失敗の原点を明らかにするべく、その導入までの経緯を振り返る。

2.再生可能エネルギー黎明期~RPS制度

1)技術開発への取組 -Japan Way-

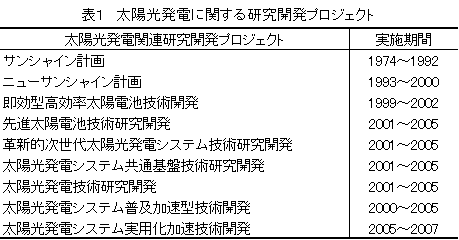

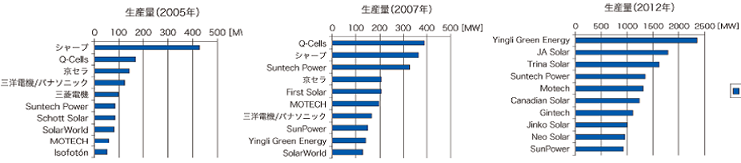

1970年代の石油危機以降、エネルギー資源に乏しい我が国にとって、再生可能エネルギーは省エネルギーや原子力とともに、重要なエネルギー政策の一環となった。しかし当初その取り組みは、欧州のような規制によって導入拡大を図ろうとするものではなく、我が国の産業競争力や広く国民のメリットをもたらす技術開発に力が中心であった。第一次石油危機直後の1974年、政府は新エネルギー技術開発を目的とした「サンシャイン計画」をスタートさせた。サンシャイン計画では、太陽光、地熱、風力、バイオマス、海洋などの再生可能エネルギーに加え、石炭高度利用(液化/ガス化)や水素エネルギーの利用などに関する技術開発が国策として強力に推進され、1993年には、ムーンライト計画(省エネルギーに関する技術開発計画)と融合する形で、「ニューサンシャイン計画」に引き継がれた。また、太陽光発電の分野では、その後も様々な技術開発プロジェクトが実行され(表1)、その結果、我が国の太陽光発電産業は、1999年から2007年まで太陽光パネル生産で世界一位を占め、2005年には世界トップメーカー5社の内4社を日本が占めるという結果をもたらした。この間、国や自治体の補助金による公的導入支援制度、グリーン電力証書や電力会社による自主的余剰買取などの自主的取組により、着実に導入が進められてきた。ここまでの取組は、技術立国日本の、まさに日本らしい取組(Japan Way)であったといえよう。

しかし、太陽光発電はその構成技術要素の単純さから、コモディティー化が一気に進み、欧州における太陽光拡大政策に呼応した中国、台湾等の太陽光パネル生産能力拡大により、2012年には世界シェアベストテンから日本メーカーが姿を消すという事態に陥ってしまった。もちろん、太陽光パネルの性能や多様性といった技術面において、日本が世界をリードしている事実には変わりないが、固定価格買取制度のような市場拡大優先の環境下では、コモディティー化した商品分野において日本が勝ち残っていく事は極めて難しいことを示している。図3に2005年~2012年の世界の太陽光パネルシェアトップテンメーカーの変遷を示す注1) 。

2)RPS(Renewables Portfolio Standard)制度

それまで技術開発支援や公的導入支援、民間による自主的取組によって再エネ拡大を図ってきた我が国であったが、今世紀に入り欧米各国が規制的導入制度を施行させ、また京都議定書約束期間が迫る中、2001年1月に総合資源エネルギー調査会に新たに設置された新エネルギー部会のもと、更なる取り組みが検討されることとなった。2001年6月に同部会が取り纏めた「今後の新エネルギー対策のあり方について注2) 」において、「諸外国の実施状況も参考にしつつ、我が国の実情に即した新たな制度の導入に向けて、早急に検討を開始することが望まれる」と提言。2001年12月には、同小委の下に設置されたられた新市場拡大措置検討小委員会が取り纏めた報告書注3) において、「諸外国の事例等を踏まえ検討した結果、対策効果の確実性、電源選択の自由度、コスト削減インセンティブ、市場機能の活用等の観点から、総じてRPS制度が優れている。我が国においては、RPS制度を基本として、(略)新たな市場拡大措置の具体的な設計を行うことが望ましいのではないか」として、その基本フレームを提示。これを受けて、2002年6月に「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する法律(RPS法)注4) 」が成立し、2003年4月にRPS制度注5) が全面施行された。

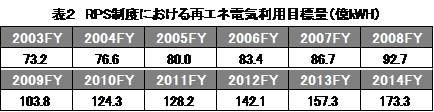

RPS制度は、電気事業者に一定割合の再エネ由来電気(風力、太陽光、地熱水力、バイオマス)の調達を義務付ける制度で、経済産業大臣が、4年ごとに向こう8年に亘る再エネ利用目標量を決定することとなっていた。電気事業者は、義務を履行するにあたって、①自ら発電する、②他から新エネルギー等電気を購入する、又は、 ③他から新エネルギー等電気相当量(RPS証書)を購入することが出来、これにより、電気事業者は、経済性その他の事情を勘案して、最も有利な方法を選択することが出来ることとなっていた。また、年度をまたいだ再エネ価値のバンキング注6) やボロウイングを可能とするなど、市場メカニズムを利用したコスト圧縮の仕組みも取り入れられていた。しかし、発電の限界費用と再エネ調達コストの差額の料金転嫁ルールは定められていなかったこともあり、電力自由化の流れの中で、当時の電気事業者のRPS制度に対する抵抗感は強く、利用目標量の設定も抑制的なものであった(表2)。

- 注6)

- バンキングとは、当該年度の義務量以上に新エネルギー等電気の供給があった場合、電気事業者が義務超過量を次年度の義務履行に充てるために持ち越すこと、及び新エネルギー等発電事業者が次年度まで新エネルギー等電気相当量を持ち越すこと。

(その2)へ続く