資源循環型産業としての製紙産業(3つのリサイクル)

中川 好明

日本製紙連合会 技術環境部長

はじめに

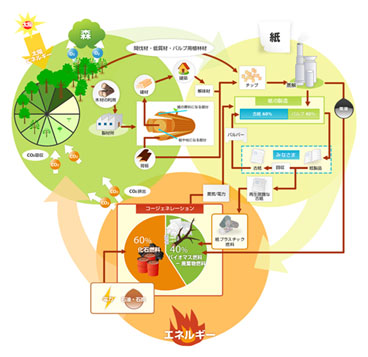

製紙産業は再生可能な木材を原料として紙を製造しているが、一部には、森林を破壊して紙づくりをしているという誤解も後を絶たない。“自然のリズムと調和した産業”を目指している製紙産業の実態をきちんと知っていただきたいと関係者は切に願っている。ここでは、製紙業界は循環型産業として、紙のリサイクル、森のリサイクル、エネルギーのリサイクルの3つのリサイクルに取り組んでいることについて紹介したい。

製紙産業の3つのリサイクル

紙のリサイクル

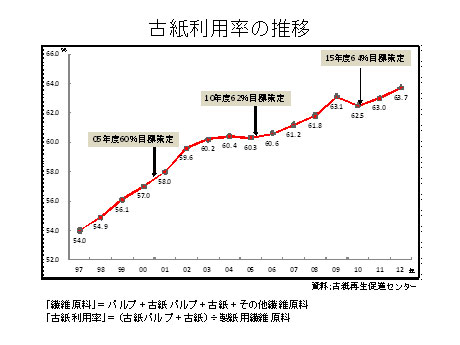

製紙業界は、資源の有効利用、ゴミの減量化などの観点から、1990年以降、5年ごとに古紙利用率の目標を見直し、古紙利用の促進に向けて努力を続けてきた。最近では、2005年に2010年度に古紙利用率を62%とする目標を掲げ、また2010年には、2015年度までに64%とする目標を策定し、古紙利用率の向上に取り組んでおり、順調に推移している。当然ながら、当業界の努力だけではなく、行政、消費者、需要業界、古紙回収業界等の関連業界の協力に支えられてきたのはいうまでもないことである。

消費者の環境意識の高まりなどにより、古紙回収も着実に増加している。わが国の古紙回収は、産業古紙回収ルート、民間回収ルート、行政回収ルートなど、多様な回収ルートが併存しているのが特徴である。特に家庭を中心とした分別回収がきちんと根付いていることは古紙の量だけでなく、品質が他の国に比べて優れているという結果をもたらしている。2000年以降は、古紙輸出が急増したことから、回収率が利用率を大きく上回るようになり、古紙回収率は70%を超える水準になってきた。

古紙輸出は、中国の紙生産が急成長した2001年頃から拡大が続いており、2012年には2000年の10倍以上の規模の、年間500万トンに近いレベルになり、その8割程度が中国向けとなっている。米国を抜いて世界第1位の紙生産国にまで成長した中国には、わが国だけでなく、米国、欧州からも古紙が合計で年間2千万トンを超える量が輸入されており、世界中から古紙が中国に集まるような状況となっている。中国の紙の生産が着実に増加することが確実なことから、今後ともその状況に大きな変化はないものとみられる。アジア地域でわが国は格段に大きな紙の消費市場であるのに加え、古紙回収が質・量ともに高いレベルにある。一方、紙の生産・消費ともにわが国の3倍以上の量にまで成長した中国では、古紙回収率が40%台にとどまり、わが国は中国国内とほぼ同じ感覚で古紙調達できる、古紙資源のソースと位置づけられる存在になっている。

前述の通りわが国の古紙の利用率、回収率はともに高い水準にあるが、需要と10ポイント以上もの大きな開きがあり、その差の分が輸出に向けられている。世界的にも1990年代には、ゴミ削減を目的とした行政回収が進められることとなり、2000年以降は古紙の貿易が急拡大を始めた。以前は米国からアジアや中南米に輸出されていた程度のものであったが、欧州、日本からも大量の古紙が輸出されるようになってきており、急成長を続ける中国に流れている。

一方で、古紙回収コストを抑えるために他の素材と一緒に回収する「シングルストリーム」と呼ばれる方法が海外で見られるようになってきている。こうした動きは、回収古紙の品質よりもコストを優先させるものであり、この方法によるリサイクルはマイナスとなるものであるが、拡がる傾向にある。紙は、鉄やアルミなどの素材と異なり、後から選別することが困難であり、汚れがつきやすいために、廃棄物となる初期の発生段階で分別することが古紙品質の面で極めて重要なことであり、この考え方を国内外に強く訴える必要がある。

古紙回収は、消費者や関連業界等の多大な協力もあり、目標を掲げ20年近くも意欲的に取り組み順調に推移し、古紙輸出も国内回収古紙の2割近いほどになってきた。一方、古紙の回収、利用が限界に近づきまた回収率の上昇に伴って古紙への異物の混入も増えてきた。そこで、今後は地球温暖化、廃棄物処理等の問題への対応も配慮しながら古紙利用目標を見直すことも考えなければならない情勢となってきた。

なお、一部の紙製品古紙配合率未達の問題は、日本製紙連合会加盟の複数の会員企業が法律や契約で求められた基準を下回る製品を提供していたものであるが、根本的にコンプライアンスに欠けていたことはまことに残念なことであるといわざるを得ない。再生紙需要が急拡大する中で、一部の製紙会社に古紙配合率が重要な品質の1つであるという認識がないままに使用上の品質を優先して製品を供給し続けたということが一番の原因であった。ただし、この古紙配合率不適合の問題は一部の個別紙製品の実配合が下回っていたものであり、業界全体の古紙利用率については、集計データなどから問題はなかったという点は理解していただきたい。

その後、会員各社が一丸となって業界の信頼回復に向けて取り組み、スピード感を持って再発防止と信頼回復について精力的に検討を行い、外部の意見も取り入れ速やかに所要の対策をまとめることとした。その検討の際に、外部有識者からも、近年、環境を判断する物指しはより複雑になっており、CO2の削減や資源の有効利用など、多面的に考える必要がある企業に求められる環境対応は益々複雑・高度化しているが、製紙業界はこれに対応出来なかったのではないか、製紙会社の環境ガバナンスに大きな不備があったのではないか、製品ごとに古紙配合率を競うのではなく、トータルで古紙の利用を増やすことを優先すべき、製紙会社として出来ることと出来ないことを明確に区別して情報を発信すべきではないか、説明責任が求められる、等々の意見が出された。業界としては、古紙配合率問題検討委員会が取りまとめた内容を毎年フォローアップし、古紙配合率など資源循環産業に相応しい行動を確実に実行することにより、今後の業界の信頼回復に努めているところである。

森林のリサイクル

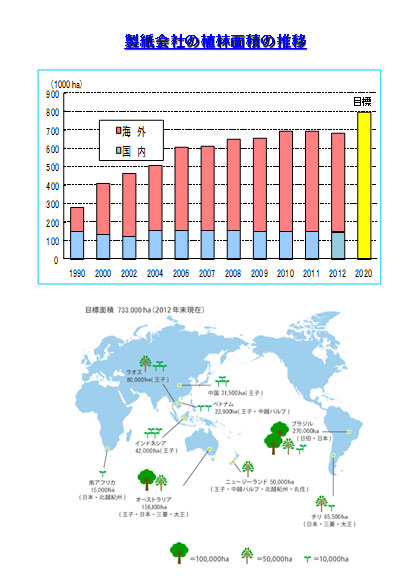

木を原料としている製紙産業は、木がなければ紙をつくることはできない。だからこそ、製紙産業は国の内外で積極的に植林を行い森を増やしている。日本国内の森林率は66%でほとんど変化がなく、国内ではこれ以上に植林する余地がない。このため、海外での植林を積極的に進めているが、放牧地や潅木地、焼畑後の荒廃地など森林でない土地に新たに植林するケースがほとんどである。これは土地の有効利用、現地の林産業の確立による新たな雇用の創出等、経済的効用をもたらすだけでなく、焼畑による森林破壊の拡大を防ぐ等の効果をもたらすものである。また、若木の生長に伴う光合成は成木に比べ活発であるため、植林を循環して行なうことはCO2の固定を促がすことになる。持続可能な森林経営と生物多様性の確保は、いまや国際的にもほぼ確立された理念になっており、日本を含む主要各国の森林産業と製紙産業は、この理念を地球的規模で遵守するため、相互で情報交換や協力を強化しつつある。

製紙産業が使用しているリサイクル材は、製材等の残りである端材や林地残材が主であったが、徐々に植林木の比率が上昇する傾向にある。海外植林は、2012年度末で、1990年度に対して401千ha増加(東京都23区の6.5倍)の530千haであり、生育の早いユーカリやアカシアを中心にブラジル、オーストラリア、チリ、ニュージーランド、ベトナム、南アフリカ、中国、ラオス、インドネシアの9ヶ国で行っている。植林面積の拡大は、2000年代半ばくらいまでは順調であったが、①国内の紙生産量が減少して原料調達量が減少したこと、②新たな植林適地の減少や、雨量減少による成長量の低下等の現地の事情で事業撤退等があり植林面積拡大のテンポは若干落ちることとなり、2012年度末で国内外合わせて677千haとなり、当初の目標2012年度までに70万ha植林する目標には残念ながら未達の結果となった。

国内では、製材残材、林地残材のほか、他の用途に使用が難しい小径目なども積極的に利用している。また、家屋解体材等の古材、虫害材、間伐材等の利用にも努めている。上昇を続けてきた輸入材は、2000年以降、割高になってきたことや製品の需要が低迷していることを受け、国産材へ回帰する傾向も見られるようになってきており、72%目前をピークにして70%台を割り込む水準にまで減少に転ずる傾向が続いている。

また、製紙業界は違法伐採対策にも積極的に取り組んでいる。世界では、違法伐採が大きな問題となっている。そのため、日本の製紙産業では、違法に伐採された木材を使用しないよう国際的な連携の下、取り組んでおり、適切な森林経営によるものであることを森林認証などで確認するなど、業界全体でこれら違法伐採木を使わないことを宣言し、管理体制を整備している。

隣国中国の製紙産業が急拡大し、世界的に原料需給のタイト化が続き、エネルギー価格の高騰によりバイオマス資源の争奪戦の様相を呈してきており、植林地の確保が困難になってきた。今後の原料調達に大きな阻害要因になりそうである。

製紙産業が取組むべき地球温暖化対策としては、将来的にはバイオリファイナリー技術の開発にも努力をしなければならないであろう。その意味では、昨年、ナノセルロースのサンプル提供が各社より一斉に行われ、新技術と製品開発が大いに期待される。セルロース繊維を機械的、化学的手法でナノレベルに解繊した極細繊維(直径100nm以下、長さは直径の100倍以上)で、軽量高強度、高弾性率に加えて熱寸法安定性、酸素などのガスバリア性に優れる等の特徴(鋼鉄と比較して5分の一の軽さで強度は5倍、温度変化に伴う伸縮はガラス以下、高結晶化度のCNFはフィルム化過程で配向、最密充填構造を形成しガスバリア性を発現)を生かして、様々な分野で製品開発の検討が進められている。可視光波長の約1/10と極細で光を散乱しないので透明材料への利用が可能もしくはそれ以上の特性や機能を有するバイオ系ナノ素材として、低炭素社会に向けて基盤材料としての役割が期待されている。

エネルギーのリサイクル(地球温暖化への対応)

木材チップから繊維素を取出す時に出る「黒液」は樹脂を主成分とするバイオマスであり、この廃液を燃焼させることにより、工場で使用する燃料の3割以上を賄うというユニークな産業である。一方、大量の水を利用して繊維素を均一に配分させることにより紙を製造するために、その水分を乾燥させるのに大きなエネルギーを必要としている。燃料として従来は重油の使用が多かったが、徐々にその比率を下げるよう取り組んできた。燃料転換は、重油よりも割安な石炭のほか、プラスチックと紙からなるRPFや木屑、廃タイヤ等の再生可能エネルギーと廃棄物エネルギーの比率が上昇している。

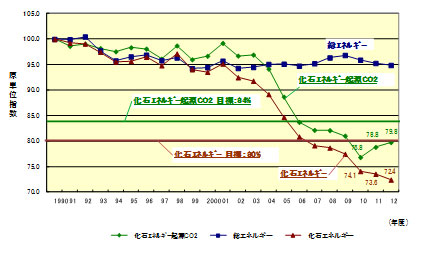

当業界は京都議定書に先駆けて1997年1月に自主行動計画(温暖化)を策定し、2004年11月に目標改定・強化を行ったが、その後の省エネルギー投資とともに燃料転換投資効果により、2005年度、2006年度と2年連続して化石エネルギー原単位及び化石エネルギー起源CO2排出原単位が目標を上回った。また、植林面積も2010年目標を前倒しで達成したため、2007年に2度目の目標改定を実施した。

原単位の推移(化石エネルギー原単位及び CO2排出原単位)

環境自主行動計画の地球温暖化対策を取り組みその自主評価は以下の通りである。

またガスタービンコージェネレーション設備を導入し温室効果ガスの排出削減を図ったこと。

特に業界全体の生産が減少するなか、原単位の悪化を回避するために省エネ・高効率の機器を積極的に導入し、工程の無駄を洗い出し対策を進めたことによる。

このように、当業界は地球温暖化対策に真摯に取り組んでおり、政府の審議会をはじめ外部からも高い評価を得ている。

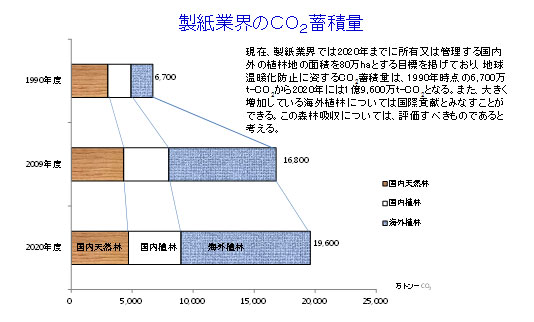

森林は、CO2の吸収源対策として吸収、蓄積が注目されている。更に、海外での産業植林は無立木地において造成されていることからCO2吸収源としての機能は大きいものがある。現行の京都議定書の枠組みでは、植林CDMは、民間企業の植林地のCO2吸収クレジットとして政府レベルで承認されておらずまた承認プロセスが厳格なため殆ど進展が見られていない。このような状況において、森林の吸収クレジットは、ボランタリーに認証する仕組みが先行しており、海外の植林地を想定したものではない。海外で積極的に植林に取組んでいる製紙業界では、わが国の民間企業による海外植林地の吸収クレジットを評価・認証する仕組みを創設する必要があると考え、「海外植林地CO2吸収・蓄積量評価・認証システムの構築」を外部の機関に委託し、CO2吸収・蓄積量算定マニュアルの作成した上で、CO2吸収・蓄積量評価システムの海外植林地における実証を終え、評価認証システムを運用している。

わが国では、2012年7月から再生可能エネルギー固定買取制度(FIT)が開始された。安定した発電が可能なバイオマスは、原材料であると同時に製紙原料にならないものはボイラー燃料としている。従って、製紙業界としてこのFITへの影響は複雑で現段階で見極めることは困難である。チップ価格の高騰、建築ボード業界等既存用途への影響が予想されると同時に、バイオマス発電が収益源にもなる可能性があるため、製紙企業各社でその判断異なる。買取価格の高い設定は、電気料金に反映するため大口電力需要者はかなり負担が大きくなる可能性が高く、自家発所有事業者も燃料価格とCO2の問題があり、そう簡単ではないと思われる。

最後に

製紙産業は、紙のリサイクル、森のリサイクルの両輪を上手に回しており、今後も続けていくことになろう。紙の原料は木材と古紙であり、古紙も元々は木材に由来するものであるが、両方とも循環できる原料(資源)である。古紙については「紙のリサイクル」、植林については「森のリサイクル」、この両輪を上手に回し、さらには3番目のリサイクルとして、エネルギーの有効利用を促進し、資源循環型のリサイクル産業として、豊かな国民生活を支えていくことを目指すものである。