最終話(3の1)「ポスト『リオ・京都体制』を目指して(その3)」

加納 雄大

在ウィーン国際機関日本政府代表部 公使

カタール・ドーハでのCOP18が終わった。

昨年の南アフリカ・ダーバンでのCOP17と同様、30時間余の交渉延長の末に、一連の合意文書「ドーハ気候ゲートウェイ(Doha Climate Gateway)」がとりまとめられた。COP17で立ち上げられたのが「ダーバン・プラットフォーム(Durban Platform)」だったので、一年かけて「プラットフォーム」が「ゲートウェイ」になったわけである。言葉の響きからすると足踏み感、遅々として進まない交渉といった感がなくはない。ただ、主要各国が政治的移行期にあり、交渉全体のモメンタムが決して高くない中、現実的に望み得る限りの成果が得られたのではないかとも思う。日本についていえば、衆議院解散・総選挙という国内政治上の動きとCOP本番が重なったこともあり、国際交渉に臨む観点からは、この上ない難しい状況だったと思われるが、日本がこれまで目指してきたほとんど全ての目標を達成する事ができたといえる(内容については後述)。交渉関係者の努力に敬意を表したい。

本年末で京都議定書第1約束期間が終わる。「マイナス6%」は近年の日本の温暖化対策を特徴づけるキーワードだったが、その数値目標も今月末で終わるのである。そして来年以降は、新たなステージに入る。

最終話では、COP18についての若干の考察に加え、ポスト「リオ・京都体制」に向け、現在日本が進めているいくつかの取り組みについて紹介したい。いずれも、第7話で紹介した「世界低炭素成長ビジョン」を具体化するものである。現在進行中の取り組みであり、その内容が今後変わり得ることにお含みおき願いたい。

東アジア低炭素成長パートナーシップ(East Asia Low Carbon Growth Partnership)は、東アジア首脳会議(EAS)参加国間において、低炭素成長と強靭な社会づくりのための協力を進めるという提案である。世界のCO2排出の5大排出国(中国、米国、インド、ロシア、日本)はいずれもEAS参加国である。EAS参加国全体では世界のCO2の60%以上を占める。この地域における低炭素成長の実現無くして世界全体での実効的な排出削減は不可能である。

アフリカにおける低炭素成長・気候変動に強靱な開発戦略づくりの提案も同様な発想に基づく。今世紀半ばにアフリカ大陸の人口は現在の10億から20億に倍増する見込みである。今後起こり得る「アフリカの奇跡」を「アジアの奇跡」よりもグリーンな形で実現するにはどうすれば良いか、それに日本は如何に関わるか。来年6月に横浜で開催されるTICADⅤ(第5回アフリカ開発会議)においても議論される事になろう。

二国間オフセット・クレジット制度(Bilateral Offset Credit Mechanism/Joint Crediting Mechanism)は、クリーン開発メカニズム(Clean Development Mechanism)など、国連のシステムを補完する新たな市場メカニズムのあり方として日本が提案し、関心国と協議を行ってきたものである。筆者自身、政府間協議の日本側団長として2011年から2012年にかけてベトナム、カンボジア、インドネシア(3回)、インド、タイ、ラオス、バングラデシュ、ミャンマー、モンゴルといった国々を訪れた。いずれも経済発展著しいが、国情はそれぞれ異なる。国連交渉の場だけでは実感出来ない点である。実際に相手国を訪れてじっくりと政策協議を行い、環境と経済を両立させる低炭素成長の実現のため日本として何ができるか。官民が連携しつつ、日本自身の成長にもつなげていく発想が求められる。

日本が提案するこれらのイニシアティブを国際場裏で説得力をもって提案していく為には、日本自身による取り組みが不可欠である。京都議定書の下での「マイナス6%」目標は本年末で終わる。「3/11」の影響を踏まえつつも、切れ目ない排出削減努力を進めるため、来年以降如何なる目標を掲げ、実施していくかは重要な課題である。

途上国支援も同様である。クールアース・パートナーシップや鳩山イニシアティブの下で行ってきた日本の途上国支援は、相手国の開発課題に応えつつ、気候変動交渉における日本の立場を支えてきた。日本企業の海外活動を側面支援する意義もあった。来年以降も切れ目ない支援を続けることにより、アジアやアフリカ、その他の地域においてこうした好循環を維持、拡大していく必要がある。COP18後の将来枠組み構築の国連交渉を後押しする意味があることは言うまでもない。

本連載の最初に、気候変動交渉は「武器無き戦争」、「21世紀の総力戦」という趣旨のことを書いた。そうした交渉は今後も続く。しかし、その先に如何なる「戦後秩序」を構築すべきか、試行錯誤を繰り返しながらも具体的な処方箋を世界に提示していくことが、「課題先進国」たる日本の役割であろう。日本にその力は十分にある。

*本文中意見にかかる部分は執筆者の個人的見解である。

1.ドーハCOP18についての若干の考察

筆者自身は既に気候変動交渉から離れており、ドーハCOP18の現場には行っておらず、現場でのやりとりの詳細は承知していない。以下のいくつかのコメントは、気候変動交渉に携わっていた本年夏までの経験と、COP18の成果文書、関連報道、日本代表団関係者とのやりとりなどを踏まえた印象である。

総論

一言で言えば想定の範囲内、かつ日本が望む方向の範囲内に収まったといえる。すなわち、1)将来枠組みの工程表を出来るだけ具体化する、2)京都議定書「延長」問題を日本の立場を確保する形で処理する、3)途上国支援を切れ目なく行うとのメッセージを出す、4)日本が提案する二国間オフセット・クレジット制度への国際的理解・支持を拡げる、といった日本がこれまで目指してきた目標はいずれも概ね達成されたといえる。交渉事である以上100点満点ということはあり得ず、これらの目標についても、もっと出来たことが無いわけではない。しかし、来年以降の日本の足場を確保し、次につながる形を作れたのではないかと思う。

ここ数年間の気候変動交渉をゴルフにたとえれば、途中何度かラフにつかまって崩れそうになりながらも概ねフェアウェーをキープし、手堅くパーでまとめるプレーだったといえようか。重要なのはドライバーショットの飛距離ではなく、風やコースをよんで臨機応変に対処しながらラウンド全体を見通してスコアをまとめられるかであろう。

将来枠組みの工程表

将来枠組み検討のためCOP17で設置が決定されたダーバン・プラットフォーム特別作業部会(ADP)の来年以降の工程表が決定された。すなわち、1)2013年はADPを2回開催し、4月と9月の追加会合の可能性を検討すること、2)2014年、2015年についても少なくとも2回の会合を開催すること、3)2015年5月までに交渉テキストを準備するため2014年末のCOP20に向けてテキストの要素につき検討を進めること、などが決定された。

将来枠組みの内容というよりは、来年以降の会議の段取りが決定の中心になった感がある。主要国が政治的移行期間にある中、2015年までに決めるべき内容を今年詰めようとしても困難なことは元々予想されていた。将来枠組みと今回「延長」された京都議定書とのギャップは2020年まで続くことになる。これまで、京都「延長」をテコに将来枠組みの内容を固めようとしたEU等の戦術は功を奏したとは言い難い。テコが無くなった中で2015年までの交渉のモメンタムを如何に生み出すかが今後の課題である。

カギは2014年の米国の中間選挙と、欧州から選ばれる翌2015年のCOP21議長国であろう。2014年秋の中間選挙はオバマ政権2期目の交渉スタンスの柔軟性を左右する。またコペンハーゲンCOP15から6年振りに議長国が回って来る欧州としては、その立場を最大限活かして、将来枠組みの合意にこぎつけようとすると思われる。

京都議定書「延長」問題

COP18(厳密にはCMP8)では、京都議定書第2約束期間を設定する議定書改正案がついに採択された。2005年の議定書発効以来7年越しの懸案の処理である。日本、ロシア、カナダの不参加についてはCOP17までの交渉で既に明らかになっており、予想通り焦点にはならなかった。これまで態度を明確にしてこなかった豪州とニュージーランドの対応は分かれた。豪州は90年比マイナス0.5%という数値目標で第2約束期間に参加する一方、ニュージーランドは不参加を決めた。ニュージーランドは環境NGOより、カナダと並んでCOP18における「大化石賞(colossal fossil)」を授与されている。

第2約束期間の長さは2020年までの8年となり、2014年までに各国の野心引き上げを検討する機会を設けることとなった。8を主張していたEUと、(低い野心を長期固定化しないよう)5年を主張していた小島嶼国(AOSIS)等との妥協の結果である。

日本との関連では、第2約束期間参加とCDMへのアクセスとのリンケージが主要論点となった。結局、第2約束期間に参加しない国もCDMプロジェクトに参加してクレジットを原始取得すること(クレジット発行後に自国の登録簿に転送すること)が可能なことが確認された。ただし、第2約束期間に参加しない国はCDMのクレジットを移転したり、獲得(原始取得ではなく、排出量取引による取得)することは認められなくなった。もともとCDMクレジットの取得には「国富流出」との批判も根強かったため、参加プロジェクト以外のクレジット取得が制限されることは、日本にとって必ずしも困る話ではない。むしろ、日本を買い手と見込んでいた各国CDM関係者にとっては痛手であろう。EUもこれまでCDMの対象国・分野を絞る方向で動いてきており、今回の決定はCDMの縮小傾向を更に後押しすることになろう。結果的に日本が提案してきた二国間オフセット・クレジット制度のような、より分権的なガバナンスの市場メカニズム構築を促す可能性もある。

以上のとおり、将来枠組みに関するADPのプロセスが軌道にのり、京都議定書「延長」問題も決着したことから、これまで2トラックで国連交渉を担ってきた2つの作業部会(AWG-LCA及びAWG-KP)は終了されることになった。ともすると肥大化しがちな国連組織では、こうした交渉プロセスの合理化も一つの成果といえよう。

途上国支援

COP15のコペンハーゲン合意で規定された短期支援(2010年~12年で先進国から300億ドルのコミットメント)が本年で終了することから、来年以降、2020年(長期資金1000億ドル(官民)の目標年)に至るまでの支援をどの程度具体化するか否かが焦点となった。

途上国の関心が高いテーマであり、筆者が交渉に参加していた本年夏の実務者会合でも相当の時間が割かれ、本番のCOPでも同様だったようである。結局、様々な要素(長期資金に関する作業計画延長やハイレベル対話開催、緑の気候基金のホスト国承認など)が成果文書に盛り込まれたものの、新規の資金コミットメントの明記は回避された。先進国の経済・財政状況や交渉全般の進捗からして新規コミットメントが出来る地合いでもなく、これも想定内の結論である。日本としては、本年までの短期支援の実績を示しつつ、リオ+20で表明した緑の未来イニシアティブ(後述)など、来年以降の切れ目無い支援についても具体的な形で示した。途上国支援は交渉全体の中の一部分ではあるが、やるべきことをやっている姿勢を示すことは、途上国との実利的関係もさることながら、日本の主張の一貫性、信頼性という点から日本の交渉スタンスを下支えしていたと思う。

なお、緑の気候基金のホスト国について、欧州など複数の候補国の中から韓国に決まったことは、途上国支援における新たな傾向として注目すべき点である。韓国は気候変動交渉では依然途上国の区分だが、OECD・DACのメンバー国として新興ドナーの顔もあわせもつ。グローバルな資金関連の国際機関が欧米ではなく、需要が最も多く見込まれるアジアに置かれることになったという意義もある。日本の官民も新たな流れに如何に関わっていくか、大いに研究していくべきであろう。

二国間オフセット・クレジット制度

COP18の機会に行われた、モンゴル及びバングラデシュとの閣僚レベルの二国間会談において、これまで実務レベルで協議を行ってきた二国間オフセット・クレジット制度を来年のできる限り早い時期に開始することで一致した。また国連交渉の文脈では、クレジットの国際移動に関するダブルカウント防止方法や報告様式を更に検討していくことになった。

これまでの「二国間制度は是か非か」といった入り口の議論から、技術的検討の段階に一歩進んだものとして評価できる。来年以降、出来るだけ多くの国々と具体的協力を進めつつ、国連でのルールメイキングにもインプットしていくことが重要である。

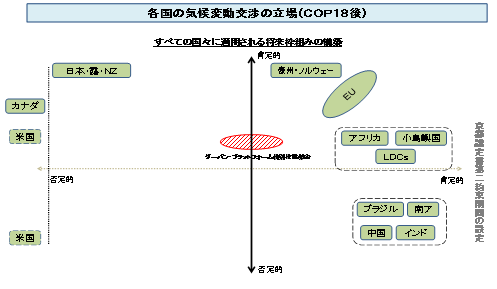

COP18の結果を受けた、気候変動交渉を巡る各国の立場を表すと図表8-1のようになろう。すなわち、

○京都議定書第2約束期間を巡り、先進国の立場は米・カナダ(京都議定書の枠外)、日本・ロシア・ニュージーランド(京都議定書にとどまるが第2約束期間には不参加)、EU・豪州・ノルウェー等(京都議定書第2約束期間に参加)と分かれたが、京都議定書第2約束期間設定が今回決まったことにより、これ自体は座標軸としての意味を失った。

○来年以降は、全ての国々に適用される将来枠組みの構築という、縦の座標軸における交渉が中心となる。カギとなるのは米国及び中印をはじめとする新興途上国であり、これらの国々を上に引き上げていけるかが、将来枠組みの構築の成否を左右することになる。

ここで注意すべきは、京都議定書「延長」問題に替わる新たな座標軸が出来て、将来枠組みの交渉において再度「先進国vs途上国」といった二項対立の図式を作らないようにすることである。この関連で、COP18における将来枠組みの工程表に関する成果文書において、今後の検討で考慮すべき要素の一つとして「条約の諸原則の適用」(“application of the principles of the Convention”)が挙げられている点に特に注意すべきである。ここでいう「条約の諸原則」とは、第1話でも触れた「共通に有しているが差異のある責任(“common but differentiated responsibilities”)」や「衡平性(“equity”)」といった気候変動枠組条約に明記されている原則を指すと解される。この「条約の諸原則」の扱いについて、新興国の台頭をはじめとする過去20年の国際社会の変化にあわせて、また将来を見据えた形で適用するのか、それとも、90年代初頭の国際社会のまま先進国と途上国を二分する構造を維持する形で適用するのか(後者であれば京都議定書の二の舞になるおそれがある)、今後の将来枠組みの交渉における注目点といえよう。

(つづく)