第6話(3の2)「ポスト『リオ・京都体制』を目指して(1)」

加納 雄大

在ウィーン国際機関日本政府代表部 公使

2.「リオ・京都体制」の限界:主要国の問題と日本の課題

20年前の1992年のリオ地球サミットで採択された国連気候変動枠組条約。その5年後の1997年のCOP3で採択された京都議定書。この2つの条約が、気候変動問題を規律する国際的枠組みを構成している。

日本では、自国で開催された国際会議で採択された京都議定書にもっぱら注目しがちである。昨年のCOP17の際には、京都議定書の下での数値目標の義務を日本が引き続き受け入れるか否かの問題を報ずる中で、一部のメディアで「京都体制」なる表現もみられた。

だが、京都議定書はあくまで国連気候変動枠組条約をベースとしている。第1話で述べたとおり、先進国と途上国の区分や、「衡平性」、「共通に有しているが差異のある責任」といった基本原則はいずれも国連気候変動枠組条約に規定されているものである。したがって、現在の国際枠組みを評価するにあたっては、両者を一体としてとらえる必要がある。その意味では、現行の国際枠組みは「リオ・京都体制」と呼ぶのが適当であろう。

この「リオ・京都体制」が大きな曲がり角を迎えている。その限界が露わになったのがコペンハーゲンでのCOP15である。COP16,COP17では何とか持ちこたえたものの、根本的な限界が克服されたわけではない。最大の問題は、「リオ・京都体制」がこの20年間の国際社会の構造変化を適切に反映しなくなっていること、とりわけ米国、中国やインドに代表される新興国、欧州といった主要プレーヤーを束ねることが困難になっていることにある。

以下では、この「リオ・京都体制」の限界を「米国問題」、「中印問題」、「欧州問題」のそれぞれの側面から明らかにし、その上で、日本の課題について述べることとしたい。

(1)「米国問題」~自国を制約する国際枠組みに対する抵抗感~

唯一の超大国である米国は、環境分野に限らず、自国の行動の自由を制約する国際枠組みに入ることには、それを上回るメリットがない限り、基本的に慎重である。ただし、国内政治上の文脈での環境問題の扱い次第では、その慎重姿勢が揺らぐことがある。

「リオ・京都体制」の歴史は、米国外交の揺らぎに翻弄された歴史であったといっても過言ではない。世界の環境交渉関係者は、ある時は「リオ・京都体制」の推進に積極姿勢を示し、ある時は極めて冷淡な対応をとる、その時々の米国政府の交渉姿勢に振り回されてきた。以下はそのいくつかの節目の動きである。

第1は、1992年のリオ地球サミットに出席したブッシュ(父)政権が、国連気候変動枠組条約に署名、締結したことである。ちなみに、同じく署名に開放された生物多様性条約には米国は署名せず、今も非締約国のままである。ある米国関係者によれば、ブッシュ(父)政権は、いずれの条約にも消極的であったものの、同年の大統領選を控え、グリーン票を得るため、米国からみてより問題が少ないと思われた国連気候変動枠組条約のみに署名したとの説もある。現在の国連気候変動交渉において、途上国の主張の拠り所となっている、「衡平性」や「共通に有しているが差異のある責任」原則に対し、米国は先進国の中でも最も否定的立場をとっている。しかし、これらは米国が締結している国連気候変動枠組条約に明記されている原則であり、米国の対応にちぐはぐな印象は否めない。本来なら、同条約がその後の国際社会の変化に対応できるよう、より柔軟な構造にするやり方もあり得ただろう。それは米国だけの問題ではないが、米国のこの時の対応が、「リオ・京都体制」のその後の方向性を決定づけたと言える。

第2は、第1話でも述べたが、1997年に採択された京都議定書を巡る対応である。この点については、2001年になってからのブッシュ政権による同議定書不参加表明がクローズアップされがちだが、問題は1997年当時からあった。先進国のみが義務を負う国際約束は拒否するとのバード・ヘーゲル決議に代表される米議会の状況からすれば、京都議定書の国内批准は不可能と思われる中、ゴア副大統領率いる米国代表団は、数値目標についての妥協や、京都メカニズムの提案により、「米国は京都議定書採択に本気である」との印象を、日欧をはじめとする各国関係者に与えた。米国がこうした動きをとらなかったら、日本が「マイナス6%」に合意することもなかったであろう。結局、やはり米議会の批准は得られず、ブッシュ政権になり京都議定書への不参加を表明した。これが、日本を含む世界全体に「米国に梯子を外された」印象を与えたことは否定できない。

第3は、2009年のオバマ政権発足当初による気候変動交渉の盛り上がりとその後のゆらぎである。「米国は気候変動交渉に戻ってきた」とのオバマ政権のメッセージと、主要経済国フォーラム(MEF)の創設や米国内での排出量取引法案の米下院での可決など、政権発足1年目の具体的取組みは、気候変動交渉が今度こそ進展するとの期待を国際社会に抱かせるのに十分であった。COP15で議長国デンマークが参加レベルを首脳級に引き上げたのも、交渉妥結に向けたオバマ政権に寄せた期待からであった。確かにオバマ政権はCOP15の交渉妥結に全力を挙げた。「コペンハーゲン合意」が曲がりなりにも日の目を見たのは、オバマ大統領自身の粘り強い調整努力によるところが大きい。しかし、中途半端なCOP15の結果は、他の国内要因と相まって、米国内における環境・気候変動政策の動きを鈍らせた。その後の国際交渉における米国政府代表団の動きもCOP15前に比べると精彩を欠いたものとなり、国際交渉全体に影を落としている。

(2)「中印問題」~欧米主導の既存の国際枠組みに対する不信感~

中国とインドは、現在それぞれ世界第1位、第3位のCO2排出国であり、この20年間で気候変動交渉における存在感を飛躍的に増大させてきた。もっともこれは、気候変動分野に限らず、WTO交渉やG20など国際貿易、マクロ経済分野でも同様である。

ある意味これは自然なことでもある。人類の歴史の大部分において中国とインドは2大経済大国、人口大国であり続けた。欧米に凌駕されたのは産業革命以降の過去250年程度に過ぎない。グローバリゼーションの中で、技術の普及により一人あたり生産性の収斂が世界規模で進めば、2大人口大国の中国、インドのプレゼンスが再び増大するのは自然である。現在の状況は、産業革命前のトレンドに回帰する過程のようにも思える。

中印両国とも自国の存在感の増大を自覚しつつも、気候変動交渉における自らの立ち位置を未だ明確に描き切れているとは言えない。両国は長らく、途上国世界のリーダーとして振る舞うのをよしとしてきた。「G77+中国」とは、途上国全体を包摂する交渉グループだが、途上国の海の中に自らを置きつつ先進国と対峙する形が、最も居心地の良い立ち位置であったであろう。しかし、中印とも他の途上国に身を隠すには存在感が大きすぎるようになった。コペンハーゲン合意の文言を巡って米国とやりあった中国がCOP15の主役であったとすれば、ダーバン合意の文言を巡ってEUとやりあったインドはCOP17の主役であった。いずれのCOPでも先進国のみならず、一部の他の途上国までが自分達を批判する側に回ったことは、中印両国にとって戸惑いであったであろう。

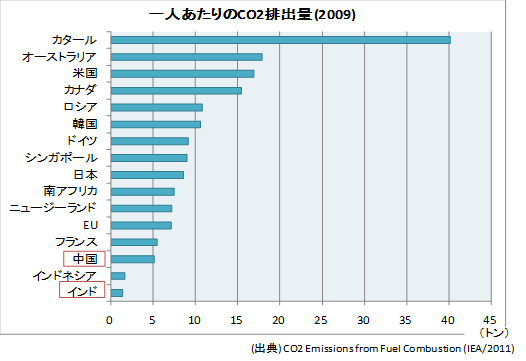

また、存在感が増大しているとは言え、貧困削減やエネルギー問題など、中印が様々な国内課題を抱えているのも事実である。一人あたりCO2排出でいえば中国は、日欧の約6-7割、米国の約3割であり、インドに至っては、日欧の約8分の1、米国の約15分の1である。(図表6-1)経済成長の継続が至上命題の両国からすれば、国際交渉の現状は、自らの経済成長を制約する(と思われるような)国際枠組みを、先進国が押しつけようとしているととらえてもおかしくはない。

今後、中印がそのプレゼンスを高めるにつれ、この「中印問題」の比重は高まる可能性が高い。中印の懸念、関心事項を取り込みつつ、実効的な国際枠組みを構築するかが課題となる。

(3)「欧州問題」~欧州ルールを世界に拡大しようとする焦燥感~

欧州は長らく、環境外交で世界をリードしてきたと自認してきた。国連気候変動枠組条約の事務局をボンに誘致し、COP1で京都議定書の策定交渉開始を決めた「ベルリン・マンデート」設定を主導したドイツや、グレン・イーグルスG8サミットで気候変動を主要課題に掲げた英国はその筆頭である。EU全体でも欧州排出量取引制度(EU-ETS)の導入など、炭素市場の創設に最も熱心なのもEUである。京都議定書は、名称こそ採択地の日本の都市の名を冠しているが、そこに規定されている各国毎に排出量を割り当てて厳格な遵守を要求する手法は、各国の金融・財政政策を厳格に制約することで単一通貨ユーロを支える手法にも似た、きわめて「欧州的」アプローチである。したがって、米国や中印と同列に、欧州を「問題」ととらえることに違和感をもつ向きもあるかも知れない。

中印が世界における自らの存在感の増大に戸惑っているとすれば、欧州は自らの存在感の縮小の恐れにとらわれている。コペンハーゲン合意の案文調整におけるCOP15の最終段階で、米中が調整した表現を追認せざるを得なかったことは、議長国デンマークのみならず欧州全体にとって屈辱的ととらえられた。それ故、2年後のCOP17でEUのヘデゴー欧州委員(COP15当時のデンマーク環境大臣)の踏ん張りによりダーバン合意にこぎつけたことは、その雪辱を晴らしたと受けとめられた。

もっとも、京都議定書「延長」容認をテコにした欧州の捨て身の戦術が引き続き功を奏するかは分からない。古代ローマ史にいう「ピュロスの勝利(Pyrrhic victory)」に終わる可能性もかなりある。ダーバン合意を受けた今後の将来枠組みの作業が、欧州や環境NGOがイメージするような、現行京都議定書の厳格なトップダウン型のものになる保証は全くない。欧州がこれまでと同様のアプローチに拘泥すれば、米中印のいずれも入らない枠組みとなり(そうなると日本も入りようがなくなる)、京都議定書の二の舞になる可能性もある。

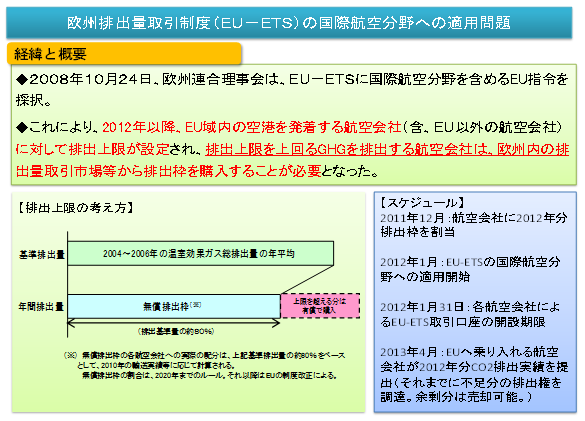

将来の国際枠組みの有り様についての欧州と非欧州の間の立場の相違は、国際航空の分野でも顕在化している。EUは欧州指令により、2012年より国際航空をEU-ETSの適用対象にした。(図表6-2参照)これは、欧州域内に離発着する各国航空会社に対し、過去の運航実績を踏まえて約80%のCO2排出枠を無償で割り当て、それを超えて排出する場合は域内市場で排出枠を調達するよう義務づけるものである。国際民間航空機関(ICAO)でのグローバルな排出削減に進展が見られないという理由だが、EUの措置が一方的になされたことや、EU域外の空域でのCO2排出も規制対象に含まれることから、中、米、印、露などの主要国を含む非EU諸国の強い反発を招いた。日本も、EUの一方的措置が多国間主義に基づく国際交渉に悪影響を与えかねないこと、EU領域内を越えて同制度を適用することは国際法上も問題なしとしないとの理由から、反対している。

従来、あらゆる分野でのルール・メイキングで主導権をとり、欧州ルールを世界に拡げようとしてきた欧州からすれば、こうした情勢は不本意であろう。しかし、世界の重心が西から東に移動する大きな長期トレンドの中で、こうした状況は今後ますます常態化することを欧州としても認識せざるを得ないであろう。

現行の「リオ・京都体制」が限界を露呈しているのは、国際交渉における主要プレーヤーである米国、中国・インド、欧州がそれぞれ自らの問題を十分解決し切れていないところにある。

米国が、政権交替を経ても温暖化対策において一貫性を維持し、世界を振り回すことなく、国際枠組みの構築に建設的に参画できるか。

中国・インドが、自らの存在感と責任を自覚しながら、国際枠組みを自らの経済成長を制約するのではなく、経済成長を持続可能にするための基盤ととらえて、建設的に交渉に参画できるか。

欧州が、欧州中心主義的な自己イメージを修正し、多様なプレーヤーを包摂する国際枠組みの可能性を認め、その中で自らの豊富な経験を活かす形で建設的に交渉に参画できるか。

上記の「米国問題」「中国/インド問題」「欧州問題」はそれぞれの国/地域が自ら克服すべき問題であるとともに、国際社会全体で取り組むべき課題でもある。

(4)日本の「課題」

翻って、日本はどうであろうか。

(「日本問題」は存在しない。)

敢えて言えば、「日本問題」なるものは存在しない。少なくとも、前述の「米国問題」「中国・インド問題」「欧州問題」と同じ次元で、日本がグローバルな国際枠組み構築にとって障害となることは、基本的に無い。日本は、米、中印、欧州という全ての主要プレーヤーが受け入れられる合意であれば、基本的に受け入れられる。

例えば、今後のあり得べき一つのシナリオとして、米国と中印が国際枠組みについて何らかの合意に至ったとする。そのような合意に日本が(米国と同等の義務を負う形で)入ることは何の問題もない。後は、そのような合意が現行の京都議定書との比較で欧州にとって受け入れられるかどうかという問題になる。ダーバン・プラットフォームを設定したCOP17後の交渉は、このような進展になる可能性がある。

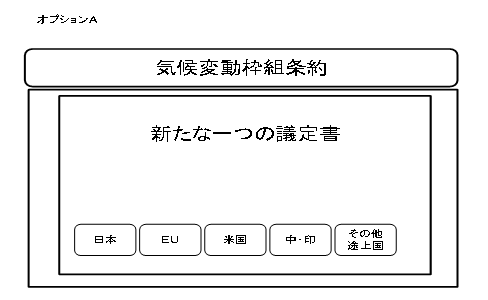

もう一つのシナリオは、(可能性は低いが)米国が京都議定書回帰に方向転換して欧州と足並みを揃え、中印に対しても、何らかの義務を負うように迫るケースである。そのような動きに日本が米欧と同等の義務を負う形で足並みをそろえることも問題はない。あとは中印等がどう判断するかという問題になる。COP15の前の2009年4月に日本政府があり得べき将来枠組みとして新議定書案を国連事務局に提案したのは、まさにこうした形である。

日本の立場は、かなり柔軟なのである。日本が受け入れられないのは、第3のシナリオ、すなわち米中印などの主要排出国が義務を負わないという状況に目をつぶり、日欧など一部の国々のみが義務を負う場合のみである。それは、前述の「米国問題」「中印問題」に目をつぶり、「欧州問題」を助長させることに他ならない。これが京都議定書「延長」の最大の問題点なのである。COP16でこの点を巡って日本の対応が注目を浴びたものの、これは「日本問題」ではなく、日本の主張が「米国問題」、「中印問題」、「欧州問題」をクローズアップさせたに過ぎない。

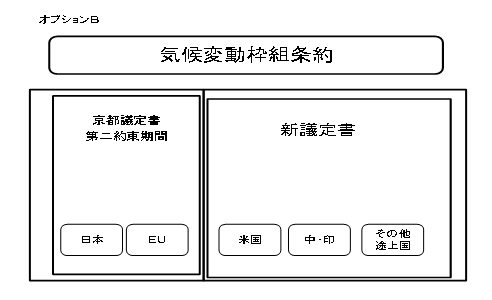

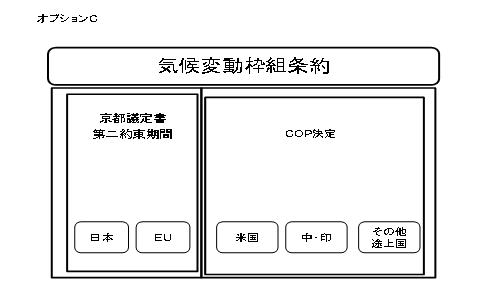

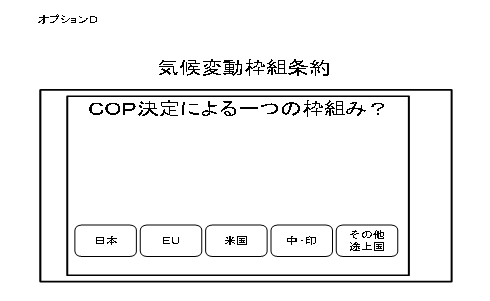

高村ゆかり氏は、国際交渉で取り上げられている気候変動の国際枠組みの法的形式のオプションとして4つ示している(図表6-3~6-6)。前述の第1のシナリオはオプションD,第2のシナリオはオプションA,第3のシナリオはオプションB,Cに概ね相当する。オプションA,Dの場合、日本はいずれでも受入れ可能であるが、オプションB,Cはいずれも受入れ不可である。京都議定書とCOP決定を並立させるオプションCは二つの法形式がバランスがとれているとは到底言えない。また、京都議定書と新議定書を並立させるオプションBについては、同レベルの法形式なら二本立てにする必要はなく、オプションAと同様に一本化できない理由はない。逆に、一本化できない内容であれば同レベルの法形式とは言えないであろう。そもそも、枠組条約上同じ先進国である日・欧と米国を異なる法的枠組みの下で律する合理性は全くないと言わざるを得ない。

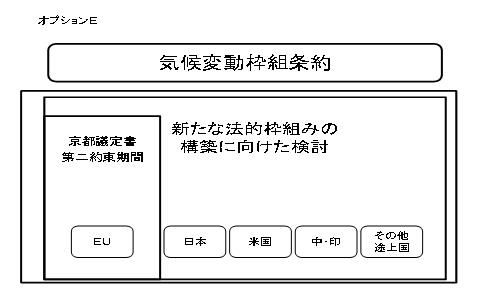

もっとも、COP17で京都議定書「延長」に向けた決定がなされた今、直ちにオプションA,Dになる可能性はもはやない。2013年以降しばらくの間は、図表6-7のようなオプションE、すなわち、EU他一部の国が京都議定書「延長」を受入れ、並行して、新たな法的枠組みの構築に向けた検討がなされる状況が見込まれる。

出典:オプションA~Dは高村ゆかり「気候変動レジームを巡る諸理論」(pp72-73「気候変動と国際協調」亀山康子、高村ゆかり編)より引用。オプションEは筆者作成

(日本の「課題」はある。)

それでは、国際枠組みの構築において、日本が国力に見合った対応が十分に出来ているかといえば、課題がないわけではない。

最大の課題は、日本の国益と地球益を調和させた国際枠組みの構築について、能動的に対外発信を行うための、国内での知的基盤の構築であろう。

環境・エネルギー分野で日本国内に多くの優れた知見があることは疑いもない。官民の多くの優れた専門家の努力なくして、現在の省エネ大国としての日本はなかったし、3/11,福島原発事故を受けて、現在、日本の新たなエネルギー・ミックス、地球温暖化対策策定のため、様々な場で真摯な議論がなされているのも事実である。ここでいう課題とは、そうした日本国内の優れた知見を、日本国内の制度設計のみにとどめず、あるべき国際枠組みの構築のための国際場裡での議論に如何に反映させていくかという点である。これは環境・エネルギーの専門家のみならず、外交当局にとっても大きな課題である。

国際枠組みに関する日本国内での議論は、京都議定書「延長」問題に代表されるように、現行の「リオ・京都体制」への賛否が専ら対立軸となっている。「環境派」と「経済派」の間ですれ違いの議論が繰り広げられ、結果的に環境・気候変動を巡る議論が大多数の人々の感覚から乖離したものとなり、気候変動問題全般への関心の低下を招いている。(なお、ここでいう「環境派」、「経済派」とは、現行の「リオ・京都体制」に対する様々な考え方が存在するのを明確化するため、便宜的に二つに分けて単純化したものである。特定組織の個別具体的な主張をとらえたものではない。実際、同一組織に両方の考え方が並立するケースもまま見られる。)

「環境派」は、現行の「リオ・京都体制」はすべからく維持されるべしとの考えである。その主張は国際環境NGOのレトリックの翻訳調であることが多い。「○○では~」といった調子で海外の事例の一部分のみを切り取ってとりあげる、いわゆる「出羽の守」になる傾向がある。環境派メディアも、Japan bashingないしJapan passingのストーリーの文脈で、これら主張を十分吟味することなく紹介しているようにみえることもある。日本の幅広い各層の共感を得ているとは言い難い。京都議定書「延長」が焦点になったCOP16やCOP17の際、主要メディアで日本の京都議定書「延長」参加を求める社論を掲げたところは(自分の知る限り)結局皆無であったのも、その表れと言える。

一方、「経済派」は、「リオ・京都体制」は押しつけられたものであり拒絶すべきとの考えが強い。特にCOP3における京都議定書成立の顛末について、一種のトラウマを感じている向きもあるのかも知れない。そのせいか「経済派」は「日本独自モデル」構築への思いが強く、経済派メディアでもこれを鼓舞する向きがある。しかし、いかに優れた技術、モデルでも、国際的に普及させる展望、戦略なしには「ガラパゴス」になりかねない。「リオ・京都体制」は日本を含む国際社会がつくりあげてきたものであり、新たな国際枠組みも、全くの更地からでなく、これまでの積み重ねを踏まえたものになるであろう。こうした国際的流れをとらえた上で、日本から将来枠組みのデザインを提案し、その提案内容についても、各国のフィードバックを踏まえて幅広く受け入れられるよう、随時見直していくような柔軟さが求められる。「経済派」にはこうした取り組みがまだ十分ではないように見える。

「環境派」、「経済派」両者に共通するのは、国際枠組みが日本の手の届かない所で外生的に決められてしまうという発想、日本が出来るのは、それを受け入れるか拒絶するかの二者択一しかないという発想である。国際枠組みの構築プロセスにおいて日本が受動的(reactive)であるという点で両者は共通している。

ここから一歩踏み出し、全ての主要国が参加する公平、実効的な国際枠組み構築のため、日本自身の知見、経験を生かしながら、能動的(proactive)に関わること、それが日本の「課題」であろう。高いエネルギー効率、技術力、資金力を有する日本にはその能力は十分にある。3/11、福島原発事故の影響ですら、いたずらにハンディキャップととらえる必要は無く、むしろチャンスととらえるべきではないだろうか。なぜならエネルギー・ミックスは日本だけの課題ではなく、今後数十年にわたり世界全体が直面する課題だからである。

この能動的関与は、決して簡単な道ではない。国際場裡で「リオ・京都体制」の問題点や、「米国問題」、「中印問題」、「欧州問題」の本質を臆せず指摘しながら、新たな国際枠組みに関する日本の提案について、十分な普遍性、幅広い受容可能性を持つものであるとの理論的裏付けを持って主張していく必要がある。これは生半可な覚悟では出来ない、知的エネルギーの投射能力が求められる。環境か経済か、といった論争を国内の土俵で行うよりも、はるかに厳しい国際的な知的論争に挑む覚悟が必要となる。

(つづく)