第6話(3の2)「ポスト『リオ・京都体制』を目指して(1)」

加納 雄大

在ウィーン国際機関日本政府代表部 公使

(3)「欧州問題」~欧州ルールを世界に拡大しようとする焦燥感~

欧州は長らく、環境外交で世界をリードしてきたと自認してきた。国連気候変動枠組条約の事務局をボンに誘致し、COP1で京都議定書の策定交渉開始を決めた「ベルリン・マンデート」設定を主導したドイツや、グレン・イーグルスG8サミットで気候変動を主要課題に掲げた英国はその筆頭である。EU全体でも欧州排出量取引制度(EU-ETS)の導入など、炭素市場の創設に最も熱心なのもEUである。京都議定書は、名称こそ採択地の日本の都市の名を冠しているが、そこに規定されている各国毎に排出量を割り当てて厳格な遵守を要求する手法は、各国の金融・財政政策を厳格に制約することで単一通貨ユーロを支える手法にも似た、きわめて「欧州的」アプローチである。したがって、米国や中印と同列に、欧州を「問題」ととらえることに違和感をもつ向きもあるかも知れない。

中印が世界における自らの存在感の増大に戸惑っているとすれば、欧州は自らの存在感の縮小の恐れにとらわれている。コペンハーゲン合意の案文調整におけるCOP15の最終段階で、米中が調整した表現を追認せざるを得なかったことは、議長国デンマークのみならず欧州全体にとって屈辱的ととらえられた。それ故、2年後のCOP17でEUのヘデゴー欧州委員(COP15当時のデンマーク環境大臣)の踏ん張りによりダーバン合意にこぎつけたことは、その雪辱を晴らしたと受けとめられた。

もっとも、京都議定書「延長」容認をテコにした欧州の捨て身の戦術が引き続き功を奏するかは分からない。古代ローマ史にいう「ピュロスの勝利(Pyrrhic victory)」に終わる可能性もかなりある。ダーバン合意を受けた今後の将来枠組みの作業が、欧州や環境NGOがイメージするような、現行京都議定書の厳格なトップダウン型のものになる保証は全くない。欧州がこれまでと同様のアプローチに拘泥すれば、米中印のいずれも入らない枠組みとなり(そうなると日本も入りようがなくなる)、京都議定書の二の舞になる可能性もある。

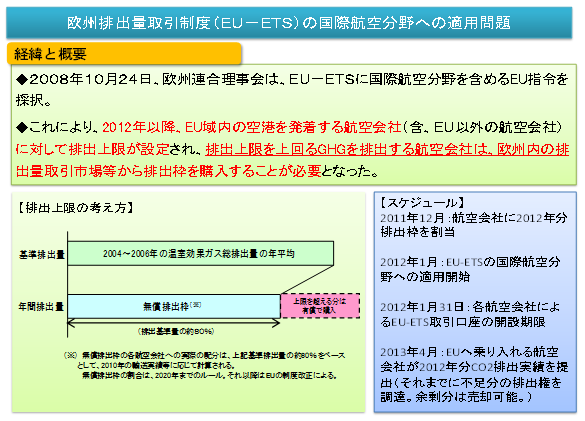

将来の国際枠組みの有り様についての欧州と非欧州の間の立場の相違は、国際航空の分野でも顕在化している。EUは欧州指令により、2012年より国際航空をEU-ETSの適用対象にした。(図表6-2参照)これは、欧州域内に離発着する各国航空会社に対し、過去の運航実績を踏まえて約80%のCO2排出枠を無償で割り当て、それを超えて排出する場合は域内市場で排出枠を調達するよう義務づけるものである。国際民間航空機関(ICAO)でのグローバルな排出削減に進展が見られないという理由だが、EUの措置が一方的になされたことや、EU域外の空域でのCO2排出も規制対象に含まれることから、中、米、印、露などの主要国を含む非EU諸国の強い反発を招いた。日本も、EUの一方的措置が多国間主義に基づく国際交渉に悪影響を与えかねないこと、EU領域内を越えて同制度を適用することは国際法上も問題なしとしないとの理由から、反対している。

従来、あらゆる分野でのルール・メイキングで主導権をとり、欧州ルールを世界に拡げようとしてきた欧州からすれば、こうした情勢は不本意であろう。しかし、世界の重心が西から東に移動する大きな長期トレンドの中で、こうした状況は今後ますます常態化することを欧州としても認識せざるを得ないであろう。

現行の「リオ・京都体制」が限界を露呈しているのは、国際交渉における主要プレーヤーである米国、中国・インド、欧州がそれぞれ自らの問題を十分解決し切れていないところにある。

米国が、政権交替を経ても温暖化対策において一貫性を維持し、世界を振り回すことなく、国際枠組みの構築に建設的に参画できるか。

中国・インドが、自らの存在感と責任を自覚しながら、国際枠組みを自らの経済成長を制約するのではなく、経済成長を持続可能にするための基盤ととらえて、建設的に交渉に参画できるか。

欧州が、欧州中心主義的な自己イメージを修正し、多様なプレーヤーを包摂する国際枠組みの可能性を認め、その中で自らの豊富な経験を活かす形で建設的に交渉に参画できるか。

上記の「米国問題」「中国/インド問題」「欧州問題」はそれぞれの国/地域が自ら克服すべき問題であるとともに、国際社会全体で取り組むべき課題でもある。